八千公里云和月

瑞士和中国之间的距离有多远?是八千公里的高空飞行,还是六七个小时的时差?在距离的那一端,有你所思念的人吗?

前些天,我去日内瓦机场接一位学姐。她因为工作的原因经常出差,素来以精致的妆容示人。这是我第一次见她双手冰凉、神情憔悴。她淡淡地说,“我爸已经脱离危险了,但还在重症监护室,我项目上有非常重要的会必须赶回来。这是我飞过的最受折磨的十几个小时。”

学姐曾经是我们中学众口相传的“学神”级人物。我来瑞士后偶然在一次聚会上遇到她,马上激动地向她求证许多当年的“江湖传闻”。还记得她掩嘴笑道,“哪有那么神奇?高考之前我的压力非常大,很多次都是靠想着父母的付出才能坚持下来。”人群之中,她的神色忽然略有落寞,“没想到最后离家这么远,最亏待的也是父母。”

想来年少时的我,也是一副“志在四方”的模样。从18岁进京求学算起,离家在外的日子已经快要追平依傍在父母身边的时光。除了离家前那些温暖绵长的记忆,之后的岁月里,我似乎总是和我爱的人在距离的两端守望。那些最心疼的时刻,往往都是在车站和机场。

我开始读硕士那年,男友决定赴瑞读博,去实现他那“让所有建筑都能发电”的梦想。当时我毫不犹豫地支持他的想法,年轻人离乡背井又如何,为的是抓住更多的机会,追求更大的成长。

还记得离别的那一天,我们两个人拖着手在空旷的首都机场里兜兜转转,谁也不愿先开口道别。最后还是我愣愣地说了句,“走吧,千里共婵娟吧。”男友别过身,扬了扬手,没有回头。回程的机场大巴上,我缩在角落,看着车窗外大风中的云朵漫过城市,此刻他应该在云端之上越飞越远吧。一路上,我用手捧着脸不让自己哭出声来,泪水和鼻涕糊了满脸。

时间不会因不舍而驻足,也不会因煎熬而加速。两地的日子里,我毕业留校工作成了上班族,男友也顺利升级成丈夫。我们钱少时就贡献给“中国邮政”,钱多时就贡献给“中国航空”。有时我们像老式情侣,每周手写长长的情书;有时我们又像少男少女,把视频时偷存的对方表情做成相册。无论见面与否,两个人总在互相“画饼充饥”:等他回来也到我所在的学校工作,我们朝夕相对、生两个娃,都上高校附小,一路开挂。

可惜八千公里的距离,六七个小时的时差,有时连“共婵娟”都是一种奢望。我上班时头破血流地习惯职场规则,他尚在眠思梦想家乡的美味;我下班时看了柔肠百转的电影,他却正在实验室里埋头苦干百炼成钢。从某一天起,老公要求我每天下班之前给他发信息,然后我的手机会准时响起,一路有温言软语陪我到家。过了好久我才知道,他偶然用百度地图搜我的住址,发现我租住的居民楼前面违章建了一排平房,我每天回家都必须走过平房和楼房间阴暗的小巷。他担心我总是孤身一人加班夜归,所以宁可耽误下午的实验,也要用声音护我回家。

在我们北京和洛桑两地生活的第四年,一个周一的早上,我挤公交车上班。前推后搡好不容易上了车,却又堵在路上。车上空气憋闷,人人心急如焚。我突然间心跳加速,视线开始模糊,拼命张大眼睛可还是看不见,旁边的声音也变得空洞又遥远,人也不由自主地瘫软下去。不知多少人七手八脚把我运下了车,凉风吹一吹,我逐渐恢复了神智。一个人坐在马路旁边,勉强翻出手机,想找个人来帮忙:爸妈远在老家,朋友们都在上班途中,老公正在大陆的那一端午夜梦回。好在我只是低血糖导致的短暂休克。可是,那天,我独自握着手机坐在马路旁边,眼前是那个生活了十年却仍然陌生的城市,头顶是弥漫长空的灰白浮云,看不到飞机飞过,那份“局外人”的感觉,我至今难以忘怀。

那天下午,老公起床后照例给我打电话。他兴高采烈地告诉我,当天有两个朋友结婚,请他去当摄影师,现在朋友们都在门口等他。我满腹的话都没说出口,但是我过了很久才挂电话。我静静地听着听筒那边隐约传来的声音,除了手机和衣服摩擦发出的悉悉索索声,好像有人在笑闹,又好像有人在喊“一、二、三,茄子!”我努力把自己记忆里瑞士风景的片段和这些声音拼接在一起,想象着手机那边的画面。拼着拼着,忽然想到,连那两位大婚的朋友,我都不认识。

后来的日子里,低血糖事件又发生过几次,那时候我已经辞职到了瑞士。老公博士毕业后并没有如约回国,因为他发现如果不继续深造,在北京的高校已经无法谋得他想要的位置。而我不愿意再站在原地,等待一个没有期限的未来。我来到瑞士后不久就有了宝宝,因为身体原因医生建议我尽量卧床。爸爸决定先来瑞士照顾我三个月,妈妈等我坐月子时再来帮忙。

一次和爸爸在家门口的花园里透气时,我又突然眼前发黑,站立不稳。爸爸急忙半搀半扶让我坐在台阶上。我紧紧拉着爸爸的大手。似乎自从成年以后,我就很少这样亲密地拉着爸爸的手了。小时候爸爸总是把我放在自行车横梁上骑车带我出去玩,每次我都神气地大喊一声:“出发!”。城市不大,骑着骑着就到了城郊。小河沟旁边的荒地里,百草丰茂。爸爸的大手一挥,一下子就能捉到两只蜻蜓,我就欢呼着掰开他的手指。

骑车出去玩的时候,爸爸总是哼唱一首歌,“三百六十五里路呀,从故乡到异乡;三百六十五里路呀,从少年到白头。”唱着唱着,不知不觉间,我真的到了异国他乡,父母也真的满头白发。爸爸还是那双大手,手掌上已经满是粗茧,手背上也出现了星星点点的老人斑。这双大手,曾带给我独享父爱的童年,曾温柔地呵护我走过叛逆的少年,也曾亲自帮我打包行李把我送上飞往瑞士的飞机。这双大手在每一个我需要的时刻出现在我的身边。可是,等到这双大手真正需要我的时候,我能及时地赶到并且紧紧地握住它们吗?

我下了百般决心,飞了八千公里,终于来到了丈夫身边,可是我们和我们的父母又成了距离两端的深深牵挂。

上一次在机场送别妈妈时,我自己也已经是两个孩子的母亲。老公在瑞士找到了工作,我回到大学里读书;孩子们上学,今天在湖边捉蝌蚪,明天在森林里烤香肠。相比我们以前规划的高校附小式的童年,他们似乎更加享受瑞士的生活。

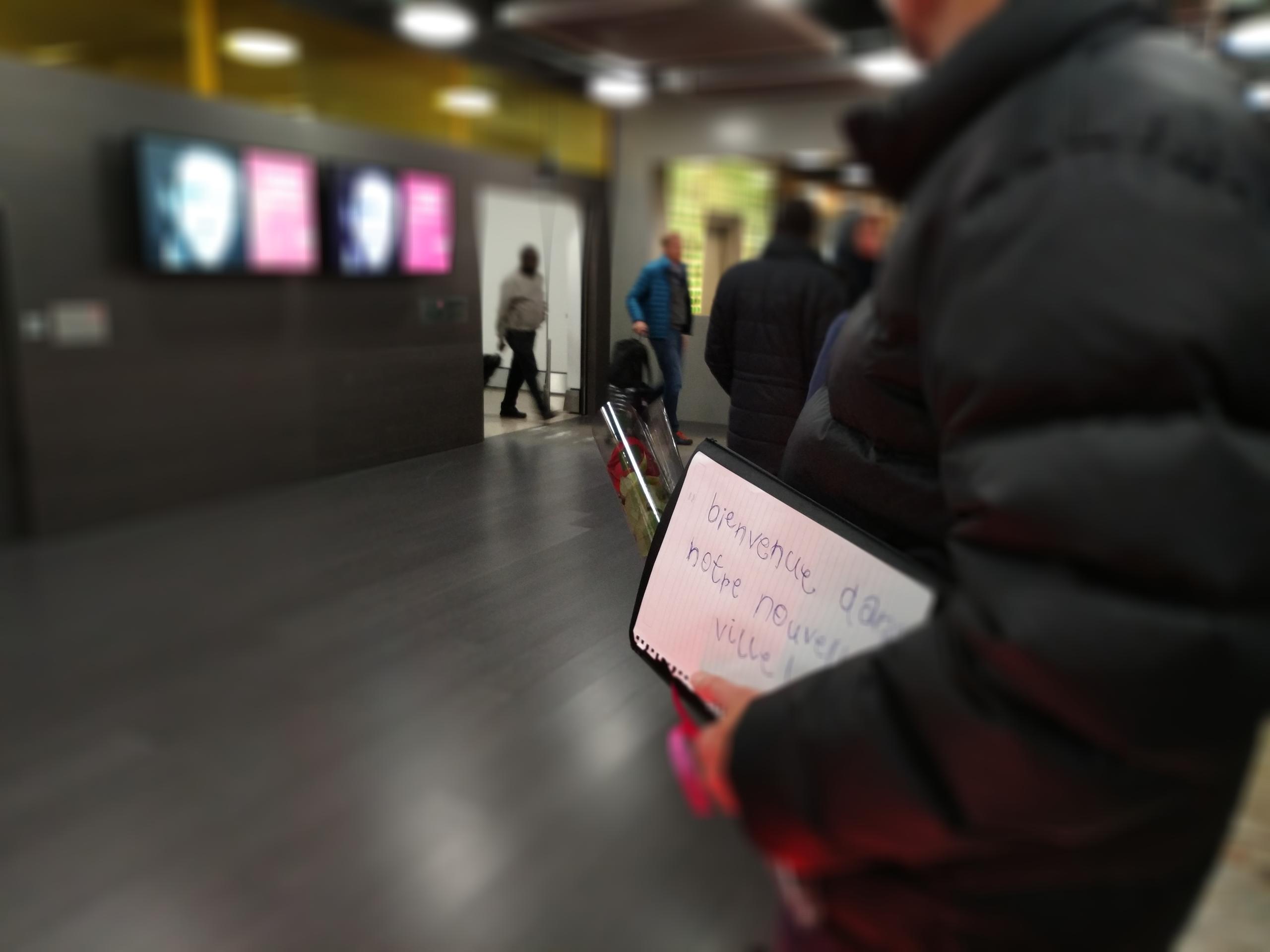

等待安检时,两个孩子一直叽叽喳喳,妈妈似乎也沉浸在含饴之乐中。拥抱道别后,妈妈独自通过了安检门,淹没在人群中。我无意间回头一看,在玻璃的那边,妈妈并没有离开,而是站在那儿看向我们这个方向,脸上眼泪纵横。妈妈发现我在看她,马上换上一副笑脸,用力挥着手,示意我们快快回家。我凝望着她匆匆消失的背影,一下子想起了多年以前,我和老公分别时,我在机场强作欢颜,上了大巴就失魂落魄的样子。我的心撕扯着疼了起来。

如今,我每天打电话的对象变成了父母。有一次午夜时分写论文写到心灰意冷,决定打个电话换换思路。电话那端,妈妈正从早市坐公交车回家。妈妈责怪我又在熬夜,说了几句就道了再见。上了年纪的妈妈忘了挂断电话,我还能听到听筒里面公交车在报站名。我的痴病又犯了,呆呆地举着手机,听着公交车一站一站地报站,离我家越来越近。我又是几年没有回家了,这些站名我还熟悉,可是家乡的很多街道我都认不出来了。我还记得年少时贪睡,说好周六陪妈妈一起去早市,可一觉醒来时,妈妈已经把所有的菜买好,早餐也在热气腾腾地等我了。

湖面上月亮已经升起来了,流光徘徊着映入窗口,照进了孩子们黑甜的睡眠。如今我也成为了母亲,才真切体味到了为人父母那份无私付出的心境。“天山路车站到了,下车的乘客请往后门下车”,妈妈该是随着人流下了公交,“咣当、咣当、咣当”的声音是她正拖着买菜的小车,费力地走过天桥。那声音逐着漾漾的湖水,一下一下锤击在我的心上,泪水又不期而至了。

不知从什么时候开始,朋友们见面时,除了聊孩子的教育,也开始聊父母的养老。瑞士不是移民国家,极少听说带着父母移民的例子。年长一些的朋友里,有些人有兄弟姐妹帮忙,自己在经济上多尽一份孝心;有些人把伴侣和孩子留在瑞士,独自回国一边创业一边照料父母;有些人高价聘请保姆和看护,在家里装上摄像头以求心安。每一种选择的背后都有各自的无奈、苦楚和遗憾。

不知从什么时候开始,我们晚上睡觉再也不关手机,可是又最怕深夜时分铃声响起。我和丈夫都是独生子女,按照现在的情况,等到四位至亲年迈的时候,我应该会回到他们身边吧。那时我又会面对同我的孩子们之间八千公里的距离。但愿那时候他们已经长大,习惯了自觉地学习和自在地生活。希望那时他们既有东方手足相亲的深情,又有西式追求自我的勇气;希望他们身上的目光和责任都不至太过沉重,可以相伴着走过漫长的岁月。

“三百六十五里路呀,越过春夏秋冬;三百六十五里路呀,岂能让它虚度?”八千公里云和月,须臾数十寒与暑;功名,团圆,故乡,远方,怎样的人生才不叫虚度?

我想起,那位学姐告诉我,那天她从医院直接打车到机场,十几个小时的飞行犹如困兽在笼。她随手推开飞机舷窗上的遮光板,看到云海之上浮着一轮硕大的满月。沉积了多年的眼泪不禁轰然而下。

本文为参加“遇见瑞士”- 瑞士资讯有奖征文、征图、征视频竞赛作品,如果你喜欢,请在下面点赞。

相关内容

“遇见瑞士”-有奖征文、征图、征视频竞赛

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。