我于1985-1986年在上海的经历

1985年是上海历史上一个魔幻时刻:一如童话里的睡美人,这座城市似乎也长眠初醒。毛主席卸任和文革结束之后,中国与国际贸易和旅游业重新接轨,无论在商业、旅游还是文化交流方面,上海几乎已经重返国际大都市的地位。

上世纪80年代初期,邓小平改革开放的初期,上海便不断努力使自己再次成为潮流引领者和政治、经济与文化时尚的先锋。这个城市将作为贸易、文化和消费主义的中心,推动中国成为新兴的超级大国,迎接绚丽的明天。

对于我这样年轻的欧洲留学生而言,中国神秘而富有挑战。毛主席去世、文革结束还不到十年,彼时那个极其封闭的中国,如今正向西方敞开大门。我从前对于中国的了解,仅源于小说和博物馆。当时在慕尼黑举办的几次中国展,为我打开了一个新世界,这个世界就像是阿里巴巴发现的山洞一般充满奇珍异宝──精美绝伦的画作、书法,中国汉字的书写看上去就像是密码,帝国的遗产和宏伟的文明,茶香和异国的果香,丝绸和锦缎的诱惑。西方人对中国的印象除此之外,还有天安门广场上壮观的游行和红色旗帜的海洋,黑头发的人们挥舞着双手,看起来像是毛主席创造的新人类的缩影。

白岱玉(Prof. Dr. Daria Berg)

圣加仑大学中国文化与社会专业教授。白岱玉教授发表过诸多关于中国文学、媒体和文化历史等方面的文献。她最新的专题著作《早期现代中国的女性与文学世界,1580-1700年》在国际亚洲研究学者大会所设的图书奖项中摘得“2015专家出版荣誉奖”。她与GiorgioStrafella共同撰写的文章“网红的养成—韩寒博客评析”获得“2015弗美尔最佳文章奖”。目前白岱玉教授正致力于当代中国城市文化的探索,其中涉及新数字媒体、文学、艺术、性别以及视听文化和网络文化。

在上世纪80年代早期,中国的新舵手邓小平努力扭转文化大革命,招引外商贸易和投资,还向西方游客和学生开启了中国的国门。中国成为一个我们需要学着去解读的新兴全球经贸强国。新一代大学生担当着引领中西方文化交流的责任──我也是其中一员,我们肩负着开拓性的使命,走向我们熟悉的世界的边际,走近伟大中华文明的心脏,也就是古代几千年来被中国人民奉为世界文明中心的地方。在这儿,我们经历了一次前所未有的大规模的经济实践和社会实践,见证了中国如何开始变成超级大国。

1983年,由于痴迷于中国文化的神奇,我开始就读于慕尼黑大学中文系。阿里巴巴山洞的钥匙,我想就是阅读中文书籍的能力。大学头两年的学习,我沉浸于阅读中国古文和现代汉语以及三千年的中国文化史。在此之后,我在波恩参加了由中德政府联合启动的,很受欢迎的赴华留学奖学金竞赛。当取得胜利时,我很激动,也充满了活力。几个入选的学生聚集在波恩的德意志学术交流中心(DAAD)总部,申请去中国各地的大学。不久我们就将体验到中国官僚体制的动态。我的首选是北京,却被派去上海的复旦大学。

我对上海的了解来自于有关1930年代的小说──东方明珠、东方妓女,一座聚集各国人口的国际大都市,拥有现代的各种早期标志:摩天大楼、爵士乐俱乐部、咖啡馆、赛马场、餐厅……而当飞机接近上海机场准备着陆的那一刻,我对眼前的景象大失所望。飞机下面看到的都是农田、菜地、小棚屋、土坡路和自行车。机场里有一栋又小又破败的建筑,没有空调,没有霓虹灯或是豪华的设备,地面上也看不到任何大都市的迹象。我们满怀顾虑地踏上了去往大学校园的汽车。

当时的复旦大学是中国最顶尖的两所大学之一。它与北京大学被称为“中国的牛津与剑桥”,是培养未来中国社会、文化和政治等各领域人才的温床。公交车从城市中心向北行驶了一个小时,我们来到了主校区,那儿一座巨大的、灰色的毛主席像亲切地向我们招手表示欢迎。主校区红砖屋顶、灰白外墙的宿舍楼里住着中国学生,每间宿舍立着四架双层床,挤着八个学生,每个床铺靠墙边都有一排齐齐整整的学习用书。

而提供给我们这些外国留学生的,却是一栋崭新的宿舍楼,矗立于校园之外、围着洋灰墙的封闭卫星校区。我们有自己的餐厅,伙食比主校区的中国学生食堂稍优等些。热水每天限时供应两次。

和其他中国校友以及城里居民相比,我们的住处是十分豪华的。中国人习惯性地将长江视为寒冷的北方和亚热带气候的南方的分界。我们这些外国留学生的宿舍里有暖气,这在“江南”地区是十分罕见的。我们还可以选择一个人住或是和一个中国学生一起住。政治和国际关系院系挑了些中国学生和我们这些外国留学生一起住在卫星校区。他们成了我们的第一批中国朋友。

学生到国外留学是中国一项历史悠久的传统。20世纪20年代,邓小平便被公派到法国留学。然而在毛主席任职的这数十年间,在中国很少见到外国留学生。我们作为在改革开放时期被邀请到中国留学的新一代国际学生,无论是在城市还是乡村都是十分罕见的。大多数中国人以前从未见过外国人。成百上千的人们把我们围在大圈里,盯着我们的金头发、蓝眼睛、高鼻子看。无论在公交车上、剧院里或是参加聚会,身后总有人想拔我一根金头发带回家当作纪念。

上海就像是灰旧建筑的海洋。全新的摩天大楼在腐旧的老宅旁边拔地而起,建筑过程中,它们周围搭着竹竿制成的脚手架,裹着黄麻布,就像不断繁衍的蘑菇,幢幢高耸入云。难以想象他们要把这座城市变成什么样子。

从上海北城的复旦大学到外滩的街道上,无数双线、三线行车道在延伸、扩张。白天,路上总有无数的自行车;晚上,街道却十分空旷。街道上偶尔还能看到豪华的出租车到处载着高级党政干部和外国人。那时还没有地铁,公共交通只有些摇摇欲坠的老式巴士。这些巴士总是被油烟包围,里面聚集着沙丁鱼般拥挤的人群。那些宽阔而空旷的高速公路看得我们眼花缭乱。晚上,外国驻华领事馆举办的聚会结束后,我们会紧挨着彼此六个一排骑自行车回家。我们边骑边聊天,放声高歌,享受回学校路上空旷的街道。那时,我们没人能预料到如今上海的街道近乎水泄不通。

上海的市民看起来就像是一支军队,夏天穿着蓝白色的服装,冬天穿着蓝色、棕色与绿色的服装。他们主要的交通方式有自行车、公交和步行。时髦的年轻男子会烫个头发,女孩子偶尔才会穿带红点点的短裙。我们的口红、妆容和时尚的首饰在他们眼里简直就是天外来客。

炎热的夏天转眼之间就变成了大雾弥漫的秋天和漫天冰雪的冬天。我们不久就习惯了穿着大衣、盖着鸭绒毯、坐在枕头上,在冬天寒冷的教室里抵抗严寒。我们开始用周末和假期的时间旅行。从暖和得像天堂般的海南岛,到西双版纳湄公河周围的丛林;从昆明—西南地区的“春城”,到桂林的甘蔗山;从南下酷热的广州,到北面的北京和青岛,中国的每一个角落我们都探索过。并非所有地区都向外国游客开放。旅行的过程中,我们不仅在漫长的硬座、硬卧列车旅途中学会了中文聊天,更了解到了教室里不可能学到的中国文化。我们抿着茶、磕着瓜子、和我们新结交的中国朋友打着牌。

作为中国的外国学生,我们持有中国学生证。他们允许我们使用当地的货币──人民币,而其他外国人都必须使用外汇兑换券(FEC),这些钞票有粉色、黄色、蓝色和绿色,看起来就像是“地产大亨”游戏里的道具。外国人做交易都必须用外币兑换券。有些指定的酒店和友谊商店规定必须使用外币兑换券,这些场所仅对外国人开放,中国人只能在外国人陪同下进入。

外滩和平饭店里著名的爵士乐俱乐部也是如此。他们都是从消失已久的国民党时代幸存下来的八旬老人,专业的爵士乐师。和平饭店的爵士乐酒吧是少数几个提供舞池、红酒、啤酒和咖啡的场所,每晚都观者如堵。

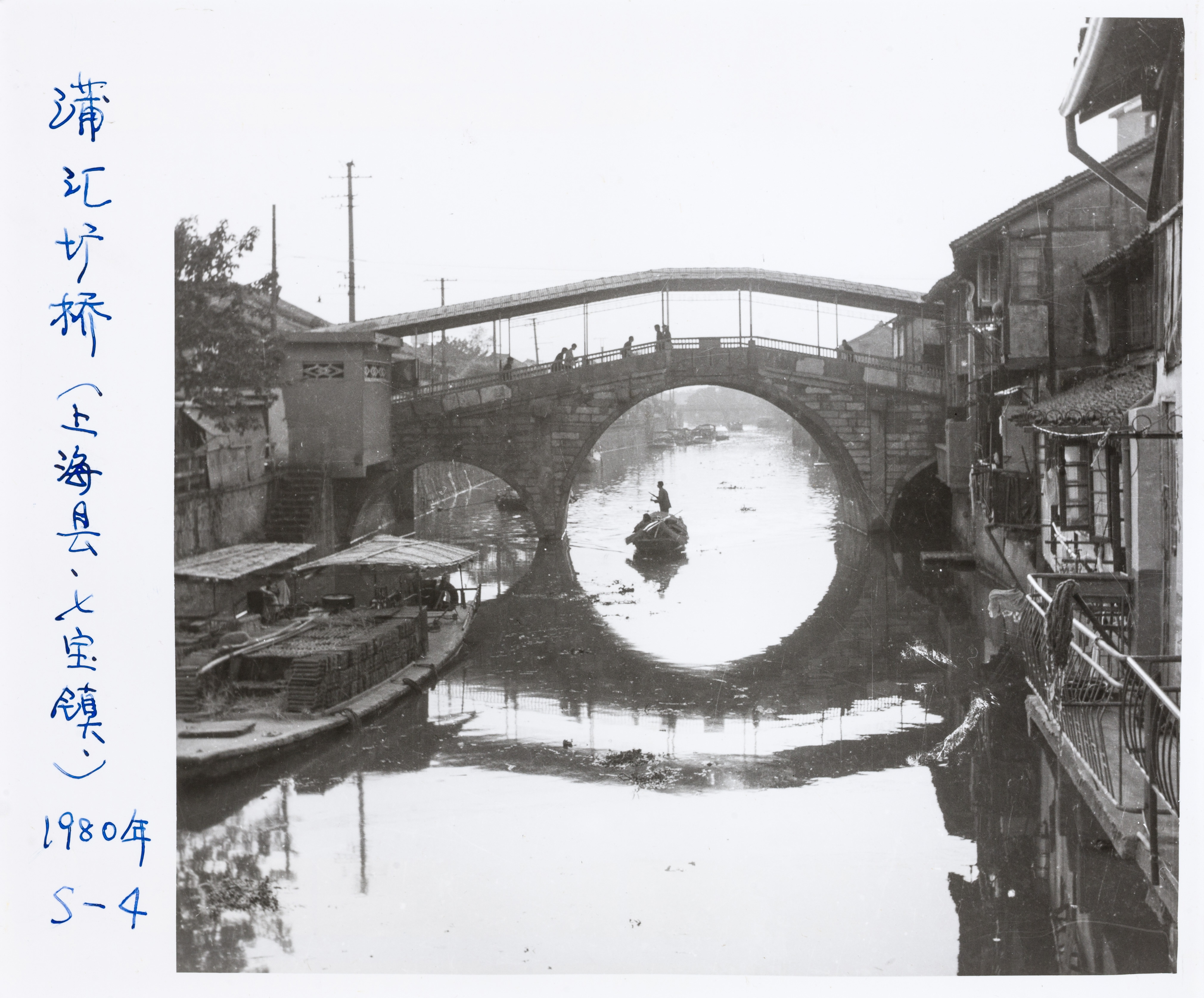

凭着中国学生证,我们还可以住在对当地游客开放的旅馆里,而不是那些仅对外国人开放的酒店。这使我们与当地人更加亲近了,我们坐在一起吃饭,分享每天的行程计划。我到访过杭州西湖──西湖自古代帝王时期便被士大夫们誉为“人间天堂”,见识过苏州的运河,也去了南京,看过西安的秦陵兵马俑。中国古都开封的街头艺术节,让我们看到了古代生活的点滴,使我们多少能想象出宋朝中国的样貌。我祭拜了位于山东省的孔子墓,还攀登了神圣的泰山,在山顶过了一夜,只为能欣赏到旭日东升的美景。在从青岛返回上海的船上,我们回答了同行的中国游客提出的成千上万的问题。

回到学校后,我们结交了新的朋友,互助交换着语言课和诗歌会;我们看中文的莎士比亚戏剧,听中国音乐会和西方古典音乐会。一年后,当我们离开上海时,我感到了自己的成长和成熟,上海已然成为我心中的第二故乡。

自1985年至今,中国在经济方面势如破竹的进步实在是令人惊愕。多年后每当我回到中国时,对原来的地方几乎无法辨认。致珑餐厅还在外滩和平饭店八楼这个吉祥的层数上,但原本不透气的内部装修已经被超现代的魅力取代。当我还是学生的时候,从致珑餐厅东边的窗户看出去,能看到外滩、黄浦江和平原到海边之间有不少放牧的动物,还有零星的几间小棚屋分散在周围。现在浦江彼岸的浦东,超现代的摩天大楼铺满了天际线。那些耀眼的玻璃幕墙的高楼大厦采用了未来主义设计,“东方明珠”成为了上海新纪元的标志物,使曾被殖民统治的外滩一岸黯然失色──外滩见证了上海漫长、多彩而又动荡的历史。我十分感激德国和中国政府给我提供了金额最高的一项奖学金,使我有幸目睹了中国对西方开放的十字路口阶段。我为这座城市鼓掌,也为上海人鼓掌,是他们的不断付出,使上海成为世界上最迷人的地方之一。

*本文经中国驻瑞士大使馆教育处同意,转载自瑞士留华校友纪念册《我们记忆中的中国》第二辑一书。

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。