温暖化で植物は進化する

地球の温暖化で、北欧でも質の良いワインが作られるということもありうる。赤道付近の砂漠化は進むが、温かい地帯の植物が北上するといったことは、これまでも 指摘されてきた。

一方気候の変化は、生物の生息地域分布図を変えるだけではなく、生物はその性質を変え進化することを、チューリヒ大学ほか東北大学など8大学の研究グループが協力し、その仕組みを解明した。

自分の花粉を受け入れる進化

チャールズ・ダーウィンは1876年、植物は自分の交配相手が少ない環境では、自分の花粉を受粉する「自殖性」が有利であるという仮説を立てた。多くの植物はもともと「自家不和合性」といって、自分の花粉は受け付けずほかの個体の花粉を受精する。これは近親交配によって、生存力が下がるのを避けるためである。しかし、自分の花粉を受け入れ受精する植物もある。ナタネ、小麦、綿、イネなどが、「自家和合性 ( 自殖性 )」 の植物だ。なぜ自分の花粉を見極める能力をなくすという進化が起きたのか。

氷河期では、それまでヨーロッパ全体に生息していた植物がスペインや地中海に近い場所に追いやられていったと考えられている。氷河期が終わった時点で、狭い地域で生き延びてきた植物は、急激にヨーロッパ全土に拡大するようになった。しかし、個体数が少なく、ダーウィンの仮説でいえば、交配相手は少ない環境の中、生息範囲を拡大していった植物は、自分の花粉も受け入れることで繁殖していった。つまり、自家和合性種へ進化していった。こうした進化の仕組みをチューリヒ大学植物生物学研究所の清水健太郎准教授が率いる研究グループが、この程検証した。

研究結果は4月18日付の英科学雑誌ネイチャーの電子版に掲載された。

DNAの設計図が逆

清水氏の研究グループは、自家和合性のシロイヌナズナを使った。シロイヌナズナは植物研究で頻繁に使われるモデル植物で、祖先は自家不和合性だった。世界中で盛んに研究がおこなわれてきたが、いつどのようにして自家和合性が進化したかについては今まで謎だった。

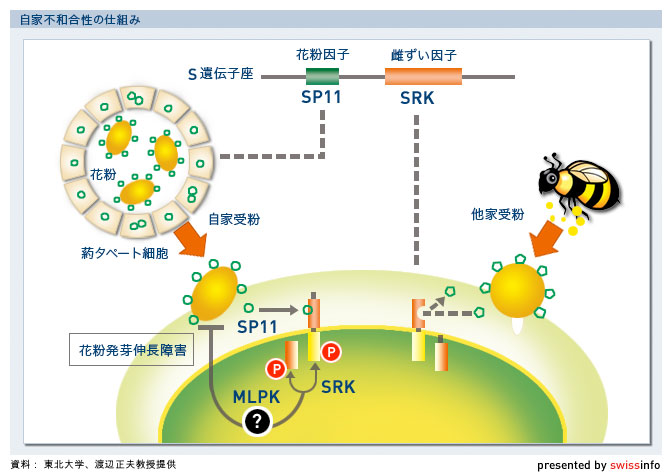

自家不和合性には、おしべとめしべの両方の遺伝子が機能することが必要だ。清水氏のグループはまず、世界中から集めた野生のシロイヌナズナ約300個体のおしべとめしべを調べた。すると7個体だけは自家和合性を保ちながらも、めしべの自家不和合性がいまだに機能していた。そこで、これら7個体のシロイヌナズナのおしべの花粉の表面にある、花粉が自分のものか他の個体のものかを判断する機能を持つタンパク質 ( SCR、別名SP11 ) を調べれば、自家和合性の仕組みが分かると判断し、研究を進めた。

研究ではさらに、これらのおしべのSCRの遺伝子に欠陥が発見された。SCRには重要な8個のアミノ酸があるが、欠陥のあるSCRには3個しか確認できなかったという。自家和合性のシロイヌナズナのSCRのDNA設計図が一部逆になっていたのだ。そこで、研究グループはDNA設計図を逆に書き直して修復し、シロイヌナズナに導入することで、自家和合性のシロイヌナズナを自家不和合性にすることに成功した。

進化は容易には元に戻れない

シロイヌナズナという種は、今からおよそ500万年前に地上に誕生したとみられている。氷河期を何度も経験しながら、今まで生き延びてきた。今回の研究では、シロイヌナズナが自家和合性種になったのは、41万年前より最近だという以前に発表された研究が支持された。つまり、非常に厳しい氷河期が来た時期からそれが終わる時期と重なり、しかもごく最近になってシロイヌナズナは進化したのだ。

「シロイヌナズナが進化した、気温の変化が激しい時期と同様に、今の温暖化が急激に進めば、植物は遺伝子を変えて進化する可能性がある。しかも、その進化はかなり速いスピードで起こっておかしくない」

と清水氏は説明する。

ダーウィンは、自殖性は一時的に弱い個体を生むが、数世代すれば優良な個体も生まれるという仮説を出した。自家和合性の植物は、一時的には広まりうる。しかし、長期的な観点からみると絶滅の危険性が高いと清水氏は指摘する。そして

「たとえ気候は元に戻すことができても、動植物は自然界では容易に元に戻れない可能性もある。その結果、種の多様性が損なわれることにもつながる」

と今後さらに進んでいくであろう温暖化に伴う動植物の運命に警鐘を鳴らす。

佐藤夕美 ( さとうゆうみ ) 、swissinfo.ch

1974年生まれ

2002年 京都大学理学研究科理学博士

2003年より アメリカ・ノースカロライナ州立大学博士研究員

2006年より チューリヒ大学理学部植物生物学研究所准教授、進化機能ゲノミクス部門長

今回の花粉遺伝子の変異の研究は、チューリヒ大学の清水健太郎准教授、土松隆志大学院生、清水 ( 稲継 ) 理恵研究員、東北大学・渡辺正夫教授、諏訪部圭太研究員のほか、ミュンヘン大学など3カ国8大学の共同研究によって行われた。

自己花粉を排除して非自己花粉で受精し実を結ぶことをいう。自分の花粉で受精( 自殖 ) した種子ができるのを防ぐシステムのひとつだ。自殖した種は、近交弱勢が出やすく弱いので、生き延びるのには不利だ。

花の中におしべとめしべが同居している植物は多く、自己花粉がめしべに付きやすい構造をしている。この構造では他個体の花粉を受粉するには都合が悪い。よって、自家不和合性種は、もし自己花粉がめしべについた場合でも、積極的にこれを排除し、受精を回避できるよう自己と他者の認識機構を持っている。

(渡辺正夫教授提供の資料よりまとめ )

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。