ماذا بعد “الزِّلزاليْـن القضائِـييْـن” في الشرق الأوسط؟

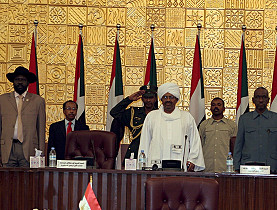

زلزالان، لكنهما قضائِـيان هذه المرّة هزّا منطقة الشرق الأوسط خلال أسبوع واحد: بدء أعمال المحكمة الدولية لايشندام (هولندا)، لمقاضاة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 من رِفاقه، وقَـرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكِّـرة توقيفٍ بحقِّ الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أصبح بذلك أول رئيس في التاريخ، تصدُر بحقِّـه مذكِّـرة اعتقال.

لماذا هذان القراران لهما سِـمات زِلزالية؟ لأنهما ربّـما يُـدشِّـنان عهداً جديداً في التاريخ البشري، يكون فيه القانون الدّولي فوق القوانين الوضعية للدول – الأمم، ويفسَـح المجال قليلاً (وسنرى بعد قليل لماذا قليلاً)، أمام تطبيق مفهوم “العدالة العالمية”.

العدالة والفراعِـنة

مظاهِـر هذا العهد تتجلّـى في كلِّ مكان تقريباً: من بيروت إلى الخرطوم، ومن يوغوسلافيا سابقاً إلى رواندا وشمال أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى حالياً، وغداً، ربما في العراق وتيمور الشرقية.

ففي كل هذه الدّول والمناطق، تنبُـت المحاكم العالمية كالفِـطر هذه الأيام لملاحقة مُـجرمي الحرب ومنفِّـذي الإبادات الجماعية وقتلة الأطفال ومغتصبي النساء. وفي كل محكمة من هذه المحاكم، ثمة دِيكتاتور أو مستبِـد يرتعد رُعباً ولا تنطفِـئ الأنوار في غُـرفته ليلاً، خوفاً من أن تقوم أرواح الضّـحايا والشّهداء بتنفيذ مذكِّـرة الاعتقال بحقِّـه.

هذه المحاكم، على تنوّع أشكالها ومهامِّـها وصلاحياتها، ترسُـم للمرّة الأولى في التاريخ، خطّـاً واضحاً على الرِّمال بين الفراعنة – الآلهة المستبدِّين، وبين فعل الفَـرعنة، فلا يعود ثمّـة مبرِّر للفرعون بأن يرُدّ حين يُسأَل عمّـن فَـرعّـنه: لقد تفرعَـنْـت ولم يردِعني أحد.

ثم، هذه المحاكم هي بمثابة انتصار مُـجلجل للفلسفة السياسية “الكوزموبوليتانية” (أي العالمية المتحرِّرة من الأحقاد القومية أو المحلية) في رؤاها للحقّ والحقيقة والعدالة والتاريخ، على أعدائها من أنصار الفلسفات الواقعية والإقليمية والقومية.

فـ “الكوزموبولوتيون” لطالما قالوا إن ثمّـة بالفعل شكلاً من أشكال الأخلاقيات العالمية التي تجِـد مصدرها في الضّـمير الإنساني، كما في العناية الإلهية أو العقل الكوني، ولِـذا كل البشر، وليس فقط المواطنين في دولة ما أو قبيلة أو عشيرة ما أو طائفة ما، يجِـب أن يخضَـعوا للعدالة العالمية نفسها.

ويسند “الكوزموبولوتيون” فلسفتهم إلى القواعد التالية:

· المواقف الأخلاقية للأفراد، تستنِـد إلى بعض القسمات والسِّـمات الأخلاقية الثابتة.

· هذه القسمات والسِّـمات يشاطرها كلّ البشر (وليس فقط أعضاء أمّـة ما أو ثقافة ما أو مجتمع ما أو دولة ما).

· وبالتالي، لكل البشر حقوق أخلاقية، فيما الحدود بين الدول والثقافات والمجتمعات والدول غير مهمّـة، أخلاقياً.

هذه الفلسفة العالمية، التي بدأت مع الفيلسوف الإغريقي دياجينوس، الذي كان يصِـف نفسه وباقي سرب الفلاسفة من أنصاره بأنهم “مواطنو العالم”، تنطلِـق من معطى يقول “إننا لا نعيش في عالم عادِل، ولذا، يجب العمل أولاً على بناء عدالة عالمية، تستنِـد إلى الأخلاق. فمن غير العدل أن يكون هناك بشر فائِـقو الغِـنى وآخرون مُـدقعو الفقر، ولا أيضاً أن يكون هناك بشر يتمتّـعون بالأمن والديمقراطية والحريّـات، وآخرون يعيشون في ظِـل الاستبداد والخوف والعُـنف والديكتاتوريات”.

ويقول أنصار هذه النظرِية، والتي تجِـد جذورها في مقالة للفيلسوف إيمانويل كانط في عام 1795 بعنوان “السلام الدّائم”، بأن الظروف الذاتية والموضوعية التي تتوافَـر الآن في العالم، تُـعتبر لحظة تاريخية فريدة قد تؤشِّـر على وِلادة مرحلة من الحضارة الكَـوكبِـية، تؤدّي بدورها إلى بروز هوية عالمية ومواطنين عالميين، وربما أيضاً حكومة عالمية.

هذه الظروف الذّاتية والموضوعية، تشمل ثورة الاتصالات والسفر إلى الفضاء والصور الأولى لكوكبِـنا المعرّض للمخاطر وهو يمخر عباب الفضاء، وارتفاع حرارة الأرض والتّـهديدات البيئية الأخرى، التي تهدِّد وجودنا الجماعي كبَـشر، والمؤسسات الدّولية الجديدة، كالأمم المتحدة ومنظمة التّجارة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية وصعود الشركات متعدِّدة الجنسيات والعولمة الاقتصادية وظهور المنظمات غير الحكومية، العابرة للقوميات، كالمنبر الاجتماعي العالمي.

الفلسفات القومية

ولكي نُـدرك أهمية وخطورة هذه الفلسفة الأخلاقية – الإنسانية، التي تحبو الآن نحو تحقيق أولى انتصاراتها (وإن كانت هذه الانتصارات مَـشُـوبة بمخاطر جمّـة، كما سنرى بعد قليل)، يجب أن نتذكّـر أن الفلسفات الأخرى التي كانت لها اليَـد العُـليا عملياًُ في كل التاريخ الحديث كما القديم، ترفُـض بشدّة أي محاججة حول وُجود أخلاق عالمية، وبالتالي، عدالة عالمية.

فمنذ أن نشأت العصور الحديثة مع معاهدة وستفاليا عام 1648 وحتى القرن العشرين، كانت المؤسسة السياسية الأكثر أهمية ونفوذاًً في العالم هي الدولة – الأمة، التي أرست هذه المعاهدة دعائِـمها على أسُـس قانونية دولية وجعلتها ذات سيادة مُـطلقة على أراضيها، حيث تحتكِـر استخدام العُـنف وتعيش في نظام دولي من “الأمم – الدّول” المشابهة.

وخلال هذه الفترة، انصبّ اهتمام عُـلماء السياسة والفلاسفة بشكل حصـري تقريباً على القضايا المحلية، فباتت العدالة نفسها مفهوماً محليا يقتصر على مواطني الدولة – الأمة ويُبيح استغلال وظُـلم مواطني البلدان الأخرى.

وهكذا برزت المدرسة الواقعية (Realism)، التي مثّلها هانس مورغينثو وكينيث فالتز وهنري كيسنجر، والتي نفت وجود معايير أخلاقية عالمية، وقالت إن الحقيقة الوحيدة هي الدول – الأمم، التي تعمل في إطار فوضى عالمية والتي لا تكون مُـضطرّة لمساعدة الفقراء والمضطهدين، ما لم يصُـبّ ذلك في مصالحها الإستراتيجية الخاصة.

كما برزت المدرسة الإقليمية (particularlism)، التي تقول أيضاً إن الأخلاق العالمية مفهوم مُـزَيّف، لأن المعايير الأخلاقية الموضوعية تتبايَـن بين الثقافات والمجتمعات، وبالتالي، لا يجِـب تطبيق معايير العدالة التي تطبّـق على مُـواطني الدولة، على الأجانب، لأن لكل مجموعة سياسية الحقّ في تعزيز مصالحها على حِـساب المجموعات الأخرى.

ثم هناك بالطبع المدرسة القومية(nationalism)، التي ترى أن الأخلاق العالمية مفهوم تبسيطي للغاية ومخطئ للغاية، لأن المعايير الأخلاقية التي تطبّـق على مواطني أمة ما، تختلِـف عن تلك التي تنطبِـق على الأجانب، أما العدالة الدولية (وليس العالمية)، فيمكن تحقيقها عبْـر إقامة هياكل تنظيمية بين الدول –الأمم، وليس بين الشعوب.

حكومة عالمية؟

هذه المفاهيم القومية، المتطرِّفة والأنانِـية وأحياناً العنصرية، كما هو واضح، كانت في أساس الحروب الطاحِـنة التي اندلعت بين الدول الأوروبية أولاً، ثم بين أوروبا وباقي العالم.

وجاءت الحرب العالمية الأولى بأكلافها المُـرعبة، لتدفع الكثيرين إلى إعادة النظر في مفهومَـيْ الأخلاق والعدالة، خاصّة وأن نظام الدول – الأمم بدأ يشهَـد تحوّلات جِـذرية مع نُـشوء العَـولمة الأولى منذ نهاية القرن التاسع عشر، وبُـروز مؤسَّـسات عابِـرة للقوميات بعد الحربين الأولى والثانية، على غِـرار عُـصبة الأمم ثم الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وصولاً إلى المحاكم الدولية، التي بدأت في نورمبورغ (ألمانيا) ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وصولاً الآن إلى سلسلة المحاكِـم العالمية الرّاهنة.

والآن، وفي عصْـر العولمة الثانية، التي برزت منذ ثمانينيات القرن العشرين، تزْداد الحاجة، ليس إلى محاكِـم عالمية فحسب، بل أيضاً حتى إلى حكومة عالمية لتنظيم السُّـلطتيْـن، السياسية والاقتصادية، اللّـتين تعَـولَـمتا إلى حدٍّ كبير خلال العُـقود الثلاثة الأخيرة.

وإذا ما نفَـذت العولمة الثانية بجِـلدها من الأزمة الرأسمالية الطاحنة الحالية، ولم تتمكّـن الدولة – الأمة من استِـعادة سَـطوتِـها السابقة، التي تآكلت بقوّة بفعل تحوّل العالم إلى سوق، بل وحتى إلى اقتصاد واحد، فإن المسرح سيكون جاهِـزاً بالفعل لاستقبال الحكومة العالمية ومعها محاكِـمها العالمية وأجهِـزتها القضائية، إضافة إلى جُـيوشها وشرطتها، التي تلعب الآن المؤسّـسة الأمريكية الدّور الرئيسي فيها.

خطَـران

بيْـد أن هذا حديث المُـستقبل، وإنْ القريب. أما الآن، فستبقى العدالة العالمية الوليدة مهدّدة في كل حين بأحد خطريْـن:

الأول، استمرار تدخّـل الدول – الأمم الكُـبرى الاستنسابي في عمل القضاء الدولي، سواء من ناحية “انتِـقاء” القضايا التي يجب طرحها على العدالة أو توقيت طرحها.

والثاني، تسْـيِـيس الدّعاوى القضائية، التي تعالِـجها العدالة العالمية، وإخضاعها صعوداً أو هُـبوطاً إلى مصالح الدّول النّـافذة في الساحة الدولية.

هذان الخطران يهدِّدان بإحلال القانون الدولي قريباً مكان السياسة، بصِـفته “حرباً بوسائل أخرى”. وثمّـة دلائل عدّة تُـشير إلى ذلك: من محكمة الحريري، والتي باتت تُـستخدم علَـناً الآن من قِـبل الغرب لابتزاز التنازلات من سوريا، إلى محاكمات الرئيسيْـن الصِّـربي سلوبودان ميلوسيفيتش والليبيري تشارلز تايلور، اللذين عوقِـبا في لاهاي بسبب عدم انصياعهما للرّغبات الأمريكية، وانتهاءً الآن باتهام المّدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوداني البشير بارتكاب جرائم حرب.

هل تريدون أدلّـة أخرى؟ هاكم واحد، الولايات المتحدة كانت الأكثر تهليلاً لاتهامات المدّعي العام ضدّ البشير، برغم أنها كانت ولا تزال، ترفُـض الاعتراف بشرعية محكَـمة الجنايات، لا بل هي صوّتت في مجلس الأمن ضدّ القرار الذي خوّل المحكمة التحقيق في أحداث درافور، فهي قالت بأن الاتهام يُـضفي المِـصداقية على كل الضّغوط التي تُـمارسها هي على النظام السوداني، وطالبت مجلس الأمن بفرْض عُـقوبات حِـصار جديدة على هذا الأخير، وإن لم يفعَـل، فستدفع حِـلف الأطلسي إلى القِـيام بذلك.

ومع هذا، كان المسؤولون الأمريكيون حَـريصين كلّ الحِـرص على القول، بأنه إذا ما تجاوَب البشير مع المطالِـب والشّـروط الدولية، فقد تتحرّك واشنطن لإقناع مجلس الأمن بوقف عمَـل محكمة الجنايات الدولية ضدّه.

يجدر الإنتباه إلى شيء مهم هنا: أمريكا تعِـدُ بتبرئة الرئيس السوداني من تُهم تشمل “جرائم إبادة 300 ألف إنسان وتشريد 3،2 مليوناً آخر وتدمير وإحراق مئات القرى وتشجيع الاغتصابات بالجُـملة، بهدف الحدّ من النّـسل، وتشجيع الهِـجرة من إقليم دارفور..”، إذا ما نفّـذ شروطها، وهي شروط تُـشبه إلى حدِّ التطابُـق، تلك التي وضعتها واشنطن على صدّام حسين قبل غزْو العراق: تسليم كلّ صنابير النّـفط لها ومنع الصِّـين وروسيا وأوروبا وأي دولة أو قارّة أخرى من الاقتراب، مجرّد اقتراب من هذه الصنابير.

بالطبع، لا البشير ولا من قبله صدّام، كانا سيرفُـضان هذه المطالب “الدُّنيَـوية” لواشنطن، لو أنها تضمَـن لهما أنهما لن يُـستبدلا، فور أو بعد حين قريب، من قِـيامهما بعملية “التسلّـم والتّـسليم”، لكن، وكما أن صدّام لم يثِـق بالنوايا الأمريكية الحقيقية (وكان على حقّ)، لا يثِـق البشير بالأهداف الأمريكية (وسيثبت بعد قليل أنه على حقّ أيضاً).

كلّ هذه الألعاب النفطية – الإستراتيجية، لا تظهَـر البتّـة في تضاعيف قرارات المحاكِـم الدولية الخاصّة بالدول، ما يظهَـر منها يتعلّـق فقط بالقوانين الطبيعية والوضعية والمبادئ الإنسانية والقِـيم العُـليا، وهذا يُـشبه أيضاً الشِّـعارات السياسية التي تطرحُـها الولايات المتحدة، لتبرير حروبها الماحِـقة، مثل نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان أو التصدّي لخطر الإرهاب والفاشية والتطرّف الإيديولوجي، الدِّيني والقومي.

بيد أن الاستخدام الانتقائي للقضاء لتحقيق أهداف مصلحية للاّعبين الأقوياء في الساحة الدولية، سيثبت أنه أخطَـر بكثير من الإستخدامات السياسية، فما هو في الميزان، لا يقِـل عن كونه عبَـثاً بآخِـر دِفاعات الجِـنس البشري ضدّ الظلم وتسلّط القوي على الضعيف: قوس العدالة. وحين يتحّول هذا القوْس السِّـلمي المقدّس إلى “قوس ونشاب” حربي في يَـد أسياد القوة، يمكننا حينذاك التكهّـن بأن هذه قد تكون بحقّ علامة من علامات اقتراب “الآخرة”، سواءٌ بشقّـها الدِّيني أو ببُـعدها الإنساني!

أي مستقبل للعدالة؟

هل كلّ هذه المُـعطيات تدفعنا إلى وضع اليَـد على القلب خوفاً على مصير محكمتَـيْ السودان ولبنان، ومعهما مُـستقبل العدالة العالمية؟ أجل، ففي لبنان، ورغم أن قرار تأسيس هذه المحكمة صدر عن مجلس الأمن الدولي، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يبيح استخدام القوّة لتنفيذ قرارات المجلس، وهذه بعض الأسباب:

– تأسيس هذه المحكمة جاء في عهْـد الرئيس بوش، الذي كان قد أوصد كلّ الأبواب أمام أيّ حوار مع سوريا وإيران، ما لم تنفِّـذا كل شروطه، الأمر الذي عنَـى أن بوش كان ينوِي أصْـلاً استِـخدام المحكمة كوَرقة ضغْـط إقليمية رئيسة.

– إدارة أوباما لديها أولويات مُـختلفة عن أولويات بوش، وكذا الأمر بالنِّـسبة إلى أسلوبها الذي أعاد جِـياد الدبلوماسية إلى مقدّمة العَـربة، بعد أن كانت خلفَـها في عهد بوش، وهذه الأولويات تتمثل أولاً وأساساً في توفير كلّ الشروط الإقليمية الملائِـمة للخروج من مستنقَـع العراق بأقلّ الخسائر المُـمكنة وبأكثر الفُـرص المناسبة، لإنقاذ ما يُـمكن إنقاذه من نفوذ أمريكي في بلاد الرّافدين. والسؤال الآن هو: هل ترخي إدارة أوباما قبضَـتها الدّاعمة لمحكمة الحريري، إذا ما تطلّـبت مصالحها الإستراتيجية ذلك؟

– مداولات المحكمة قد تستمِـر ردحاً طويلاً من الزّمن (ما بين خمس إلى عشر سنوات)، وخلال هذه المرحلة الطويلة، ستتدفّـق سُـيول مِـياه كثيرة قد تغيـّر كل معالِـم الطُّـرق الرّاهنة في الشرق الأوسط، وإلى هذه المخاطر الدولية والإقليمية، هناك المخاطر المحلية، إذ لا يخفي أن ثمّـة قوى لبنانية نافِـذة لا تجد مصلحتها في هذه المحكمة، ليس من مُـنطلَـق رفضها مُـقاضاة قتَـلَـة رفيق الحريري وباقي قافِـلة الشهداء (فهي أيضاً لها قوافل شهداء)، بل بسبب تحالُـفاتِـها الإقليمية، التي تجعلها تغلّـب مصالح العقْـل على مشاعِـر القلب.

هذه الحقيقة ليست أمراً بسيطاً أو تفصيلياً. ففي مرحلة ما مِـن مراحل المحاكمة وفي حال لم يُـسفِـر شهر العسل الرّاهن بين الولايات المتحدة وسوريا وإيران إلى محصِّـلات تُـرضي كل هذه الأطراف، قد تتحوّل (أو تُحوّل) المحكمة من سلاح قضائي إلى سلاح سياسي بكل ما قد يستتبِـعه ذلك من اضطرابات سياسية، وربّـما حتى أمنية في لبنان.

ثم، هناك أمر قد يكون أهمّ: الانتخابات النيابية في 7 يونيو (في حال إجرائها)، ستكون حاسمة لسببين: الأول، أنها تتزامَـن مع بدءِ عمَـل محكمة الحريري، الأمر الذي قد يجعلها (الانتخابات) ترقُـص على الطّـبول الصاخِـبة، التي ربّـما تنطلق من ردهات المحكمة في لايشندام. والثاني، أن نتائج هذه الانتخابات سيكون لها دور كبير أيضاً في تحديد مدَى تعاوُن (أو لا تعاون) لبنان مع مدرجات ومحصّلات العدالة العالمية، بسبب تباين مواقف 8 و14 آذار من هذه المحكمة.

السودان.. ثلاثة سيناريوهات

السيناريو الأول: تمتنع الحكومة السودانية عن الردّ الانفعالي أو العنيف، ما لم تُـجرَ محاولات للقبضِ على البشير بالقوّة، وتتحرّك على خطين: الأول خارجي، ويتمثّل في مواصلة حشْـد الدّعم العربي والإسلامي والإفريقي للبشير (وهو ما حصل عليه بالفعل)، إضافة إلى استنفار الفيتو الصِّيني والرّوسي في مجلس الأمن، ضدّ قرار الجلْـب إلى العدالة. والثاني، داخلي، ويستنِـد إلى الإسراع في إيجاد حلِّ سِـلمي مُـتفاوَض عليه في دارفور، جنباً إلى جنب مع إجراء انتخابات عامّة ديمقراطية هذا العام. الرهان هنا هو على الشّكل التالي (وِفق الناطق باسم الحكومة السودانية عبد العاطي ربيع): تأخير قرار التوقيف لمدة 12 شهراً، تثبت خلالها الحكومة السودانية جديّتها في تحقيق السلام والديمقراطية، الأمر الذي سيدفع الدّول الغربية إلى إلقاء لائحة الاتهام على قارعة الطريق.

السيناريو الثاني: يُحدث قرار الجلب انشقاقاً في صفوف القيادة العسكرية، الأمر الذي يزيد من فُـرص حدوث انقِـلاب يطيح بالبشير الذي حكَـم البلاد منذ 30 يونيو 1989، تحت شعار التّضحية بفرد لإنقاذ الوطن. وفي حال فشلت محاولة الانقلاب هذه، يرجَّـح أن يعمد تحالف القادة العسكريين والأصوليين الإسلاميين الحاكم إلى فرض الأحكام العُـرفية وتحويل السّودان إلى دولة إسلامية صافية ومتشددة.

السيناريو الثالث: فشل أي طرف سوداني في حسم مسألة السلطة لصالحه، الأمر الذي سيطلِـق بدوره احتمالين متلازمين: تحوّل السودان إلى “دولة فاشلة”، ثم بدء تفكيكه إلى دويلات عدّة.

السيناريو الثالث، هو المرجّح حتى الآن على الأقل، والأخطر. الأخطر لمن؟ ليس بالتأكيد لواشنطن ولندن اللّتين تخطِّـطان منذ عام 2001 على الأقل لتقسيم السودان إلى خمس دول (الجنوب، دارفور، شرق السودان، كردفان، ووسط السودان)، بهدف السيطرة على نفطه، ثم استخدامه كمنّـصة انطلاق نحو إفريقيا للهيْـمنة على كلّ موارد الطاقة فيها.

فهل تعني كل هذه المعطيات أن المحاكِـم الدولية ليست أكثر من ورقة تِـين لستْـر عوْرة الشبق الغربي إلى النّفط والثروات الطبيعة والمصالح الإستراتيجية؟

الأمر سيكون كذلك وسيبقى كذلك، إلى أن تبدأ هذه المحاكم في رُؤية جرائم الحرب التي ترتكبُـها إسرائيل والعالم الأول الغربي الديمقراطي (العراق، غوانتانامو، أبو غريب، أفغانستان)، بالعين نفسها التي ترى فيها الآن جرائم الحرب التي ترتكبها دُول العالم الثالث الاستِـبدادية والأوتوقراطية.

وحتى ذلك الحين، سيبقى القانون الدّولي “حرباً بوسائل أخرى”، وسيكون القَـوس السِّـلمي المُـقدّس لمحكمة الجنايات، مجرّد “قوس ونشاب” حربي مخصّص لمعاقبة “برابِـرة” العالم الثالث! لكن مع ذلك، بات على الأٌقل أمام العرب وباقي شعوب العالم الثالث، فرصة للمرّة الأولى في تاريخهم لإقامة موازين قوى شِـبه معقولة بين الجلاّد والضحِـية، وبين المُستبَدّيِن الإنكشاريين وبين المُستَبَد بهم.

قد تكون هذه الفُرصة مؤقّـتة بانتظار تبلوُر العدالة العالمية في حكومة عالمية، لكنها فُـرصة على أي حال لمنع القَـتلة والمستبدِّين والإنكِـشاريين من النّـوم قَـريري العيْـن.

سعد محيو – بيروت

(رويترز) – أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر توقيف يوم الاربعاء 4 مارس 2009 للرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وفيما يلي بعض الحقائق عن البشير:

دارفور:

– اتفقت الخرطوم وحركة العدل والمساواة المتمردة البارزة في دارفور في فبراير شباط على الاجتماع لاجراء محادثات سلام ووقعتا اتفاقا يحمل تنازلات من كلا الجانبين.

– بدأ السودان مفاوضات في فبراير شباط مع حركة العدل والمساواة بعد مرور قرابة ست سنوات على بدء الصراع الذي يقول خبراء دوليون انه أسفر عن مقتل 200 الف شخص وتسبب في نزوح 2.5 مليون. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى يبلغ عشرة الاف شخص.

– اتهم كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية البشير في يوليو تموز 2008 بالتخطيط لحملة للابادة الجماعية في دارفور.

الحرب في الجنوب:

– بعد نحو عقدين من القتال بالتحالف مع الحركة الاسلامية في السودان فاجأت حكومته الكثير من المحللين حين أبرمت اتفاقا للسلام عام 2004 مع المتمردين الذين يسعون الى الحصول على مزيد من الحكم الذاتي للجنوب الذي يغلب على سكانه المسيحيون والارواحيون من الشمال الذي يغلب على سكانه المسلمون.

– وكان حجر الزاوية في الاتفاق الا تطبق الشريعة الاسلامية في الجنوب. وكان تطبيق الشريعة في انحاء البلاد التي تتسم بالتنوع العرقي والطائفي محفزا للحرب التي اندلعت عام 1983.

العلاقات الدولية:

– خلال العقد الاول من حكمه أبعد البشير الكثير من الجيران والحكومات الغربية بتفسيره الذي أخذ يزداد تشددا للاسلام ودعمه المزعوم للمتطرفين الاسلاميين في الخارج.

– واتخذ زعيم تنظيم القاعدة السعودي المولد اسامة بن لادن من السودان مقرا له في التسعينات قبل أن يطرد. وتدهورت العلاقات بين حكومة البشير والولايات المتحدة مجددا عام 1998 حين قصفت واشنطن مصنعا للمنتجات الصيدلية قرب الخرطوم قالت انه يصنع مكونات لاسلحة كيميائية. ونفى السودان هذا الاتهام.

الصعود الى السلطة:

– ولد البشير عام 1944 في وادي النيل الى الشمال من الخرطوم. وهو ابن مزارع صغير. تخرج في الاكاديمية العسكرية بالسودان عام 1966 وعمل ضابطا بالجيش حتى رقي الى رتبة لواء.

– خدم لنوبة واحدة على الاقل من المهام القتالية في الجنوب ضد متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان. في يونيو عام 1989 أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا لرئيس الوزراء السابق الصادق المهدي.

– في اكتوبر عام 1993 حل المجلس العسكري الذي جاء به الى الحكم وعين نفسه رئيسا مدنيا في خطوة هدفت الى اقامة حكومة اسلامية مستقرة وأساسها مدني في اكبر دولة بافريقيا.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 5 مارس 2009)

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.