一個沒有冰川的瑞士會釀成怎樣的全球後果

受全球暖化影響,瑞士的冰川有可能截至本世紀末便幾乎完全消失。阿爾卑斯山之巔冰雪的日漸消融將對西歐地區的大型河流產生不容小覷的影響,但波及對象絕不僅限於此。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

时事通讯:瑞士媒体里的中国

在海拔近3500公尺的伯爾尼阿爾卑斯山脈少女峰山口,安德烈亞斯·林斯鮑爾(Andreas Linsbauer)手持一根長長的金屬桿,將其插入厚實的新增積雪層中。當金屬桿的末端抵達四公尺深度之後,他就無法再往更深處推進了。他已經觸碰到了覆蓋冰川的堅硬雪層。

「乍一看,我會說情況恐怕不甚理想,」任職於蘇黎世大學的冰川學家林斯鮑爾坦言。通常在冬季結束時,這裡會有厚度達六到七公尺的新鮮積雪。

位於瑞士瓦萊州的阿萊奇冰川,因其蜿蜒逾23公里的長度而成為歐洲境內最長的冰川。林斯鮑爾在此地現場示範該如何測量一年內冰川上的積雪量,而這是判斷冰川在接下來氣候相對溫暖的幾個月裡會呈現哪些變化趨勢的關鍵指標。 「在過去一個多世紀以來,測量方法基本上大同小異,」他表示。

然而就在近期,這種測量方法和其他類似的測量法引發廣泛擔憂和警覺。2022年和2023年是冰川情況有史以來最糟糕的年份。

「過去幾年的情況非常極端,」瑞士冰川監測網(GLAMOS)主任馬蒂亞斯‧胡斯(Matthias Huss)在世界冰川日(3月21日)於少女峰科學考察站組織的會議上評價稱。自1970年代以來,瑞士阿爾卑斯山脈地區的平均氣溫上升了3°C,升幅已然達到了全球平均氣溫升高幅度的兩倍。

>>延伸閱讀:世界冰河日:瑞士吹響冰河保衛戰的號角

想要確切了解阿萊奇冰川和其他阿爾卑斯山脈地區的冰川在冬季的演變情況,目前還為時過早。瑞士冰川監測網路的官方測量工作才剛啟動。然而,早期的觀測結果表明,冰川上的積雪量遠低於往年平均水平,尤其是在瑞士東部地區。

胡斯警告稱,全球暖化導致的冰川持續消融將帶來廣泛而深遠的影響。阿爾卑斯山脈的地形將會發生顯著變化,並會形成新的湖泊。山崩和洪水災害將變得較今日更加頻繁。在炎熱乾燥的時期,水資源短缺現象將愈發明顯。胡斯表示,瑞士冰川消融所帶來的影響將超越瑞士國界,一直蔓延至海洋。

瑞士的冰川將在2100年消失殆盡?

自1850年迄今,瑞士冰川消融區域的冰層覆蓋率已相當於整個烏裡州的面積。超過1000多座小型冰川已完全消失無蹤。瑞士現有的1340座冰川的體積自2000年以來已經整體萎縮了近40%。平均每年損失的冰層厚度都超過一公尺。

中國的冰川主要分佈於青藏高原,這些冰川為長江、黃河和雅魯藏布江等重要河流提供水源。

眼下,中國境內的冰川也正以驚人的速度消融退縮。根據今年3月最新發布的《第三次中國冰川編目》,2020年前後,中國最新的冰川面積約為4.6萬平方千米,冰川總條數約為6.9萬條。而與2014年發布的《第二次中國冰川編目》相比,2008年至2020年期間,中國冰川面積整體減少約6%,顯示最近十餘年來,中國冰川已進入快速退縮階段。

與瑞士情況類似的是,中國科學院天山冰川觀測研究站的最新研究外部链接表明,未來無論哪種氣候情景、降水量是否增加,中國西北乾旱區面積小於0.5平方公里的小型冰川,都將在本世紀中葉消融殆盡。

而科學家也嘗試多種辦法,以期減緩冰川消融。譬如2023年至2024年間,中國科學家首次在新疆的天山一號冰川進行了“為冰川蓋棉被外部链接”試驗性冰川保護計畫。也就是透過在冰川表面覆蓋隔熱和反光材料,使冰川表面保持相對較低的溫度,從而減緩冰川的消融速度。類似的技術在瑞士阿爾卑斯山也有所應用。多項研究表明外部链接,與未受保護的表面相比,“蓋棉被”的做法可減少50% 至70% 的冰雪融化。此外,去年9月,中國科學院的研究團隊將一台造雪機搬上了位於四川的達古冰川外部链接,旨在在適宜的溫度條件下,將部分融化的冰水透過機器轉換成雪,從而增加冰川物質、減緩其消融速度。

遠眺從少女峰流淌下的由消融冰雪形成的浩瀚之河,很難想像阿萊奇冰川會在未來75年內蕩然無存。在康科迪廣場(Konkordiaplatz)處-也就是最終形成阿萊奇冰川的四座小型冰山的交匯處,冰層寬1.5公里,厚800公尺。

然而,根據首次將2022年和2023年酷熱夏季的情況考慮在內的新建模型預測,如果溫室氣體排放量沒有實現大幅下降,那麼截至2100年,即便是瑞士冰量最大、海拔最高的冰川也將徹底消失。

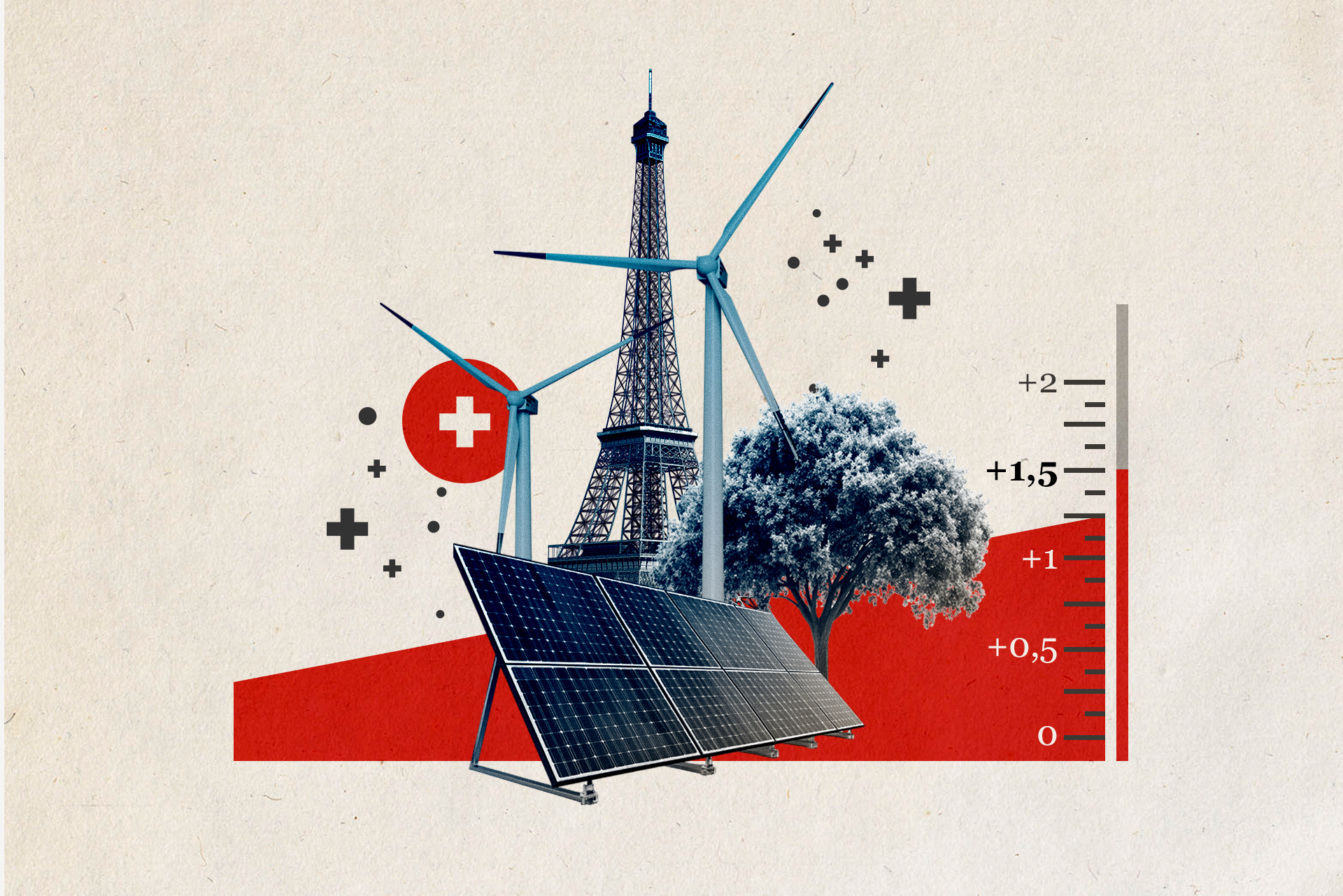

「儘管如此,如果我們能夠達成《巴黎氣候協定》設定的目標,將全球升溫的幅度控制在高於工業化前水平1.5℃到2℃之間,我們的子孫後裔依然能見證瑞士至少四分之一的冰川,」蘇黎世聯邦理工學院的冰川學家丹尼爾·法裡諾蒂(Daniel Farinotti)表示。

夏季歐洲主要河流水量減少

作為天然水庫的冰川在冬季儲存降雪水,在夏季則將融水釋放。這些融水會被用於發電、灌溉農田以及為瑞士居民提供飲用水。

阿爾卑斯山脈地區的冰川融水,長年滋養萊茵河、多瑙河和波河等西歐諸國主要河流,為其提供水源。阿萊奇冰川的融水流入羅納河,而羅納河一路流經瑞士瓦萊州、日內瓦和法國南部,最終匯入地中海。日內瓦境內的隆河河段近30%的水量都來自於冰川,在乾旱時期,這一比例甚至會更高。

從1980年至今,冰川融水量一直在增加。胡斯介紹稱,這現象對歐洲的大型河流來說無疑是件好事。然而近年來,冰川融化的速度之快,已經達到了釋放水量很快就會驟減的程度。他補充說,阿爾卑斯山脈地區的“峰值水量”,即冰川融水徑流達到最大值、隨後開始逐漸減少的時間拐點,要么已經出現,要么將在未來幾年內達到。

“我們已經像擠檸檬一樣把冰川榨乾了。”

馬蒂亞斯‧胡斯,冰川學家

這意味著阿爾卑斯山谷和歐洲主要河流的水量將減少。這可能會影響航運、農業、生態系統、飲用水資源和能源生產。在法國,約有20家水力發電廠透過使用羅納河水來提供電力,四座核電廠的反應爐也使用羅納河水來進行冷卻降溫。

未來,即便夏季氣候變暖,冰川消融速度加快,融水徑流量也會下降。冰川將不再能夠緩解日益頻繁和持續乾旱所帶來的影響。“迄今為止,水資源短缺問題一直被[冰川]消融產生的額外水量所掩蓋,但現如今,冰山融水正在慢慢減少,”胡斯坦言,「我們已經像擠檸檬一樣把冰川給榨乾了。」

在加拿大西部和南美洲等以許多小型冰川為主的絕大多數盆地地區,冰川融水已達到峰值水量。而反觀中亞和喜馬拉雅山脈,預計冰河年徑流量將在本世紀中葉前後達到高峰。

>> 下圖顯示,無論考慮哪種氣候變暖情形,瑞士冰川都已經達到了「峰值水量」:

沒有冰川的瑞士旅遊業

阿爾卑斯山脈地區的冰川不僅是寶貴的天然水庫,也是每年吸引來自世界各地遊客的熱門旅遊景點。光是2024年就有超過百萬遊客登上了少女峰之巔,而歐洲海拔最高的火車站就建於此。

瑞士自然科學院(SCNAT)在近期發布的一份簡報介紹中寫道,倘若有朝一日冰川不復存在,那麼像馬特洪峰腳下的採爾馬特或少女峰等享譽全球的旅遊勝地,屆時將不得不另覓食他法,探尋以截然不同的方式展示各自的特色。

瑞士旅遊業新聞發言人安德烈·阿什萬登(André Aschwanden)在給瑞士資訊SWI swissinfo.ch的回覆郵件中稱,瑞士旅遊業正密切關注氣候變遷帶來的後影響。他表示,山脈和冰川長久以來一直都是瑞士非常重要的旅遊景點,現在也依然如此;但目前還很難預測冰川融化會在多大程度上影響遊客數量。

「我們認為,沒有冰川的瑞士對英國遊客的吸引力,要遜色於有冰川的瑞士,」英國旅遊業者Walkers Britain公司的埃爾斯·範·維倫(Els Van Veelen)說道,該公司的業務聚焦於為遊客提供瑞士和歐洲徒步旅行度假服務。目前,阿爾卑斯山脈冰川的融化尚未對預訂產生任何負面影響。不過,冰川消融導致部分地段岩石墜落事件增加。「今後,我們可能會被迫改變一些旅遊路線或行程,」範·維倫表示。

馬蒂亞斯·胡斯卻無法想像一個沒有冰川的瑞士。「我確信當我退休的時候,瑞士還會有冰川存在,」不過,他繼續說道,他的孩子或孫子可能會在一個沒有冰川的阿爾卑斯高山國家長大。「很難接受這可能是未來的真實場景。」

(編輯:Gabe Bullard,取自中文:張櫻/xy,繁體校對:盧品妤 )

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。