疏远在瑞士:泰朱·科尔刻画的寂静

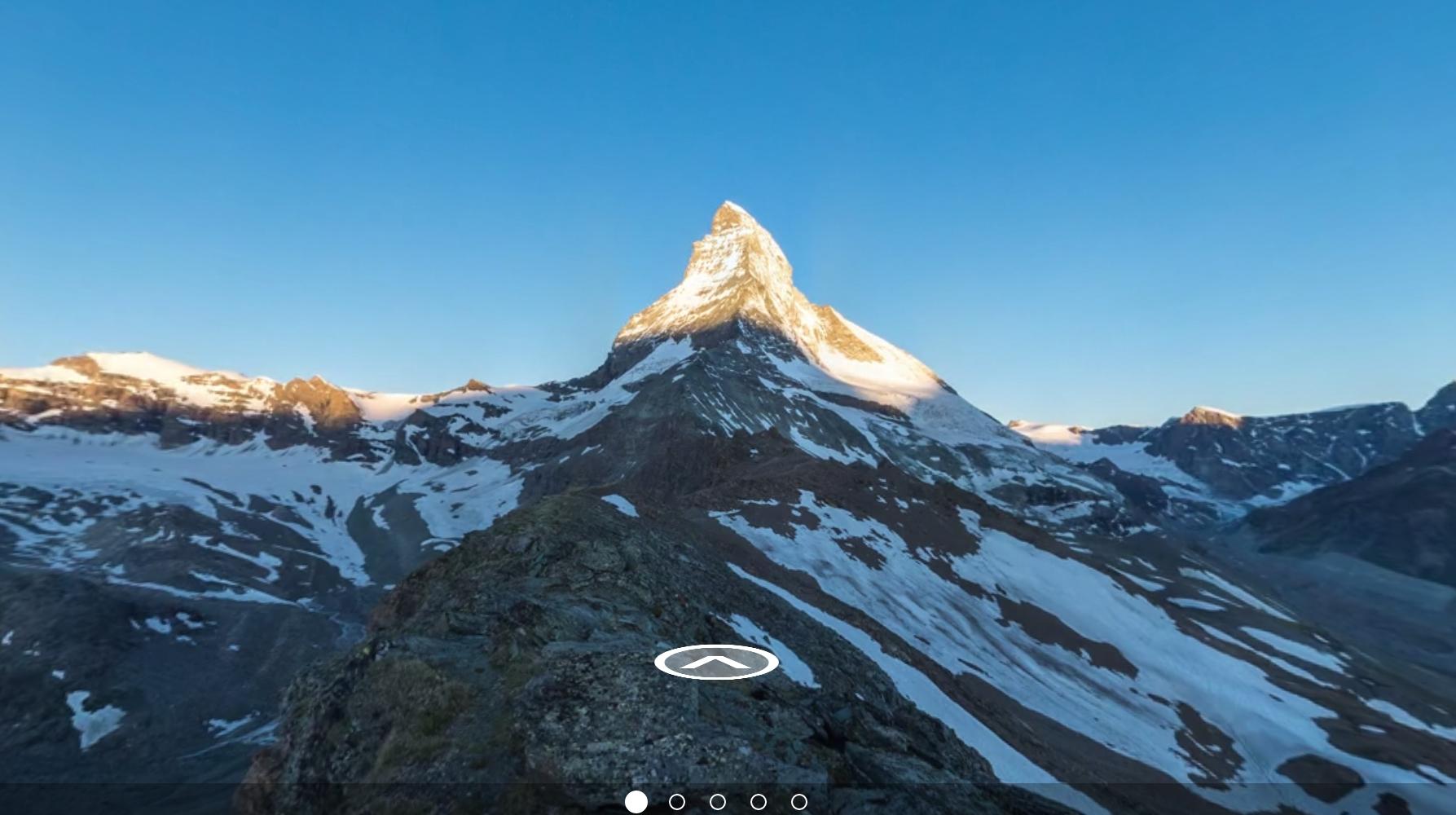

2014-2019年间,美国摄影师、作家与评论家泰朱·科尔(Teju Cole)的夏季都在瑞士度过,在这里探索被群山环绕的真空透出的视觉材料与信号,结果便有了《Fernweh》一书。作书名的这个德语词的意思是“渴望远游”,在这样一个几乎全球隔离的时期,这部作品甚至带来更为嘹亮的回响。

出书的时机不能更(不)吉利了。随着《Fernweh》(英)外部链接一书2月问世,欧洲各国为延缓新冠病毒传播,接二连三地开始广泛实施隔离措施,这当中也包括瑞士。

原本是对静逸之极、空旷之极的瑞士空间所做的一种视觉、脱俗的探索,忽然之间,就变成了对最密切现实的某种幽暗写照。

在苏黎世文学坊(Literaturhaus)的邀请下,泰朱·科尔来这里做艺术访问讲学。2014年他花了半年时间在瑞士到处旅行、拍照,同时还在从事一个跟尼日利亚拉各斯有关的写作项目,那是他度过童年的地方。

对科尔来说,这两个国家的区别不能再大了:“我在无山之处长大,靠近的是环礁湖和大海,所住的城市里算得上高的只有高层建筑。我习惯于城市生活的极限:人群、交通、体力、犯罪。但大自然的极限-狂暴猛烈的天气或是令人眩晕的地势-对我来说却是陌生的。”

科尔说,逗留瑞士期间他从未感到过无聊。作为一位在此过境的彻头彻尾的陌生人,他陶醉于身处时间停滞状态的感觉,一边独自巡行在某种无身份区里。“Fernweh”这个词很难译到位:它是常用的“Heimweh”(“思乡”)一词的对立面,是渴望去遥远的地方。

泰朱·科尔眼里的“远游”与“思乡”

德语中表达“思乡”的词是Heimweh。传说自15世纪起散布在欧洲各地替外国打仗的瑞士雇佣军,都是些强壮结实少有弱点的士兵。但他们的思乡之情却到了一种强烈到发狂的地步,他们思念本州的海拔、清澈的湖泊,和他们那保护家园的高山。这种感情,他们称之为“Heimweh”。

这种强烈的身心机能紊乱最初是在1688年由瑞士医生约翰尼斯·霍费尔(Johannes Hofer)[编者注:霍费尔是位在瑞士巴塞尔学习的法国医学生]诊治的,他给了这种病一个希腊语名字“nostalgia”[编者注:霍费尔把表示“家乡”的Nostos和表示“痛苦/憧憬”的Algos拼在一起造了这个新词],就是我们熟知的“思乡病”,或曰“乡愁”。

Heimweh一词被吸收进标准德语后,就浮生出一个反义词- Fernweh。Fernweh是渴望离开家、渴望去遥远的地方。Fernweh的意思类似“旅行癖”,但如heimweh一样,带着些许病恹恹、忧忧郁郁的意味。

旅行的癖好根植于德国浪漫主义传统,跟走进大自然紧紧相连。只要想想看卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的那些画作,一位独自在壮观风景中远足的旅人,与无法抗拒的伟大和大自然的错综复杂融为一体。

Fernweh更为含糊一点。一个人只想走得远远的。Fernweh:音节叹了口气。

来过第一次以后,他接下来的五个夏天都在这个充满异国情调的阿尔卑斯山国度过,心里深信,一个人要想参透瑞士,就必须读懂它的群山。思忖先前的材料也绝不是问题。

无论在圣哥达隧道落成之前还是之后,穿越阿尔卑斯山脉都曾是一次冒险,启迪与挑战过欧洲的智者、艺术家与作家。理想化的瑞士贯穿着欧洲的艺术与文学,再传播到更广阔的世界。比方说,瑞士几十年来一直是印度宝莱坞电影浪漫音乐场景的最佳取景地。

凭着对跨越700多年的漫长国家“现代”史的全部骄傲,瑞士无法避免不被其他人的看法裹挟。我们大概可以说,瑞士在19世纪被英国旅游业创造成面向不断壮大的中产阶级、充满异国情调又廉价(!)的旅游目的地。在此之前,从17世纪直至19世纪伊始,瑞士作为壮游(Grand Tour)的一部分,在英国贵族阶层的意象里占据很高地位。所谓“壮游”,是年轻贵族子弟(以及由年长女伴陪同的女性)穿越欧洲大陆的长途旅行,当作成长为见识过世界的淑女与绅士的仪式。

这个国家确实不曾辜负过人们的预期-不过,它肯定未曾变得更便宜。

对泰朱·科尔来说,他非常清楚想象中的瑞士、它的历史与地理。他对自己的怀疑也非常直率,不肯定他在做的一切是否值得-无论是理智方面还是创造性方面。

科尔使用影像和文字,来拓展存在已久的对瑞士的见解。他的想法与沉思同一系列看似单调乏味的影像交织在一起,使它们栩栩如生。

无论他得以投射出何种印象,有一样是肯定的:泰朱·科尔确实已经加入到一群世界艺术家与思想家之列,在我们集体的无意识中塑造着脑海里的瑞士明信片。

(*):图片的说明文字都节选自泰朱·科尔的散文集Far Away from Here(英)外部链接,2015年9月27日刊登于《纽约时代杂志》。

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。