À la redécouverte des sculptures écorchées d’Heidi Bucher

De fil en aiguille, la couture l’avait conduite aux beaux-arts puis à la création de sculptures malléables. Heidi Bucher s’était ensuite frottée à l’architecture via le dépeçage de lieux chargés d’histoire. Une vaste rétrospective retrace cette œuvre méconnue du public.

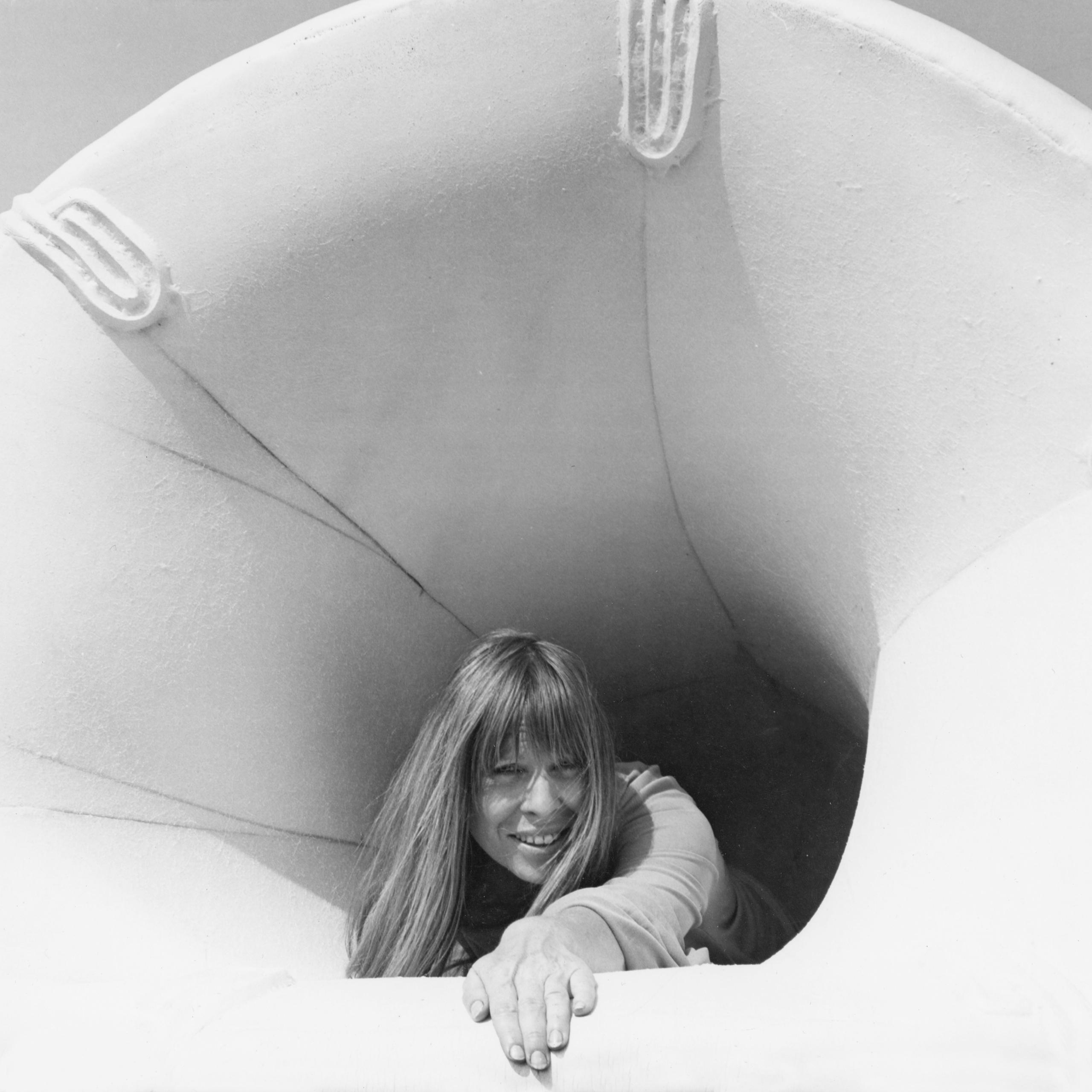

Venice Beach, Los Angeles, 1972. Quatre grandes sculptures en mousse synthétique glissaient sur le sable, dansaient puis tournoyaient, scintillant dans un halo de mystère. Émergeaient-elles de la mer ou d’une autre galaxie? De ces œuvres surgissaient des pieds, là une main, ici une tête qui dodelinait quand ces sculptures mouvantes s’inclinaient.

L’application de ces nouvelles peaux leur donnait maintenant l’apparence d’un vêtement, d’une maison, d’un récipient. En arrière-fond, l’océan Pacifique se dissipait dans la brume tandis qu’Heidi Bucher filmait ces scènes animées avec le clapotis des vagues pour bande-son. Avec son mari Carl et ses fils Mayo et Indigo, elle avait exploré sur cette plage les possibilités du mouvement, baptisant ses sculptures «Bodyshells», une contraction des mots corps et coquillage.

Ce fut là sa première œuvre personnelle baignée d’une aura d’utopisme. Ses performances questionnaient surtout la malléabilité de l’architecture en l’extrayant de son carcan protecteur et infantilisant, une discipline qu’elle avait abordée comme si elle posait un tissu sur un corps asexué.

De la couture à l’architecture

Née en 1926 dans une famille d’ingénieurs de la ville de Winterthour, Adelheid Hildegard Müller avait grandi dans une société où les professions et les espaces étaient encore attribués en fonction d’abord des sexes. Elle en fit l’expérience en entamant un apprentissage de couturière, l’un des seuls métiers accessibles alors aux femmes. Ce qui les prédestinait aux tâches domestiques.

Ses études sur les textiles et la mode l’ont ensuite conduite à fréquenter des artistes de la trempe de Johannes Itten, Max Bill ou Elsie Giauque à la Kunstgewerbeschule de Zurich, l’école des arts appliqués. Pour son fils Mayo, chargé avec son frère Indigo de gérer aujourd’hui le patrimoine, Heidi Bucher s’était intéressée à l’architecture d’un point de vue d’abord féminin, alors que cette discipline n’était réservée à ce moment-là qu’aux hommes.

La Californie a d’ailleurs joué un rôle crucial dans sa quête d’émancipation. Elle y avait exposé pour la première fois sous son nom après avoir travaillé sous celui de Carl Bucher lorsque ce dernier avait séjourné au Canada, puis aux États-Unis pour honorer une bourse d’études. En 1971 à Montréal, l’exposition «Carl Bucher & Heidi» attestait qu’elle n’était encore qu’une collaboratrice. Mais les premières sculptures organiques du couple avaient déjà déambulé dans les rues de Manhattan. Une performance remarquée qui valut au couple Bucher la couverture de la première édition allemande du magazine Harper’s Bazaar.

Le Los Angeles des années 1970 fut le creuset idéal de la néo-avant-garde, de la performance, du body art et de la soft sculpture. Un haut lieu aussi de l’art féministe avec des artistes de l’acabit de Judy Chicago et de Miriam Schapiro, lesquelles étaient parvenues à créer sur place des espaces entièrement dédiés aux femmes, hors des institutions et des codes préétablis. C’est dans ce contexte que les «Bodyshells» d’Heidi Bucher sont apparus. Les formes qui en résultaient avaient été photographiées elles aussi, flottantes dans l’espace («Bodywrappings»), se découpant devant Hollywood Hills, là où les Bucher avaient vécu en dernier lieu.

Des espaces écorchés

L’année 1973 marqua toutefois le clap de fin de son rêve californien. Une rupture s’opéra dans son existence après son retour en Suisse, dans un pays où la population avait fini par accorder le droit de vote aux femmes. Le couple ne tarda pas à se séparer. Heidi Bucher choisit finalement Zurich pour y installer son atelier, dans la chambre froide et souterraine d’une ancienne boucherie.

C’est à partir de là qu’elle expérimenta sa technique consistant à tapisser de latex nacré l’intérieur d’objets récupérés afin de leur donner une nouvelle peau. Elle scénarisait ce qu’elle appelait «des actes d’écorchement», déconstruisant idéologiquement et historiquement ce qui sous-tendait l’architecture d’alors. Heidi Bucher voulait désormais en faire une matière malléable. Enduits de latex, ces objets se solidifiaient, puis scintillaient de toutes les couleurs comme de la nacre sur des coquillages.

La première œuvre façonnée de la sorte fut baptisée «Borg», tiré du mot allemand Ge-borg-enheit (sécurité, protection). Une fois ses essais réalisés, elle rembobina des pans entiers de son histoire personnelle en s’intéressant aux villas de ses parents et grands-parents défunts. En 1978, l’une de ses œuvres les plus connues – «Herrenzimmer» (La chambre du maître) – s’intéressa à l’une des pièces de la maison familiale, bouclée en son temps par son géniteur pour que ce dernier puisse y entreposer ses trophées de chasse. C’est à partir de là qu’elle a progressivement commencé d’enduire de latex des objets féminins, tels que des bas ou des sous-vêtements.

Mais dans les années 1980, elle se concentrera sur la métamorphose de lieux chargés d’histoire, tant l’architecture de l’époque personnifiait encore le pouvoir en place. En 1987, elle dépeça le portail d’entrée du Grand Hôtel de Brissago, sur le lac Majeur, une bâtisse qui avait vu défiler des réfugiés politiques, puis devenir ensuite un foyer d’internement pour des femmes juives et leurs enfants durant la Seconde Guerre mondiale.

Selon elle, ce bâtiment incarnait en réalité le rôle ambigu joué par la Suisse durant la période nazie. Une année plus tard, l’œuvre «Chambre d’audience du docteur Binswanger» eut pour cadre un espace du sanatorium Bellevue à Kreuzlingen, investi jadis par des psychiatres pour soigner des femmes soupçonnées alors d’hystérie.

Une place dans l’histoire de l’Art

L’art défendu par Heidi Bucher a mis longtemps avant d’être reconnu à sa juste valeur pour ses techniques avant-gardistes, des œuvres aux dimensions impressionnantes et la valeur sociétale et politique qui s’en dégage. La galeriste Elisabeth Kübler avait tenté, en vain, d’élargir le cercle de ses collectionneurs, elle qui s’était déjà employée par le passé à convaincre des directeurs de musées d’exposer un jour Louise Bourgeois.

Mais l’intérêt pour l’art féminin était encore moindre. Dix ans après la disparition d’Heidi Bucher en 1993, un musée avait daigné enfin lui consacrer une première exposition. Au début des années 2000, moi-même étudiante à Zurich, j’avais fondu littéralement sur l’une de ses œuvres accrochées alors dans la salle de séjour de l’Institut d’histoire de l’art. Mais celle-ci n’avait jamais été analysée par quiconque. Ni lors d’un séminaire, ni parmi nous devant la machine à café.

Un oubli réparé ces jours au Kunstmuseum de Berne, où est présenté pour la première fois l’ensemble de son œuvre dans le cadre de la rétrospective «Heidi Bucher – Métamorphoses», une exposition montrée précédemment à la Haus der Kunst de Munich. Dès juin, une autre exposition programmée aux Grisons, au Muzeum Susch, se penchera précisément sur les ressorts de son travail. Son catalogue servira de base à des recherches ultérieures. Il était surtout temps que les milieux de l’art s’y intéressent. Lors d’un symposium à Munich, des experts internationaux s’y étaient déjà intéressés avec un regard critique. Et des restaurateurs se sont déjà employés à conserver ses peaux. Il ne fait aucun doute qu’Heidi Bucher mérite de figurer dans l’Histoire de l’art pour ces spécialistes.

Mais le temps a fait son œuvre aussi, avec pour corollaire des pièces qui ont dû être rafraîchies, l’usure les ayant assombries. Le latex est devenu également plus fin. Il faut désormais le manier avec précaution. Reconstitués pour l’exposition bernoise, ses «Bodyshells» incarnent les débuts de l’œuvre et scintillent à nouveau comme en 1972 en Californie.

Entre sculpture et performance

Si la plasticité des «Bodyshells» préfigurait déjà avec audace une vision contemporaine de l’art, ses photographies et extraits de films dénotent également d’une œuvre très vivace, marquée par ses allers et retours fréquents entre la performance et la sculpture. On y observe comment, à mains nues, Heidi Bucher enduisait par exemple les sols, les murs, les portes et les fenêtres.

Comment elle maniait le latex nacré au prix de gros efforts. Comment elle s’était enroulée aussi à l’intérieur de ces peaux qui scintillaient. L’artiste s’inspirait souvent de scènes de tous les jours en les accrochant par exemple aux fenêtres comme les ménagères pouvaient le faire régulièrement avec leurs tapis ou leurs draps. L’entrée de la maison de ses parents eut, elle-même, droit à ce traitement avec des peaux qui pendaient, évoquant un nouveau blason familial. Heidi Bucher et son équipe avaient monté également des sortes de processions urbaines où ces peaux écartelées avaient été portées à bout de bras.

En 1983, au Landeron, dans la région des Trois-Lacs, elle avait recouvert aussi de latex une femme et plusieurs hommes lors d’une Triennale qui n’eut lieu qu’une seule fois, mais dont le titre fut sans équivoque, «La femme et l’art». Des poils de poitrine ont survécu à cet événement sur l’enveloppe corporelle suspendue au Kunstmuseum.

L’ivresse de la métamorphose

Pour Heidi Bucher, la symbolique de la métamorphose a toujours prédominé, elle qui s’était intéressée dès ses débuts aux mutations recensées dans la mythologie et dans les traditions. Elle citait volontiers l’exemple de la libellule s’extrayant de sa larve pour mieux grandir et s’envoler. Ne s’était-elle pas introduite dans une enveloppe inspirée par cet insecte, une seconde peau qu’elle avait nommée «Libellenust»?

Des ailes avaient également poussé sur son dos lorsqu’Heidi Bucher s’était extraite d’une larve servant de support à «Herrenzimmer», une œuvre précédemment citée. Espièglerie et légèreté imprègnent à jamais ses «Bodyshells», lesquels représentent non sans humour ces diverses mutations sous un angle poétique et drolatique plutôt que traumatique.

Vers la fin de sa vie, Heidi Bucher était retournée vivre au bord de la mer, sur l’île de Lanzarote, du côté de l’océan Atlantique cette fois. Elle s’y était encore une fois servie sur place des lieux chargés d’histoire, déconstruisant à sa façon le style architectural typique de cette île, s’abandonnant là encore à des écartèlements de portes en bois aux couleurs vives pour exprimer la transition entre l’intérieur et l’extérieur. Elle avait réalisé aussi des aquarelles ainsi que diverses sculptures, toujours à base de latex et de colle blanche. L’eau qui se transforme continuellement était devenue alors son principal moteur d’inspiration.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.