«Éducation au travail»: le travail forcé dans la Suisse du boom économique

Le travail forcé a perduré jusqu'au milieu des années 1970 dans notre pays, légitimé par une mission éducative. Des entreprises industrielles suisses en ont également profité pour produire à moindre prix.

Quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le Parlement suisse décide d’agir. Il signe une convention interdisant le travail forcé, toujours en vigueur aujourd’hui. L’adhésion n’était pas motivée par des raisons morales à son propre endroit, disait-on alors. La convention ne concernait pas la Suisse, a écrit le Conseil fédéral. Le texte régissait uniquement «le travail des indigènes dans les territoires coloniaux».

C’était une erreur d’appréciation colossale. L’accord a touché la Suisse de manière très directe car elle aussi pratiquait le travail forcé. Mais cette prise de conscience n’a eu lieu que des décennies plus tard. Et cela a changé la vie de milliers d’«assistés» administratifs.

Paiement de commissions pour les personnes détenues

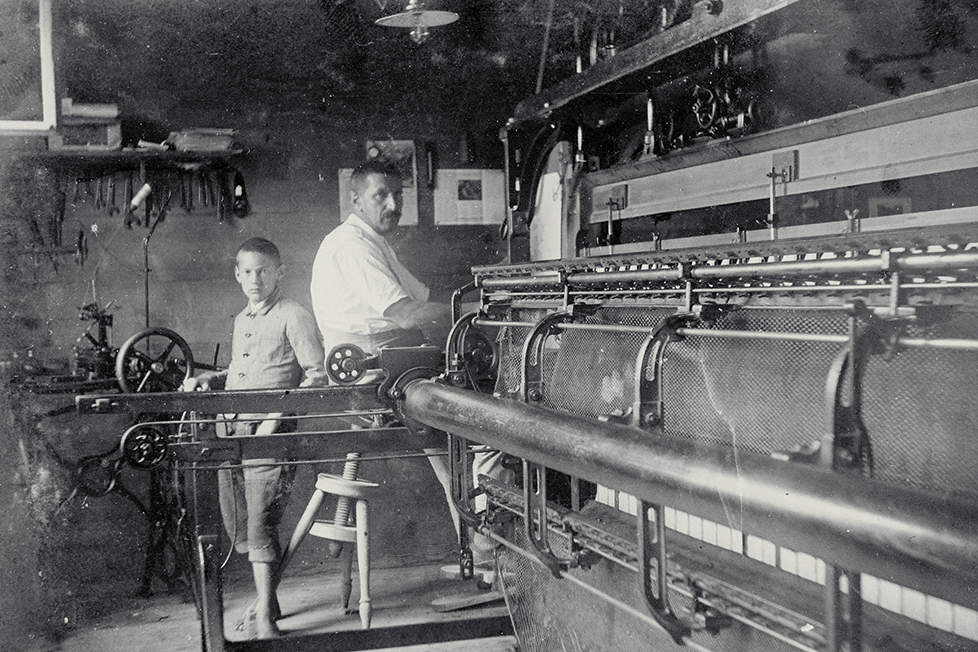

Liselotte S., par exemple, a été placée, comme des centaines d’autres adolescentes, dans un foyer d’usine privé à des fins de «rééducation». De 1960 à 1962, elle a été enfermée dans le centre pour jeunes filles de Sonnenberg à Walzenhausen, dans le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Le modèle de financement de tels foyers consistait à faire travailler les détenues pour des entreprises industrielles suisses, sans toutefois leur verser de salaire. Pendant la période de haute conjoncture de l’après-guerre, le foyer inscrit au registre du commerce recevait même des rétributions de deux industriels pour l’hébergement des détenues.

Le foyer d’usine de Walzenhausen fonctionnait selon des règles strictes. Toute personne qui se rebellait pouvait être mise aux arrêts. Celles qui s’échappaient étaient recherchées. Celles qui refusaient de rentrer après s’être évadées pouvaient être enfermées temporairement dans une cellule de prison. Cela a été le cas de Liselotte S. «C’est une grande injustice dont personne n’a jamais eu à répondre», dit aujourd’hui cette femme de 82 ans.

Liselotte S. est arrivée à Walzenhausen le 22 mars 1960. Les Roaring Sixties venaient de commencer. En Suisse, la chanson populaire «Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini» révolutionnait la mode des maillots de bain. À Zurich, la police municipale s’attaquait aux jeunes «semi-drogués» qui, vêtus de vestes en jean, déstabilisaient la «société bourgeoise». À Walzenhausen, 19 enfants et adolescentes ne possédaient que des sabots pourvus par l’assistance publique car leurs parents n’avaient pas assez d’argent pour acheter de vraies chaussures.

Plus

Les rescapés du système d’assistance administrative suisse

Ce jour de mars, Liselotte S., 19 ans, a dû monter à Rheineck dans la vallée du Rhin dans le train à crémaillère qui l’emmenait dans le Vorderland appenzellois. Elle était accompagnée par une fonctionnaire du service social. «Je ne savais pas où ils allaient m’emmener. On m’a seulement dit: ‘Maintenant, tu vas aller dans un endroit où tu pourras travailler’», se souvient-elle.

Dans le foyer privé pour filles, la prétendue éducation consistait en un travail monotone en usine. Le salaire était directement versé au foyer, où il était utilisé pour la nourriture et le logement ainsi que pour les dépenses personnelles comme la caisse maladie.

Liselotte S. considère aujourd’hui les choses de manière plus critique qu’alors. «Il y a la manière dont le directeur du foyer nous a exploitées. Il a profité du fait que nous n’étions pas libres. Je trouve ça grave. À l’époque, ça nous semblait tout simplement normal, à nous, les filles.»

Une prison autofinancée

L’exploitation était méthodique. L’État a utilisé l’argent pour financer l’enfermement des adolescentes. Les autorités bernoises avaient choisi de manière ciblée pour Liselotte S. un foyer qui ne leur coûtait rien.

La carte AVS de Liselotte S. montre en francs et en centimes combien d’argent l’État a économisé grâce aux «soins» basés sur le travail forcé. Sur le papier, Liselotte S. a certes gagné 8475 francs pendant les 33 mois de son enfermement. À la valeur actuelle, cette somme représenterait environ 34’000 francs. Mais il ne lui restait qu’un pour cent de ce montant après toutes les déductions effectuées sur son livret d’épargne. À sa sortie du foyer à l’âge de 21 ans, Liselotte S. était sans formation et sans ressources.

Le Conseil d’État bernois savait ce qu’il faisait. Il a écrit que Liselotte S. avait, dans le cadre de sa «rééducation» dans le «foyer d’éducation», «l’occasion de travailler dans différentes entreprises industrielles et de gagner ainsi elle-même sa vie». C’est ce que l’on peut lire dans le procès-verbal du Conseil d’État bernois du 29 avril 1960 sous le point de l’ordre du jour «Transfert administratif d’une mineure dans une maison d’éducation» A l’époque, la majorité n’était fixée qu’à 20 ans.

Liselotte S. avait déjà été placée à l’âge de 11 ans en tant qu’«enfant illégitime», malgré la résistance acharnée de sa mère. Lorsqu’elle avait 19 ans, les autorités ont rendu problématique une seule et unique sortie au cinéma avec un jeune homme de son âge. Seul un placement en institution pouvait «préserver la jeune fille d’une grossesse extraconjugale, en tout cas pendant la période où elle était prise en charge par l’institution», selon la proposition faite au Conseil d’État. Celui-ci a repris cette hypothèse grotesque et a ordonné un éloignement préventif. La raison: Liselotte S. est «gravement menacée dans son développement moral».

Ce que Liselotte S. a dû subir, les autorités l’ont présenté comme une «éducation au travail». Walzenhausen n’était pas une exception. Des foyers d’usine similaires se trouvaient dans le village voisin de Lutzenberg, dans le Toggenburg, dans la région de Glaris ou dans le canton de Soleure. Tous accueillaient des jeunes auxquels les autorités sociales avaient imposé une obligation de travail.

Ces faits se sont produits malgré l’interdiction du travail forcé inscrit dans la convention internationale signée en 1941. Celle-ci définit comme travail forcé le travail «exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque». Sans condamnation judiciaire, l’État ne pouvait imposer à personne une obligation de travail.

C’était pourtant souvent le cas pour les «ravitaillements». Les femmes des foyers d’usine n’étaient pas des criminelles condamnées. Comme Liselotte S., elles se retrouvaient dans les foyers d’usine à l’adolescence uniquement parce qu’elles avaient déjà été «prises en charge» lorsqu’elles étaient enfants. Par exemple, parce que ces jeunes personnes étaient pauvres, illégitimes ou qu’elles avaient divorcé.

Les jeunes «pris en charge» étaient même souvent moins bien lotis juridiquement que les jeunes criminels. Le code pénal suisse prescrivait, à partir de 1942, de leur offrir la possibilité d’un apprentissage. Les individus «pris en charge» pouvaient en revanche être contraints de travailler pour des paysans ou des industriels. Beaucoup n’ont jamais été autorisés à faire un apprentissage. En conséquence, ces jeunes étaient sans perspectives professionnelles dans la société d’après-guerre, à leur sortie du foyer.

Les foyers d’usine sont devenus de plus en plus populaires auprès de l’industrie dans le sillage du début du boom économique. Le manque de main-d’œuvre et la haute conjoncture favorisèrent l’émergence d’un dispositif industriel d’appoint, basé sur le travail forcé. Dans certaines régions, une collaboration étonnamment étroite s’est instaurée entre les autorités d’assistance et les entreprises industrielles, pour leur bénéfice mutuel.

Une fin tardive

Plus tard, dans les années d’après-guerre, il est toutefois devenu de plus en plus difficile de justifier le travail forcé au niveau politique. Notamment vis-à-vis de l’Organisation internationale du travail à Genève, qui devait veiller au respect de la Convention sur le travail forcé dans les États signataires. Les premières questions gênantes adressées à la Suisse datent de 1949, mais ce n’est qu’en 1967 que l’Organisation internationale du travail ne se laisse plus abuser par les justifications officielles. L’organisation de l’ONU a clairement fait savoir à Berne que la Suisse contrevenait à la convention n° 29 sur le travail forcé.

Seul un juge peut exiger une obligation de travail, tout le reste est du travail forcé. En 1969, la Suisse n’a pu adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme qu’avec des réserves de l’organisation. La première raison évoquée par le porte-parole de la commission au Conseil national était «certaines lois cantonales sur la prise en charge institutionnelle, car ces lois ne connaissent pas de contrôle judiciaire de la prise en charge administrative». «L’absence d’égalité des droits politiques pour les femmes» est la cinquième raison qu’il a évoquée.

C’est dans ce contexte que le président de la Confédération Ludwig von Moos s’est exprimé pour la première fois en termes clairs. En 1969, lors d’un débat au Conseil national, il admit qu’une «assistance pouvait être liée au travail forcé». En cas d’internement, ce n’est pas seulement l’absence de décision de justice qui pose problème, mais aussi le fait que «l’approvisionnement peut, dans certaines circonstances, enfreindre la convention internationale sur le travail forcé ou obligatoire», a-t-il déclaré. Le ministre de la Justice reconnaissait ainsi officiellement que le travail forcé existait en Suisse. C’était le début de la fin des mesures de contrainte administrative. En 1981, il est devenu impossible de les prescrire.

Yves Demuth est l’auteur de «Schweizer Zwangsarbeiterinnen. Eine unerzählte Geschichte der Nachkriegszeit», paru en 2023 aux éditions Beobachter.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.