Monter en orbite, c’est difficile et ça coûte cher

Avec son projet dévoilé à la mi-mars, l’entreprise suisse S3 devrait entrer dans le club très fermé des acteurs capables de placer un satellite en orbite autour de la Terre. Un marché en pleine croissance et de plus en plus concurrentiel, qui dépassera les 50 milliards de dollars en 2020.

Aux temps héroïques de la course à la Lune, les choses étaient simples. Sur fond de Guerre froide, une fusée capable d’atteindre l’espace ne pouvait être que soviétique ou américaine. Les communistes avaient leurs engins spatiaux, le monde libre avait les siens, tous plus ou moins régentés par les militaires.

Un demi-siècle plus tard, la prestigieuse Soyouz vole sous les couleurs de l’Europe, qui peut aussi confier ses satellites à un lanceur indien, voire chinois. Les équipages de la Station spatiale internationale (ISS) ne peuvent être relevés que par un engin russe et les opérateurs privés vendent la mise en orbite de leurs satellites de télécoms au plus offrant.

Sur son pas de tir, la plus grosse fusée européenne pèse plus de 700 tonnes, masse constituée à près de 90% par le carburant.

Une minute après le lancement, la fusée est à 7500 mètres du sol et ne vole encore qu’à 720 km/h. A 2 minutes et 20 secondes de vol, elle a fait les deux tiers du trajet qui nous sépare de l’espace. A 66 km d’altitude, elle file à 7400 km/h et largue ses propulseurs à poudre.

A 9 minutes et demi de vol, elle est à 147 km d’altitude. Sa vitesse est de 28’033 km/h. Elle a vaincu l’attraction terrestre et largue son premier étage.

A l’extinction du second étage, la vitesse peut dépasser les 33’000 km/h. En une demi-heure, Ariane a brûlé tout son carburant. Suivant l’orbite visée, la masse qu’elle a propulsé dans l’espace va de 2 à 20 tonnes.

En juillet 2000, on a même vu s’élever du cosmodrome de Baïkonour une fusée Proton frappée du logo géant de Pizza Hut. C’est qu’une fusée, ça coûte cher (de 50 à 200 millions de dollars selon la taille et la puissance). Et International Launch Services, la coentreprise russo-américaine, qui gère depuis 1995 ce lanceur lourd conçu à l’origine pour envoyer un homme planter le drapeau rouge sur la Lune, n’était pas vraiment en mesure de refuser un million de dollars de la chaîne de fast-food américaine. Surtout après un tir raté quelques mois plus tôt.

La guerre des étoiles

Pour autant, l’espace n’est pas encore régi par les seules lois du marché. «L’agence spatiale la plus importante au monde, ce n’est pas la NASA. Ça reste le Département américain de la Défense», rappelle Daniel Neuenschwander, chef du Swiss Space Office. Ainsi, les Américains peuvent-ils encore actuellement se permettre de réserver leurs deux lanceurs les plus puissants, Atlas et Delta, essentiellement à des missions institutionnelles.

«Institutionnel» ici ne veut pas uniquement dire militaire. La fusée Atlas V sert aussi à lancer les sondes de la NASA, vers Mars et le reste du système solaire. Il n’empêche: depuis le début du 21e siècle, sur 48 fusées Atlas et Delta lancées avec succès, 30 emportaient des satellites de télécommunications, météo ou de surveillance affrétés par l’armée ou par l’une ou l’autre agence de renseignements de l’Oncle Sam.

Ce lien entre les militaires et les fusées (qui après tout descendent toutes du V2, le missile nazi) est encore plus fort en Chine, où tout le programme spatial dépend du Ministère de la Défense. «En 2012, ce sont d’ailleurs les Chinois qui ont effectué le plus grand nombre de lancements institutionnels», souligne Daniel Neuenschwander. Quant à la Russie, qui a dû partager avec l’Ukraine l’héritage spatial des années glorieuses à l’éclatement de l’URSS, Vladimir Poutine entend bien la remettre sur orbite après une série de revers. A la mi-avril, le président a annoncé la création d’un Ministère de l’espace et 40 milliards d’euros d’investissements d’ici 2020. Une manne dont les civils ne seront pas les seuls à profiter.

Ainsi, malgré les collaborations de plus en plus nombreuses et qui – Daniel Neuenschwander en est persuadé – devront s’intensifier si l’homme veut aller sur Mars et au-delà, chacun des membres du club spatial tient quand même à soigner son image. «L’espace, c’est toujours une affaire de prestige», résume Anton Ivanov, collaborateur scientifique au Swiss Space Center, qui travaille notamment sur CHEOPS, le futur télescope spatial suisse.

Plus

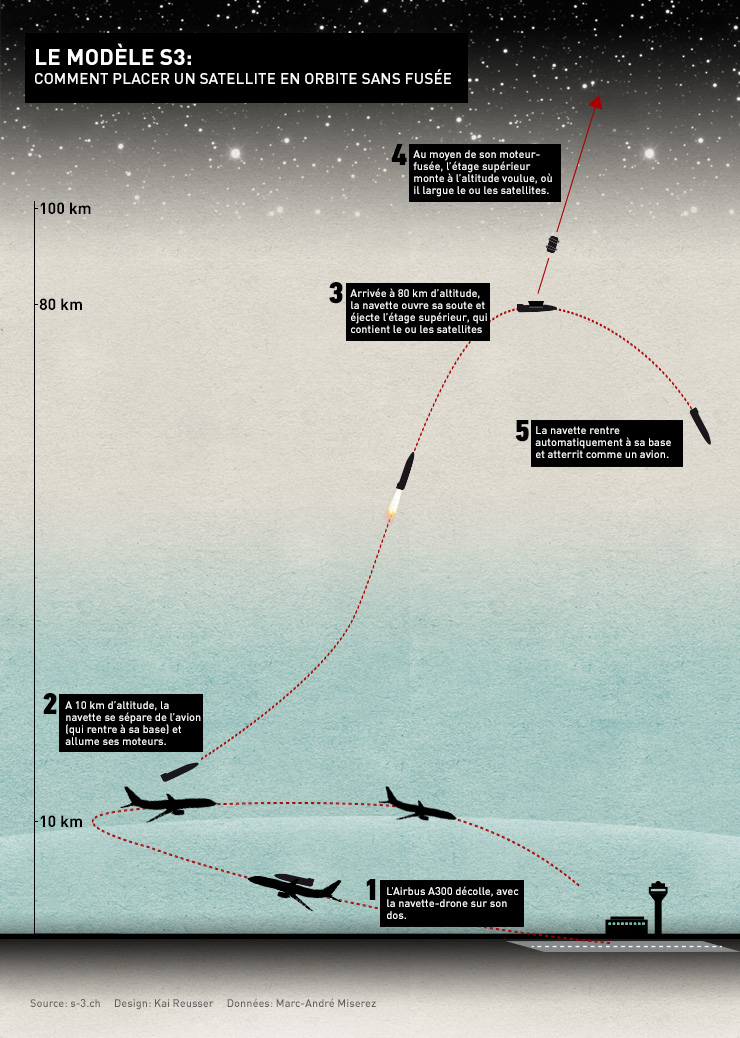

Comment placer un satellite en orbite sans fusée

La guerre des tarifs

Prestige, certes, mais business aussi. L’exploitation commerciale de l’espace débute en 1965, avec Intelsat I, premier satellite de télécommunications privé. En 1979 s’envole la première fusée européenne Ariane et la décennie qui suit voit l’ouverture du marché. Même l’URSS déclinante se résout à lancer des satellites «capitalistes» dès 1985. Aujourd’hui, outre les américaines, les russes et les européennes, qui veut placer un satellite en orbite peut encore choisir une fusée indienne, japonaise, ukrainienne, sud-coréenne ou chinoise.

Ici, le drapeau n’a plus guère d’importance. Ce qui compte avant tout, ce sont «la capacité du lanceur à répondre aux besoins de la mission, sa fiabilité et le prix des services de lancement», résume Daniel Neuenschwander. Autrement dit, pas besoin de mobiliser les 700 tonnes d’Ariane V pour amener un satellite d’une tonne en orbite basse. Et autant choisir une fusée qui ne risque pas (trop) d’exploser au décollage.

La fiabilité, c’est ce qui fait la force des Européens d’Arianespace. Même si leurs trois fusées, Ariane, Soyouz et Vega, sont relativement chères, elles détiennent ensemble le leadership des lancements commerciaux. En 2012, la société a effectué 10 lancements, qui représentent 55% du marché ouvert à la concurrence. Et pour 2013, elle a raflé 60% des nouvelles commandes.

Mais la concurrence est à l’affût. En 2002, Elon Musk, entrepreneur sud-africain établi en Californie qui a fait fortune avec le système de payements en ligne PayPal, lance SpaceX, qui promet de réduire de plus de 20% le prix de la tonne à placer en orbite. Après trois échec successifs, sa fusée Falcon lance son premier satellite en 2009. Trois ans plus tard, SpaceX parvient à arrimer son cargo automatique Dragon à l’ISS. Succès réitéré au début de cette année. Autant dire que le nouveau venu a les dents longues.

Plus

De Payerne à l’espace, la Suisse se met en orbite

Petit dans la cour des grands

Et S3 dans tout ça? Loin de rivaliser avec les géants du secteur, le système que propose le nouveau venu se limitera à placer des satellites de 250 kilos sur une orbite basse, ne dépassant pas 700 km d’altitude. Un marché marginal? «Il est vrai que la plupart des satellites sont plus gros, admet Anton Ivanov. Mais avec les progrès de la miniaturisation et le développement des satellites de télédétection, on en aura de plus en plus dans cette tranche de 200 à 300 kilos. CHEOPS par exemple en fera juste 250».

«Si S3 arrive à être compétitif, cela va ouvrir beaucoup de possibilités parce que chaque pays pourrait avoir son cosmodrome. Il suffit d’un aéroport, pas besoin d’infrastructures lourdes comme à Cap Kennedy, Kourou ou Baïkonour. Donc, ça peut marcher. C’est peut-être une nouvelle niche pour la Suisse», conclut le scientifique russe.

Tout objet lancé en l’air tend à retomber sous l’effet de l’attraction terrestre. Pour amener un satellite à tourner autour de la Terre, il faut lui imprimer une vitesse d’au moins 28’000 km/h. En l’état actuel de notre technique, seule une fusée à étages est capable de le faire. Très lourde au décollage, elle devient de plus en plus légère au fur et à mesure qu’elle brûle son carburant et qu’elle largue ses étages. Selon sa puissance, elle peut placer le satellite en:

Orbite basse. De 300 à 2000 km. C’est la zone située entre l’atmosphère et la ceinture de radiations de Van Allen (qui protège la Terre des vents solaires). On y trouve la plupart des satellites de surveillance, météo, d’imagerie terrestre, ainsi que la Station spatiale internationale (ISS).

Orbite moyenne. De 2000 à 35’000 km. Elle sert surtout aux satellites de navigation, comme le GPS américain, le Glonass russe et bientôt le Galileo européen.

Orbite géostationnaire. A 35’786 km du sol, un objet satellisé tourne à la même vitesse que la Terre. Vu du sol, il paraît donc immobile. C’est l’orbite préférée des satellites de télécommunications et de télévision.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.