Qui veut payer pour vaincre la malaria?

Depuis dix ans, le paludisme recule dans le monde, principalement grâce à l’argent de mécènes privés. Mais la guerre est loin d’être gagnée, et les Etats peinent à se mettre d’accord sur une convention contraignante pour financer la lutte contre ces maladies dites «négligées».

«Le marché du paludisme est énorme en termes de demande, mais tout petit en termes de profits». Tranchant comme une vérité qui dérange, le constat de l’initiative MMV (Medicines for Malaria Venture) suffit à expliquer pourquoi la «fièvre des marais», longtemps attribuée au mauvais air (mal aria en italien), continue à tuer des centaines de milliers d’enfants par année, principalement en Afrique.

A la fin du 20e siècle, le parasite est devenu résistant aux médicaments classiques et le pipeline de nouveaux produits est vide. Un groupe de donateurs publics et privés (dont le gouvernement suisse) fondent alors MMV, vouée au développement de traitements antipaludiques innovants, efficaces et abordables. Dans le même registre, Genève voit naître en 2003 la Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), co-fondée par Médecins sans frontières (MSF).

Avec d’autres, ces organisations (soutenues à coups de centaines de millions de dollars par la fondation de Bill et Melinda Gates) ont largement contribué à faire de la première décennie du 21e siècle celle du recul de la malaria.

«Dans les deux décennies précédentes, on n’avait que de mauvaises nouvelles. Après avoir rêvé d’éradication dans les années 60, on était retombé à une aggravation de la situation. Et les années 2000 ont effectivement vu la lutte être réengagée, avec des moyens nouveaux, des nouveaux traitements, l’utilisation assez large des moustiquaires imprégnées d’insecticide, qui ont permis de voir baisser le nombre de cas dans certains pays», confirme Bernard Pécoul, directeur de DNDi.

Car la malaria entre bien dans la catégorie des maladies négligées. Soit les maladies qui frappent essentiellement les pays pauvres. «Sur l’ensemble des nouveaux médicaments découverts pendant les 30 dernières années, 1% seulement représentaient un intérêt quelconque pour les maladies négligées, qui pèsent pourtant plus de 12% de l’ensemble de la morbidité dans le monde», relève Bernard Pécoul.

La success story

MMV, DNDi et les autres travaillent justement à corriger ces déséquilibres. Cas d’école: le Coartem. Combinaison de deux substances actives, dont une extraite de l’artémisinine, plante bien connue de la médecine chinoise, ce médicament de Novartis est considéré par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) comme le meilleur antipaludique actuel.

Dans les années 90, il a été développé pour les voyageurs occidentaux dans les zones tropicales et le traitement revenait à près de 12 dollars. Inabordable pour l’enfant africain et de toute façon inadapté, parce que formulé pour des adultes. En 2003, Novartis a approché MMV, qui a accepté de financer partiellement le programme de développement de la forme pédiatrique du médicament, mise sur le marché en 2009. Et depuis 2001, en vertu d’un accord avec l’OMS, le Coartem est vendu au prix coûtant, environ un dollar par traitement. Il a déjà changé la vie de plus d’un million d’enfants. Novartis n’y gagne rien en termes financiers, mais beaucoup en termes d’image.

Hélas, s’il salue ces résultats et ces efforts de la multinationale, Bernard Pécoul doit constater que «cette success story est un peu l’exception à la règle».

La convention qui se fait attendre

Alors, pour que ce type d’exception devienne justement la règle, les acteurs de la lutte contre la malaria et autres maladies négligées espèrent voir l’Organisation mondiale de la santé (OMS) adopter une convention contraignante sur la R&D axée sur les besoins sanitaires des pays en développement.

Le sujet était au menu de la dernière Assemblée mondiale de la santé, tenue en mai à Genève. Le groupe d’experts de l’OMS préconisait notamment que chaque pays consacre au moins 0,01% de son PIB à cet effort, ce qui ferait passer les sommes vouées à la recherche sur les maladies des pauvres de 3 à 6 milliards de dollars par année. Inacceptable pour la majorité des pays occidentaux, emmenés par les Etats-Unis (qui pourtant consacrent déjà 0,01% de leur PIB à ce domaine), le Japon et la majorité des Européens. Au terme de négociations que la délégation de MSF a qualifié «d’extrêmement dures», ces pays ont réussi à repousser l’ouverture des discussions en plénum d’une année, après consultations au niveau régional.

«On n’a pas compris. Il ne s’agissait pourtant que d’ouvrir des négociations. Et le dossier est sur la table de l’Assemblée mondiale depuis au moins dix ans, déplore Bernard Pécoul. On a d’autant moins compris que les représentants de l’industrie pharma ont été très raisonnables dans cette négociation. Ils sont d’accord sur le diagnostic, d’accord de stimuler la recherche, même par des fonds étatiques, parce qu’ils savent bien que ce n’est pas dans leurs business plans actuels qu’ils vont trouver la solution».

Déception également dans le camp de MSF, bien placée pour savoir que les médicaments conçus pour les pays riches sont trop chers pour les pays en développement, qu’un traitement contre le VIH pour adultes ne sert à rien quand la maladie tue des enfants ou que conserver un vaccin au frigo peut devenir un casse-tête au milieu de la brousse africaine. «Nous soutenions la proposition du Kenya, qui voulait ouvrir les négociations tout de suite, explique Katy Athersuch, qui a participé aux pourparlers côté MSF. Nous espérons maintenant que cette année supplémentaire ne sera pas une année de perdue et que les Etats vont la mettre à profit de manière constructive».

Rendez-vous dans un an

Plus nuancée que le reste du camp occidental, la Suisse n’en était pas moins elle aussi défavorable à une convention contraignante. «Nous avons compris qu’on ne trouverait pas de consensus, explique l’ambassadeur Gaudenz Silberschmidt, chef des Affaires internationales à l’Office fédéral de la santé publique. Et le groupe d’experts a rendu son rapport un mois avant l’Assemblée. Je ne connais pas un pays qui soit capable de consulter tous les ministères concernés et d’arriver à une position consolidée – notamment sur les questions financières – en si peu de temps».

La Suisse reconnaît pourtant la réalité des problèmes. «L’analyse du groupe d’experts est excellente, poursuit l’ambassadeur. Mais nous ne sommes pas absolument persuadés qu’une convention soit la solution. Nous allons approfondir rapidement la question pour voir quel serait le mécanisme institutionnel le mieux adapté».

En attendant, la Suisse, qui a versé 51,1 millions de francs depuis 2002 au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, serait à la traîne du reste de l’Europe, selon le Swiss Malaria Group, qui réunit l’aide publique au développement et les acteurs de la santé.

Parmi eux, Blaise Genton, qui travaille sur le vaccin contre la malaria à l’Institut tropical de Bâle, juge la contribution de ce petit pays riche «plutôt faible, comme pour l’aide au développement en général d’ailleurs». Il se félicite néanmoins de la présence et du discours du nouveau ministre des Affaires étrangères Didier Burkhalter à l’ouverture de l’exposition montée par le groupe au Muséum de Genève. «Il semble qu’il soit sensibilisé au problème et qu’il veuille faire quelque chose», note le professeur.

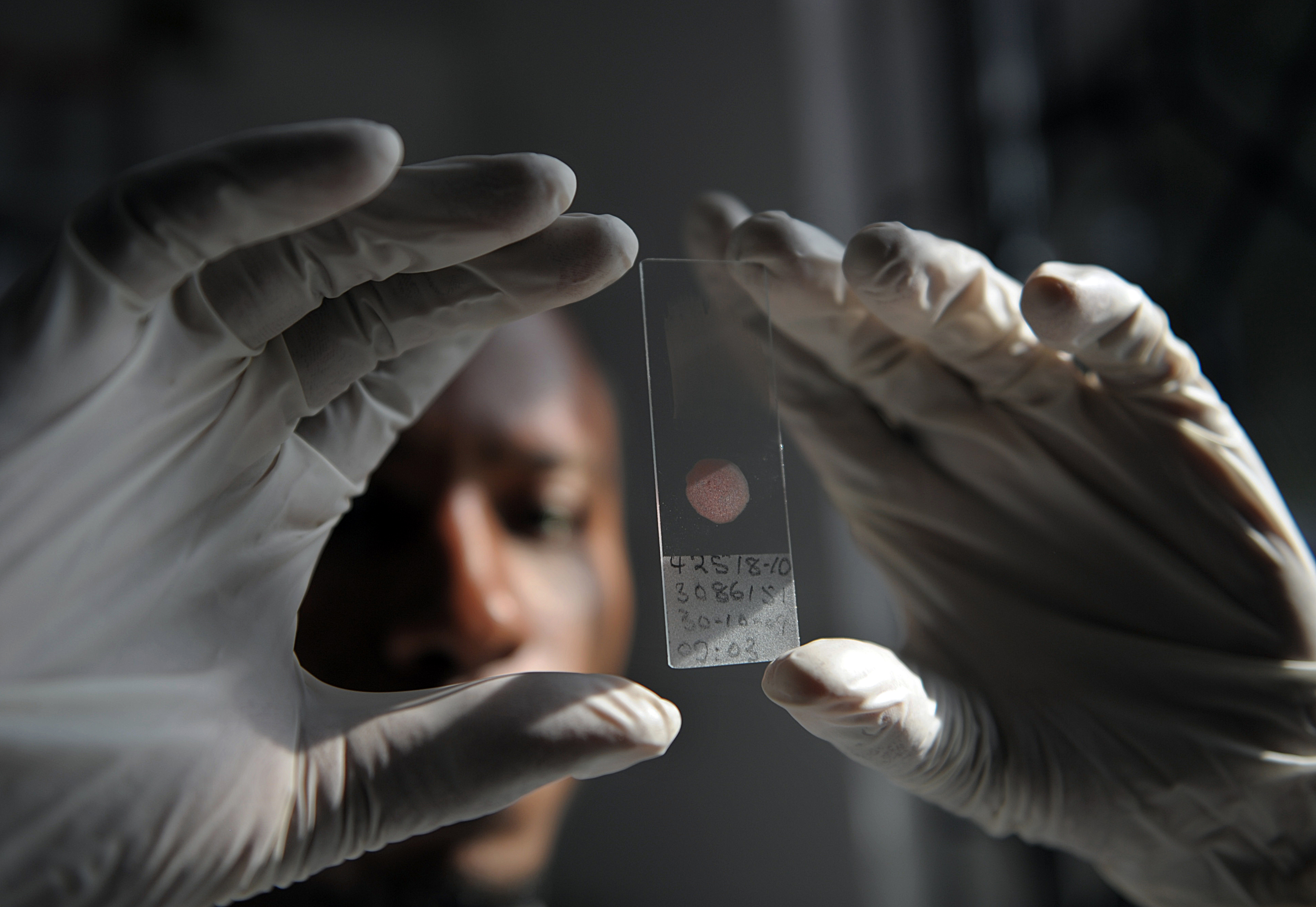

Maladie infectieuse la plus répandue sur Terre, le paludisme (ou malaria) est causé par un parasite transmis d’une personne à l’autre par le moustique anophèle femelle, qui pique principalement la nuit. C’est une maladie évitable dont on peut guérir, mais qui tue les plus faibles s’ils ne sont pas ou mal soignés.

Près de la moitié de la population mondiale est exposée au paludisme. L’Afrique subsaharienne, l’Asie, l’Amérique latine, le Proche-Orient et même l’Europe sont concernés à des degrés divers.

Symptômes: ils apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre de moustique. Fièvre, maux de tête, frissons et vomissements peuvent être modérés au début et difficiles à attribuer à cette maladie. S’il n’est pas traité dans les 24 heures, le paludisme à Plasmodium falciparum (la plus grave des quatre formes humaines connues) peut évoluer vers une affection sévère, souvent mortelle.

655’000 morts ont été enregistrés en 2010, dont 81% en Afrique. L’immense majorité étaient des enfants de moins de 5 ans. La même année, on a enregistré 216 millions de cas dans le monde. Ces deux chiffres sont des estimations. Dans les pays où sévit la maladie, l’état des infrastructures de santé ne permet pas de diagnostiquer ni de recenser précisément tous les cas.

La maladie recule depuis le début du siècle. En 2000, le nombre estimé de décès était encore d’un million et le nombre de cas de 233 millions. La baisse globale des décès est donc de 34,5% et atteint ou dépasse même 50% dans 11 pays d’Afrique. Mais les spécialistes insistent sur le fait que ces progrès restent fragiles.

(Source: OMS)

– tue un enfant toutes les 45 secondes, essentiellement en Afrique

– absorbe 40% de toutes les dépenses de santé publique des pays africains

– fait perdre à l’Afrique entre 12 et 30 milliards de PIB chaque année

(Source: MMV)

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.