打ち砕かれた異国への憧れ 植民地主義に利用されたスイス傭兵

19世紀、外国の植民地軍の征服活動に加勢するため、数多くの若いスイス人がアジアやアフリカに派遣された。欧州におけるスイス人傭兵の役割は広く知られているが、遠い異国の地で搾取されてきた彼らの過去を明らかにする文書が見つかった。

スイス中央部、エメンタールの村に住む19歳のトーマス・ズーター*は、農場での過酷な1日を終え、一杯飲みに酒場へ向かうところだった。今日は辺りの空気がざわついている。インドネシアのオランダ植民地軍に入隊するため、去年となり村を離れたユルク・ケラー*について誰もが話していた。(*架空の人物)

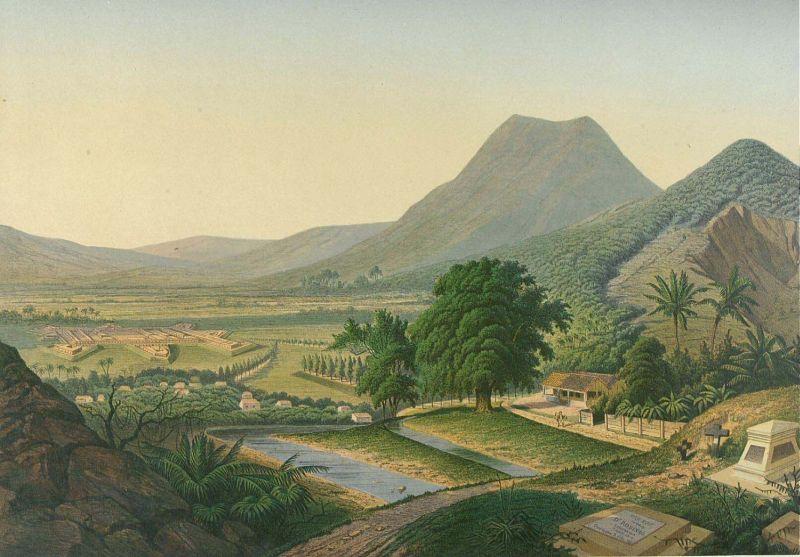

先ごろ、ケラーがオランダ領東インド諸島(現在のインドネシア)のロンボクから家族に宛てた手紙が届いたのだ。慣れない熱帯での灼熱や食べ物、先住民に関する苦労が書かれた手紙は、農作業と牛の世話に明け暮れるズーターや居酒屋の常連客にとって、何もかもがエキゾチックで珍しかった。若者の中には、ケラーの後を追って熱帯地方の傭兵になりたいと密かに望む者もいた。この退屈な村を離れ、先の見えた生活から抜け出すために。

それには、違法に兵士の勧誘をする仲介人が村にやって来るのを待てばよかった(スイス政府は自国民が外国軍に奉仕することに消極的だった)。勧誘された若者はライン川を渡り、オランダ植民地軍の採用事務所が置かれていたオランダのハルデルウェイクに向かった。ハルデルウェイクでは、スイス人の元傭兵が運営するホテル・ヘルヴェチアか、カフェ・スイスに宿泊した。これらのホテルでは、手数料を払って傭兵の採用手続きを済ませることもできた。その後、船でオランダ領東インドに向かう。現地での滞在期間は最低でも6年だ。

資料ケースが見つかる

「当時の若者は植民地に対し、上流階級への仲間入りを果たせる新天地のような憧れを抱いていた」。連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)の博士課程で現代史外部リンクを研究するフィリップ・クラウアー外部リンクさんは言う。

クラウアーさんのチームは先ごろ、連邦公文書館でこれまで人の目に触れることがなかった資料ケースを20箱発見した。その中には、オランダ植民地軍でのスイス傭兵の暮らしぶりが分かる書類が収められていた。スイス傭兵が欧州各国に派遣されてきた歴史は広く知られるが、彼らが遠い異国で搾取されてきた過去に関する資料はあまり残されてない。

19世紀後半に入ると、欧州では外国の傭兵を雇うことが時代遅れになった。ただしスイスの若者にはまだ、欧州から遠く離れた異国で植民地軍のために戦う選択肢が残されていた。1815年から第一次世界大戦までの期間、約8千人のスイス傭兵がインドネシアのオランダ植民地軍に加勢した。一時的には、スイス傭兵がヨーロッパ軍の約1割を占めていたこともある。また1830~1960年には、推定4万人のスイス傭兵がフランス外人部隊に率いられ、北アフリカとベトナムでの交戦に参加していた。

弱小国スイス

19世紀半ば、スイスは欧州で最も貧しい国の一つだったとクラウアーさんは言う。1880年代の終わりまでは、純粋に移民によって構成された国だった。当時、スイス政府は米国や南米へ移住する自国民に融資していたため、貧しい生活環境に置かれた落ち着かない若者にとって、傭兵という使命のもと家を出ることは経済効果の高い政策と考えられていた。

「スイスの若者が傭兵として違法に派遣されていると知りながら、多くの政治家や法執行機関は目をつぶった。社会にとって望ましくない若者や貧困者は、内乱を起こすよりも国外に出た方が良いと考えていたためだ」とクラウアーさんはswissinfo.chに説明する。

しかし、スイス人男性を植民地軍への入隊に駆り立てたのは、厳しい経済状況だけではなく、冒険的な生活への憧れもあった。

「ある傭兵は母親に宛てた手紙の中で、自分の村を素通りしていく電車を見るたびに、村を飛び出したくなる衝動に駆られたと告白している。このままこの小さな村で、父親や祖父と同じように農夫になるという考えに耐えられなかったと」(クラウアーさん)

傭兵生活に関する人々の噂話もまた、思い切って入隊した若者たちの生活を美化した。スイスで最も有名な19世紀半ばの小説家の一人、ゴットフリート・ケラーも、そういった人物をモチーフにしている。ある若者がインドのイギリス東インド会社に入社するために故郷を離れ、後に北アフリカでフランス外人部隊の大佐となる。勇ましくライオンを退治し、富豪にのし上がっていくというストーリーだ。

若者のほとんどは既に基本的な軍事訓練を終えていたため、オランダ植民地軍はスイス人傭兵を歓迎した。当時オランダ植民地軍は優れた射撃手として名が通っていた。しかし1860年、不利な労働条件を不服としたスイス人がインドネシアのスマランで反乱を起こしたため、彼らの評判は下落した。

過酷な生活

だがインドネシアに到着した若者たちは、現実を思い知らされることになる。とりわけ、慣れない熱帯の気候には閉口した。最初の3カ月間は軍事訓練が行われ、兵舎外部のヨーロッパ人とはほとんど交流がなかった。またマラリアやコレラといった病気も、熱帯感染症に効く薬が普及するまでは大きな脅威だった。

「マラリアの特効薬キニーネが1850年代に普及する以前は、現地に着いて3カ月以内にほとんどの人が熱帯病にかかって死亡していた」とクラウアーさんは言う。

加えて、日々の生活は退屈なものだった。長時間の演習をこなし、射撃の訓練に明け暮れた。ある日記には、プランテーションのパトロールに行くため、兵舎をしばし離れるのがささやかな楽しみだと綴られている。だがそんな彼らの存在は、植民地軍に対する地元住民の恐怖心をあおり、労働者がプランテーションで真面目に働くよう威嚇する効果があった。

主食は米で、ビールは輸入に頼っていたため、酒類は大抵、オランダの蒸留酒イェネーファを飲んだ。妾(めかけ)を持つことや、妾と家庭を持つことも許されていた。

だが、いざ戦う時には、冷酷さが求められた。スイス人傭兵が関与した最大の紛争は、約40年間続いたアチェ戦争だ(1873年に勃発)。当時、インドネシアのスマトラ島北部には約8千~1万人の兵士が配備されていた。

特別部隊の一員でもあったスイス人傭兵は、列島をパトロールし、焦土作戦で地元の指導者を征服した。敵の待ち伏せ攻撃や戦闘で同胞が戦死しようものなら、原住民に対するすさまじい報復が繰り広げられた。

「何千人もの敵が殺され、家や所有物が焼き払われた。ロンボク島の王は捕えられ、敵の指導者のほとんどは国外に連行された」。1895年、傭兵エーミル・ヘフェリは、戦死した同胞エグロフの父親に宛てた手紙にそう書いている。

インドネシアのフローレス島で生き残った人々の子孫は、先祖が特殊部隊から逃れ、洞窟の中で家族の死体に隠れながらどうやって生き延びたかを人類学者に語り継いでいる。植民地軍の兵士は、民間人も兵士も無差別に大量殺害を行っていたという。

「当時、スイスには既に赤十字国際委員会が存在し、戦争倫理をどのように実現するべきかについて議論が交わされていた。その反面、スイス人は他のヨーロッパ人や地元の人々に加担し、インドネシアのスマトラ島北部、アチェ、フローレス島、またその他の島々で大虐殺を繰り広げていた」とクラウアーさんは言う。

祖国スイスに帰還

傭兵は、インドネシアで最低6年間奉仕しなければ帰還を許されなかった。海に囲まれていたため、逃げ出すこともできなかった。

「6年の任期終了前に脱退したい場合、2千フラン(約23万円)支払わなければならなかった。当時にしては莫大な金額だ。また他にも代償を求められた」とクラウアーさんは言う。

貯金できるほどの給料は出なかったが、それでも12年間の奉仕を終えると、毎年最低でも200フラン(最高2千フラン)の年金が保証された。しかし、帰還後に彼らが祖国スイスで英雄として迎えられることはなかった。大衆の間で傭兵の評判は悪く、折しも若い国家にナショナリズムが高まる19世紀、他の国に奉仕することは快く思われていなかった。また、道徳的に腐敗していると見られていた彼らが、悪しき習慣を持ち込むのではないかという危惧もあった。

帰還者の中には、虐殺に加担した経験がトラウマとなり、社会復帰できない者も多数いた。また、現地に残した妾と子供たちをスイスに呼び寄せることに対する風当たりも強かった。

植民地の企業と関わりのあったスイスの商人や宣教師らは、異国情緒漂う品々や書物といった形で歴史に名を刻んできたが、傭兵について語られることはなかった。唯一の名残と言えば、スイス人が外国人に対して持つイメージに大きな影響を与えたことだろう。

「彼らの手紙に書かれた先住民に関する記述は、スイスの小さな谷や村で異人種に対する偏見が広まる要因となった。中には、今日まで根強く残るステレオタイプもある」(クラウアーさん)

グレーゾーン

スイスの傭兵活動が合法かどうかは、長い間不明だった。こういった曖昧な状況が一因となり、傭兵の派遣は第二次世界大戦まで続いた。

1848年に近代スイス国家が樹立されると、スイス当局がフランスやイタリアの王といった勢力と契約を結ぶことが憲法で禁じられた。これで地方当局はスイス軍を外国の軍隊に輸出することができなくなった。だが個人で直接契約を結ぶことは依然として可能だった。

それから数年後、スイス国内における傭兵活動の促進や勧誘も禁止された。

1859年なると、新たに外国軍への入隊が法律で禁止されたが、オランダ人は、オランダ植民地軍が国軍の一部であると主張したため、その定義は曖昧だった。

1928年になって初めて、自国民の外国軍への参加を禁ずると軍法に明記された。それでもなお、フランス外人部隊に加わるスイス人は後を絶たなかった。

(英語からの翻訳・シュミット一恵)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。