瑞士弃婴保护舱-政治、宗教与社会正义的雷区

过去四年当中,曾有三位新生儿的母亲走上从奥尔滕火车站或公交车站到当地的奥尔滕州立医院(Kantonsspital Olten)的崎岖长路。

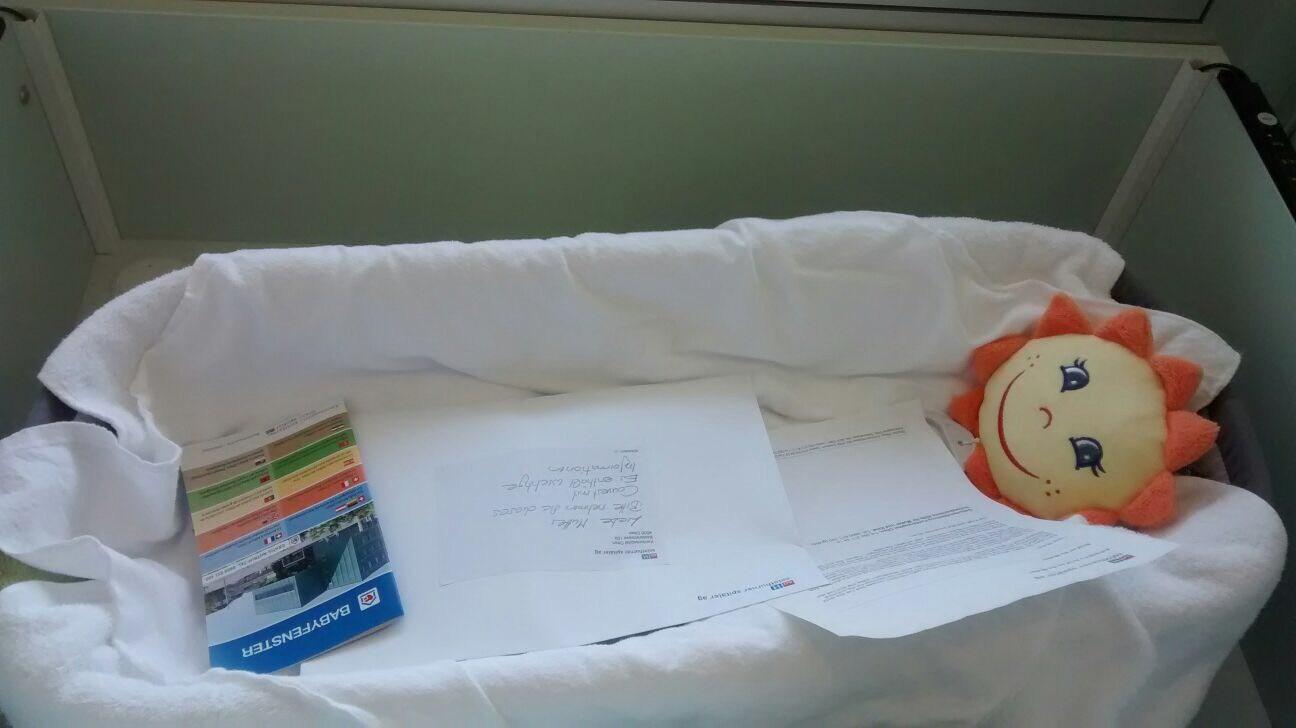

她们的目的地,是医院大花园中心一个不太引入注意的小凹陷处,她们在那里将新生儿放进小窗,自己则匆匆孤身离去。婴儿被放进窗口后三分钟,警报就会鸣响,通知院方收留婴儿。

像奥尔滕这样的弃婴保护舱,全欧洲有两百个(仅瑞士就有八个),分布在意大利、德国、比利时和奥地利等国。

这些保护舱的原型是中世纪的弃婴轮盘。1198年,教宗诺森三世下令在各教堂外设置这种轮盘,好让母亲以隐密的方式抛弃自己的婴儿,而不是杀害他们,因为杀婴在当时很盛行。

如今的现代版配备了更好的科技,但总的原则依然不变。

“在很多情况下,这是拯救婴儿性命的最后机会。无论母亲抛弃婴儿的原因是什么,为了确保他们不被丢弃在必死无疑之处,这种保护舱可谓最后的努力,”奥尔滕医院院长弗朗茨·施瓦勒(Franz Schwaller)表示。

一个通常由政府出资,用来丢弃不想要的婴儿的安全场所,这并非西方仅有的现象。在整个亚洲,甚至在印度,这个主意都很有吸引力,被视作是从整体上打击杀婴罪行,尤其是打击堕女胎的一个办法。

2015年,拉贾斯坦邦政府引入Ashra Palna Yojana计划,在全邦的国立和区级医院设置了65个弃婴舱,让新生儿父母可以匿名放置婴儿。“这个计划的主要目的,是为拯救一出生就被扔进垃圾箱或弃置荒野的婴儿,这些弃婴大都是女孩,”该计划的卫生部顾问Devendra Agrawal告诉半岛电视台(英)。

宗教还是性别正义

这么一个看似简单,又有助于加强女性与母亲权利的设施,竟会在瑞士及其他欧洲国家引起激烈论战,不禁让人感到惊讶。

其中涉及到的有法律问题。以阿姆斯特丹为例,由于围绕保护舱的合法性遭遇多方抗议,在2003年设置一个保护舱的计划不得不中止,这反映了人们针对弃婴保护舱是否侵犯孩子对父母知情权的争论。

但在瑞士,争论则要深入得多。瑞士最直言不讳的性权组织“性健康”(Sexuelle Gesundheit)激烈反对弃婴保护舱的做法,而这个组织是瑞士版的计划生育和堕胎权的公开支持者。

该组织高层官员克里斯蒂娜·赛伯(Christine Seiber)不假思索地指出保护舱的一些小而实际的问题-它们常常会影响女性的健康(弃婴箱鼓励更多女性在家分娩)。此外,抛弃婴儿的到底是不是母亲也无从判断。赛伯指出,在背后做出决定的可能是施虐的男友、父亲或全家人。

“还有一个数量的问题。瑞士明明没有那么大的需求,可为什么要设置八个弃婴箱?”赛伯问道。

说到数量,这确实有点儿令人费解。瑞士位居全欧洲少女怀孕和堕胎率最低国家之列,在上一次抽查的15-44岁女性当中,比例仅为6.8‰。这可是跟芬兰、德国等曾有过更高婴儿死亡率与堕胎率的国家所做的比较(英)。

而真正的意识形态问题正是由此开始。

跟大多数欧洲国家不同,瑞士设置弃婴箱的动力并非源自政府或国家出资项目,而是某私营组织的努力。确切地说,它完全由一个叫作“瑞士母与子援助”(SAMC)的坚决反堕胎、非营利的基金会一手操办。

在过去15年里(瑞士于2001年开放了首个弃婴箱),全国各医院设置的弃婴箱大多由瑞士母与子援助组织自己出资。瑞士的“性健康”及多数女权组织对这个援助组织及其动机感到怀疑。

“我们于2012年意识到,一些地方出现了关于这种弃婴箱的激烈讨论。我们还发现几家医院准备设置这类弃婴箱,跟那些医院合作的对象都是瑞士母与子援助组织,”性健康组织辩护官苏姗娜·罗内尔·鲍姆加特纳(Susanne Rohner Baumgartner)说道。

鲍姆加特纳谈到瑞士母与子援助组织近年来的行动时,言语间无所避讳。

她说道:“在我看来,他们是个极端反对自由堕胎的组织。他们曾支持过不少企图禁止堕胎的立法动议。而且他们的立场也很极端,比方说,即使被强奸也不许堕胎。”

若是结合来龙去脉,那么就能更明确地看出,瑞士弃婴箱的增多确实具有政治性。

截至2010年6月,瑞士只在艾因西德伦(Einsiedeln)设有一个弃婴保护舱。虽无任何迹象显示需求的增加,但到2017年其个数已增至八个。那么这期间发生了什么呢?

首先,2011-2012年由一些尊重生命权与反堕胎组织推动的成功运动与请愿(英),在国内发起一项法律进程,迫使瑞士政府于2014年举行全国公决,来决定是否应停止使用公共资金报销堕胎费用。而在2002年,瑞士曾通过类似公决确定堕胎的合法化。

“昨天反堕胎人士的联邦动议获登记,是他们取得的部分胜利,”记者贝尼托·佩雷斯(Benito Perez)2011年在瑞士《信使报》(Le Courrier)上撰文(英):“去罪化公决(72%投出赞成票)的九年之后,人们可能会以为,引领顽固保守行动的公民人数将不足10万人。这个驳斥应当作为一次警告,和发起全民动员的一个号声。”

2014年的那次公决要求取缔以医疗保险报销堕胎费用,虽然投票获多数人反对而未获通过,却让很多瑞士女权组织对该援助组织感到愤愤不平,也许还因此对弃婴箱成为尊重生命权运动的象征带上了偏见。

这种愤怒与怀疑,甚至还延伸到对瑞士母与子援助组织的运作方式上。该组织除了为弃婴箱出资,还对有困难的母亲提供经济和社会辅导方面的帮助。他们的服务热线与电话咨询服务很受欢迎,每天帮助5-10名准妈妈。

不过,瑞士新闻机构《时报》(Die Zeit)在2014年进行的调查宣称(德),这个援助组织的服务明确引导孕妇不去堕胎。《时报》记者在秘密采访时,据称揭露出该组织的咨询服务经常以贬低与羞辱,让女性生下孩子,再交由他人收养。

性健康组织的鲍姆加特纳要更加直率。“读一读《时报》文章,他们的服务热线给女性洗脑,”她表示。

而对多米尼克·米格勒(Dominik Müggler)-瑞士母与子援助组织的创办人与总裁-来说,弃婴箱只代表着他所办组织的起点(尽管曝光度极高)。

他指出:“本组织的目的是为有困难的母亲与家庭提供援助,在这点上我们相当明确。我们的目标不是去帮助出现离婚或有酗酒问题的家庭,虽然到最后我们经常要去帮助他们,但其中的重要条件,是这种困难必须涉及一个孩子的生死存亡。”

米格勒是位戴着眼镜、身材瘦削的德语区人,对于他的组织能提供什么,瑞士政府不能提供什么,他并不抱任何幻想。

米格勒表示:“政府通常受政治条件限制。如果一名身为学生的少女或成年女性怀孕,政府不会出手相助。它会说,中止学业开始工作,然后你就能赚钱。或者它会说,如果你没钱养活孩子,那么就去堕胎。但我们却说,没错,这位学生遇到了困难。比方说,我们会给她钱好让她继续学业。”

这家组织2016年的运营预算超过300万瑞郎,他们的运作主要通过一个服务热线、一个咨询电话中心,和一个实体服务机构。

当有困难的女性打来电话,该组织内17名专业顾问组成的小组会一步步讨论她们面对的困境。在某些情况下,他们会给有困难的母亲购买来办公室的火车票。“很多事我们通过电话或电邮就能解决,会(给有需要的母亲)寄去衣服、尿片等。其他时候若情况更严重,我们会提供更多经济援助,让她们去其他城市的医院分娩,”米格勒透露。

有两件事深深影响了米格勒,激发了他开办瑞士母与子援助组织和设立弃婴箱的想法。

第一件事极其个人。米格勒是名经济与政治学专业毕业生,一开始在瑞士制药业就职。当时他妻子怀了孕,胎儿被查出要么会有残疾,要么很可能有先天缺陷。

“我们向医生征询,他说你们可以堕胎。我们表示不愿这么做,如果孩子有健康问题,我们不该杀害他,而应给予他所需的爱和关怀。然而当我的妻子分娩后,孩子很快就死了。他在出生19小时后,在我的怀抱里离开人世。”

米格勒解释说,自己差不多是在那时“开始思考支持或反对堕胎的政治宣传”。他说道,帮助儿童与有困难女性的念头出自他的“基督教信仰,和面对自己孩子遭遇的自然反应”。

在受到敦促后,他和职员们很快补充说,他们的组织“并不会谴责或羞辱”选择堕胎的女性,他们只是反对堕胎行为而已。

第二件事则更直接地帮助了设置弃婴箱的进程。2001年,米格勒曾和最终安置首个弃婴保护舱的艾因西德伦医院院长会面。

“在我到达时,管理层告诉我他们已经决定开设一个。背后的原因,是一年后苏黎世地区有名妇女把婴儿抛弃在乡下的一个湖边,震惊了当地民众。那孩子已经被冻死了。整个村子和医院都非常震惊,想尽力预防此类事件再次发生,”米格勒解释道。

在瑞士的八个弃婴保护舱里,有六个是由瑞士母与子援助组织资助,分别设在各州的(地区政府)医院,设置成本约在6万-8000瑞郎之间。

在某些情况下,该组织还会承担婴儿12个月的寄养费用,因为瑞士法律允许母亲在把新生儿放进弃婴保护舱后,可以有一年的反悔期。一年后这个孩子才被正式交人收养。

米格勒承认,在设置弃婴箱的初期确实有过法律斗争,批评者称这“给想摆脱自己的孩子与责任的母亲提供了不必要的曝光与出路”。

对于《时报》文章这类更尖刻的批评,该组织的员工与米格勒则回敬以同样的评价。

“您要知道,写文章的那位记者本来就反对在奥尔滕开放弃婴箱,我们相信她写这文章是为了报复。令我吃惊的是,她扮作有困难的母亲,并对我们怎样提供咨询服务撒了谎,” 他说道。

米格勒的逻辑很简单:“我们只想拯救儿童的生命,并预防母亲们背负罪疚感。”

瑞士母与子援助组织的员工在接受《The Wire》的采访时强调,该组织的名称中有个“与”字。“这个‘与’字非常重要,它是我们组织的政策,”米格勒指出。

从一定程度上,他的组织正是以此方式构建的。在被问及时,米格勒承认该组织不向选择堕胎的女性提供经济援助,并陈述说否则就不能令组织的赞助人满意。“举例来说,捐助我们的很多人是曾经历过堕胎的女性,事后为此伤心不绝。她们知道我们的目标是什么,也在这上面支持我们。”

弃婴箱和保护舱也都伴随着法律难题。2012年,联合国《儿童权利公约》委员会成员玛丽亚·赫尔措格(Maria Herczog)指出,这类设施会侵犯儿童了解其身份的权利。

“就像中世纪时那样,我们看到很多国家里有人宣称弃婴箱防止杀婴……可是没有证据来佐证,”赫尔措格说道(英)外部链接。

而在瑞士,人们则以更宽容的态度审视这个问题。奥尔滕医院院长弗朗茨·施瓦勒表示,从他的角度来看,儿童的生命权高过知情权。

相关内容

Logo EQDA

本文最先发表于印度《The Wire》报(英)外部链接,是瑞士与发展中国家记者交流项目《En Quête d’Ailleurs》(法)外部链接(看向别处)的组成部分。

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。