Как Швейцария едва не поддалась соблазну авторитаризма

С 1939 по 1952 гг. в Швейцарии действовал «чрезвычайный режим правления». За возвращение к демократии в итоге высказалась только половина швейцарцев.

Вторая мировая завершилась, однако в Швейцарии, стране, в войне не участвовавшей, продолжал действовать режим «чрезвычайного правления» («Vollmachtenregime»), введенный в 1939 году. И только 11-го сентября 1949 года, то есть ровно 70 лет назад, швейцарский народ вынес на референдум вопрос о том, а не пора ли вернуться к полноценной прямой демократии. Ответ на этот вопрос был дан положительный.

За народную законодательную инициативу «Rückkehr zur direkten Demokratie» проголосовали 50,7% граждан. То есть почти половина швейцарцев не имела бы ничего против, если бы «мудрое правительство» окончательно сняло с их плеч бремя демократической ответственности. Как известно, в периоды острых кризисов демократические процедуры с их тщательным взвешиванием всех «за» и «против» оказываются слишком неповоротливыми, особенно когда речь идет о жизни и смерти и когда надо быстро принимать судьбоносные решения. Почти во всех демократических странах в период обеих мировых войн вводились режимы, так или иначе усиливающие роль государства в общественной и экономической жизни.

Показать больше

Почему Гитлер не напал на Швейцарию. Часть I.

То же самое произошло и в Швейцарии, где федеральный парламент предоставил исполнительному органу власти федерального уровня, правительству, полномочия, которые давали кабинету право регулировать все сферы жизни страны помимо обычных демократических процедур, таких как референдум и парламентское обсуждение, вмешиваясь даже в компетенции кантонов. Цель была понятной — сделать работу кабинета министров в военных условиях более мобильной и эффективной. Одновременно точно такие же полномочия предоставил себе и сам парламент.

Для народа без народа

Тем самым третий элемент (наряду с парламентом и правительством), находящийся в основе швейцарской политической системы, а именно, народ, был выведен за скобки и фактически «помножен на ноль», ведь в условиях «чрезвычайки» и правительство, и парламент имели право принимать и реализовывать законы, не опасаясь, что народ вынесет тот или иной непонравившийся ему закон на референдум. По сути дела прямая демократия в Швейцарии была в тот момент осознанно введена в состояние «бодрствующей комы». Пока шла война, такой режим мог бы быть еще чем-то оправдан.

Однако в сентябре 1945 года мировой вооруженный конфликт завершился. И вроде бы было ясно, что пора возвращаться в нормальный демократический режим и выводить прямую демократию из ее «сна в стеклянному гробу». Но что-то шло «не так» — или слишком медленно! И если бы не две запущенные в Швейцарии законодательные инициативы — всё шло бы еще медленнее! Авторы этих инициатив напрямую поставили вопрос — доколе! Сколько еще будет в стране продолжаться неограниченное господство каких-то там сидящих в Берне семерых министров, которые почему-то присвоили себе право выступать от имени народа, претендуя на то, что они, чиновники на службе у общества, лучше знают, что этому обществу нужно?

Бернские чиновники, разумеется, приняли эти инициативы к сведению. Как и положено, тексты их были зарегистрированы в Федеральной канцелярии (Bundeskanzlei). Жернова бюрократии вертелись по-швейцарски основательно, и никто никуда не торопился. Одна из газет тогда так и назвала свою передовицу: «Dem Bundesrat pressiert es nicht mit der Rückkehr zur direkten Demokratie» («Федеральный совет не очень-то и торопится с возвращением к прямой демократии»).

Один из самых ревностных противников швейцарской «чрезвычайки» был сегодня несколько подзабытый, но из-за этого не менее значимый и влиятельный швейцарский юрист, теоретик государства и права Закария Джакометти (Zaccaria Giacometti, 1893-1970). С его точки зрения человек, прежде чем получить права швейцарского гражданства, должен доказать у себя наличие определенной степени «демократической зрелости». Его критика «режима чрезвычайного правления» исходила из этого же тезиса.

Он считал, что народ Швейцарии давно уже доказал наличие у него такой «зрелости» и неоправданно лишать его инструментов прямой демократии просто недопустимо. В отказе, точнее, нежелании правительства немедленно свернуть чрезвычайный режим он слышал «предательский по отношению к стране тон, пропитанный полицейщиной», каковой есть «признак серьёзного кризиса, в котором находится швейцарская демократия в целом». С точки зрения Закарии Джакометти режим «чрезвычайного правления» стал после 1945 года просто-напросто нелегитимным.

«Духовная оборона»

Вернемся немного назад. В 1920-е годы в Швейцарии в среде писателей зародилось движение «Духовной обороны страны» («Geistige Landesverteidigung»), которое поначалу требовало от государства поддержать «инженеров душ» своим административным ресурсом в противостоянии зарубежной культурной экспансии. В 1939-е годы эта идеология покинула литературные рамки и стала консервативным по своему характеру политическим стремлением противопоставить угрозе со стороны нацизма и коммунизма собственный культурный и, шире, духовный потенциал.

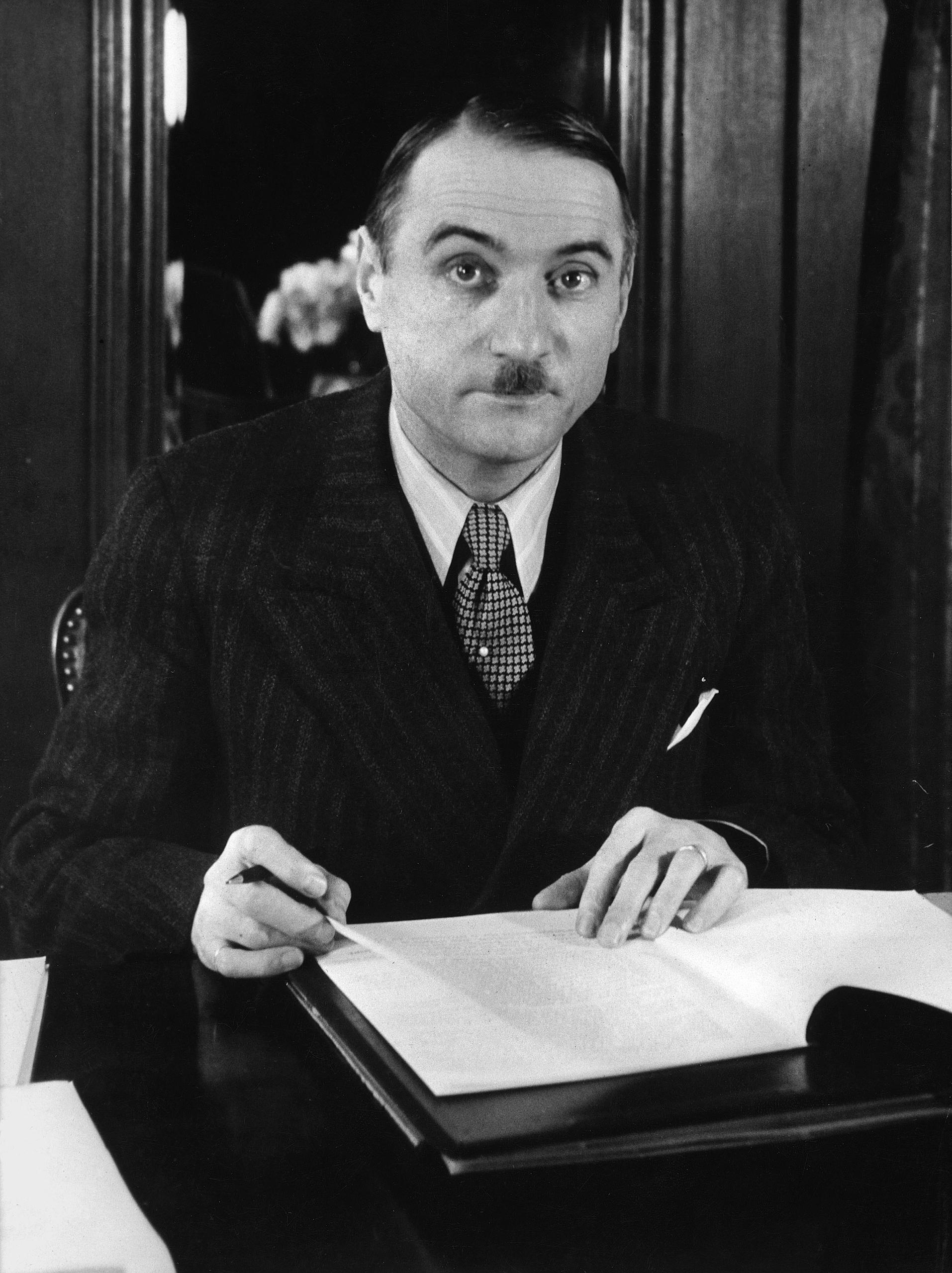

Сформулировал основные тезисы этой идеологии в 1938 году федеральный советник (министр) Филипп Эттер (Philipp Etter, 1891-1977), который сам открыто симпатизировал идеям активного регулирующего вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни, включая область культуры. Кульминацией такого курса стала знаменитая Выставка достижений народного хозяйства (Landi), которая прошла в Цюрихе в 1939 году.

Показать больше

Почему Швейцария сумела противостоять идеям нацизма?

В её центре стояли курс на всяческую поддержку швейцарских диалектов как антитезе «немецко-фашистскому» литературному языку, а также образ готового к труду и обороне швейцарца, цели которого ясны, задачи для которого определены и ему оставалось только приступить к работе по укреплению обороноспособности государства, как в материальном смысле, так и в духовном измерении. Собственно демократии во всем этом конструкте отводилась роль скорее подчинённая.

Использовать слабость демократии

Все это наложилось на в целом присутствовавшую в общественно-политической жизни страны симпатию многих швейцарских деятелей к «корпоративному государству», но скорее не немецкого, а итальянского образца. В основе такой модели лежала теория, согласно которой элементарными ячейками общества являются определённые социальные группы, например, сформированные правительством профсоюзы, а не отдельные личности с их правами и обязщанностями. Кроме того, в 1935 году Швейцария пережила так называемую «Фронтистскую весну».

Это был период наибольшего влияния так называемого «Фронтистского движения» («Frontenbewegung»), которое было прямой калькой с нацистских и фашистских движений в Германии и Италии. С точки зрения сторонников этого движения парламент был ничем иным, как «сборищем болтунов», от которого следует избавиться, заменив всю швейцарскую демократию на жесткое правление во главе с «эффективным национальным лидером». Наступление новой эпохи в плане развития современных средств коммуникации и маркетинга показалось выгодным моментом и силам, не имевшим с правым радикализмом ничего общего, но которым хотелось попытаться использовать слабость демократии уже в своих целях.

Им казалось, что используя новые медиа-возможности в рамках эффективной лоббистской работы они смогут укрепить свои собственные позиции и добиться решений, которых невозможно было бы добиться при помощи легитимных демократических методов. В частности, они делали ставку на разоблачение «еврейско-большевистского заговора», напоминая о событиях «Всеобщей забастовки 1918 года» и о «разрушительном влиянии Москвы на политическую ситуацию в Швейцарии».

Государственная безопасность

Таким образом, возникновение перспективы отмены, или, по меньшей мере, заметного сворачивания демократических практик, и в частности, практики использования прямой демократии в Швейцарии было обусловлено объективными как внешними (мировая война), так и внутренними (мнимые «выгоды» корпоративизма) причинами. Склонность давать простые ответы на сложные вопросы в рамках жесткой командно-административной системы сохранилась в Швейцарии и в период после 1945 года.

Даже спустя три года после окончания войны правительство и парламент были фактически против возвращения к полноценной прямой демократии с её референдумами. Многие на полном серьёзе подводили под такое «отказничество» даже некую теоретическую базу. Например, католическо-консервативный депутат парламента Карл Вик (Karl Wick, 1891-1969) утверждал в 1948 году, что «государство рискует задемократизировать себя до смерти» и что «демократия — это очень важно, но внешняя и внутренняя безопасность государства куда важнее».

Поддержку обе вышеупомянутые народные законодательные инициативы о «возвращении к прямой демократии» получали только со стороны очень небольшого количества депутатов. Среди них был и известный профсоюзный деятель и парламентарий Макс Вебер (Max Weber, 1897–1974, не путать с великим немецким социологом и философом). «Невозможно ограничением демократии противодействовать опасности диктатуры», -— завил, в частности, он.

Странные альянсы: «Водуазская лига»

Однако несмотря на все возможные «позитивные» последствия теории о «необходимости самовластья и прелестях кнута» рефлексы прямой демократии в стране еще угасли не совсем. Огромную роль при этом сыграл такой инструмент прямой демократии, как народная законодательная инициатива, одна из которых так и называлась «Rückkehr zur direkten DemokratieВнешняя ссылка» («Возвращение к прямой демократии»). Ирония судьбы: авторами ее вовсе не были «демократы чистой воды».

Напротив, сформулировали её члены организации под названием «Водуазская лига» («Ligue VaudoiseВнешняя ссылка»). В основе этой структуры лежало региональное межпартийное протестное движение, зародившееся во франкоязычном западном кантоне Швейцарии Во, в регионе страны, где всегда были сильны либеральные традиции в духе «Кодекса Наполеона». Собственно «Лига» была основана в 1933 с целью не допустить введения кантонального налога на местное винное производство.

Показать больше

Почему Гитлер не напал на Швейцарию. Часть II.

Эта организация носила ярко выраженный антиэтатистский и антицентралистский характер, одного из ее основателей звали Марсель Регамей (Marcel Regamey, 1905-1982). Он с презрением относился к демократии и в 1944 году с сожалением высказывался на предмет обреченного на исчезновение «Третьего рейха». Он выступал и за «освобождение промышленности от мертвой хватки международного еврейского капитала», и за «объединение всех европейских стран под единым флагом».

Таким образом, по факту «отцы» упомянутой инициативы сами распространяли ту самую консервативную идеологию, против которой они, собственно, объективно восстали в формате законопроекта «Возвращение к прямой демократии». Стремясь получить в свои руки инструменты прямой демократии они, прежде всего, думали о собственной выгоде, не понимая, или не желая понимать, что инструменты прямого народоправства имеют универсальный характер, и что пользоваться ими можно будет всем. Так что, парадокс: возвращению демократии помогли в Швейцарии абсолютно антидемократические силы.

В итоге на референдуме 11 сентября 1949 года народ и кантоны проголосовали за эту инициативу, повергнув правительство и парламент в самый настоящий шок. С современной же точки зрения настоящим «шоком» является тот факт, что сторонники и противники прямой демократии разделились практически поровну и что перевес тех, кто выступал за возвращение к прямой демократии, не достигал и одного процента голосов. Фактическое же возвращение к режиму полноценной прямой демократии произошло только в 1952 году, через три года после референдума 1949 года.

Показать больше

«Система Эшера»: швейцарская олигархия и ее демонтаж в 19-м веке

Показать больше

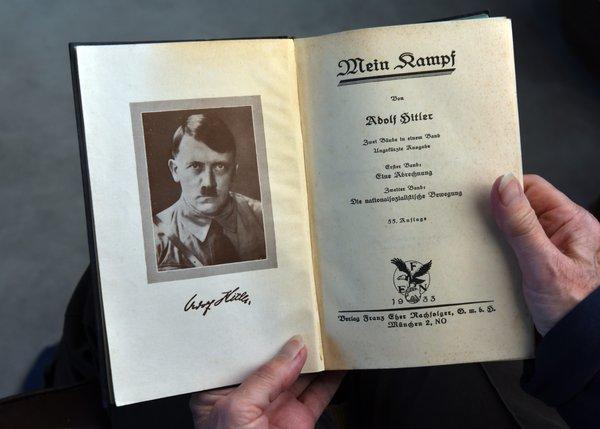

Национал-социализм в Швейцарии

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.