Швейцарские последователи Блеза Сандрара

Шарль-Альбер Сангрия, Николя Бувье, Анн-Мари Шварценбах, Элла Майар, Хуго Лётчер и другие… Среди швейцарских литераторов можно насчитать немало путешественников, отправлявшихся в скитания по следам Блеза Сандрара. Последователи эмигрантской традиции, они поколение за поколением устремляются в большой мир, чтобы рассказать о собственных человеческих переживаниях.

«Путешествие – это средство, а не цель. Это рабочий инструмент для развития эмпатии, школа созерцания, хороший урок существования в бедности. Путешествие часто напоминает ролевую игру, которая дает тебе роскошную возможность каждое утро начинать новую жизнь.

В этой жизни больше интенсивности, больше размаха и больше потрясений. А значит, по возвращении ты уже больше не будешь тем, кем ты был прежде». Так говорит Блез Хофманн (Blaise Hofmann), 35-летний писатель из кантона Во, который в 2009 году стал победителем литературного конкурса им. Николя Бувье («Prix Nicolas Bouvier»).

«Сангрия и Сандрар были друзьями. Бувье называл себя должником этих двоих. Сегодня юная Од Сень (Aude Seigne) говорит, что в своем творчестве она активно черпает из писательского наследия Николя Бувье. Это не случайность, что у нее сложилось прекрасное взаимопонимание с Блезом Хофманном.

То общее между всеми этими людьми, читающих книги друг друга, состоит для меня в их поиске возможностей как можно более интенсивно ощутить свое собственное бытие, ощутить его сильнее, чем это получается в обычной жизни. Путешествие дает им такую возможность». Это мнение Каролин Куто (Caroline Coutau), директора швейцарского издательского дома «Editions Zoé».

Показать больше

Маргинал в созвездии «Плеяды»

Затем она добавляет: «В истории Швейцарии можно найти великих путешественников, а также писателей, регулярно совершающих прогулки и восхождения… Есть даже авторы, путешествующие, не выходя из своей комнаты в собственных книгах: они вписаны в ту же логику. Бувье, Сангрия, Пестелли, Анн-Мари Шварценбах, которая в большей степени журналист, чем писатель, Элла Майар – скорее, путешественница-авантюристка, чем писатель. Но это также и Роберт Вальзер, который, как известно, любил ходить пешком.

Сандрар был путешественником, свободно физически передвигавшимся по земному шару. Но он был способен и отправляться во «внутренние» путешествия, как, впрочем, в большей или меньшей степени, все вышеупомянутые авторы. Не будучи самовлюбленными «нарциссами», они, тем не менее, много говорят о себе самих. Возможно, они делают это для того, чтобы лучше показать нам свою человеческую натуру. Именно поэтому мы читаем их с таким интересом».

Показать больше

Блез Сандрар: узнаваемый голос

Когда наемники превращаются в литераторов

Традицию творческих писательских путешествий начали в Конфедерации уроженцы немецкоязычной ее части. По мнению Петера Ульца (Peter Utz), профессора немецкой литературы в Университете Лозанны, она восходит к временам расцвета швейцарского военного наёмничества.

«Эти швейцарские кочевники были часто очень внимательными зрителями и слушателями. Опыт расставания с родиной подталкивал их к литературной деятельности, а момент возвращения в страну нередко становился важным творческим катализатором».

Первым «наёмником, подавшимся в литераторы», стал Ульрих Брекер (Ulrich Bräker), автор романа «История жизни и достоверных приключений бедного малого из Токенбурга» (1856 г.). Брекер стал писателем по возвращении из Берлина эпохи императора Фридриха II, после службы в прусской армии.

«Его тексты представляют собой очень необычный взгляд, отмечающий разницу между той Швейцарией, которую он находит, но не узнает, и той, которую покинул когда-то. Этот взгляд становится критическим из-за трудностей, с которыми он сталкивается, стараясь наладить свою жизнь и вписаться в общество, которое больше ему не родное», — поясняет Петер Ульц.

В рамках нейтралитета

«Все эти люди, скорее, находятся в положении прилежных наблюдателей, нежели людей, играющих активную жизненную роль», — констатирует Каролин Куто. «Оставаться в стороне, внимательно подмечать детали, держаться скромно и осмотрительно — все это очень по-швейцарски».

Петер Ульц дополняет: «Сдержанная деликатность, проявляемая многими из этих писателей, возможно, имела свои корни в сторонней позиции нейтрального наблюдателя, официально занятой Швейцарией с началом войны в 1914 году, а также в теории «интеллектуального нейтралитета», провозглашенной швейцарским писателем Карлом Шпителлером (Carl Spitteler) и ставшей затем одним из оснований присуждения ему в 1919 году Нобелевской премии по литературе.

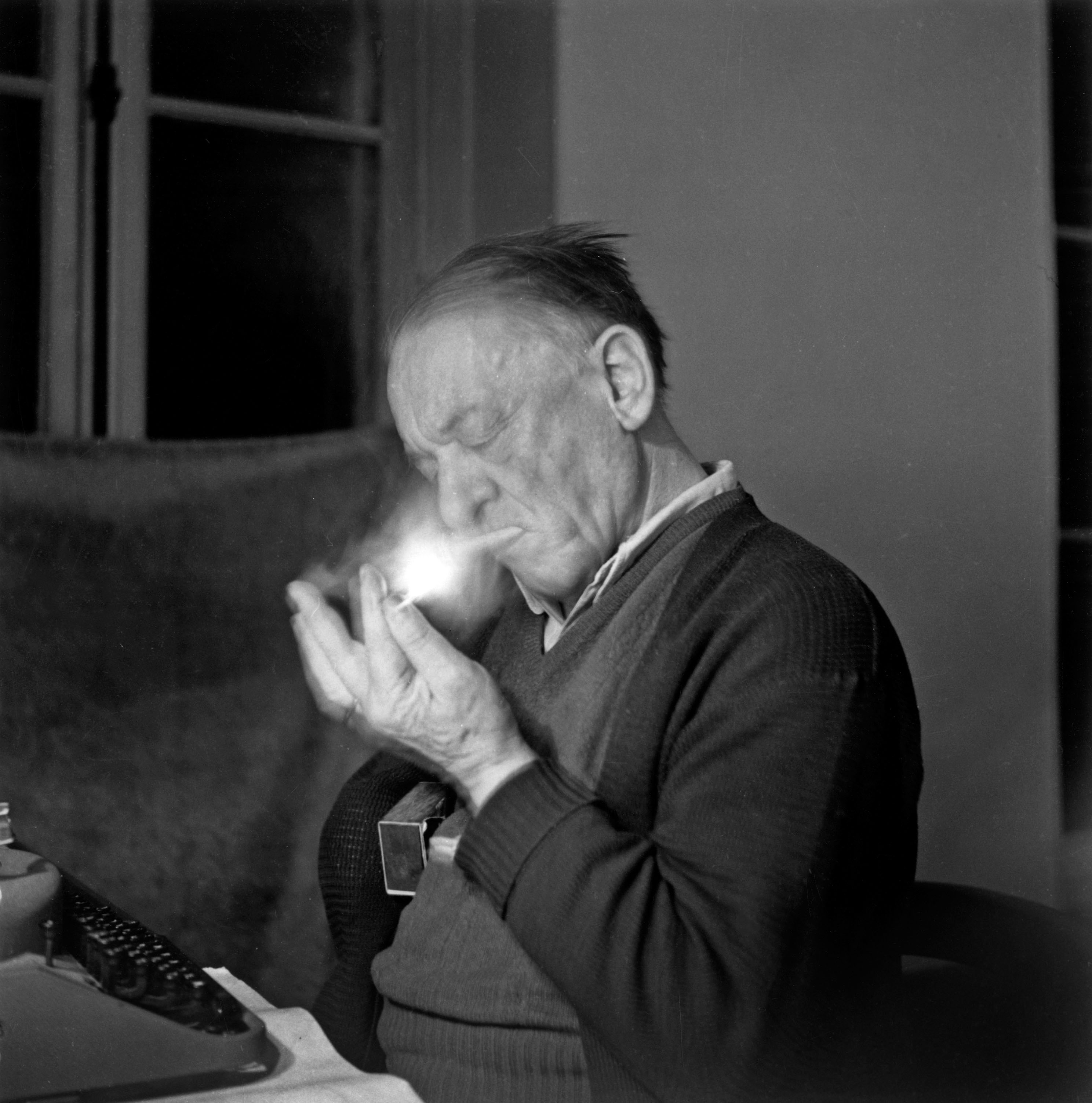

Николя Бувье (Nicolas Bouvier; Женева,1929 – Женева, 1998) – писатель, фотограф и журналист, пример для множества путешественников и писателей.

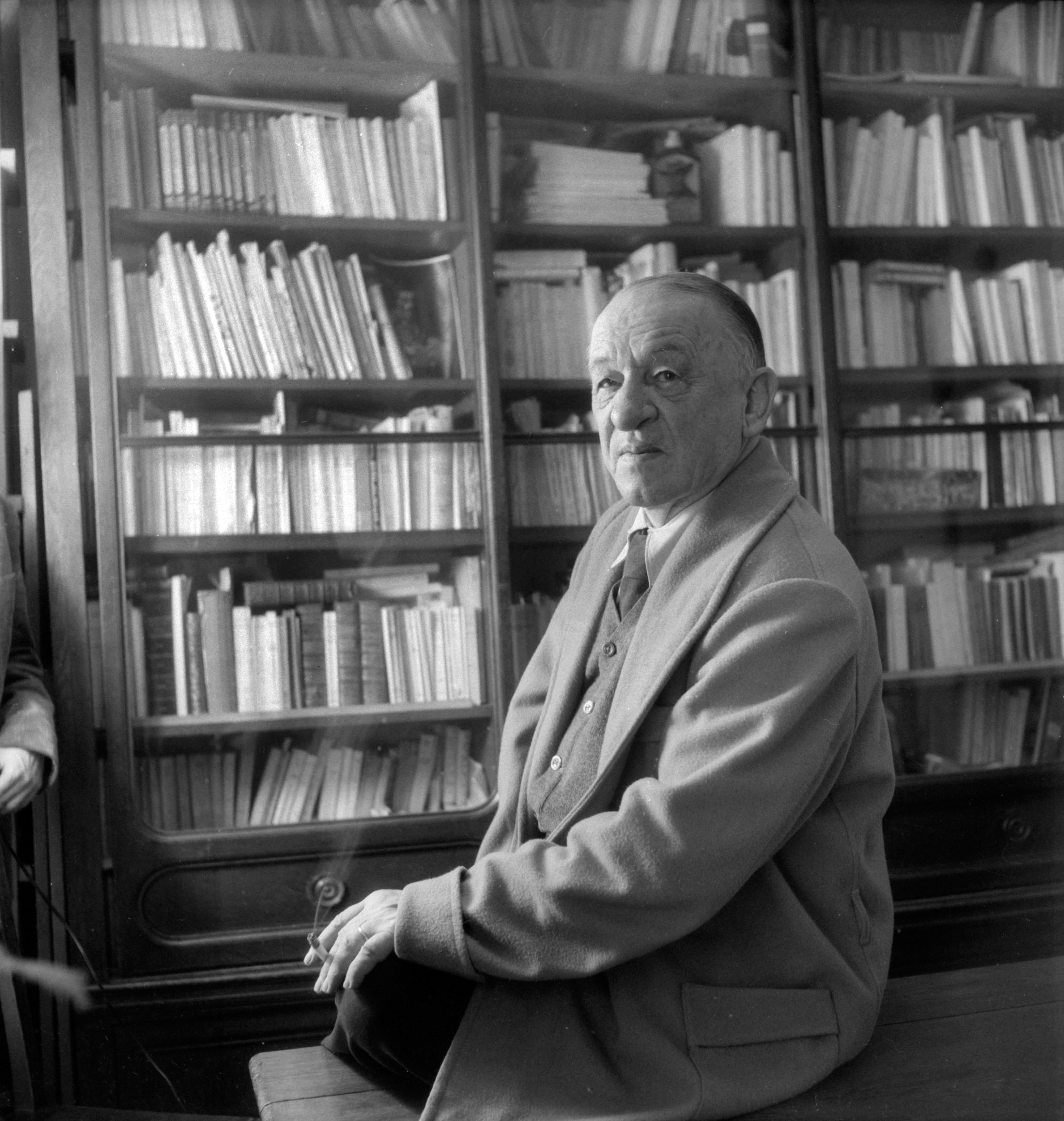

Шарль-Альбер Сангрия (Charles-Albert Cingria; Женева, 1883 – Женева, 1954) – путешествовал по Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Испании, Турции и странам Африки.

Карл-Фридрих Георг Шпиттелер (Carl Friedrich Georg Spitteler, Листаль 1845 – Люцерн, 1924) – швейцарский поэт, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1919 году за поэтический эпос «Олимпийская весна». В 1871-1879 гг. жил в С.-Петербурге.

Энрико Филиппини (Enrico Filippini; Локарно, 1932 – Рим, 1998) – роман «Последнее путешествие».

Блез Хофманн (Blaise Hofmann; род. в г. Морж, кантон Во в 1978 году) – в 2009 году стал лауреатом Премии им. Николя Бувье за роман «Лето» («Estive»).

Томас Хюрлиманн (Thomas Hürlimann; род. в г. Цуг в 1950 году) – живет в Берлине.

Кристиан Крахт (Christian Kracht, р. 1966) – автор романов «Faserland», «1979», «Метан», «Я буду здесь, на солнце и в тени». Провёл детство в США, Канаде и на юге Франции, жил в Центральной Америке, в Бангкоке, Катманду, а сейчас живет в Буэнос-Айресе.

Хуго Лётчер (Hugo Lötscher; Цюрих, 1929 – Цюрих, 2009) – учился в Париже, затем путешествовал по Латинской Америке, Азии, был в США и Бразилии.

Элла Майар (Ella Maillart; Женева, 1903 – Шандолен, 1997) – побывала в 1930 году на Кавказе, пересекла Центральную Азию, Китай, Индию, Пакистан, Иран и Турцию.

Джованни Орелли (Giovanni Orelli; род. в г. Бедретто в 1928 г.) – автор романа «Игра в монополию» («Le Jeu du Monopoly»), повествующего о Швейцарии.

Лоренцо Пестелли (Lorenzo Pestelli, г. Севеноакс, Великобритания, 1935 – Марракеш 1977) – путешествовал по Японии, проехал через Непал, Малайзию, Индокитай и Индию.

Анн-Мари Шварценбах (Anne-Marie Schwarzenbach; Цюрих, 1908 – Цюрих, 1942) – путешествовала по Испании, Персии, России, Соединенным Штатам и Афганистану.

Од Сень (Aude Seigne, род. в 1985 г.) – лауреат Премии им. Николя Бувье 2011-го года за роман «Хроника кочевого Запада» («Chronique de l’Occident nomade»).

Роберт Вальзер (Robert Walser; г. Биль, 1878 – Херизау, 1956) – поэт и прозаик, считающийся предтечей постмодернизма в литературе и вызывавший восхищение у ведущих писателей начала 20 века, главным образом, в Берлине. Один из его центральных текстов так и называется: «Прогулка» («Der Spaziergang»).

Маттиас Цшокке (Matthias Zschokke; род. в г. Берн, 1954 ) – писатель и сценарист.

Двойная идентичность

Берлин остается очень плодотворным полюсом притяжения для немецкоязычных швейцарских писателей. Петер Ульц подтверждает это яркими примерами.

«Томас Хюрлиманн (Thomas Hürlimann), например, жизненно нуждается в определенной дистанции, чтобы писать о Швейцарии. Или взять Маттиаса Цшокке (Matthias Zschokke). Он о Швейцарии не пишет, но он ощущает себя по-настоящему швейцарцем именно в Берлине…».

Следуя той же логике Париж становится Меккой для литераторов из франкоязычной Швейцарии, а Италия – для писателей из Тичино. А причина здесь в особенной ситуации, в которой находится швейцарская литература, вынужденная как-то учитывать тот факт, что в Швейцарии политическая принадлежность не совпадает с культурой, к которой обращается писатель.

«Нам всегда было необходимо найти центр притяжения к основной языковой культуре, который находился бы вне Швейцарии, и это приводило и приводит до сих пор к некой раздвоенности и к необходимости постоянно переходить туда и обратно между двумя культурами», — подчеркивает Петер Ульц.

Гвидо Педрожетта (Guido Pedrojetta), ассистент кафедры итальянской литературы в Университете г. Фрибур, поясняет, что из-за небольших размеров своего родного кантона писатели из Тичино в особенной степени нуждались в творческих и духовных связях с Италией.

В качестве примера он ссылается на Энрико Филиппини (Enrico Filippini), чей роман «Последнее путешествие» («L’ultimo viaggio») рассказывает о возвращении в Тичино человека, больного раком.

«Прожив всю свою жизнь в Италии, ему необходимо было вернуться к собственным истокам, пусть даже он рисковал превратить свою собственную колыбель в гроб. В этом смысле, одновременно прямом и метафорическом, вояж трансформируется в метафору жизни вообще».

Живя и работая к югу от знаменитого суворовским переходом перевала Сен-Готтард, писатели кантона Тичино воспринимают остальную часть страны как своего рода «терра инкогнита», землю, которую еще предстоит открыть, словно это какая-то заграница.

«Наверное, именно поэтому в романе «Игра в монополию» («Le Jeu du Monopoly») писателю Джованни Орелли (Giovanni Orelli) удалось создать очень занимательный и поучительный портрет Швейцарии», — добавляет Гвидо Педрожетта.

Развитие жанра

Освоив самые экзотические окраины Европы и региона Средиземноморья швейцарские писатели-путешественники, благо современные средства транспорта это позволяют, обратили затем свой взгляд на Азию, которая в наши дни широко представлена в современной швейцарской литературе. Не обижают они своим вниманием и Америку – а вот Африке как-то в этом смысле повезло не очень.

«Отношение швейцарских литераторов к зарубежью долгое время, особенно в период до Первой мировой войны, формировалось с учетом необходимости постоянно искать новые источники вдохновения, поскольку считалось, что внутри страны, маленькой и без собственных природных ресурсов, искать вдохновение бессмысленно», — поясняет Даниэль Маггетти (Daniel Maggetti), профессор французской литературы в Университете г. Лозанна.

В 20 веке жанр «трэвелога» («литературы странствий») совершенствовался, главным образом, там, где речь шла о форме. «Раньше целью было описать реальность, связать воедино факты, которые происходили в действительности и непосредственным участником которых был рассказчик», — указывает Д. Маггетти.

Этот литературный жанр «развивался параллельно с дневниковыми отчетами о путешествиях и с жанром репортажа. Б. Сандрар стал новатором, поскольку ему удалось трансформировать реальность, добавив к классическому рассказу о путешествии свою личную мифологию».

Перевод с французского и адаптация: Людмила Клот при участии Игоря Петрова.

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.