解決氣候危機仍有希望:科學家告訴我們怎麼做

全球溫室氣體排放量與氣溫持續攀升,但參與瑞士資訊氣候現況調查的瑞士研究人員指出,解決方案依然存在。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

電子報:瑞士媒體裡的中國

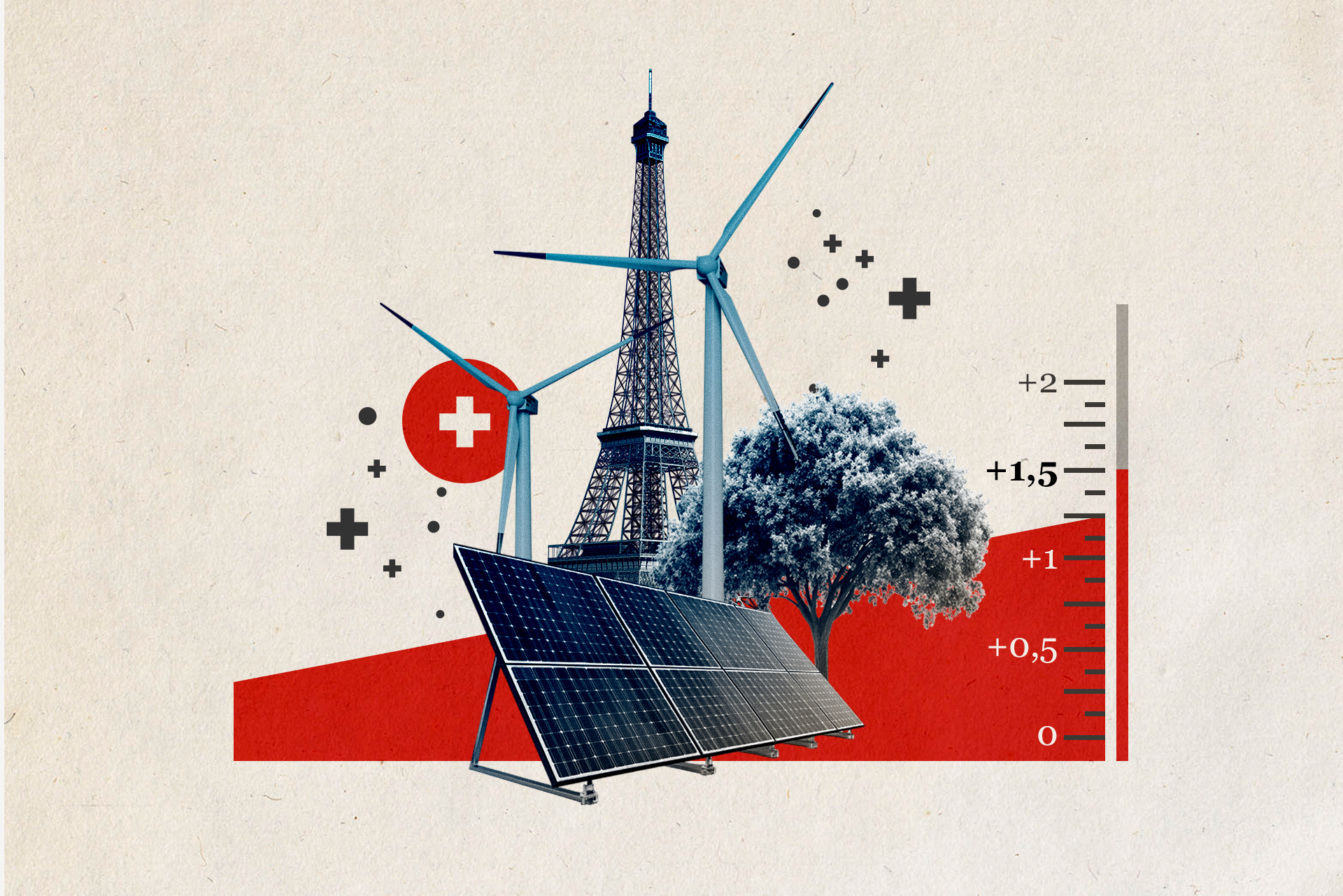

十年前,各國簽署《巴黎協定》,承諾實施雄心勃勃的減排與限溫計畫。然而十年過去,目標仍遙不可及。

聯合國環境規劃署(UNEP)本月發布的最新報告對此給出了明確訊號。報告分析了當前全球氣候政策,並指出:即便全球所有減排承諾得以全面落實,地球氣溫仍將較工業化前水準上升2.3至2.5攝氏度。而《巴黎協定》的目標是本世紀將升溫幅度控制在攝氏2度以內,理想狀態下不超過攝氏1.5度。

相关内容

从希望到现实:《巴黎协定》十年,瑞士科学家的反思

在瑞士資訊swissinfo.ch為紀念這項歷史性協議所進行的調查中,80位瑞士氣候研究人員多數也預測類似的升溫幅度。但他們強調,解決氣候危機的方案與工具已然存在,只要加速行動,就能推動社會邁向低排放或零排放的未來。以下是幾項最具希望的路徑:

對科技與司法體系的信任

儘管關於碳排放的預測結果令人憂心,但多數受訪科學家仍對科技進步、脫碳經濟誘因機制以及公民氣候運動抱持樂觀態度。

納沙泰爾大學及瑞士聯邦森林、雪與景觀研究所(WSL)應用氣候學教授瑪蒂娜·雷貝茲(Martine Rebetez)表示:「如今我們完全有能力擺脫對化石燃料的依賴,無論是建築供暖還是交通運輸領域。」

氣候研究人員也指出,國家與國際法院的裁決同樣能推動全球擺脫化石燃料的進程。個人與機構正藉由司法途徑挑戰政府不完全的氣候政策,或追究化石燃料企業在二氧化碳排放方面的責任。

2025年7月,作為聯合國主要司法機構的國際法院(International Court of Justice)在諮詢意見中明確指出,各國有法律義務採取行動應對氣候變遷。2024年,位於斯特拉斯堡的歐洲人權法院(European Court of Human Rights)譴責瑞士未能實施力度足夠的氣候政策。

個人行為與基於自然的解決方案的重要性

當被問到哪種方式最有助於實現氣候目標時,瑞士大多數氣候專家都指出,大規模的行為改變至關重要。但他們也強調,這種改變必須得到政治與產業層面的系統性改革支持。

政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)指出,如果能製定合適的政策,完善基礎設施與技術體系,推動更環保的生活方式與行為(例如減少肉類消費、限制化石燃料交通工具的使用),到2050年可實現40%至70%的減排幅度。

調查顯示,基於自然的解決方案(如保護與恢復生態系統)以及碳捕獲與封存技術(CCS)在一定程度上也有助於應對氣候危機。但蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)研究氣候變遷對能源系統影響的專家揚·亞瑟·哈達德(Yann Yasser Haddad)指出:「在採用碳捕獲與封存技術之前,我們必須徹底擺脫對化石燃料的依賴,大規模推廣可再生能源。」

加速向再生能源轉型

許多受訪專家都強調發展再生能源的重要性。蘇黎世大學從事全球南方氣候研究的安德烈亞·法納姆(Andrea Farnham)表示:「過去十年間,太陽能和風能的開發成本顯著下降,也變得更易獲取。這是最具前景的發展方向,因為我們必須加快能源綠色轉型步伐。」

瑪蒂娜·雷貝茲指出,阻礙再生能源擴張的並非技術或資金問題,「而是石油遊說集團」。英國《衛報》(The Guardian)2024年發布的調查結果顯示,歐美石油業半個多世紀以來一直在阻撓政府對清潔能源技術的支持。

只有少數氣候研究人員將核能視為可選方案。雖然核能發電不產生二氧化碳排放,但有環境與安全風險。而相信氣候地球工程的受訪者更是寥寥無幾,這項頗具爭議的策略旨在透過人為方式干預氣候,以降低全球氣溫。

碳稅、電動出行與「簡約生活」

伯恩大學資深科學家延斯·特哈爾(Jens Terhaar)在調查訪談中指出:「若不將排放量削減90%,任何技術都無濟於事。」他曾發表過關於海洋吸收二氧化碳的研究。

參與調查的大多數氣候研究者認為,限制化石燃料的使用(包括全面禁令)和徵收二氧化碳稅是瑞士最有效的減排政策工具。

蘇黎世大學的法納姆指出:「全球各國的減排承諾要么力度不足,要么未能兌現。相比之下,碳稅的推行相對容易,能有效促使個人和企業達成氣候目標。」

瑞士於2008年率先在全球推行二氧化碳稅,該稅種適用於化石燃料(取暖油和天然氣),大大促進了建築領域的減排-1990至2022年間建築業排放量下降了44%。

儘管排放量下降,建築業仍與工業和運輸業共同構成瑞士最大的排放源。調查顯示,受訪者認為政府對節能住宅改造的補貼是降低國家氣候影響的重要政策工具。多數受訪者也支持投資公共運輸及金融監管,以鼓勵環境永續投資。

瑪蒂娜·雷貝茲呼籲,應為電動出行提供更多激勵並減少阻礙。她表示:「現行製度在無形中阻礙了從燃油車向電動車的轉型。」其中部分原因在於,自2024年初起,瑞士開始對電動車徵收進口稅。

部分受訪者認為,不必等待政治決策或技術進步,人們仍能透過其他方式減少氣候足跡。納沙泰爾大學水文學教授菲利普·雷納德(Philippe Renard)表示,降低排放最有效的方式是過更簡單的生活,減少能源消耗。「我們需要學會享受更簡單樸素的生活方式,」他說。

中國在全球應對氣候危機中扮演愈發關鍵的角色。《世界報》(Le Monde)稱中國是「能源轉型超級大國」,《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)也評論道:「如果沒有中國的參與,全球氣候危機將無從解決。」

同時,西方學術界注意到中國的氣候治理立場正在轉變:從以「發展權益優先」為主的立場,逐步走向「全球氣候治理的積極參與者」。

然而,外界也普遍指出中國面臨結構性挑戰。儘管清潔能源發展迅速,煤炭仍在能源結構中佔較大比重,使減排任務異常艱鉅。《路透社》(Reuters)指出,中國新的氣候目標「遠低於歐盟期望」,在力度上「仍不夠雄心勃勃」。《衛報》(The Guardian)引述專家調查稱,只有約44%的研究者認為中國的二氧化碳排放量已達峰或將於2025年達峰。此外,學術研究也指出,中國在政策透明度、地方執行力和數據揭露方面仍需改進。

(編輯:Gabe Bullard/Vdv ,編自英文:瑞士資訊中文部/gj,繁體校對:盧品妤)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。