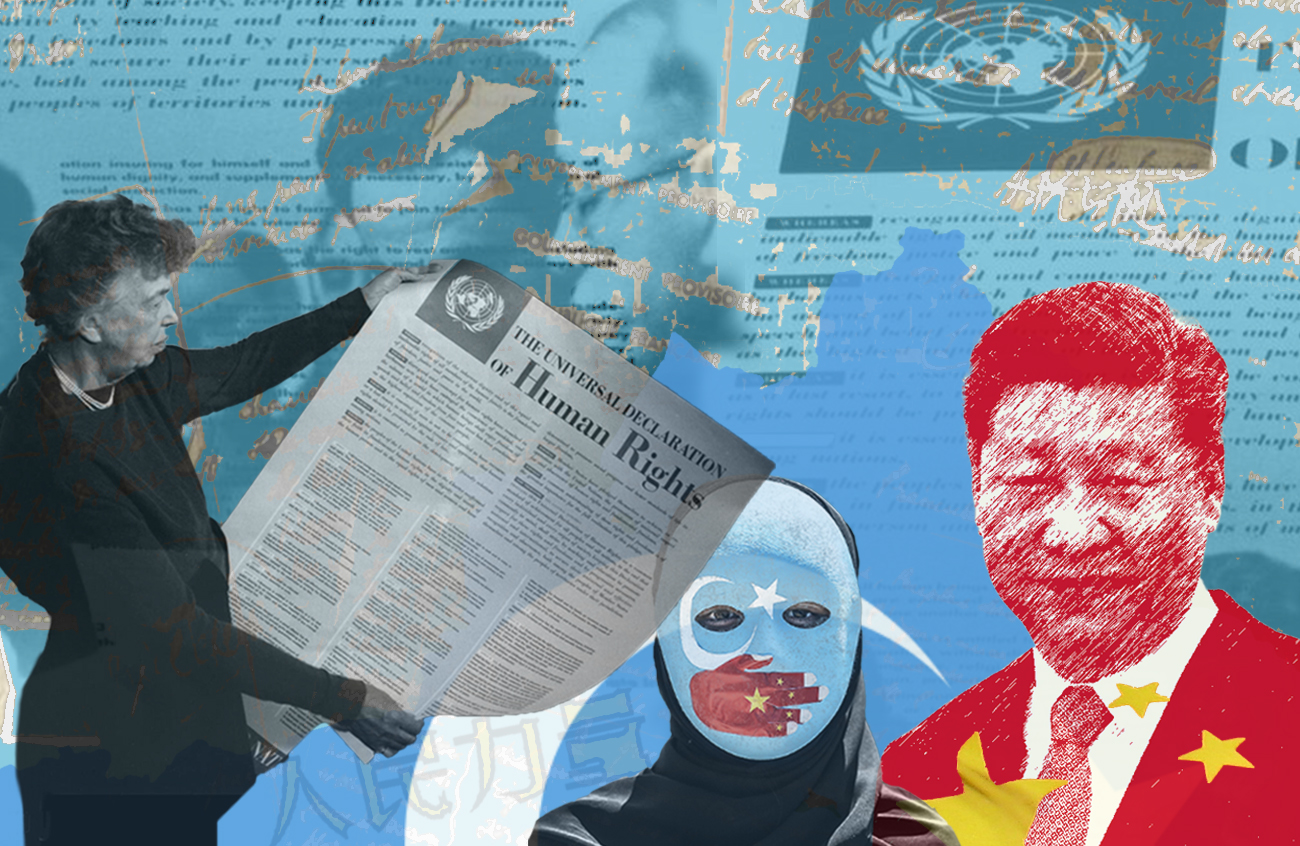

中国如何改写人权准则

中国政府意欲推广自己的人权理念,并期望联合国系统迎合其威权统治。这场较量正在日内瓦万国宫的会议室里展开。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

今年2月,在人权理事会高级别会议期间,中国改写全球人权准则的野心表露无遗。

中国前外交部长秦刚在向各国元首和部长发表讲话时指出,中国将“坚定不移走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路”。

自2012年习近平主席上台以来,从新疆到西藏再到香港,中国对内的高压政策日益加剧,这引起了非政府组织和联合国专家越来越多的关注,他们注意到这个世界第二大国对国际人权法的漠视。

得克萨斯大学奥斯汀分校兼职助理教授拉纳·萧·因博登(Rana Siu Inboden)说:“我认为中国希望联合国被视为一个技术或咨询机构,而不是真正具有道德权威的机构。”

近年来,在联合国欧洲总部所在地日内瓦万国宫举行的会议上,中国外交官的讲话也越来越明显地表现出对现有准则的蔑视。

他们说,联合国的最高人权机构应该专注于“建设性对话”,避免一味“指责”,不要以人权问题为借口“干涉他国内政”。

联合国《世界人权宣言》是“国际人权事业的里程碑”,今年将迎来75周年,秦刚在谈到《世界人权宣言》时说,从大流行病到世界饥饿问题和气候变化,最近的一系列挑战让我们思考“如何更好地促进和保护人权”。

他给出的答案是,呼吁更多的国家不要“照搬照抄别国模式”,而是要根据本国独特的“历史文化传统、具体国情、人民诉求,自主选择人权发展道路”。与此同时,秦刚强调了人权的“不可分割性”,这多少有些自相矛盾。

扭曲规则

中国人权学者和活动家、现任芝加哥大学客座教授滕彪说:“中国政府希望确保国际体系有利于威权国家。”

中国反对联合国人权体系中的“特别程序”和“条约机构”部分。通过这些部门,独立专家小组可以调查侵犯人权行为,并审查各国对于其批准条约的执行情况。

中国已经签署并批准了《经济、社会、文化权利国际公约》,但只签署了《公民权利和政治权利国际公约》,这意味着中国在法律上只受前者的约束。中国政府认为西方国家过于强调公民权利和政治权利,并希望自己被视为经济、社会和文化权利的倡导者,然而中国在三月份受到了负责监督该条约遵守情况的联合国委员会的严厉批评。

耶鲁大学访问学者、国际特赦组织前亚太地区主任尼古拉斯·贝奎林(Nicholas Bequelin)说:“人权体系的主要内容包括制定准则、采纳条约、提交报告,以及抽象地讨论改进措施。中国政府希望削弱和取消问责环节,避免特定国家被点名,避免特殊机制被制定。”

中国并不是唯一一个在联合国利用其权力影响辩论和保护盟友的国家。例如,美国也经常反对针对以色列的动议。此外,其他国家 — 如不结盟运动(由120个未正式结盟的国家组成)的成员国 — 过去也曾提出过合作优先于对抗的观点。但中国的策略却有所不同。

贝奎林说:“任何国家如果其人权记录受到批评,就会拒绝接受人权框架的合法性。不同的是,中国政府拥有外交和财政手段,可以说服许多国家跟随其路线,并在关键投票上与中国站在一起。”

外交和经济影响力

最鲜明的例子就是去年10月中国在人权理事会上成功阻止了一场关于新疆维吾尔族人待遇的辩论,联合国在一份报告中称中国政府的做法可能构成“反人类罪”。虽然投票结果非常接近(19票反对,17票赞成,11票弃权),但它开创了一个不好的先例,可能会让那些希望在未来与中国对抗的国家望而却步。

在2022年8月报告发布之前,中国政府已在外交上全力争取联合国人权高专办掩盖这份文件。路透社报道称,为寻求各国驻日内瓦的外交使团的支持,中国政府向他们发出了一封信函,意在敦促联合国前人权高专米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachelet)不要发布新疆人权问题报告。在投票之前,中国与新疆政府官员在日内瓦组织了一场两个小时的新闻发布会,对报告内容进行反驳。

作为十年前发起的“一带一路”倡议的一部分,中国政府在世界各地的基础设施项目上投入了巨资。专家们认为,该倡议对发展中国家来说是一个债务陷阱,使中国有能力影响发展中国家在联合国的投票。

与此同时,人权观察(Human Rights Watch)记录了中国外交官在联合国场所骚扰和恐吓活动人士和专家的事件。因博登指出:“这超出了正常外交的范畴。”

在联合国的关键投票中,中国往往得到威权政府的支持,但同时也得到许多发展中国家的支持。

“我认为,中国很会贯彻的一点是:始终坚持认为国际人权体系批评发展中国家的做法不具备合法性。中国还为那些成为批评对象的国家提供了保护伞,”贝奎林说。

西方价值观

在联合国,中国官员会避免公开说基于《世界人权宣言》的人权是西方的发明。但在国内,执政的中国共产党并不忌讳使用这种说法。

“中国政府认为,人权、民主等理念来自西方国家,而中国有自己独特的传统和文化,自由民主理念不适合中国,”滕彪说,他认为中国政府的这种观点“不合理”。

现实情况更为复杂。斯德哥尔摩大学人权教授汉斯·英瓦尔·罗斯(Hans Ingvar Roth)表示:“把《世界人权宣言》说成是一份西方文件是不公平的。”因博登指出:“《世界人权宣言》的五位主要起草人并非全都是白人男性,起草委员会的人员构成具备多样性。”事实上,起草委员会的副主席是一位名叫张彭春的中国外交官。

张彭春其人

张彭春(1892-1957),字仲述,天津人。中国近代教育家、外交家。是南开大学创办者张伯苓的胞弟。张彭春在哥伦比亚大学获得教育学博士学位,曾先后出任南开大学和清华大学教授。

据南开大学人权研究中心的介绍,“张彭春1916年首次提出创办南开大学的建议,被张伯苓称为‘南开大学的计划人’”。

张彭春在抗日战争爆发后,开始从事国民外交,代表民间组织或地方参与外交活动。1940年起,张彭春正式担任国民政府外交官。

据南开大学人权研究中心的记载:1946年,张彭春作为中国正式代表参加联合国大会第一届会议,被任命为联合国经济及社会理事会常任代表,提出了创立‘世界卫生组织’的建议案。1947年在联合国人权委员会第一次会议上当选人权委员会副主席,直接参与了《世界人权宣言》的起草。

张彭春和《世界人权宣言》

1947年2月,由埃莉诺•罗斯福、张彭春、查尔斯•马利克等人组成的小组开始起草《国际人权宪章》。1947年3月,起草委员会规模得以扩大。扩大后的起草委员会成员包括澳大利亚、中国、智利、法国、黎巴嫩、美国、联合王国和苏维埃社会主义共和国联盟等人权委员会成员国的代表。

中国人权研究会主办的专题网站”中国人权网“在评价张彭春作为《世界人权宣言》起草人的主要贡献时写到:

早在人权委员会第一届会议上,张彭春就强调:“中国的哲学思想和儒家学说,早已为欧洲哲人所倾服。19世纪的欧洲人民虽然走向狭隘之路,并以自我为中心,但经过此次世界大战之后,人类应以博大的眼光来看世界性的大问题。”因此他主张《世界人权宣言》应融合中国的儒家思想与学说。

张彭春以自己的渊博知识和超群智慧对《世界人权宣言》的起草做出了如下几个方面的杰出贡献:1、提出整体起草方案,首先为《宣言》准确定性;2、坚持中国传统文化,成功融入儒家思想;3、坚持人权的普遍性,解决有关人权来源的论争;4、主张简洁而易于把握的原则,使宣言具有严谨的结构;5、利用超凡智慧,创造性地打破僵局并化解矛盾;6、凭借渊博学识,主导着起草过程中的话语权;7、重视经社文权利,提出彼此宽容及和谐社会理念;8、从哲学高角度思考问题,向世界阐述了中国人权观。总之,张彭春对《世界人权宣言》的起草发挥了重要作用,做出了突出贡献,为西方学者尤其是美国学者所推崇。

罗斯说:“他的角色非常重要。这份文件的一些重要特点便源自他的思想。”罗斯专门写了一本书,介绍这位中国外交官对《世界人权宣言》所作贡献。据罗斯介绍,张彭春当时代表中华民国政府,在内战失败后迁往台湾。他在宣言中融入了中国古代哲学元素。罗斯说:“他希望根据不同的伦理传统来制定这份文件,”使其尽可能具有普遍性。

中国的替代性理念

贝奎林说:“我不认为中国政府有定义明确的替代性人权理念。中国政府可能更倾向于掏空现有人权理念的实质,而不是提出与之竞争的理念。”他还说:“实际的情况是,中国共产党认为人权与其一党专政的政治体制不相容。”

在人权理事会上,中国并不总是如此坦率地表达自己的意图。在2017年之前,中国从未主动提出过决议。此前因博登也解释过,提出决议是“塑造理念、准则和人权机制的主要途径之一”。从那时起至今,中国已经通过了多项此类动议。因博登说:“所有这些动议都包含削弱人权准则具体性、精确性和效力的理念。”其中包括“双赢”或“互利合作”等措辞,这些措辞直接取自中国共产党的战略方针。因博登说:“这就好比特朗普政府领导下的美国提出了‘让美国再次伟大’的联合国决议。”

这一转变反映了中国对自身实力的认知。过去三十年来,中国从一个处于美国阴影下的发展中国家一跃成为世界第二大经济体,并希望在经济影响力不断提升的同时拥有地缘政治影响力。

在前总统唐纳德·特朗普的领导下,美国退出人权理事会(2018年至2020年)造成的权力真空,习近平强硬的外交态度,以及由西方主导的、关注特定国家问题的动议不断出现,都推动了这一变化。

对权力的把控

尽管人权理事会的决定不具有法律约束力,但中国对人权理事会等论坛上的批评尤其敏感。专家认为,要重塑全球秩序和人权理念,中国政府需要在国内和联合国机构中获得合法性。

因博登说:“我认为,中国政府担心在联合国发生的事情或其他国家的看法会重新唤起国内民众对中国政府执政合法性的质疑。由于中国政府并非选举产生,因此民众无法对其进行问责,所以我认为中国政府对权力仍有一些担忧。”因博登还表示,2022年11月,至少10名维吾尔族人因疫情封控措施无法逃离火灾现场而死亡,这导致中国各地爆发“举白纸”抗议运动,这些事实提醒人们,在中国稳定的表面之下,不满情绪在悄然积聚。”

天安门抗议和屠杀事件的阴影可能仍然挥之不去。天安门事件后,中国经济增长率下降,企业纷纷撤出中国,中国政府在国际舞台上失去了影响力。因博登说:“在特定条件下,国际批评确实可以通过影响声誉或引发制裁来损害一个国家的国家利益。”

贝奎林说,在国际舞台上对中国人权记录的批评“为中国部分民众的[政治反抗]意愿提供了合法性。中国政府担心,现行人权准则在国内对广大民众很有吸引力。”

但可能还有另一个原因。贝奎林说:“就联合国系统本身和国际关系的处理方式而言,中国有着更大的野心。中国希望在联合国内外开创一个国际关系的新时代,推动联合国系统朝着更有利于专制政权的方向发展。”要取得成功,中国需要其他国家的支持。“如果中国背负着不好的名声,如果中国面临反人类罪指控,那么这就会阻碍中国实现长期野心,即重塑联合国系统,并广泛变革国际关系的组织形式。”

联合国关于新疆人权问题的报告发布一年多后,联合国机构内部是否会对其采取后续行动还未可知。在日前于日内瓦召开的人权理事会上,西方国家似乎还没有做好新一轮对抗的准备,迄今为止还没有提出新的动议来加大对中国的施压。与此同时,人权高专福尔克尔·蒂尔克(Volker Türk)冷静地指出:“要打消人们对新疆问题的疑虑,中国政府必须采取有力的整改措施。”

(译自英文:瑞士资讯中文部,编辑:Virginie Mangin)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。