瑞士職業高等教育面臨增長停滯

在學徒階段結束後取得資格證書(職業性高中畢業證書)以便繼續深造,這正是瑞士職業培訓體系的一個重要指標,但年輕人中走上這條道路的人數卻一直停滯不前。為什麼會這樣?

阅读本文简体字版本请 点击这里

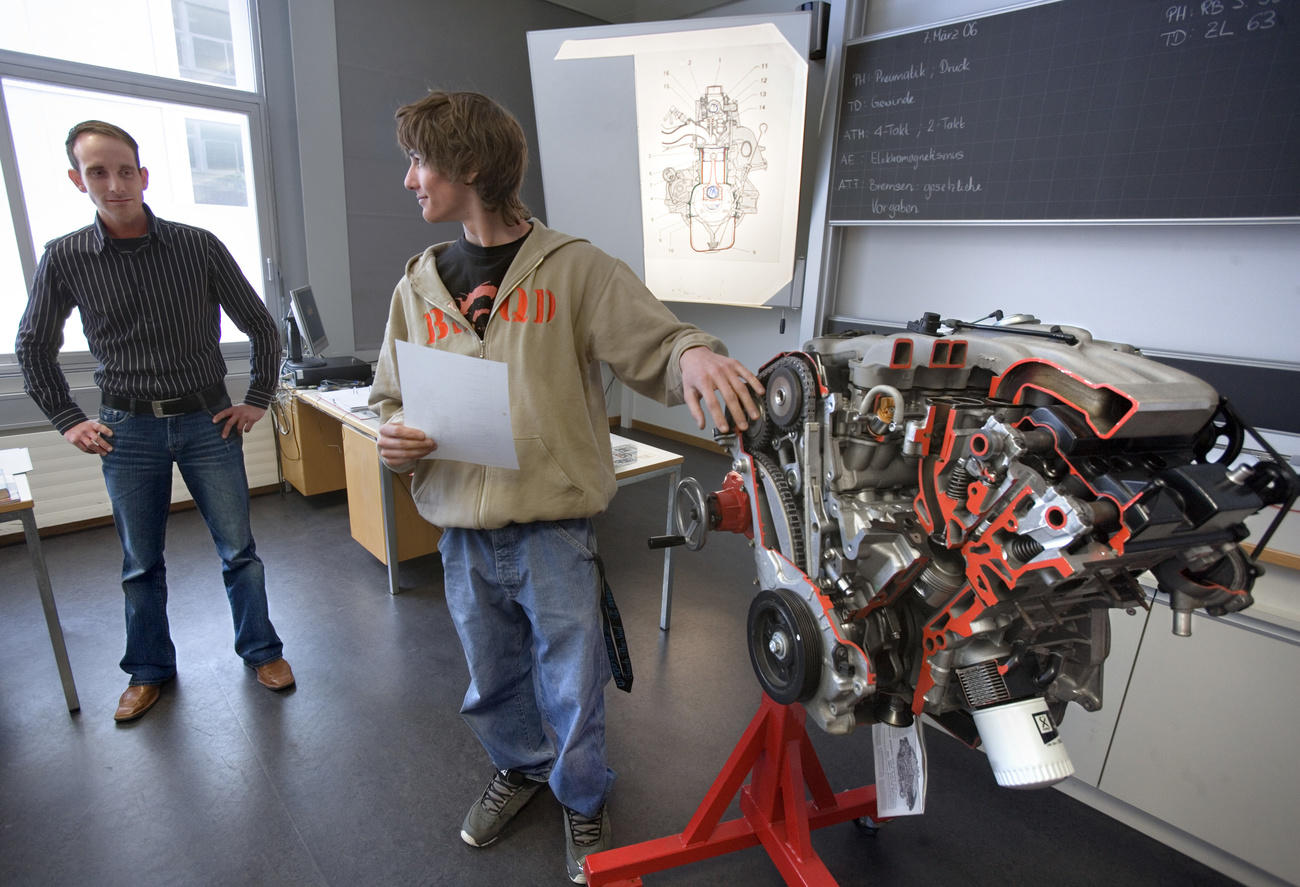

以前在瑞士,年輕人不是去當學徒,就是去讀大學。但20世紀90年代引入的職業性高中畢業證書,讓學徒工能夠去國內的幾所應用科技大學繼續深造,進而取得學士或碩士文憑。而此類大學的教學重心正是實際應用與工業需要。

此後各種國際調查(英)外部链接-以及國內專家(英)外部链接-都特別提到瑞士培訓體系的普及性,認為它是瑞士青年失業率低、國家具有競爭力與創新性的成功關鍵之一。

相关内容

全球独一无二的瑞士双轨制教育体系

大多數注重職業培訓的國家也都提供了某種繼續深造的途徑。 “但瑞士的這種證書制從中脫穎而出,這是因為瑞士體系不是一種窄小的殊途,而是寬廣的橋樑:三分之二的瑞士年輕人會選擇學徒途徑,而其中大約四分之一還能獲得職業性高中畢業證書,”瑞士聯邦職業教育培訓學院(SFIVET,多語)外部链接的約爾格·施韋里(Jürg Schweri,多語)外部链接教授解釋。

正因為有這種體系,一名電工可以去應用科技大學學習電氣工程專業。要進入學術性大學則需要參加額外的考試。

施韋里表示,設立這種靈活方式,就是要為現代經濟保證高素質的勞動力。

注重職業教育培訓也意味著瑞士只有25%的年輕人進入學術性大學,相比澳洲、美國等其他經合組織成員國,這一比例確實不高。

不見增長

但該教育培訓學院的一項最新調查發現,進修職業性高中畢業證書的人數停滯不前,過去八年裡才增長了7%。學徒中的13%左右會在職業培訓期間取得這個證書,大約10%之後會選擇一個一年制的專業課程(這種選擇正日益受到青睞,佔7%漲幅中的絕大部分)。各項數據顯示,逐漸減少的正是前一種模式,因為學徒工們難以兼顧培訓與學業。

“對學徒工來說,要安排好時間太難了,”施韋里指出。

按照瑞士的雙軌制學徒工體系(多語)外部链接,年輕人在學徒期間需要結合職業訓練與職業學校學習。而職業性高中畢業證書課程是在這兩者之外另加的,這就意味著想拿到學位的學徒工不但要非常有動力,還要能合理安排時間。

此外,一些企業還不喜歡他們的學徒缺勤太多。

他又補充說,在瑞士14、5歲的孩子就要做出未來的職業選擇,在這一過程中家長起到關鍵影響,但有些家長不太支持自己的孩子考這種文憑。

相关内容

职业选择-14岁孩子是否已做好准备?

持久力、挑戰性

在該學院不久前舉辦的在線會議上,一名選擇修職業性高中畢業證書的年輕牙科助理表示,關鍵是要“牢記自己的事業目標”,並在為證書努力的過程中找到工作與娛樂的平衡。

紙張處理企業Hunkeler(多語)外部链接的職業訓練主管奧斯卡·埃格利(Oskar Egli)指出,年輕人都需要也希望接受挑戰。這家公司全部的工藝專業學徒(參加高科技開發/生產)都在做學徒的同時攻讀這個證書。 “否則這些年輕人就去讀普通高中(即為綜合性大學培養學生的中學)好了,”他在會議上說道。

的確,攻讀這一證書的學徒學習的往往都是幾個學術要求更高的職業-四分之三的參加者都集中在八種職業,最常見的是電子工程師、實驗室工作人員,和設計工程師。

學徒期間兼修證書這種模式的成功率在三分之二左右,而學徒畢業後加修一年的模式成功率能達到五分之四。

調查還發現,拿到職業性高中畢業證書的學徒工裡有三分之二會繼續深造,其中大多數選擇的是進應用科技大學學習。三分之一則完全改變了自己的事業軌跡。

資格證書可有可無?

這是不是說明,即使沒有職業性高中畢業證書,瑞士職業培訓體系也已經為年輕人在勞動力市場上提供了足夠的前景?而且瑞士已有專為學徒工,不要求職業學位的高等教育課程,例如高等教育高級聯邦文憑(多語)外部链接,這種文憑涉及取得管理與更深度實踐技能。

在施韋里看來,這可能是造成修職業性高中畢業證書人數停滯不前的部分原因。

但這並不表明我們就不需要這種證書。 Hunkeler公司的一名學徒在在線會議上表示,學徒工作給了他“在公司裡的經驗”,但職業性高中畢業證書則確保他日後有可能進一所應用科技大學進修,這會給實踐添加更多理論知識。

“如果經濟不斷需求受過高等教育的工作者,那麼職業性高中畢業證書甚至將變得更加重要,”施韋里指出。

瑞士國內正在進行一場辯論,討論是否應該有更多的年輕人上高中,日後進入大學。但目前瑞士仍然保留自己“職業培訓優先”的教育方式。

施韋里說:“這意味著各類大學的生源必須通過職業性高中畢業證書這條道路來增加。”

與此同時,幾種措施可能推動年輕人對取得職業性高中畢業證書的興趣,例如把學徒期間與之後的工作量進行合理分配。 “我們還應該關注教學問題和對學生的支持,因為相當多的學徒工就讀這些課程後,卻無法堅持到最後,”施韋里補充道。

(譯自英語:小雷)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。