La mémoire visuelle, entre luxe et nécessité

La Suisse possède un patrimoine photographique énorme et la conservation de cet héritage culturel n’est pas parfaitement garantie à long terme. Le problème posé par le double archivage des collections, traditionnel et numérique, n’est pas tant une affaire technique que de volonté politique et de moyens.

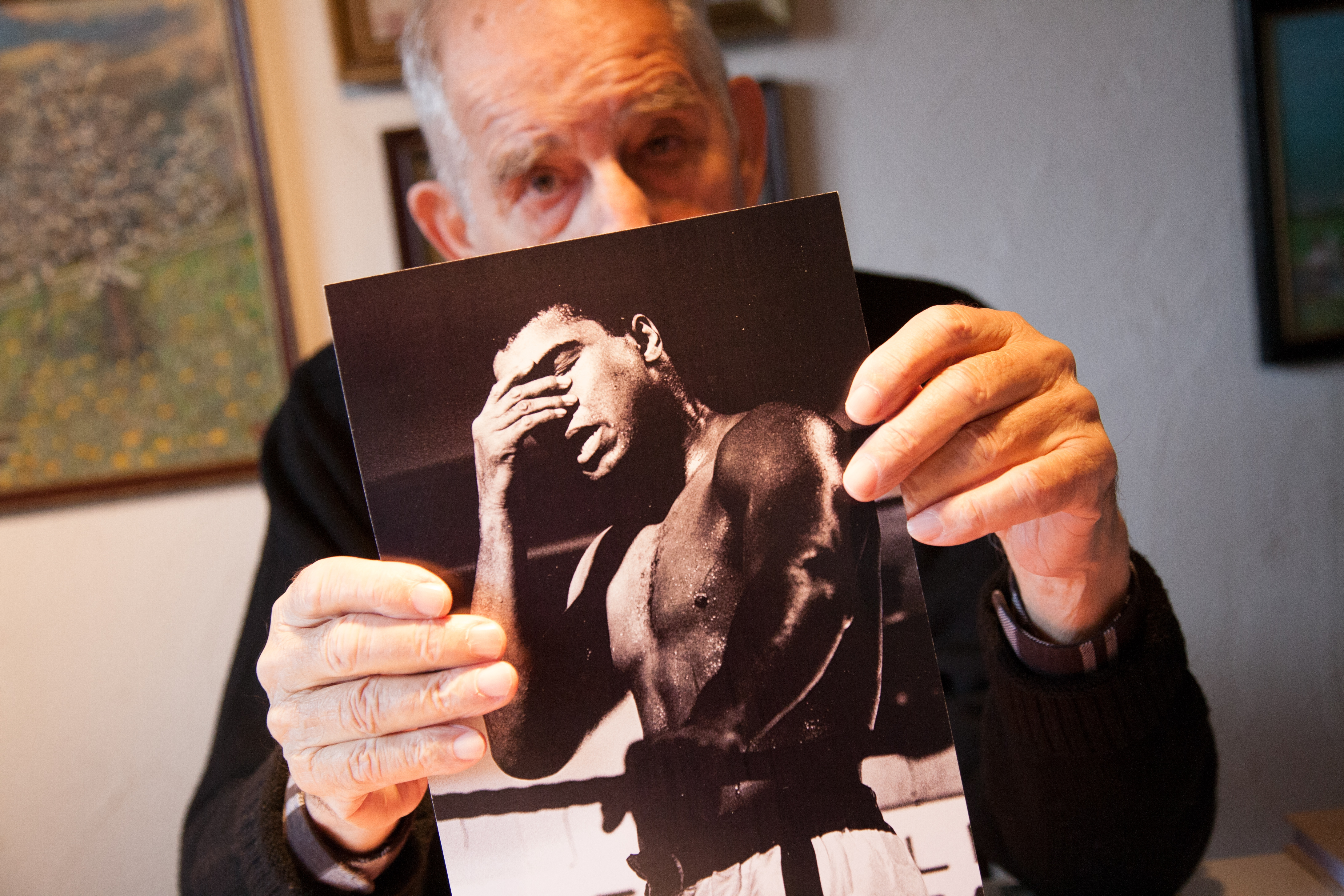

Une boîte de plaques de verre est posée à côté du scanner: «Ce sont des photos prises par mon grand-père, pasteur à Grindelwald il y a près d’une centaine d’années», explique Christoph Balsiger, membre de la rédaction photo de swissinfo.ch. «Il y a des portraits, des fleurs, des paysages, des montagnes… ici, je reconnais l’Eiger, mais le reste… aucune idée: il n’y a presque jamais d’indication. Heureusement, il a marqué le bon côté», dit-il en rangeant soigneusement la plaque et en sortant la suivante. Un trésor? Rien n’est moins sûr.

La valeur des témoignages d’amateurs est «quasi-nulle, parce que ce sont plus ou moins toujours les mêmes thèmes: des portraits ou des paysages non identifiés», relève Martin Gasser, conservateur de la Fondation suisse pour la photographie à Winterthour. Beaucoup de Suisses ont pu s’offrir un appareil de photo dès les débuts du 8e art, dont la démocratisation en a fait ensuite un produit industriel de masse et un langage universel.

A cela s’ajoute la production des professionnels, notamment dans la presse. La richesse des titres a diminué ces dernières années, mais la Suisse compte un nombre record de publications. Entre 1930 et les années 90, le groupe Ringier a accumulé à lui seul 7 millions d’archives photo.

Cet immense patrimoine visuel est réparti entre les bibliothèques, les musées et… les greniers familiaux. La pérennité de la photo amateur n’est pas garantie, ni même celle de la professionnelle.

Garder ou jeter: tout un art

«Des privés nous proposent souvent leurs archives. En général, nous les refusons, mais nous donnons des conseils pour décider ce qu’il faut garder, jeter ou… vendre au marché aux puces, poursuit Martin Gasser. Nous gardons des sujets intéressants (par exemple les clichés spécialisés et rares d’un ingénieur pendant la Première Guerre mondiale), mais rarement tout un fonds.»

Martin Gasser ajoute qu’il faut déjà faire des «choix douloureux» parmi les professionnels. «Notre mission est la conservation du matériel analogique du XIXe à la fin du XXe. Nous essayons de garder les sujets et les photographes les plus importants, mais aussi ce qui est significatif au niveau national, toutes régions confondues.»

La Fondation compte plus d’un million de plaques, négatifs, diapositives, tirages, etc., entreposés sous climatisation pour ralentir les dégâts du temps et des produits chimiques. Son directeur précise que «l’Office fédéral de la culture a considérablement renforcé son soutien depuis dix ans, mais c’est une goutte d’eau» par rapport aux besoins.

Institut de recherche de l’Université de Bâle spécialisé dans les sciences humaines (humanités) numériques, le Digital Humanities Lab travaille sur l’archivage à long terme de tous les documents, photos, textes, multimédia, travaux scientifiques.

L’institution développe notamment un processus de copiage automatique et en masse de données en vue d’un archivage illimité et perpétuel. «La technique, les disque durs, ça ne coûte rien. Ce qui est cher, c’est le travail de numérisation, qui doit être bien fait, explique Lukas Rosenthaler, responsable de cette recherche commanditée par l’Académie suisse des sciences. Nous travaillons à une migration automatique et perpétuelle.»

Le système fonctionne au niveau expérimental et le chercheur espère que «ce sera opérationnel d’ici cinq ans». Idéalement, cela permettrait de faire baisser le prix du Teraoctet (500’000 photos) , qui se situe actuellement entre 500 et 3000 francs par an (tout inclus, processus, sécurité, etc.) à une fourchette de 50 à 250 francs en version automatisée. «Mais ce ne sont que des estimations», précise Lukas Rosenthaler.

Le numérique: «un autre métier»

Parallèlement, une sélection plus stricte encore est opérée pour numériser une partie du matériel analogique, mais, pour Martin Gasser, ce n’est pas une priorité. «Il faut d’abord conserver ces objets, dont 90% ne représentent plus un grand intérêt aujourd’hui. Et demain? La difficulté, c’est de choisir ce qu’il faut garder.» Le problème, c’est donc l’argent, car le coût de l’archivage est double: scanner le matériel sur des serveurs numériques ne signifie pas qu’il ne faut pas conserver les originaux.

Avec l’archivage numérique, on entre dans le domaine de l’informatique. Le travail de scannage se fait en parallèle sur deux supports, par sécurité. Mais, en raison du développement permanent des standards et des systèmes, les données doivent être régulièrement migrées (environ tous les cinq ans) sur de nouveaux serveurs. Jugeant que c’est «un autre métier», la Fondation suisse de la photographie a confié (moyennant paiement) le traitement de ses catalogues numériques à la Bibliothèque de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), qui les intégrera à son portail E-Pics.

«Les problèmes informatiques peuvent être résolus, mais les photos ont spécifiquement besoin d’être accompagnées de métadonnées pour être classées et ensuite retrouvées», précise Nicole Graf, responsable des archives photographiques de l’EPFZ.

En effet, même si la technologie et les équipements étaient gratuits, l’archivage demeurerait aussi cher que celui du matériel analogique. «Les informaticiens disent que le prix annuel du teraoctet (500’000 clichés) diminue de plus en plus, relève Martin Gasser. Mais toute la difficulté, c’est d’identifier les photos et de les mettre en contexte pour le long terme, sinon, comme pour les photos de familles, on ne saura plus ce que cela représente. Ce travail doit être fait par des spécialistes.»

Plus

Les archives photos de Ringier, un trésor!

Stratégies éparpillées

Au niveau d’un pays, que fait-on de ces milliers de fichiers et de collections? Christophe Brandt, directeur de l’Institut pour la restauration de la photographie de Neuchâtel, déplore qu’il n’existe pas vraiment de système d’archivage analogique: «le grand défi des prochaines années sera de retourner sur un film, ce qui donnerait une garantie de relecture Sans grands moyens technologiqueS: on pourra toujours relire un film avec une source de lumière ou une loupe.»

Donc, il faut continuer de scanner les négatifs pour les archiver. «Comme tout le monde, la Suisse va aller sur des serveurs de longue durée, poursuit Christophe Brandt, qui est aussi membre de Memoriav, le réseau national pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’encouragement de la culture au 1er janvier 2012, l’Office fédéral de la culture soutient la Fondation suisse pour la photographie à Winterthur sur le plan de l’archivage photographique, à laquelle il accorde sur mandat de prestations un montant annuel de 1,25 million de francs.

La Confédération s’engage aussi dans ce qu’elle appelle la «mémopolitique» (qui ne concerne pas uniquement la photo mais tout le patrimoine audiovisuel suisse: photos, enregistrements sonores, films et vidéo). Soutien qui se traduit par le financement de l’association Memoriav, fondée en 1995 par la Bibliothèque nationale , les Archives fédérales, la Phonothèque nationale, la Cinémathèque suisse, la Société suisse de radiotélévision SRG SSR, l’Office fédéral de la communication et (depuis 1998) l’Institut suisse pour la conservation de la photographie.

Sur son site www.memobase.ch, Memoriav a référencé quelque 80’000 documents audiovisuels de 13 institutions de mémoire suisse.

Memoriav dispose d’un budget annuel d’environ 3,5 millions de francs, dont 3,1 millions à la charge de la Confédération, le reste provenant de la SRG SSR et des cotisations de ses membres. Sur cette somme, 600’000 francs sont consacrés à la photo.

Des archives photos sont également gérées par les bibliothèques, archives et musées de la Confédération ainsi que des cantons.

(Sources: Office fédéral de la culture et Memoriav)

«Mais chacun bricole dans son coin (l’EPFZ, les Archives fédérales, Memoriav, la Fondation pour la photo, le Musée de l’Elysée, notre institut). Il n’y a pas de système central, mais quelques prestataires indépendants. Tout le monde est conscient que les stratégies sont éparpillées, mais tout le monde acceptera-t-il une base unique? Et quelle base choisir?», interroge Christophe Brandt.

Le casse-tête de la photo de presse

Edzard Schade, spécialiste en archivage multimédia, estime que le problème n’est pas tant technique que politique. «La Confédération devrait faire preuve de plus de responsabilité en encourageant une véritable politique nationale. Il y aurait suffisamment de sources de financement, après tout, on consacre beaucoup d’argent (aussi privé) à la société de l’information. Mais il faut faire vite, car le problème s’aggrave», déclare cet enseignant à la Haute école des sciences appliquées de Coire.

Fondamentalement, Nicole Graf ne s’inquiète pas pour la pérennité de la photo d’auteur, mais estime que «tout est à faire en ce qui concerne les immenses archives de presse qui sont autant de témoignages précieux de l’histoire et de la vie quotidienne de la Suisse».

Et la responsable des archives photo de l’EPFZ mentionne l’énorme fonds du groupe Ringier, qui a été confié aux Archives du canton d’Argovie. «Un groupe de travail (dont je fais partie) a bien été créé, mais ces documents risquent d’être perdus car la Confédération ne les a pas encore identifiés comme étant un bien culturel en soi et, donc méritant un soutien.»

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.