La Suisse organise la chasse aux prions

Depuis deux ans, la Suisse connaît une montée inquiétante des formes classiques de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).

Après la Grande-Bretagne, les autorités sanitaires helvétiques se lancent dans une vaste étude sur les prions, vecteurs de la maladie.

L’année dernière, en Suisse, 19 personnes sont mortes des trois formes classiques de la MCJ. Les chiffres sont en augmentation. Et loin d’être négligeables.

En effet, depuis 1987 – c’est-à-dire depuis qu’elle surveille la maladie -, la Suisse n’avait jamais recensé plus de 11 cas par année, la moyenne se situant entre 7 et 8 cas.

Et rien n’indique une inversion de tendance à court terme. Lundi, en effet, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé un nouveau décès. Ce qui porte à quatorze le nombre de victimes de la MCJ depuis le début de l’année 2002.

Pas encore de nouvelle forme

Bizarrement, alors que la Suisse enregistre ces augmentations de cas des formes classiques de Creutzfeldt-Jakob, elle est toujours épargnée par la variante récemment apparue en France et en Grande-Bretagne.

Désignée par le sigle vMCJ, cette nouvelle forme de la maladie frappe des sujets plutôt jeunes. Sur les cas recensés jusqu’ici, les victimes ont en moyenne 28 ans. Alors que les formes classiques tuent le plus souvent des personnes de plus de 65 ans.

Plus inquiétant, il est à peu près définitivement établi que la vMCJ peut s’attraper en mangeant la viande d’un animal atteint de l’ESB (maladie de la vache folle) ou de la tremblante du mouton.

Par contre, pour les formes classiques de la MCJ, ce lien de cause à effet n’a encore jamais pu être démontré.

La protéine qui tue

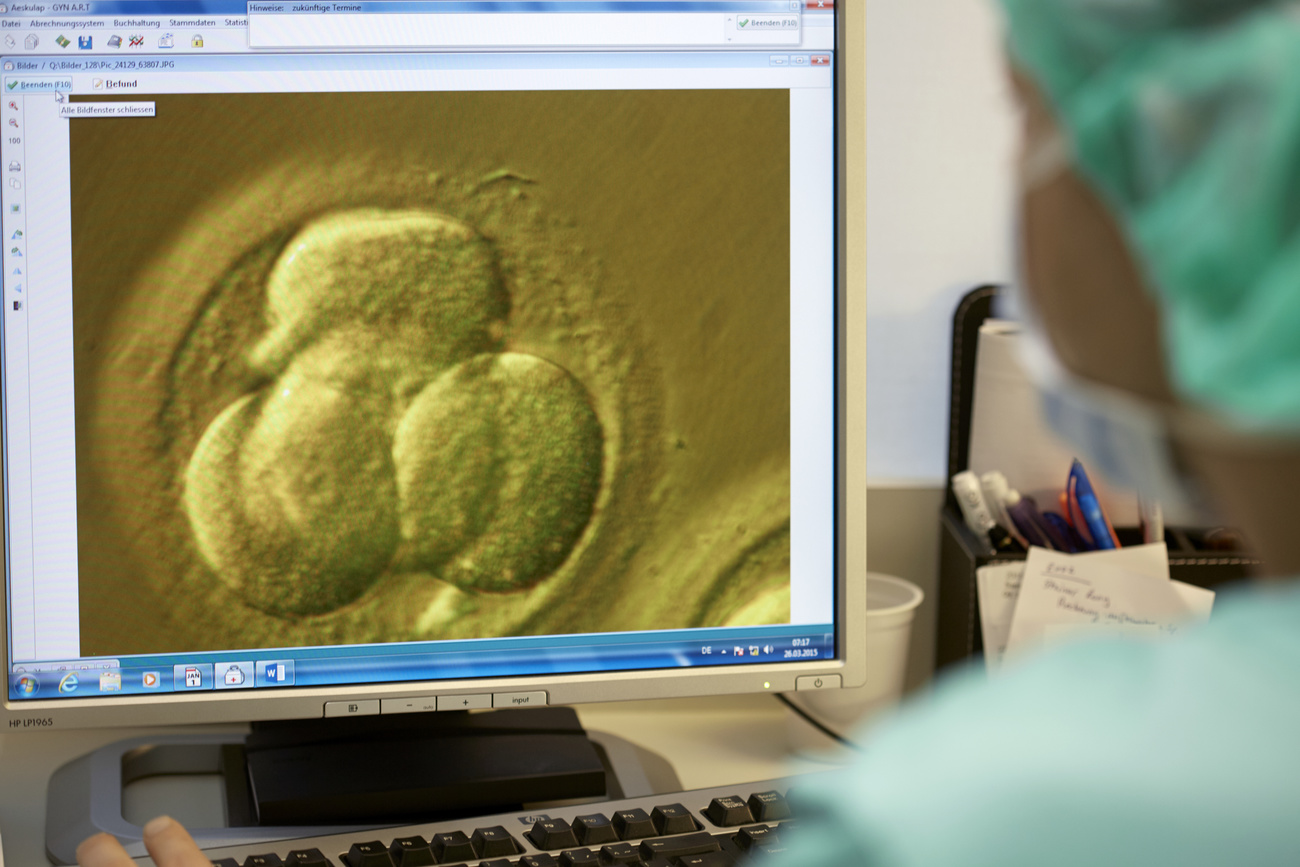

Une chose est sûre: le prion constitue le point commun de toutes ces maladies, qu’elles soient humaines ou animales.

Cette petite protéine est capable de rester dans le corps pendant des années, voire des décennies, avant de déclencher l’une ou l’autre de ces maladies du cerveau, contre lesquelles la médecine reste totalement désarmée.

«Nous pourrions nous trouver à l’aube d’une crise sanitaire majeure», avertit Adriano Aguzzi, chercheur à l’Institut de neuropathologie de l’Hôpital universitaire de Zurich.

Vu leur temps d’incubation très long, rien n’exclut en effet que ces maladies se trouvent déjà en germe chez des centaines, voire des milliers de futures victimes.

Vaste enquête nationale

Pour en avoir le cœur net, l’Institut zurichois de neuropathologie a décidé d’entreprendre une vaste enquête. Elle devrait s’étendre sur les cinq prochaines années.

Son but, c’est de collecter quelque 15’000 échantillons de tissu cellulaire sur autant de patients afin d’établir une extrapolation statistique du nombre de personnes porteuses du prion en Suisse.

«Nous sommes très attentifs aux conséquences éthiques d’une telle enquête», précise Adriano Aguzzi. Dans les faits, tout a été entrepris pour garantir la sécurité et la protection de la sphère privée.

Ainsi, les échantillons ne seront prélevés qu’avec le consentement du patient. Les tissus seront désignés par un simple numéro. Et les chercheurs n’auront accès qu’aux informations cliniques nécessaires.

Mais l’identité des donneurs sera quand même conservée par l’Académie suisse des sciences médicales. De cette manière, les patients qui veulent connaître le diagnostic pourront le demander – ou décider de ne pas le faire.

Et lorsqu’un donneur choisira d’être informé, il est prévu un sérieux soutien psychologique. Un appui Indispensable lorsque l’on sait que le diagnostic peut parfaitement équivaloir à un arrêt de mort.

Incertitudes statistiques

Cette vaste enquête n’en est qu’à ses débuts. S’agissant d’une première continentale, les pays voisins de la Suisse se montrent très intéressés. Mais il faudra attendre cinq ans avant d’obtenir des résultats.

En Grande-Bretagne – où un travail similaire a été entrepris dès les années quatre-vingt-dix -, les chercheurs ont trouvé un patient porteur de prions après 8500 prélèvements seulement.

Une mauvaise surprise. D’autant que, jusqu’alors, on admettait généralement que la MCJ frappait une personne sur un million.

Quoi qu’il en soit, cette information n’affole pas Adriano Aguzzi. Qui ne veut pas «exagérer l’importance de ces chiffres».

En effet, il faudra un nombre bien plus élevé de prélèvements pour pouvoir arriver à un résultat statistiquement valable.

swissinfo/Marc-André Miserez

En 2001, en Suisse, 19 personnes sont mortes de la MCJ

La maladie a déjà tué 14 personnes cette année

Dans les pays voisins, le nombre de cas est resté stable

Personne ne peut expliquer ces différences

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.