瑞士职业高等教育面临增长停滞

在学徒阶段结束后取得资格证书(职业性高中毕业证书)以便继续深造,这正是瑞士职业培训体系的一个重要特征,但年轻人中走上这条道路的人数却一直停滞不前。为什么会这样?

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

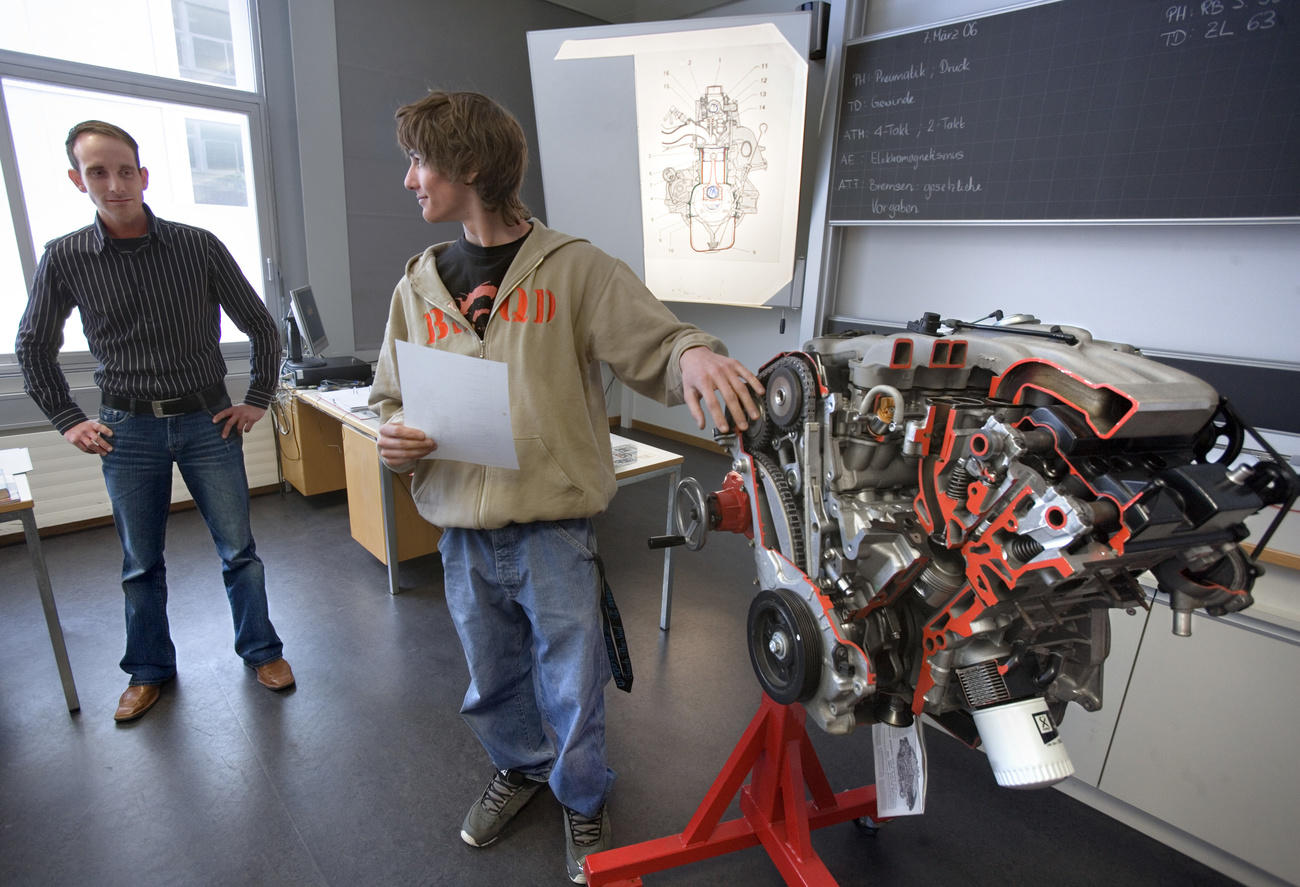

以前在瑞士,年轻人要么去当学徒,要么去读大学。但20世纪90年代引入的职业性高中毕业证书,让学徒工能够去国内的几所应用科技大学继续深造,进而取得学士或硕士文凭。而此类大学的教学重心正是实际应用与工业需要。

此后各种国际调研(英)外部链接-以及国内专家(英)外部链接-都特别提到瑞士培训体系的这种渗透性,认为它是瑞士青年失业率低、国家具有竞争力与创新性的成功关键之一。

相关内容

全球独一无二的瑞士双轨制教育体系

大多数注重职业培训的国家也都提供了某种继续深造的途径。“但瑞士的这种证书设置从中脱颖而出,这是因为瑞士体系不是一种窄小的殊途,而是宽广的桥梁:三分之二的瑞士年轻人会选择学徒途径,而其中大约四分之一还能获得职业性高中毕业证书,”瑞士联邦职业教育培训学院(SFIVET,多语)外部链接的约尔格·施韦里(Jürg Schweri,多语)外部链接教授解释。

正因为有这种体系,一名电工可以去应用科技大学学习电气工程专业,此类大学的学生大多都是获得资质的学徒工。(要进入学术性大学则需要参加额外的考试。)

施韦里表示,设立这种灵活方式,就是要为现代经济保证高素质的劳动力。

注重职业教育培训也意味着瑞士只有25%的年轻人进入学术性大学,相比澳大利亚、美国等其他经合组织成员国,这一比例确实不高。

不见增长

但该教育培训学院的一项最新调研发现,进修职业性高中毕业证书的人数停滞不前,过去八年里才增长了7%。学徒中的13%左右会在职业培训期间取得这个证书,大约10%之后会选择一个一年制的专业课程(这种选择正日益受到青睐,占7%涨幅中的绝大部分)。各项数据显示,逐渐减少的正是前一种模式,因为学徒工们难以兼顾培训与学业。

“对学徒工来说,要安排好时间太难了,”施韦里指出。

按照瑞士的双轨制学徒工体系(多语)外部链接,年轻人在学徒期间需要结合岗位培训与职业学校学习。而职业性高中毕业证书课程是在这两者之外另加的,这就意味着想拿到学位的学徒工不但要非常有动力,还要能合理安排时间。

此外,一些企业还不喜欢他们的学徒缺勤太多。

他又补充说,在瑞士14、5岁的孩子就要做出未来的职业选择,在这一过程中家长起到关键影响,但有些家长不太支持自己的孩子考这种文凭。

相关内容

职业选择-14岁孩子是否已做好准备?

持久力、挑战性

在该学院不久前举办的在线会议上,一名选择修职业性高中毕业证书的年轻牙科助理表示,关键是要“牢记自己的事业目标”,并在为证书努力的过程中找到工作与娱乐的平衡。

纸张处理企业Hunkeler(多语)外部链接的职业培训主管奥斯卡·埃格利(Oskar Egli)指出,年轻人都需要也希望接受挑战。这家公司全部的工艺专业学徒(参加高科技开发/生产)都在做学徒的同时攻读这个证书。“否则这些年轻人就去读文理中学(即为综合性大学培养学生的中学)好了,”他在会议上说道。

的确,攻读这一证书的学徒学习的往往都是几个学术要求更高的职业-四分之三的参加者都集中在八种职业,最常见的是电子工程师、实验室工作人员,和设计工程师。

学徒期间兼修证书这种模式的成功率在三分之二左右,而学徒毕业后加修一年的模式成功率能达到五分之四。

调研还发现,拿到职业性高中毕业证书的学徒工里有三分之二会继续深造,其中大多数选择的是进应用科技大学学习。三分之一则完全改变了自己的事业轨迹。

资格证书可有可无?

这是不是说明,即使没有职业性高中毕业证书,瑞士职业培训体系也已经为年轻人在劳动力市场上提供了足够的前景?而且瑞士已有面向学徒工,不要求职业学位的高等教育课程,例如高等教育高级联邦文凭(多语)外部链接,这种文凭涉及取得管理与更深度实践技能。

在施韦里看来,这可能是造成修职业性高中毕业证书人数停滞不前的部分原因。

但这并不表明我们就不需要这种证书。Hunkeler公司的一名学徒在在线会议上表示,学徒工作给了他“在公司里的经验”,但职业性高中毕业证书则确保他日后有可能进一所应用科技大学进修,这会给实践添加更多理论知识。

“如果经济不断需求受过高等教育的工作者,那么职业性高中毕业证书甚至将变得更加重要,”施韦里指出。

瑞士国内正在进行一场辩论,讨论是否应该有更多的年轻人上高中,日后进入大学。但目前瑞士仍然保留自己“职业培训优先”的教育方式。

施韦里说:“这意味着各类大学的生源必须通过职业性高中毕业证书这条道路来增加。”

与此同时,几种措施可能推动年轻人对取得职业性高中毕业证书的兴趣,例如把学徒期间与之后的工作量进行合理分配。“我们还应该关注教学问题和对学生的支持,因为相当多的学徒工就读这些课程后,却无法坚持到最后,”施韦里补充道。

(译自英语:小雷)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。