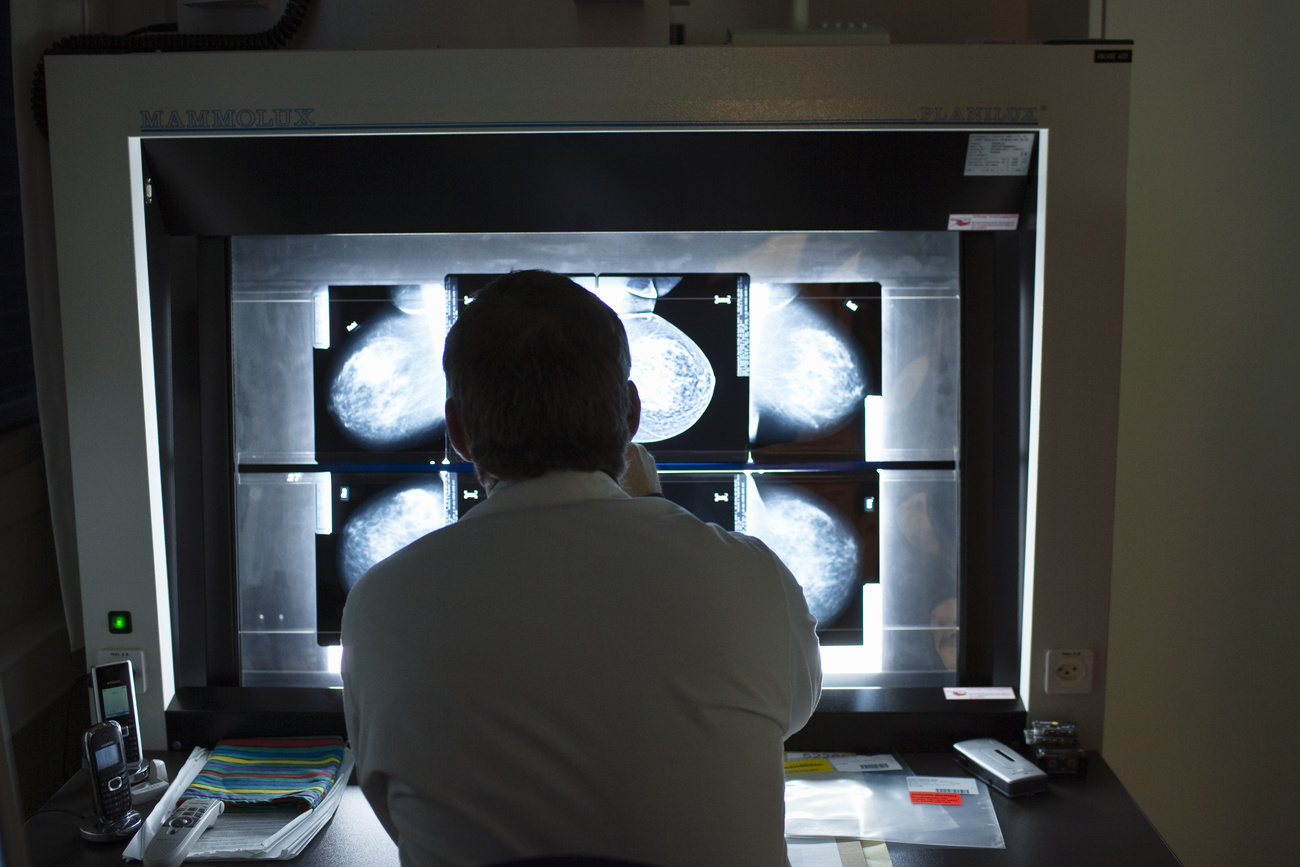

50歲以下癌症發生率攀升,醫療體系難跟上

全球青少年及50歲以下成年人的癌症發生率持續上升,但包括瑞士在內的許多國家仍難以有效應對由此引發的挑戰:從生育能力保護到金融服務獲取困難,問題層出不窮。

相关内容

電子報:瑞士媒體裡的中國

阅读本文简体字版本请 点击这里

薩曼莎·韋斯(Samantha Weiss)是一名受過專業訓練的護士。2021年,她在35歲時被診斷出罹患侵襲性血液癌–淋巴瘤。這個消息猶如晴天霹靂。「我的世界開始崩塌,」她坦言,「前一秒我還正值人生巔峰,擁有理想工作、事業有成,剛和丈夫買下新房;下一秒,所有心血都岌岌可危。」

儘管仍屬罕見,此類病例正日益增加。數據顯示,全球14至49歲族群的癌症發生率持續上升,而許多老年族群的發生率則維持穩定甚至略有下降。在瑞士,在過去50年裡,大腸直腸癌和甲狀腺癌在15至49歲族群的發生率顯著上升。

對二、三十歲的年輕人來說,癌症確診常發生在人生關鍵節點–剛完成學業、步入職場或建立家庭。「這完全打亂了他們的人生軌跡,」瑞士癌症支持協會(CASS)顧問克里斯蒂娜·格里維亞(Christina Grivea)表示。她長期為年輕癌症患者提供心理輔導。「衝擊巨大,與同齡人的隔閡也很深。當他們看著朋友盡情歡笑時,自己卻不得不直面生命的根本問題。」

對於任何年齡層的人來說,癌症都具有毀滅性,但對相對年輕的患者而言,他們要面對的生理、心理和社會壓力與年長患者截然不同。

格里維亞也表示,治療帶來的副作用往往更難承受:掉髮、體重下降、手術疤痕等身體創傷,都會嚴重影響身體形象。而這年紀的人,恰恰正處於探索自我、建立身分認同的階段。

50歲以下確診的癌症通常被稱為「早發性癌症」。這是因為從統計學角度來看,癌症主要影響年長族群,大多數確診病例都發生在50歲以後。

根據不同的研究或醫療體系,早發性癌症的認定起點不一,有的從18歲算起,有的涵蓋15歲(有時14歲)至49歲的青少年群體。

「青少年與年輕成人」(AYA)這個名詞有時會與「早發」一詞相互替換使用,但二者定義存在差異,前者的年齡範圍是15至39歲或18至39歲。

研究表明,與兒時癌症並長期存活者相比,青少年與年輕成人更容易出現創傷後壓力症候群、焦慮、憂鬱和疲勞等症狀,而傳統醫療模式往往難以滿足其需求。瑞士伯爾尼公民意向研究機構(gfs.bern)受跨國藥企默沙東(MSD)瑞士分公司委託開展的調查顯示,該國針對這一群體的支持服務十分零散且資源有限。

除心理困擾外,他們還面臨多重現實挑戰:重返職場困難,在申請補充醫療保險、抵押貸款及信貸時遭遇歧視–瑞士亦不例外。

隨時間演化的疾病

癌症在某種意義上是隨時間演化的疾病:隨著年齡增長,患病風險顯著上升,因為有害突變在單一細胞中累積通常需要數十年,而該細胞發展成侵襲性腫瘤則需要更長時間。

根據瑞士聯邦統計局最新數據,2017年至2021年間,瑞士每年約有46’700例新確診癌症病例,其中近九成發生在50歲及以上的成年人身上。因此,18至49歲人群確診的癌症被稱為「早發性癌症」,畢竟在這一年齡段,大多數癌症類型從統計角度看仍屬罕見。

格里維亞負責瑞士癌症支持協會45歲以下患者的支持小組。她表示:「我們決定今年夏天成立一個專門小組,因為過去兩年年輕患者的數量實在太多了。」她指出,目前尚無法確定這究竟反映了病例數的真實增長,還是因為機構的覆蓋範圍擴大。但從數據來看,50歲前罹患癌症的現像在全球確實越來越普遍。

2023年發表於《英國醫學雜誌·腫瘤學》(BMJ Oncology)的研究顯示,1990年至2019年間,全球50歲以下成人的癌症確診率上升了79%,死亡率增加了28%。其中,增幅最顯著的是波斯灣地區,阿聯酋和卡達等國的發病率飆升十倍,儘管這在一定程度上與篩檢普及率提升和檢測技術進步有關。不過,北美、大洋洲和西歐地區仍是全球發病率最高的地區。

病例數預計將持續攀升:《英國醫學雜誌》研究預測,2019至2030年間全球早發性癌症病例將成長30%。

瑞士的情況則更為複雜。自1990年代以來,18至49歲族群的整體癌症發生率基本保持穩定,30多歲女性略有上升,男性則略有下降。但某些癌症,尤其是大腸癌、甲狀腺癌和乳癌,在50歲以下成年人的發生率持續攀升。

研究人員尚未能明確早發性癌症發生率上升的原因。由於缺乏清晰的病因機制來指導有針對性的預防策略,一些專家開始把目光投向篩檢領域。

醫生和研究人員尚未找到早發性癌症增加的確切原因,但認為這是生活方式、環境因素和生物因素交織而成的複雜現象。

他們已識別出一系列風險因素——包括飲酒、吸煙、缺乏運動、以及低纖維、紅肉/加工肉為主的飲食結構——這些不良習生活慣近幾十年來日益普遍,或許能解釋為何1950年後出生人群的癌症發病率增長更快。

然而統計分析表明,這些風險因素無法完全解釋癌症發生率的上升。部分科學家正研究早發性癌症與晚發性癌症在基因或分子特徵上的差異,另有研究聚焦於特定癌症與人體微生物平衡失衡(尤其是腸道微生物)之間的關聯。已有研究證實,懷孕期間接觸某些化學物質(如合成激素DES)會增加晚年患癌症風險;部分科學家推測,類似但尚未被識別的物質可能導致了過去十年癌症發病率的上升。

研究人員指出,要理解這一趨勢需要時間,更需要數據支撐:必須進行持續數十年的長期研究,才能揭示隨時間推移形成的顯著規律。但這類研究成本高且實施困難,需要多國協作配合。

支持體系缺乏協同,醫療服務涵蓋不均

在臨床領域,國際公認的最佳實踐日益強調設立專門的「青少年及年輕成人」醫療團隊:這類團隊通常由腫瘤科或跨學科醫療團隊組成,銜接兒科與成人醫療體系,匯聚腫瘤科醫生、心理科醫生、生殖科醫生和社工等各個方面的力量,共同為患者提供綜合照護。

美國、加拿大和澳洲等國已建立起較為完善、協調統一的「青少年及年輕成人」醫療體系。在歐洲,歐洲醫學腫瘤學會與歐洲兒科腫瘤學會於2015年共同成立了「青少年及年輕成人」醫療工作組,並在2021年發布立場文件,明確了「青少年及年輕成人」醫療中心的最低標準,同時指出歐洲各國該年齡層患者的醫療服務取得有顯著差異。

瑞士目前尚未建立針對青少年及年輕成人族群的正式項目,也沒有設立專門的病房。不過,部分醫院已開始試驗探索,由跨專業團隊為年輕患者提供更有針對性的支持與治療。

國際癌症臨床試驗和治療方案主要針對兒童或老年患者,而青少年與年輕成人族群往往被忽視,無法獲得個人化治療方案。

「我得的這種癌症,通常出現在兒童、青少年,或60歲以上的人身上,」患者魏斯解釋說,「像我這個年齡段的病例,臨床經驗其實非常有限。於是他們用治療青少年的方案來治療我,用藥劑量非常高。有時我甚至覺得,他們是在測試我的身體承受極限。」

瑞士的許多病患支持計畫屬於草根性質,由地方主導,尚未納入全國統一規劃。專家指出,雖然不乏優秀理念與服務,但整體仍零散、缺乏協同。瑞士癌症聯盟巴塞爾分會的青少年與年輕成人醫療項目協調員米里亞姆·多貝利(Miriam Döbeli)說:「從技術層面講,雖然我們的項目設在巴塞爾,但任何人都可以參加。真正的挑戰在於讓患者知道我們的存在。」

相关内容

瑞士的癌症治疗费用为何远超他国?

為解決缺乏協同的問題,「青少年及年輕成人」癌症支持平台於2021年上線,旨在整合針對年輕癌症患者的資源與服務。參與該計畫的多貝利表示:「這是個剛起步的組織,但我們希望它能逐步發展成核心聯絡點,讓年輕患者知道有處可求助。」

資料缺失是另一大難題。儘管瑞士擁有詳盡的兒童癌症和老年癌症數據,卻缺乏專門追蹤早發性癌症的國家登記系統。專家指出,由於缺乏系統性資料收集,很難識別發病規律或制定針對性的政策。例如生育能力保護便是該年齡層患者普遍關切的問題。伯恩大學醫院近期研究發現,近400名青少年及年輕成人患者中僅58%接受了生育諮詢。然而多數病歷未說明其餘患者拒絕或缺席諮詢的原因,無法判斷他們是主動放棄、不知道有這項服務,還是未被充分告知。

高期待

儘管二、三十歲族群的癌症發生率持續上升,但如今存活下來的患者也越來越多,並開始踏上漫長的康復之路。 「他們活下來了,但生活再也回不到從前,」格里維亞說。她本身也是癌症倖存者,三十歲出頭時確診罹患癌症。

由於年齡較輕,社會對他們重返職場和恢復正常生活的期望值更高,但治療帶來的長期副作用,例如疲倦、認知障礙和心臟問題,往往會加劇心理創傷,使重返職場變得困難重重。「一方面,這種高期望具有積極意義:人們受到鼓勵和支持重返工作崗位,重新掌控被迫中斷的正常生活,」多貝利指出,「但另一方面,這也是沉重的壓力,這些壓力來自同事、社會,以及那個更關注『重新融入』而不是『長期康復』的體系。」

2022年接受幹細胞移植並已進入緩解期的魏斯親身體會過這種壓力。「治療結束後,大家都期望我能馬上回去上班,但我根本無法集中註意力。直到現在,我的專注力仍不如從前,」她說,「人們看到我,以為我已經康復,可事實上我尚未完全恢復,我仍在努力撐著前行。」

在瑞士,僱員通常享有病假保險,根據保險條款不同,該保險可提供長達兩年的收入補償。若保險期間屆滿時員工尚未康復到可重返工作崗位的程度,他們就可能面臨失業風險,魏斯便遇到了這種情況。

格里維亞也指出,癌症倖存者的心理創傷同樣需要關注。「當癌症進入緩解期後,同事和朋友往往認為一切都過去了。但事實並非如此,癌症倖存者需要時間來消化這段經歷。」

正因如此,瑞士癌症支持協會正攜手患者與雇主,幫助這個團體順利重返職場,確保他們不必獨自面對這個過程。

儘管支持體系和政策變革至關重要,年輕的癌症倖存者正以自己的方式重建生活、重塑人生。

「某種意義上,確診那一刻教會了我寶貴的一課——重新認識生命真諦,明白該如何珍視光陰。」馬丁·因德比津(Martin Inderbitzin)說道。2012年剛取得神經科學博士學位的他被診斷出胰臟癌。他的博士論文研究的主題正是壓力與恐懼,「但親身經歷完全是另一回事」。

自那以後,因德比津經歷了多次病情緩解與復發。他坦言,自己最初那種「誓與病魔抗爭到底」的勁頭其實「有些天真」,但隨著時間推移,這份衝勁逐漸沉澱成韌性。「我每三個月複查一次,」他說,「這段日子怎麼過,全看我自己:是活在恐懼中,還是盡情把握當下。」這位抗癌神經科學家後來將自己的思考與感悟寫成了一本書——《勇敢活著》(Dare to Live) 。

(編輯:Nerys Avery/vm/ds,編譯自英文:瑞士資訊中文部/gj,繁體校對:盧品妤)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。