La Suisse voyait le coup d’État au Chili comme un «retour à l’ordre»

Chili, 11 septembre 1973: un coup d'État militaire renverse le gouvernement de Salvador Allende. Dans un monde rongé par la guerre froide, Berne ne le voit pas d’un mauvais œil, et la diaspora suisse semble même soulagée.

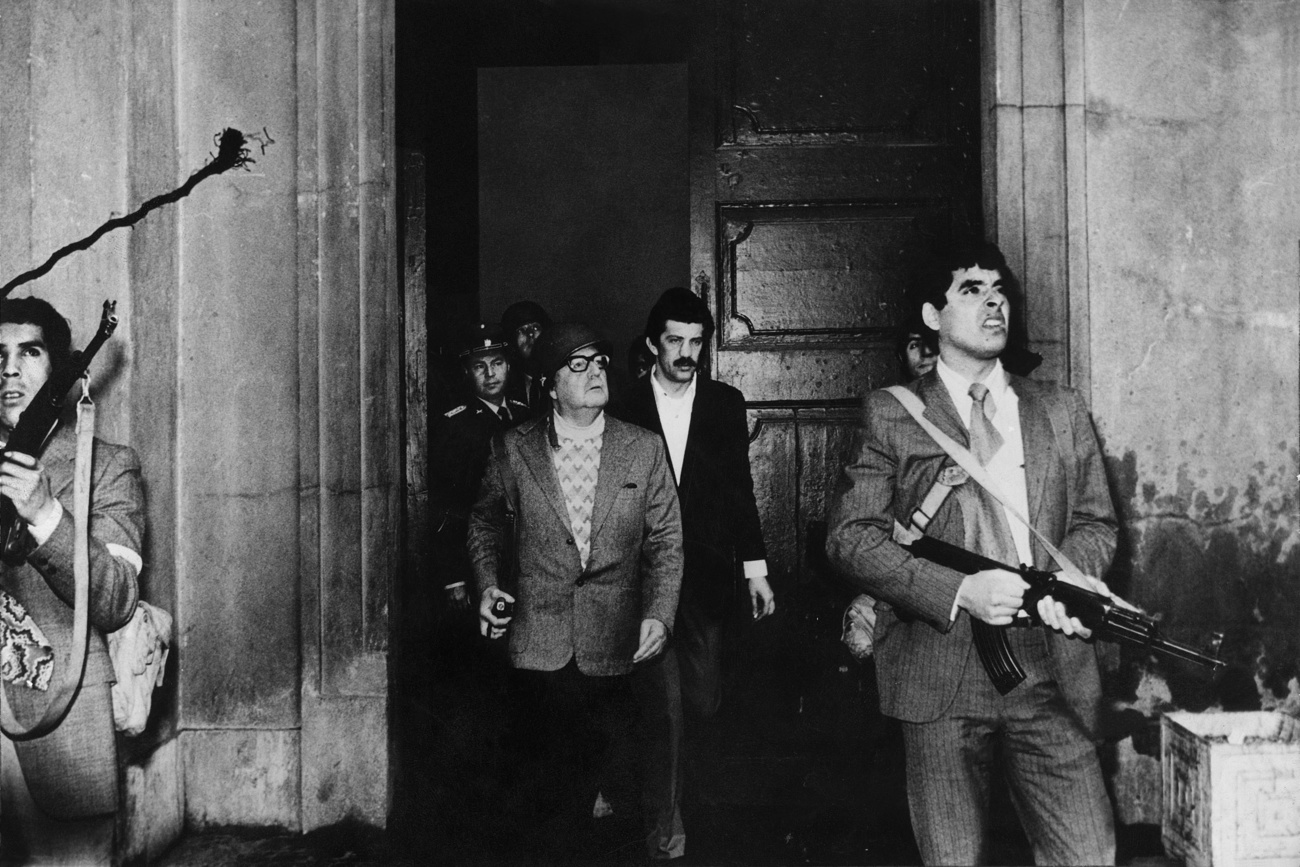

Le 11 septembre 1973, à l’aube, des unités de l’armée chilienne occupent les points stratégiques du pays. Salvador Allende, le leader socialiste démocratiquement élu en 1970 à la présidence de la république, arrive à la Moneda, le palais présidentiel, à 7h40. S’exprimant à la radio, il annonce vouloir «défendre le gouvernement qui représente la volonté du peuple» et refuse les ultimatums des militaires.

Mais la résistance est vaine. Après le bombardement du palais par l’aviation, la reddition est inévitable. À 14 heures, les derniers membres de la garde présidentielle se rendent aux militaires. Allende se suicide. Le pouvoir est pris par une junte militaire dirigée par le général Augusto Pinochet.

Le nouveau gouvernement instaure la loi martiale et suspend les garanties démocratiques. Une vague de répression déferle sur le pays, frappant principalement les organisations de gauche. Dans les jours qui suivent le coup d’État, plus de 5000 personnes sont arrêtées. La violence du régime fera plus de 3000 morts sur le terrain au fil des ans, de nombreuses autres personnes disparaîtront sans laisser de traces, près de 30’000 seront torturées.

Toast à l’ambassade de Suisse

Dans l’ambassade suisse de Santiago du Chili, le soir du 11 septembre, ce n’est pas la violence de l’armée qui est discutée. On trinque au champagne à la chute du gouvernement marxiste de l’Unidad popular, l’alliance de gauche qui soutenait Allende. C’est du moins ce que rapporte le jeune reporter Jacques Pilet, correspondant au Chili du journal franco-suisse 24heures, sur la base de ce que lui a confié l’ambassadeur Charles Masset.

Quelques jours plus tard, Charles Masset, après avoir consulté le Département politique fédéral (DPF, futur Département fédéral des affaires étrangères), présente ses compliments officiels au nouveau régime. La reconnaissance de la Suisse est précoce: la plupart des autres pays occidentaux ne le feront que dans les semaines suivantes. À l’opposé, l’Italie et la Suède réduiront au minimum leurs activités diplomatiques au Chili.

Critiqué par certains députés au Parlement pour ne pas avoir condamné le renversement violent d’un gouvernement démocratiquement élu, le Conseil fédéral se limite à observerLien externe laconiquement, quelques jours plus tard, que «la Suisse ne reconnaissant pas des gouvernements, mais seulement des États, ses relations sont automatiquement maintenues en cas de changement de gouvernement».

«Un climat de panique»

Le soulagement de l’ambassadeur et la froideur de Berne ne viennent pas de nulle part. La diplomatie suisse – à quelques exceptions près – a considéré le projet politique d’Allende avec hostilité depuis ses débuts. Lorsque, après plusieurs tentatives, le leader de l’Unidad Popular remporte les élections présidentielles du 4 septembre 1970, Roger Dürr, prédécesseur de Charles Masset à la tête de l’ambassade de Suisse au Chili, avait immédiatement évoqué le spectre d’une dictature communiste.

«Après l’annonce des résultats des élections parlementaires […], un climat de panique s’est répandu dans la population de Santiago, qui n’exclue pas les membres de la colonie suisse», écrivitLien externe-il au DPF le 11 septembre.

Fin octobre, après que le congrès eut confirmé l’élection d’Allende, avec les voix de la démocratie chrétienne, Roger Dürr admitLien externe que, pour la première fois dans l’histoire, le parti communiste était arrivé au pouvoir par des moyens démocratiques et légaux. Il qualifia toutefois la ratification du congrès comme «le résultat d’un compromis et d’un accord sordide entre les différents partis».

Les craintes de la colonie suisse

Si les analyses de l’ambassadeur suisse à Santiago du Chili étaient clairement influencées par les schémas d’interprétation de la Guerre froide et l’anticommunisme d’une grande partie du personnel diplomatique, la méfiance à l’égard du gouvernement d’Allende tient aussi aux craintes concrètes de la colonie suisse au Chili.

En 1973, le pays andin compte 1373 personnes de nationalité suisse, dont la plupart (921) ont la double nationalité. Les deux tiers d’entre elles vivent dans la région de Santiago, centre du pouvoir politique et économique du pays, les autres dans les provinces agricoles du sud.

Deux institutions d’une certaine importance dans la vie sociale et économique du pays sont liées à la colonie suisse: la Chambre de commerce helvético-chilienne et le Collège suisse, une école privée fondée en 1939 et fréquentée par la descendance de l’élite chilienne. La présence de filiales de grandes entreprises telles que Nestlé, Ciba-Geigy, Sandoz, Roche, SIKA et Brown Boveri exerce également une grande influence sur la vie associative.

Des intérêts matériels

Les projets de réforme agraire et de nationalisation d’activités économiques stratégiques poursuivis par le gouvernement Allende touchent ainsi directement les intérêts matériels de la colonie suisse. «Il ne faut pas oublier qu’une telle colonie est composée de gens de la classe moyenne», fera remarquerLien externe quelques années plus tard le ministre suisse des Affaires étrangères Pierre Graber. L’opposition au gouvernement de l’Unidad Popular est presque naturelle.

Dans les campagnes, les préoccupations des propriétaires terriens suisses remontent aux premières tentatives de réforme agraire lancées par le prédécesseur d’Allende, le démocrate-chrétien d’origine suisse Eduardo Frei. Avec l’arrivée au pouvoir de l’Unidad Popular, les conflits sociaux dans les zones rurales s’intensifient. Des grèves et des occupations illégales de terres ont lieu.

Bien que les cas concrets d’expropriation de propriétaires suisses sont rares et s’inscrivent dans un cadre légal, il règne un climat de tension et d’incertitude au sein de la colonie suisse. Certains propriétaires reçoivent des menaces.

La colonie suisse s’inquiète également des projets de nationalisation de l’industrie. Les grandes entreprises suisses, et en particulier Nestlé, semblent menacées. Cependant, le DPF doit reconnaîtreLien externe que les autorités chiliennes sont ouvertes au dialogue «et n’ont pas de préjugés à l’égard de Nestlé».

En fin de compte, la politique de nationalisation a relativement peu d’impact sur les intérêts économiques suisses au Chili: «On ne peut pas parler d’une nationalisation générale des investissements suisses, qui ne sont de toute façon pas très élevés», résumaitLien externe le DPF au lendemain du coup d’État.

«Ignorer les faits»

«La grande majorité du peuple chilien (environ 65%) a accueilli avec soulagement le renversement du régime de l’Unité populaire, signifiant pour elle la fin d’un cauchemar», rapporteLien externe à Berne l’ambassadeur Masset, le 17 septembre 1973. «Une junte militaire […] proclama qu’elle assumait le gouvernement de la République pour sauver le pays du chaos et de la guerre civile, pour le reconstruire en restaurant l’ordre». La prise de position du diplomate en faveur du nouveau régime est si flagrante que le ministre des Affaires étrangères Pierre Graber lui-même déplore en marge du document «un haut degré d’intoxication».

Entre-temps, la répression militaire fait fuir un grand nombre de personnes. En Suisse, surtout dans les milieux de gauche, les églises et les organisations de coopération au développement, mais aussi dans les milieux bourgeois, un fort mouvement de solidarité se crée. Il fait pression sur le Conseil fédéral pour qu’il adopte une politique d’asile plus généreuse.

Le gouvernement réagit en forçantLien externe un Charles Masset très réticent à ouvrir les portes de son ambassade, notamment aux Suisses en détresse. Le Conseil fédéral accepteLien externe également d’accueillir un premier contingent de 200 personnes réfugiées. En dehors des institutions, l’Action places gratuitesLien externe continue cependant à œuvrer pour un accueil plus large, allant jusqu’à recourir à des voies illégales et contribuant à ouvrir les frontières de la Suisse à davantage de monde.

Cependant, des signaux de soutien au coup d’État proviennent également de la colonie suisse au Chili. «Nous ne voulons pas assister passivement aux activités de prétendus journalistes qui, ignorant les faits, glorifient un système et ses représentants qui, à court ou à long terme, conduiraient le Chili au chaos total ou à la guerre civile», écrivent 17 enseignants du Collège suisse, dans une lettre ouverte à la presse.

De son côté, dès 1978, l’ambassade promettait des «possibilités d’investissement intéressantes» pour les entreprises suisses au Chili.

Traduit de l’italien par Katy Romy

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.