あなたの知らないインターラーケン~廃墟巡り編

スイスを多少なりとも知っている人にインターラーケン(Interlaken、ベルン州)とはどんなところかと聞けば、「スイスらしい」場所…つまり、雄大なアルプスの山々と美しい湖に囲まれている小さな町、そしてユングフラウ、アイガー、メンヒなどに代表される観光登山の出発点というイメージを挙げるのではないだろうか。

しかし、インターラーケンの魅力は山や湖だけにとどまらない。自然だけではなく歴史・文化・伝統的スポーツなど、あらゆる方面で奥深い地域であると、スイス滞在20年を過ぎてようやく思い知った。

先日、インターラーケン在住ガイドで、幼馴染でもある友人のMさんを訪ね、3日間かけてインターラーケンを含むこの地方「ベルナーオーバーラント(Berner Oberland)」を共に歩いた。全てを語り尽くすことはできないが、その時の訪問地を2回に分けてご紹介したい。

せっかくキャリア豊富な地元ガイドのMさんに案内してもらうのだから、移動に忙しい観光客が滅多に行かない地域を楽しみたいと思い、まず、私の趣味である「廃墟」散策をリクエストしてみた。

観光客がそぞろ歩く賑やかな通りを抜け、歩行者がめっきり少なくなった幹線道路沿いを20分ぐらい歩くと、「クライネ・ルーゲン(Kleine Rugen)という低い山が見えてきた。その山道を上って行くと、間もなく遺跡らしい場所に行き当たった。

石の並び方だけでは、そののどかな場所が中世後期から18世紀末まで使用されていた絞首刑場跡だとは想像もつかない。遺跡の傍にあるドイツ語・英語併記の看板では、かつては高さ5mの2本の支柱があり、死刑囚の首を吊るための横棒を支えていたと図入りで説明されていた。

刑が執行されても尚、囚人が完全に息絶えるまでは長時間掛かったこともあったらしい。この凄惨な光景は正面のウンターゼーン(Unterseen)の教会の塔、東に位置するインターラーケンの修道院(後に廷吏の住居となる)、西方のトゥ―ン湖近くにあるヴァイセナウ(Weissenau)城(現在は廃墟)、そして市街地からも見られた。

中世ヨーロッパを描いた映画で度々そのような場面が挿入されているが、当時、処刑は公開が一般的で、「見せしめ」であると同時に「見世物」だったのである。

背筋が凍りそうな場所からの見学スタートであったが、美しい青空の下、初秋の香り漂う山の中に分け入り、気分は上々であった。久しぶりに会う幼馴染のMさんと話も弾んだ。

豊富な経験に裏打ちされたMさんの知識、そして黄色い道標パネルを頼りに、小一時間ほど歩いた。そして次に訪れた場所は、スイス相撲や石投げなどの伝統的スポーツ競技の大会で有名な、ウンシュプネン(Unspunnen)である。

ウンシュプネンは、ヴィルダースヴィール(Wilderswil)村に属する。ここにある古城が初めて文献に登場するのは1232年。所有者は時代を経るごとに移り変わったが、16~17世紀には見捨てられ、廃墟と化してしまった。

この廃墟前の野原で1805年、ウンシュプネン初のスポーツ祭典が行われたが、実は、当時、都市部と農村部との間で高まっていた緊張の緩和を目的としていた。アルプホルンの演奏があり、相撲(レスリング)、クロスボウ(石矢)での射撃、石投げなどが行われた。

この大会は、200年記念大会となるはずだった2005年に大洪水のため翌年に延期されたこともあったが、現在に至るまで定期的に行われ、スイス名物の伝統的行事として定着している。次回は2017年開催予定である。

スイスやヨーロッパの国々に於いて、人里離れた遺跡を訪ねていつも感じるのは、「自己責任」を重んじる文化だということだ。最低限の階段や手すりなどはあるが、足元にはくれぐれも気をつけて見学していただきたい。

ウンシュプネン城の廃墟に上り、開口部からの景色に目を留めざるを得なかった。メンヒ(標高4107m)が雲の間からぽっかり顔を覗かせていたからである。数百年前、この城に居住していた人々も、この悠久の自然に囲まれながら朝に夕に同じ景色を見ていたのだと想像し、思わず胸が熱くなった。

廃墟を後にした私達は、ヴィルダースヴィール村に入った。二階以上の部分に木をふんだんに使用した一般家屋は、花や民芸品などで飾られて可愛らしい。いかにも「スイスらしい」小綺麗さを湛え、どこを撮っても非常にそつなく絵葉書内に収まりそうだった。

素朴な造りの博物館(Dorfmuseum)を横目に見ながら、ザクセトバッハ(Saxetbach)川に架かった屋根付き橋を渡った。ここから再び山道に入り、いよいよこの日最後の訪問地、「ローテンフルー(Rothenfluh)」と呼ばれるベルン州唯一の洞窟城跡を目指した。

標識やステンレス製の階段などは整備されているが、道には岩が剥き出しになり、歩くと靴底に食い込んでくる。私が散歩時に愛用している軽めのトレッキングシューズでは少々苦しいものがあり、できれば丈夫な登山靴で来ることをお勧めする。

ローテンフルー洞窟城についての記述は、1298年、初めて文献上に登場する。最後の城主は兄弟殺しの罪で流刑となってその地で亡くなり、子孫が途絶えてしまったそうだ。そして城自体は1577年頃、ウンシュプネン城同様、見捨てられてしまった。

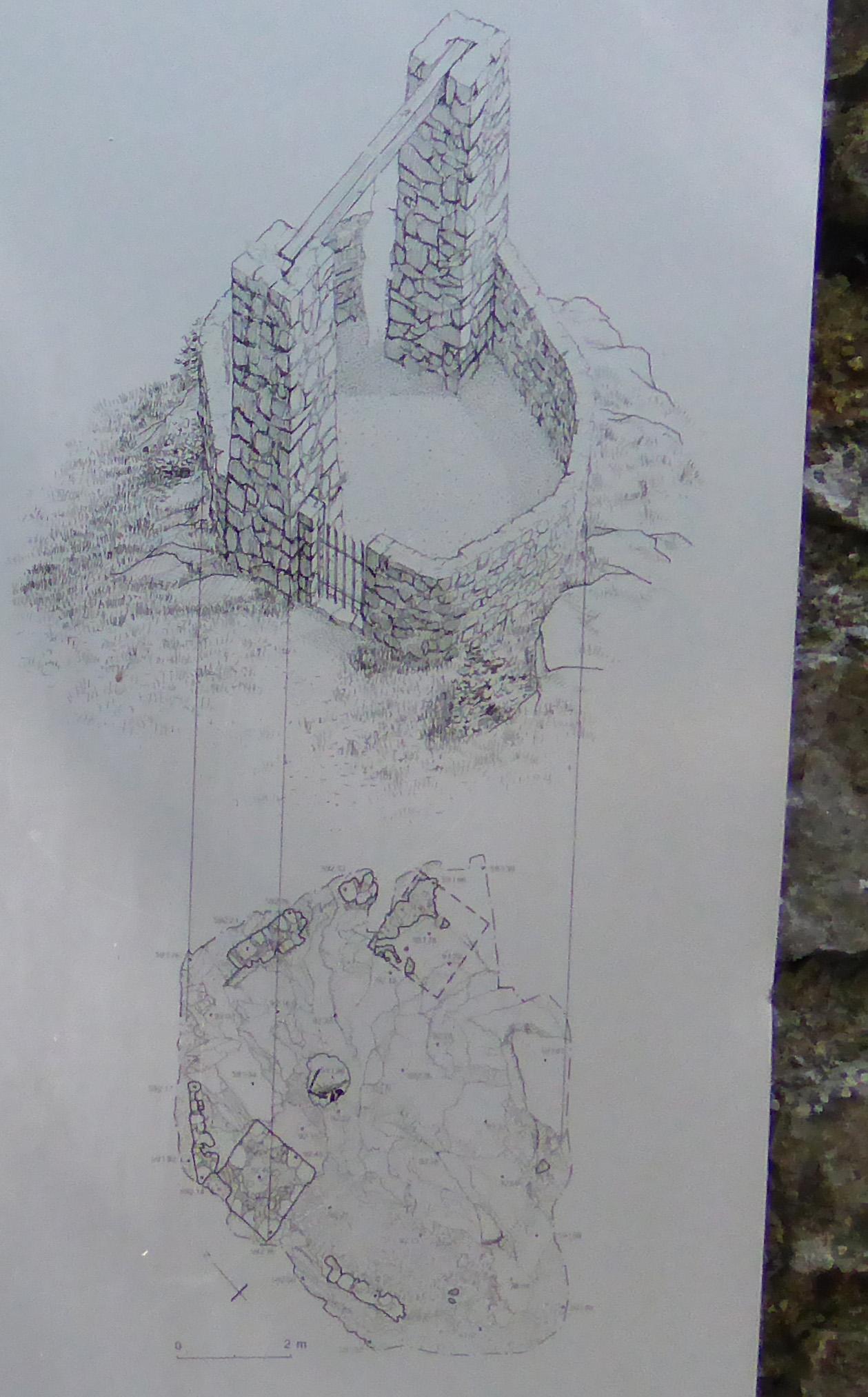

ここにも、前の2つの遺跡同様、ベルン州考古学公共事業部が設置した説明板がある。復元図を見るにつけ、よくまあ、険しい山道を通ってこの地まで資材を運び込み、さらに絶壁の窪みに精巧にはめ込む形で城を建てられたものだと感心してしまった。城は5~6mx15mの住居部分と2~4mx7mの庭から成り立っていた。

ヴィルダースヴィール村だけでなくインターラーケンやその周辺地域にまで見渡せることから、この城は決して休暇用の見晴らしの良い別荘などではなく、領地を守る大切な役割…つまり監視用要塞として機能していたことが一目瞭然である。当時の城に通じていた階段を寸断すれば、籠城も大いに可能であった。

この地を何度も自分の足で歩いたMさんに伴われなければ、たった半日で3つの遺跡を効率良く巡ることはできなかったであろう。彼女にただただ感謝である。

「裏インターラーケン」の旅は次回に続く…。

マルキ明子

大阪生まれ。イギリス語学留学を経て1993年よりスイス・ジュラ州ポラントリュイ市に在住。スイス人の夫と二人の娘の、四人家族。ポラントリュイガイド協会所属。2003年以降、「ラ・ヴィ・アン・ローズ」など、ジュラを舞台にした小説三作を発表し、執筆活動を始める。趣味は読書、音楽鑑賞。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。