L’action humanitaire dans le viseur des écrivains suisses

Fille d’un ancien fonctionnaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC), la romancière neuchâteloise Fanny Wobmann pose un regard critique sur l’aide humanitaire proposée aux populations africaines. Son livre s'inscrit dans une démarche initiée par d'autres écrivains suisses avant elle.

Une forêt. Fanny Wobmann la reçoit en héritage un jour d’hiver. Six hectares, qu’elle partage avec ses deux sœurs, situés en contrebas de La Chaux-de-Fonds où elle est née il y a 40 ans. «J’étais donc copropriétaire d’un morceau de nature. C’était impressionnant, beau et perturbant», écrit-elle à la première page de son récit intitulé Les arbres quand ils tombent (Quidam éditeurLien externe, Paris). Son père, bûcheron, avait acheté cette forêt qu’il a donc léguée à ses filles. Un cadeau précieux pour Fanny Wobmann, qui confie aimer fortement la nature.

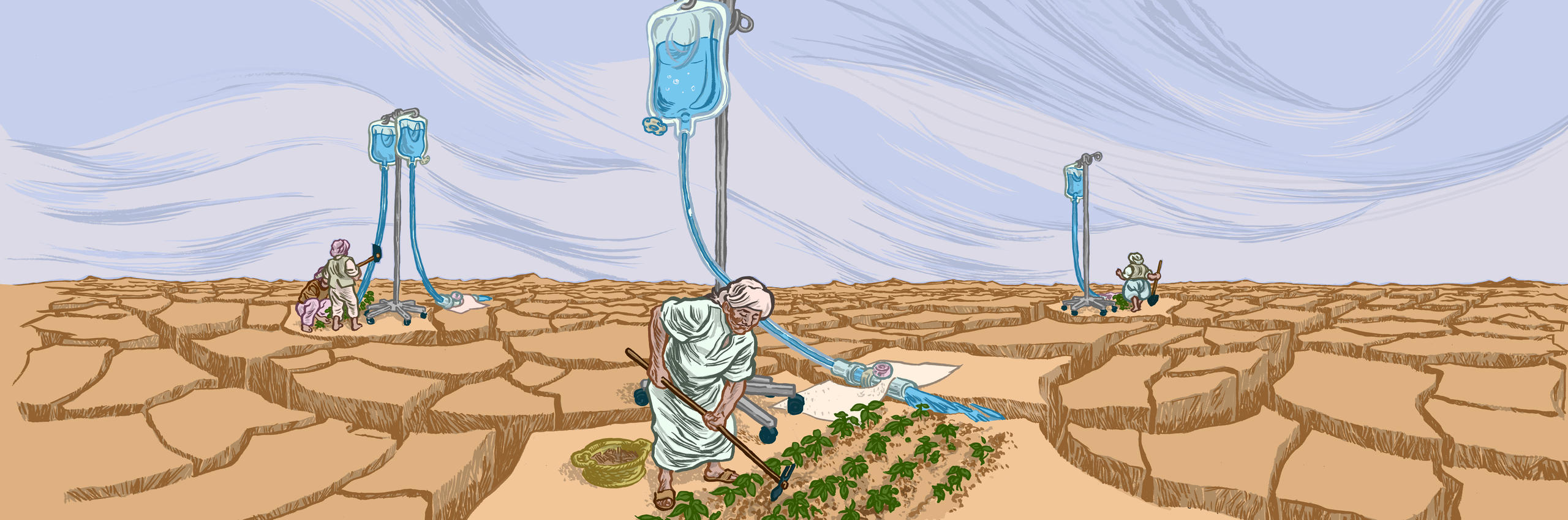

Dans la forêt héritée où elle va se promener, elle découvre tout d’un coup la notion de «frontières», celles d’un territoire qui désormais lui appartient. À partir de là, son récit va bifurquer, quitter La Chaux-de-Fonds. Nous voici donc sur le continent africain: Sénégal, Rwanda, Madagascar, avec des allers-retours entre ces pays et la Suisse. Les frontières s’élargissent au gré des convoitises. L’Europe avait en Afrique ses colonies, la Suisse y a son aide humanitaire, généreuse, parfois calculée, ou mal orientée. Une contradiction que des auteurs et autrices suisses ont évoquée dans leurs livres: Lukas Bärfuss, Anne-Sophie Subilia, et aujourd’hui Fanny Wobmann.

Élan altruiste

Romancière, dramaturge et comédienne, Fanny Wobmann écrit des pièces de théâtre et des romans dont Nues dans un verre d’eau, traduit en allemand et en russe et publié en 2017 chez l’éditeur français Flammarion. Plusieurs fois boursière, elle sera en résidence à la Fondation Michalski (canton de Vaud), en juin prochain, pour l’écriture de son prochain livre. Sujet: les figures maternelles.

«On vient de m’annoncer que je suis lauréate d’un Prix des librairies suisses Payot, 2024, qui récompense Les arbres quand ils tombent», lance-t-elle fièrement. Titulaire d’un master en sociologie de l’Université de Neuchâtel, Fanny Wobmann s’intéresse au féminisme, à l’égalité des chances, à l’intégration, à la question raciale surtout. Et pour cause: quatre ans de séjour sur le continent africain lui ont fait prendre conscience du mal que peut provoquer «la domination blanche».

De ses parents, elle a hérité non seulement d’une forêt, mais aussi d’un grand élan altruiste qui, dit-elle, l’a menée vers «le respect des gens, vers l’humilité aussi, celle qui vous apprend à ne pas prendre trop de place». Un jour, son père, qui a suivi une formation à l’École intercantonale des gardes forestiers de Lyss (canton de Berne), tombe sur une annonce de la DDC (Direction du développement et de la coopération, organe rattaché aux Affaires étrangères), proposant un emploi au Sénégal. Il est preneur. On l’engage.

Noirs et Blancs: rapports sévèrement hiérarchisés

Le voilà avec son épouse au Sénégal où il enseigne les métiers de la forêt. Très vite, il est confronté aux problèmes que posent les rapports sévèrement hiérarchisés entre Noirs et Blancs; aux stéréotypes également de l’action humanitaire qui place la Suisse dans l’Olympe de la perfection, malgré quelques failles. Plus tard, il travaillera (pour la DDC toujours) au Rwanda et à Madagascar, cette autre part de l’Afrique où Fanny Wobmann a vécu enfant et adolescente.

Lorsque ses parents s’installent au Sénégal, elle n’est pas encore née. Ce sont donc leurs témoignages qu’elle rapporte dans son livre, qui marie journal intime et (en)quête. Elle raconte ainsi comment à peine arrivés, ses parents reçoivent la visite d’un coopérant suisse chargé de les accueillir. Ses propos sont choquants. L’homme exprime «avec assurance et un petit sourire complice la difficulté – mais aussi la grande utilité – du travail de la DDC, face à l’incompétence et à la bêtise du système politique sénégalais».

Une aide mal orientée

Pour en savoir plus sur les missions de la DDC, l’écrivaine neuchâteloise ira, des années plus tard, voir une amie suisse de ses parents, qui connaît l’Afrique. «Elle a vécu comme nous à Madagascar, mais elle avait un regard plus politisé sur la situation dans ce pays, nous confie Fanny Wobmann. C’est elle qui m’a affirmé très clairement que les populations locales ne voulaient pas de l’aide humanitaire, car non adaptée à leurs besoins. Cette aide profitait au bout du compte à l’État malgache, le déchargeant de toute responsabilité à l’égard de ses citoyens.»

Même écho chez une autre écrivaine romande, Anne-Sophie Subilia, qui dans son livre L’Épouse (paru en 2022) raconte le quotidien d’un délégué du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) et de sa femme dans la ville de Gaza, sous tutelle israélienne. Nous sommes en 1974. Se pose alors cette question, encore bien pertinente: à quoi sert l’aide humanitaire proposée à des populations menacées par des conflits armés ou par la famine?

Le réponse, plutôt décourageante, Anne-Sophie Subilia la met dans la bouche d’une Palestinienne qui, parlant de ses compatriotes enfermés dans les prisons de l’État hébreu, dit au délégué du CICR: «Vous êtes utiles aux Israéliens, tout ce que vous faites pour leurs détenus, c’est ce qu’ils ont de moins à faire».

Les aberrations dans le fonctionnement du système humanitaire, Lukas Bärfuss, écrivain alémanique, les relevait pour sa part dans Cent jours, cent nuits. Un ouvrage paru il y a quinze ans dont l’action se situe au Rwanda, en proie au génocide de 1994. L’aide humanitaire fournie alors à ce pays par la DDC y est là aussi remise en question.

Plus

L’aide au développement en pleine mutation

Un garde-fou, néanmoins

Interrogé à ce sujet par swissinfo.ch, Lukas Bärfuss nous confiait en 2009: «Je me demande comment une démocratie comme la nôtre a pu accepter d’installer au cœur d’une dictature un bureau de coopération. Penser que dans ces conditions on peut rester apolitique est faux. Notre aide est allée à une minorité, aux gens du pouvoir (forcément!), c’est-à-dire à ceux qui ont perpétré par la suite le génocide. Les plus pauvres, ceux qui avaient vraiment besoin de nous, n’ont pas profité de notre soutien.»

Comme Anne-Sophie Subilia, comme Lukas Bärfuss, Fanny Wobmann sait que l’action humanitaire souffre de quelques lacunes. Néanmoins elle affirme: «L’aide aux populations reste un garde-fou, empêchant les plus démunis de sombrer dans le désespoir».

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg/op

Plus

Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.