ごみで実現、環境保護

熱回収も行う廃棄物再生利用施設の経営者の1人が、自分の施設を将来「環境改善に役立てたい」と考えている。さて、その方法とは?

5階にあるオフィスの大きな窓からは、ローヌ川の流れとヴォー州からヴァレー(ヴァリス)州にまたがってそびえるアルプスの頂きが美しく広がる。しかし、視線を少し左にずらすとその光景はがらりと変わり、内庭にずらりと並ぶディーゼル車が見える。この施設に何トンもの廃棄物を運んでくるトラック群だ。

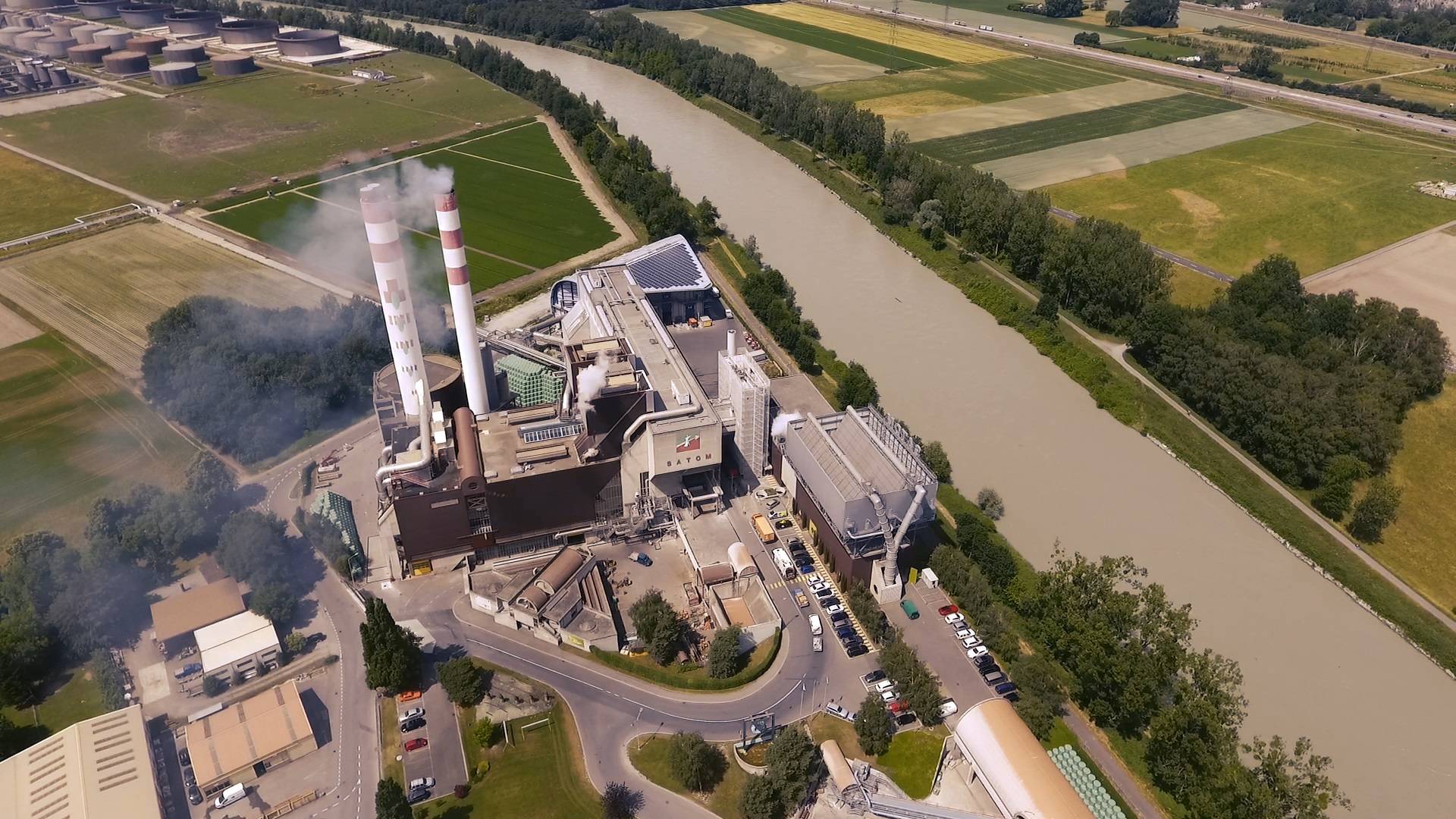

ダニエル・バイリファールさんは、ヴァレー州モンテーで廃棄物再生利用施設を運営するサトム社の最高責任者。この施設にはおよそ80の自治体から廃棄物が運ばれてくる。従業員の仕事が途絶えることはない。何しろスイスは、1人当たりのごみ排出量が世界でも特に高いからだ。年間の家庭ごみの量は700キログラム以上に上る。

ごみで環境汚染を軽減

「ごみの量は年々増える一方。民間の顧客から持ち込まれるごみの受け入れを定期的に拒否しなくてはならないほどだ」とバイリファールさんは説明する。「今の社会は、資源の消費やごみの排出量を絶対に減らすべき。そうは思っていても、私たちの仕事はここに運ばれてきたゴミを可能な限り活用する、そこまでだ」

バイリファールさんは、市民に再利用可能なものをすべて再処理場に持って行かせようとするのは間違っていると言う。「空き瓶や古紙、段ボール、食品ゴミ、ペットボトルなどの回収所や有料ごみ袋を使うシステムはとてもよく機能している。だが、それ以外のごみに関する状況は馬鹿げている。わずか数キロの資源ごみを持って行くために、車に乗り込んで化石燃料を燃やし、細塵を吐き出しながら渋滞を引き起こしているのだから」

「今の社会は、資源の利用やごみの排出量を絶対に減らすべき」 ダニエル・バイリファールさん、モンテー廃棄物再生利用施設、最高責任者

バイリファールさんは、粗大ごみ以外はすべて、あるいはごみ袋に入るものはほぼすべてリサイクル可能なごみと定め、普通のごみ袋と同じ集積場に出すようにすべきだと主張する。

そうすれば、それらのごみは1業者が一括回集できるため収集が簡易化され、環境に余計な負担をかけることもない。

リサイクルごみの袋は、通常の有料ごみ袋と異なる色を使う。そして、画像認識による最新式の選別技術と人工知能技術を取り入れた廃棄物再生利用施設の自動選別機でリサイクル可能なすべてのごみを分別し、ここから最適なリサイクル場所へと配送する。

「このような構想は5年から10年で実現できるものであり、市民生活が大幅に便利になると同時に、ごみのエコロジカル・フットプリントもさらに減少できるはず」。サトム社では、このテーマに関する初の調査に着手するという。

資源としてのごみ

ごみ焼却で発生した熱は、すでに発電や地域熱供給網を通じた熱供給のほか、産業プロセスに利用されている。モンテーの施設では3万5千世帯分の電力を生産し、地域熱供給網を通じて約400軒の建物に熱を供給している(暖房油約900万リットルの節約に相当)。

スイス国内には30の施設がある

年間400万トンのごみを焼却(うち10分の1は輸入)

最終処分されるごみは合計750万トン(2018年)

発電量は180万MWh(1兆800億KWh、国全体の発電量の3%弱)

(出典:スイス廃棄物再生利用施設運営会社連盟)

最新技術を投入し、エコロジカル・フットプリントをさらに減少させようという市民の関心を基礎として拡充していけば、この分野をさらに改善していくことも可能だとバイリファールさんは考えている。

「今こそ、当施設がエネルギー・シフトに積極的に関わり、環境に良い影響を与えていくときだ」 ダニエル・バイリファールさん、モンテー廃棄物再生利用施設、最高責任者

焼却施設は1970年代当初から常に進化し続けており、「効果的な排煙スクラビングシステムの導入で空気汚染問題が解決されてからは、エネルギーや熱の再生利用問題にも取り組むようになった」という。

バイリファールさんは産業エコロジーに携わる1人として「最近では、金属などスラグを含む素材のリサイクリングや再生利用という概念も出てきた。今こそ、当施設がエネルギー・シフトに積極的に関わり、環境に良い影響を与えていくときだ」と話す。「サトム社では全プロセスの脱炭素化を図り、ごみを1つの財産として扱っていきたい」

水素生成とCO2分離

人工知能をベースとした、再利用可能な廃棄物の自動選別システムだけでなく、この先10年で、電気やごみで生成した水素で走るごみ収集車を一通り揃えたい。バイリファールさんはそんなビジョンを抱く。

さらには、燃焼時に発生するCO2を分離させることも可能だ。そこで得られる熱は、数キロメートル先にある化学生産工場や近隣の村に送ることができる。

煙突から排出されるガスのうち、35%はプラスチックごみなどの化石燃料に由来する。残りは、木材などのバイオマスや大型ごみ、建築廃棄物から出ている。

「バイオマスから出るCO2も取り込むと、大気中からCO2を取り除くことになり、排出量をマイナスにできる」とバイリファールさん。

分離させたCO2の一部は、水素と組み合わせてバイオ・ガスの生成に利用できる。残りは北ヨーロッパへ輸送して、古いガス田に長期間貯蔵すればよい。

バイリファールさんとスイス廃棄物再生利用施設運営会社連盟は、スイスからノルウェーまでCO2輸送用パイプライン網を建設する案を検討中だ。

ここで利用できそうなのが、ヴァレー地方とイタリアのジェノヴァ港を結ぶローヌ油送パイプラインだ。2015年にコロンベにあるタモイル精製所の稼働停止後は使われていない。すでに技術的・経済的な実現可能性調査が始まっている。

「選別システムの改善と新しいリサイクルの可能性によって今後ごみの量が減るのであれば、スイスでは閉鎖を余儀なくされる廃棄物利用施設が出てくるかもしれない。そうなれば、残るのは効率的な施設だけだ」とバイリファールさんは予測する。

(独語からの翻訳・小山千早)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。