解决气候危机尚有希望:科学家告诉我们怎样做

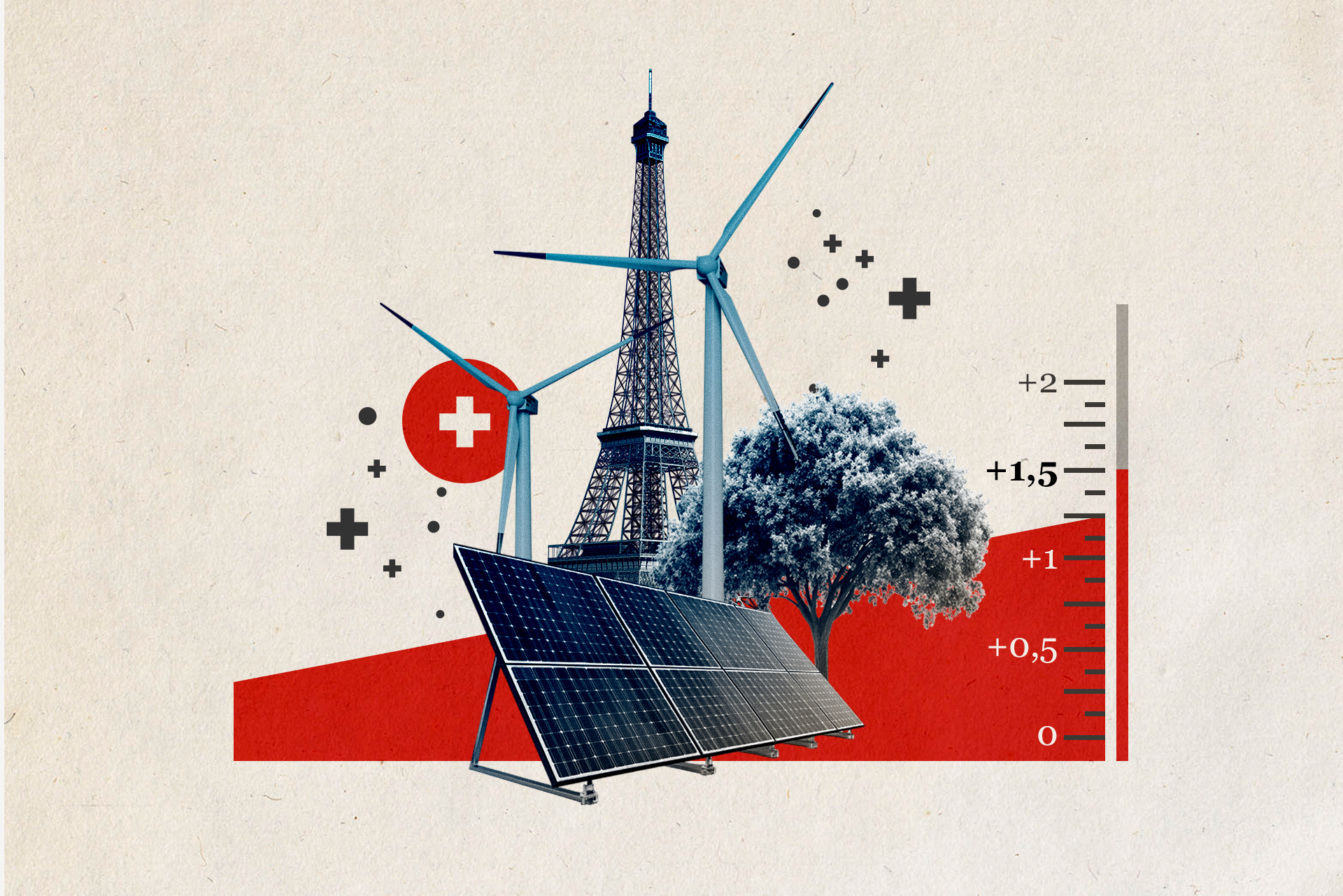

全球温室气体排放量与气温持续攀升,但参与瑞士资讯气候现状调查的瑞士研究人员指出,解决办法依然存在。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

十年前,各国签署《巴黎协定》,承诺实施雄心勃勃的减排与限温计划。然而十年过去,目标依旧遥不可及。

联合国环境规划署(UNEP)本月发布的最新报告对此给出了明确信号。报告分析了当前全球气候政策,并指出:即便全球所有减排承诺得以全面落实,地球气温仍将较工业化前水平上升2.3至2.5摄氏度。而《巴黎协定》的目标是本世纪将升温幅度控制在2摄氏度以内,理想状态下不超过1.5摄氏度。

相关内容

从希望到现实:《巴黎协定》十年,瑞士科学家的反思

在瑞士资讯swissinfo.ch为纪念这一历史性协议所开展的调查中,80位瑞士气候研究人员多数也预测类似的升温幅度。但他们强调,解决气候危机的方案与工具已然存在,只需加速行动,就能推动社会迈向低排放或零排放的未来。以下是几项最具希望的路径:

对科技与司法体系的信任

尽管关于碳排放的预测结果令人忧心,但多数受访科学家仍对科技进步、脱碳经济激励机制以及公民气候运动抱有乐观态度。

纳沙泰尔大学及瑞士联邦森林、雪与景观研究所(WSL)应用气候学教授玛蒂娜·雷贝兹(Martine Rebetez)表示:“如今我们完全有能力摆脱对化石燃料的依赖,无论是建筑供暖还是交通运输领域。”

气候研究人员还指出,国家与国际法院的裁决同样能推动全球摆脱化石燃料的进程。个人与机构正借助司法途径挑战政府不完善的气候政策,或追究化石燃料企业在二氧化碳排放方面的责任。

2025年7月,作为联合国主要司法机构的国际法院(International Court of Justice)在咨询意见中明确指出,各国有法律义务采取行动应对气候变化。2024年,位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院(European Court of Human Rights)谴责瑞士未能实施力度足够的气候政策。

个人行为与基于自然的解决方案的重要性

当被问及哪种方式最有助于实现气候目标时,瑞士大多数气候专家都指出,大规模的行为改变至关重要。但他们也强调,这种改变必须得到政治与产业层面的系统性改革支持。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)指出,如果能制定合适的政策,完善基础设施与技术体系,推动更环保的生活方式与行为(例如减少肉类消费、限制化石燃料交通工具的使用),到2050年可实现40%至70%的减排幅度。

调查显示,基于自然的解决方案(如保护与恢复生态系统)以及碳捕获与封存技术(CCS)在一定程度上也有助于应对气候危机。但苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)研究气候变化对能源系统影响的专家扬·亚瑟·哈达德(Yann Yasser Haddad)指出:“在采用碳捕获与封存技术之前,我们必须彻底摆脱对化石燃料的依赖,大规模推广可再生能源。”

加速向可再生能源转型

许多受访专家都强调发展可再生能源的重要性。苏黎世大学从事全球南方气候研究的安德烈亚·法纳姆(Andrea Farnham)表示:“过去十年间,太阳能和风能的开发成本显著下降,也变得更易获取。这是最具前景的发展方向,因为我们必须加快能源绿色转型步伐。”

玛蒂娜·雷贝兹指出,阻碍可再生能源扩张的并非技术或资金问题,“而是石油游说集团”。英国《卫报》(The Guardian)2024年发布的调查结果显示,欧美石油行业半个多世纪以来一直在阻挠政府对清洁能源技术的支持。

只有少数气候研究人员将核能视为可选方案。虽然核能发电不产生二氧化碳排放,但存在环境与安全风险。而相信气候地球工程的受访者更是寥寥无几,这项颇具争议的策略旨在通过人为方式干预气候,以降低全球气温。

碳税、电动出行与“简约生活”

伯尔尼大学资深科学家延斯·特哈尔(Jens Terhaar)在调查访谈中指出:“若不将排放量削减90%,任何技术都无济于事。”他曾发表过关于海洋吸收二氧化碳的研究。

参与调查的大多数气候研究者认为,限制化石燃料的使用(包括全面禁令)和征收二氧化碳税是瑞士最有效的减排政策工具。

苏黎世大学的法纳姆指出:“全球各国的减排承诺要么力度不足,要么未能兑现。相比之下,碳税的推行相对容易,能有效促使个人和企业达成气候目标。”

瑞士于2008年率先在全球推行二氧化碳税,该税种适用于化石燃料(取暖油和天然气),大大促进了建筑领域的减排——1990至2022年间建筑业排放量下降了44%。

尽管排放量下降,建筑业仍与工业和交通业共同构成瑞士最大的排放源。调查显示,受访者认为政府对节能住宅改造的补贴是降低国家气候影响的重要政策工具。多数受访者还支持投资公共交通及金融监管,以鼓励环境可持续投资。

玛蒂娜·雷贝兹呼吁,应为电动出行提供更多激励并减少阻碍。她表示:“现行制度在无形中阻碍了从燃油车向电动车的转型。”其中部分原因在于,自2024年初起,瑞士开始对电动汽车征收进口税。

部分受访者认为,不必等待政治决策或技术进步,人们仍能通过其他方式减少气候足迹。纳沙泰尔大学水文学教授菲利普·雷纳德(Philippe Renard)表示,降低排放最有效的方式是过更简单的生活,减少能源消耗。“我们需要学会享受更简单朴素的生活方式,”他说。

中国在全球应对气候危机中扮演着愈发关键的角色。《世界报》(Le Monde)称中国是“能源转型超级大国”, 《哈佛商业评论》(Harvard Business Review)也评论道:“如果没有中国的参与,全球气候危机将无从解决”。

与此同时,西方学术界注意到中国的气候治理立场正在转变:从以“发展权益优先”为主的立场,逐步走向“全球气候治理的积极参与者”。

然而,外界也普遍指出中国面临结构性挑战。尽管清洁能源发展迅速,煤炭仍在能源结构中占较大比重,使减排任务异常艰巨。《路透社》(Reuters)指出,中国新的气候目标“远低于欧盟期望”,在力度上“仍不够雄心勃勃”。 《卫报》(The Guardian)援引专家调查称,只有约44%的研究者认为中国的二氧化碳排放已达峰或将于2025年达峰。 此外,学术研究也指出,中国在政策透明度、地方执行力和数据披露方面仍需改进。

(编辑:Gabe Bullard/Vdv ,编译自英语:瑞士资讯中文部/gj)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。