Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

La conférence ministérielle de l’OMC s’est terminée à l’aube vendredi à Genève avec presque 36 heures de retard sur son programme initial.

La quantité des résultats multilatéraux est impressionnante, mais en substance, ces derniers ne font pas le bonheur de tout le monde.

Bonne lecture,

La conférence ministérielle de l’OMC s’est soldée tôt ce matin par plusieurs accords. Des résultats que la directrice de l’organisation genevoise Ngozi Okonjo-Iweala juge «sans précédent».

La levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 et la suppression de subventions à la pêche figurent parmi les mesures sur lesquelles les 164 États membres de l’OMC ont réussi à s’entendre. Les attentes étaient pourtant basses au vu des divergences entre les nombreuses délégations.

Mais les enjeux étaient de taille. Parmi eux: répondre à la crise alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine, mettre fin aux inégalités en matière de vaccination et supprimer les subventions qui facilitent le pillage des océans.

Concernant les vaccins anti-Covid-19: le texte prévoit une levée temporaire des brevets, pendant cinq ans, pour les pays en développement. Mais chaque pays devra en faire la demande au terme d’une procédure longue et compliquée. La Suisse a longtemps fait opposition à cet objet.

L’accord ne fait pas le bonheur de tous, notamment du côté des ONG: «Nous sommes déçus qu’une véritable dérogation à la propriété intellectuelle, proposée en octobre 2020, couvrant tous les outils médicaux Covid-19 et incluant tous les pays, n’ait pu être convenue, même lors d’une pandémie qui a coûté la vie à plus de 15 millions de personnes», a déclaré le président de Médecins sans frontières (MSF) Christos Christou.

Pour ce qui est de l’insécurité alimentaire: une déclaration ministérielle «de ne pas imposer de prohibitions ou de restrictions à l’exportation» contraires aux règles de l’OMC a été adoptée. Elle ne mentionne pas l’invasion russe de l’Ukraine.

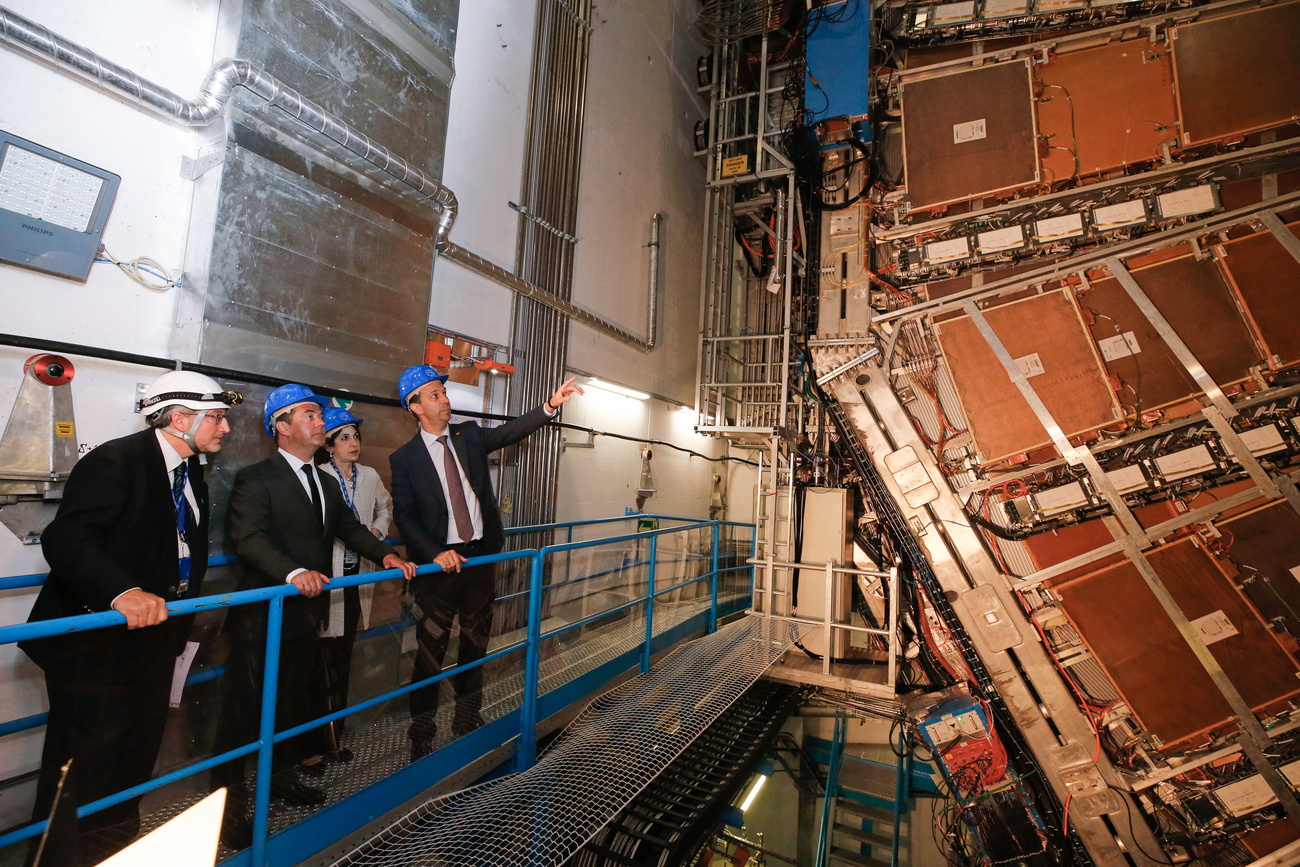

Le Conseil du CERN réuni depuis jeudi à Genève a déclaré vendredi vouloir mettre fin aux accords de coopération internationaux avec la Russie et le Bélarus.

Ces accords, qui expirent fin 2024, ne seront donc pas reconduits. Le Conseil de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire suivra toutefois de près l’évolution de la situation et se dit prêt à «prendre une nouvelle décision à la lumière de l’évolution de la situation en Ukraine».

Environ 1100 scientifiques de 27 instituts universitaires et scientifiques russes sont actuellement impliqués dans le programme expérimental du CERN. Même au plus profond de la Guerre froide, les collaborations scientifiques Est-Ouest avaient été maintenues au sein de l’organisation internationale.

Les États membres ont rappelé que les valeurs du CERN sont fondées sur une collaboration scientifique menée par-delà les frontières en tant qu’instrument de paix. L’agression d’un pays par un autre va à l’encontre de ces valeurs, ont-ils souligné.

Le CERN avait déjà adopté un premier train de mesures lors de deux réunions en mars. Parmi elles: la suspension du statut d’observateur de la Russie et le gel des nouvelles collaborations avec le pays et ses instituts.

- Lire le communiquéLien externe de presse du CERN

- «Le CERN va-t-il se priver des scientifiques russes?»Lien externe (Le Temps, abonnement)

- «Isolement diplomatique de la Russie – une stratégie délicate pour la Genève internationale» (Akiko Uehara, swissinfo.ch)

La session d’été du Parlement suisse – qui dure depuis trois semaines – se termine ce vendredi à Berne. Ma collègue Katy Romy vous a préparé un tour d’horizon des principales décisions prises.

La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques ont occupé les esprits des élus suisses. Le Parlement a accepté une motion pour augmenter le budget de l’armée qui devrait passer de cinq à sept milliards de francs d’ici 2030. Le thème de la neutralité et celui du pouvoir d’achat ont aussi été abordés sans que des résultats concrets puissent être obtenus.

Sur le front du climat, je vous le disais avant-hier, une percée a pu être effectuée. Un an après le rejet de la loi CO2 par le peuple, le Conseil national a accepté un texte qui fixe l’objectif de «zéro émission nette» à 2050. Une alternative à l’initiative des glaciers, le contre-projet indirect renonce toutefois à interdire les combustibles fossiles.

Sur les thèmes de société, les idées conservatrices ont eu le vent en poupe. Si le Conseil des États a mis à jour la définition du viol, il n’a toutefois pas accédé aux revendications féministes. Le Conseil national a quant à lui préventivement interdit le langage inclusif et épicène dans l’administration fédérale, mais le Conseil des États doit encore se prononcer.

- «Un vent conservateur souffle sur la coupole fédérale» (Katy Romy, swissinfo.ch)

La Suisse sera aussi impactée par l’interdiction des véhicules à essence et diesel décidée par le Parlement européen. Mon collègue Luigi Jorio analyse le marché suisse des voitures électriques.

Les nouveaux véhicules dans l’UE ne pourront plus émettre de gaz à effet de serre à partir de 2035. La Suisse, qui applique pour ses nouveaux véhicules des réglementations de l’UE et qui constitue un petit marché pour les constructeurs automobiles, devra s’adapter.

Comme l’UE, la Suisse vise la neutralité carbone. Or, le secteur des transports est responsable de plus d’un tiers des émissions de CO2. Selon l’Association Transport et Environnement (ATE), si la Suisse veut atteindre ses objectifs climatiques, plus aucun véhicule à essence ou diesel ne devrait circuler à partir de 2030.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses en Suisse. En 2021, les véhicules purement électriques représentaient 13,3% des nouvelles immatriculations, un record. Une proportion qui s’élève à 15,3% pour les cinq premiers mois de 2022. Mais elles ne représentent toutefois que 2% du parc automobile suisse.

Avec une telle croissance, quels seront les besoins futurs en électricité pour recharger ces véhicules? Pour l’association Swiss eMobility, qui prévoit 2,4 à 2,9 millions de voitures électriques dans le pays d’ici 2035, l’excédent d’électricité nécessaire sera de 5,4 à 6,7 térawattheures par an – soit 10% de la consommation d’électricité actuelle. Aujourd’hui, la consommation totale d’électricité provient à 76% de sources renouvelables.

- «Les véhicules à combustion disparaîtront aussi des routes suisses» (Luigi Jorio, swissinfo.ch)

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative