Friedensnobelpreis für IAEA-Chef El Baradei

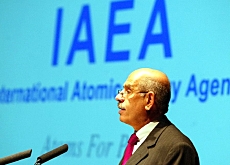

Der Friedensnobelpreis geht an den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA), den Ägypter Mohamed El Baradei.

Der Schweizer Verein «1000 Frauen für den Friedensnobelpreis» gratulierte der IAEA, zeigte sich aber gleichzeitig enttäuscht.

Sechs Jahrzehnte nach den Atombomben-Abwürfen in Japan ist der Friedensnobelpreis an die IAEA und ihren Generaldirektor Mohamed El Baradei verliehen worden. Sie erhalten den mit 1,6 Mio. Franken dotierten Preis je zur Hälfte.

Das Nobelkomitee würdigte damit am Freitag die Bemühungen dieser Behörde und von El Baradei, die Nutzung der Atomenergie für militärische Zwecke zu verhindern und zu gewährleisten, dass die Nutzung der Atomenergie für zivile Zwecke so sicher wie möglich erfolgt.

Es ist das sechste Mal, dass Bemühungen um die Abschaffung oder Eindämmung von Atomwaffen mit dem höchsten Friedenspreis ausgezeichnet werden.

Katastrophenübung abgesagt

Der frischgekürte Friedensnobelpreisträger habe über das Fernsehen von der Auszeichnung erfahren, sagte seine Sprecherin in Wien. Er habe sehr emotional reagiert. In der UNO-City, dem Sitz der IAEA in Wien, herrschte allgemeine Freude über die Auszeichnung an die Behörde und deren Leiter.

Über eine Lautsprecher-Durchsage wurden die Mitarbeiter der UNO-Institutionen über die Verleihung informiert. Eine für den Vormittag geplante Evakuationsübung des Gebäudes wurde kurzfristig abgesagt.

Umweltschützer skeptisch

Der Entscheid wurde von europäischen Spitzenpolitikern wie Deutschlands Bundeskanzler Gerhard Schröder, dem britischen Premier Tony Blair oder Frankreichs Staatschef Jacques Chirac begrüsst.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hingegen sprach von einem Preis für «Dr. Jekyll oder Mr. Hyde». Die IAEA habe die Aufgabe, die Weiterverbreitung von Atomenergie zu fördern, aber die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern.

«1000 Frauen» enttäuscht

Der Verein «1000 Frauen für den Friedensnobelpreis» hat der IAEA gratuliert. Die Schweizer Initiative setzte sich dafür ein, 1000 Frauen mit dem Nobelpreis auszuzeichnen – stellvertretend für alle Frauen, die auf der Welt gegen Krieg und Ausbeutung kämpfen.

«Wir waren auf einen Erfolg und auf eine Enttäuschung vorbereitet», sagte Projekt-Leiterin Rebecca Vermot gegenüber swissinfo. «Was uns bestimmt enttäuscht, ist, dass der Nobelpreis an eine reine Männerrunde ging.»

In den vergangenen zwei Jahren war der Friedensnobelpreis an Frauen gegangen, an die kenianische Umweltministerin Wangari Maathai und im Vorjahr an die iranische Menschenrechtlerin Schirin Ebadi.

Enttäuscht zeigt sich auch die Zürcher Stadträtin Monika Stocker, Vizepräsidentin des Vereins. «Schade, der Friedensnobelpreis für die 1000 Frauen wäre ein starkes, friedenspolitisches Symbol gewesen.»

Frauen-Netz wird weiter leben

Die drei Jahre, welche ins Projekt investiert worden sind, seien jedoch keineswegs verloren, betont Vermot. «Wir erhalten Mails von Frauen aus der ganzen Welt, dass nur schon die Nomination ihnen die Energie gegeben hat, weiter zu arbeiten.»

Die Arbeit der 1000 engagierten Frauen geht denn auch weiter. «Wir werden das Frauen-Netz weiterhin ermöglichen, vor allem durch eine interaktive Webseite und regionale Treffen.» Das Netz sei enorm gewachsen, in China, Brasilien, Kirgisien und Afrika hätten sich Frauen-Komitees gebildet. «Diese werden mit ihrer Arbeit nicht aufhören.»

Höchster Friedenspreis

Der Friedensnobelpreis wird jedes Jahr von einem fünfköpfigen Komitee in Oslo vergeben. Über dessen Zusammensetzung entscheidet das norwegische Parlament nach einem Parteienproporz. Dabei werden fast immer Politiker für jeweils sechs Jahre entsandt. Das Komitee wählt den Preisträger oder die Preisträgerin aus 199 Kandidierenden auf einer geheimen Liste aus.

swissinfo und Agenturen

Mohamed El Baradei wurde 1942 in Ägypten geboren, studierte in Kairo und dissertierte über internationales Recht in New York.

Seit 1984 arbeitet er bei der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA) in Wien. Kürzlich wurde er zum dritten Mal zu ihrem Generaldirektor gewählt.

Auch wenn er nicht die Ungezwungenheit seines Vorgängers, des Schweden Hans Blix, an den Tag legt, pflegt er ein gutes Verhältnis zu den Medien und einen westlichen Lebensstil.

Seine ägyptische Frau arbeitet als Kinder-Krankenschwester, seine Tochter arbeitet als Anwältin und sein Sohn ist in der Biotechnologie tätig.

1000 Frauen für den Friedens-Nobelpreis ist eine schweizerische Initiative, die weltweit mitgetragen wird.

Aus der Schweiz gehören Elisabeth Neuenschwander, Entwicklungshelferin, Irene Rodriguez, Kämpferin für illegale Flüchtlinge, Anni Lanz, Flüchtlingshelferin, Marianne Spiller Hadorn, Gründerin eiens Hilfsprojektes in Brasilien und Elisabeth Reusse Decrey, NGO-Gründerin, zu den 1000 Frauen.

Begleitend zum Projekt erscheint am 14. Oktober ein Buch mit Biographien und Bildern der 1000 Frauen.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch