«Gute Dienste sind stets auch im eigenen Interesse»

Philippe Welti war von 2004 bis 2008 Schweizer Botschafter in Iran, wo er die Interessen der USA vertrat. Die Politik der Guten Dienste seien stets auch mit Eigeninteressen verbunden, sagt Welti.

Im Gespräch mit swissinfo.ch sagt der Ex-Diplomat auch, welche die grössten Fehler von Staaten sind, die in einen Konflikt involviert sind.

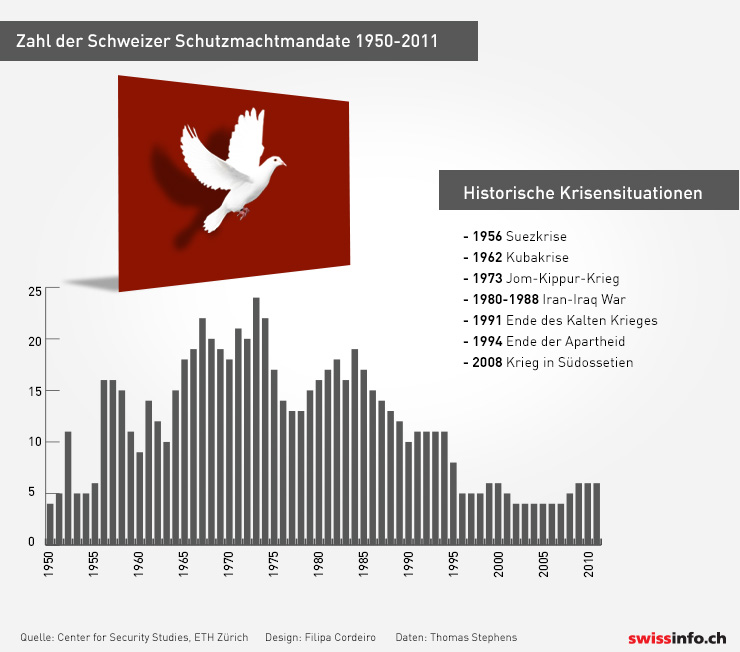

swissinfo.ch: Die Zahl der Schutzmachtmandate der Schweiz ist in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken. Weshalb?

Philippe Welti: 1940 bis 1945 herrschte weltweit Krieg, insbesondere aber in Europa. Genau in solchen Situationen sind Schutzmachtmandate absolut notwendig.

Erklären zwei Länder einander den Krieg, brechen sie als erstes ihre diplomatischen Beziehungen ab. Dies ist das Dümmste, was sie tun können. Nötig wäre genau das Gegenteil, denn man sollte die Kommunikationskanäle offen halten und miteinander sprechen.

Deshalb braucht es einen Dritten. Und weil die Schweiz in den 1940er-Jahren nicht in die Konflikte involviert war, wurde sie als ideale Mandatsnehmerin angesehen, welche die verschiedenen Interessen wahrnehmen sollte.

Mehr

Schweiz muss sich veränderten Konflikten anpassen

swissinfo.ch: Weshalb setzt die Schweiz ihre Politik der Guten Dienste fort? Ist es den Aufwand wert?

P.W.: Wir wollen erstens helfen, wir sind glücklich, eine Politik der Guten Dienste anbieten können. Es ist zweitens eine gute Möglichkeit, sich bei anderen Staaten als nützliche Einheit in Erinnerung zu halten. In Kriegen drohen Unbeteiligte, marginalisiert zu werden. Das war im Zweiten Weltkrieg besonders dramatisch.

Deshalb muss man für die anderen eine nützliche Funktion übernehmen. Das stärkt die Position der Schweiz. Denn in der Nachkriegszeit war die Stimmung ihr gegenüber nicht sehr positiv, galt sie doch als Profiteurin.

Mehr

Schutzmacht-Mandate als Spiegel der Weltpolitik

swissinfo.ch: Also konnte sie dank der Guten Dienste ihr Image verbessern?

P.W.: Gewiss, denn sie galten stets als ein Instrument zur Verbesserung des Rufes.

swissinfo.ch: Welches waren zu Ihrer Zeit als Botschafter in Iran die grössten Herausforderungen während dieser heiklen Mission?

P.W.: Es ging darum, das Schutzmandat auf seinen Kern zu reduzieren, also irgendwo zu sitzen und genau das zu tun, was der Auftraggeber verlangte. Mehr nicht.

Im Falle Kubas nehmen wir die Interessen sowohl Kubas als auch der USA wahr. Anders in Iran, wo wir nur die Interessen der USA vertreten, während der Iran erst Algerien, dann Pakistan mit dem Mandat einer Schutzmacht betraute. Die Interessen Teherans werden also von der pakistanischen Botschaft in Washington vertreten, und die Schweizer Botschaft nimmt in Teheran die Interessen der USA wahr.

Das Mandat beinhaltet die Offenhaltung eines Kommunikationskanals rund um die Uhr, absolute Vertraulichkeit sowie absolute Loyalität gegenüber dem Mandatgeber. Nachrichten müssen absolut unverändert übermittelt, dürfen also in keiner Weise verändert werden, wie es bei mündlichen Botschaften der Fall sein kann.

Geboren 1949 in Zürich, trat 1979 in den diplomatischen Dienst ein.

1996 wurde er stellvertretender Missionschef der Schweizer Botschaft in Bonn.

Danach leitete er die Direktion für Sicherheitspolitik im Schweizer Verteidigungsdepartement und vertrat den Schweizer Verteidigungsminister an Treffen der Nato-Partnerschaften.

2004-2008 war er Botschafter in Iran, bis 2011 Botschafter in Indien.

Philippe Welti ist der Vater der erfolgreichen Schweizer Sängerin Sophie Hunger.

swissinfo.ch: Wie viel Zeit nahmen die Guten Dienste in Anspruch?

P.W.: Rund ein Drittel. Es gab immer zwei Interessenfelder: die konsularischen und die diplomatischen Interessen. Erstere betrafen US-Bürger, die etwa in Iran verhaftet wurden. Da ging es um konsularischen Schutz.

Bei den diplomatischen Interessen geht es nicht um Bürger, sondern um Regierungen. Stellt Washington Teheran eine Frage, überbringe ich diese persönlich den iranischen Behörden, in der Regel dem Aussenministerium.

Ich verfügte über eine Abteilung, die elf Personen zählte und sich um die konsularischen Interessen kümmerte. Wurde es politisch, erklärten wir den Fall zu einem diplomatischen Interesse, das ich selbst wahrnahm. Gab es etwas zu schreiben, schrieb ich es selbst.

swissinfo.ch: 2011 spielte die Schweiz eine zentrale Rolle bei der Freilassung zweier US-Bürger, die von Teheran als Geiseln gehalten worden waren.

P.W.: Ich verwende nicht den Begriff Geiseln, sondern spreche von inhaftierten Personen. Solche Fälle gab es auch zu meiner Zeit. Weil diese in der Öffentlichkeit meist grosse Beachtung finden, kann die US-Regierung unter starken innenpolitischen Druck geraten. Das führt dazu, dass aus einer grundsätzlich konsularischen Angelegenheit eine diplomatische Angelegenheit wird. Ist Washington involviert, muss der Schweizer Botschafter in Teheran handeln.

swissinfo.ch: Wie stark waren Sie in solchen Situationen unter Druck?

P.W.: Es handelt sich nicht um moralischen Druck in dem Sinne, dass man unter Erfolgszwang steht. Es ist vielmwehr der Druck, etwas zu tun, manchmal auch ganz alltägliche Dinge.

swissinfo.ch: Wie sehen Sie Ihre fünf Jahre in Teheran?

P.W.: Als Höhepunkt meiner Karriere. Ich habe sehr schöne Erinnerungen, weil meine Dienste von Washington anerkannt wurden. Dies geschah bei den Konsultationsbesuchen, die ich zweimal jährlich in Washington machte. Meine Dienste wurden aber auch von Iran anerkannt.

Die Übertragung eines Mandats als Schutzmacht drückt also auch das grosse Vertrauen aus, das die USA gegenüber der Schweiz haben. Stets aber braucht es auch das Einverständnis des Gastlandes, in meinem Fall also Iran.

1936: Eröffnung der Schweizer Botschaft in Teheran.

1979: Islamische Revolution in Teheran; Studenten halten Mitarbeiter der US-Botschaft während 444 Tagen als Geiseln fest. Die USA brechen die diplomatischen Beziehungen ab.

1980: Die Schweiz wird Schutzmacht der USA in Iran und leistet konsularische Hilfe für US-Bürger.

2008: Aussenministerin Micheline Calmy-Rey schliesst in Teheran einen Vertrag zur Lieferung von Gas ab, was ihr in der Schweiz grosse Kritik einbringt.

2010: Die Schweiz schliesst sich den UNO-Sanktionen an, nachdem Iran sich weigert, sein Atomprogramm zu stoppen.

2011: Sie übernimmt auch die Sanktionen der USA, der EU und weiterer Länder.

2012: Die Schweiz weitet das Handelsembargo aus, nimmt aber den Handel mit Rohöl davon aus.

(Übertragen aus dem Englischen: Renat Kuenzi)

Links

Die Guten Dienste der Schweiz (EDA)Externer Link

Gute Dienste im historischen Lexikon der SchweizExterner Link

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch