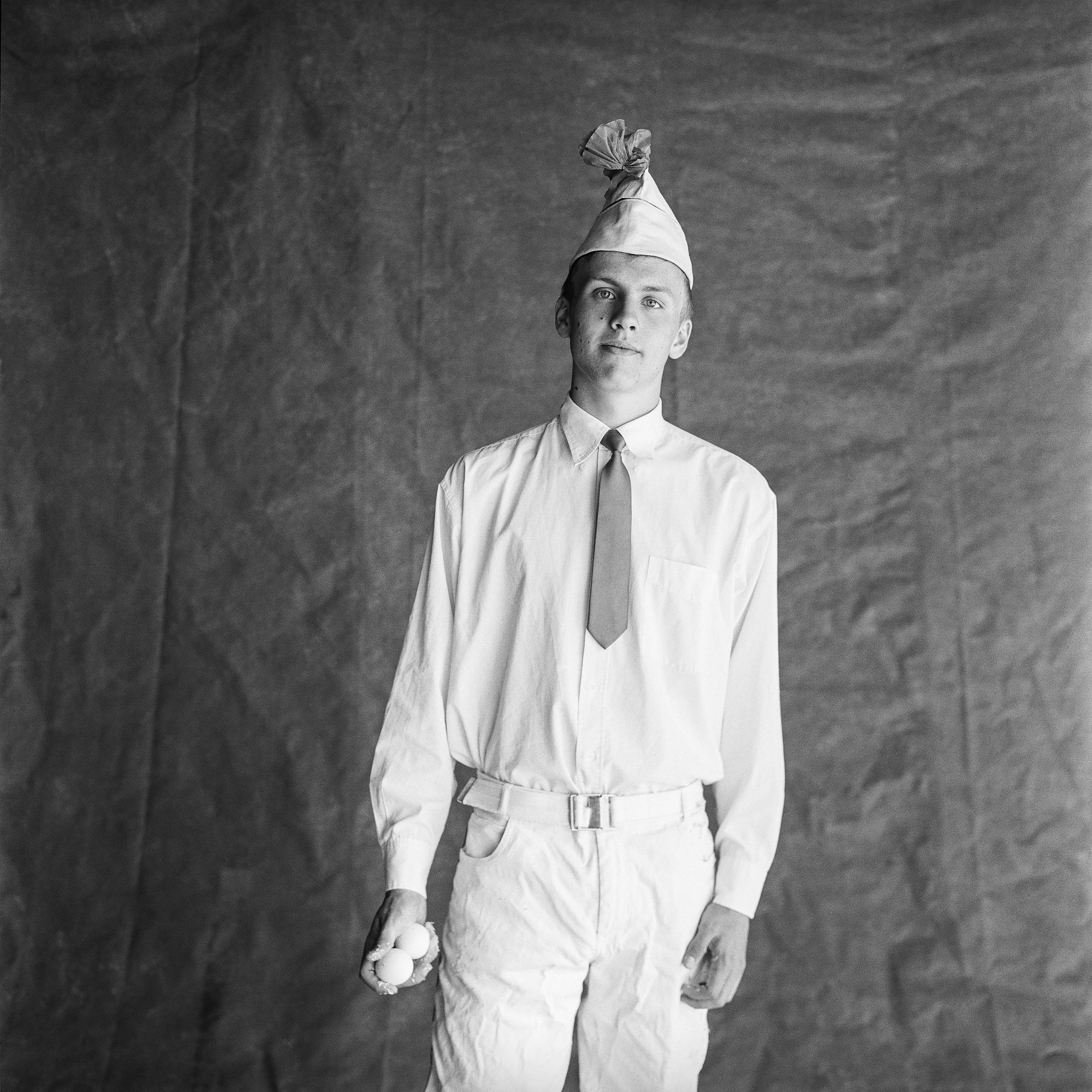

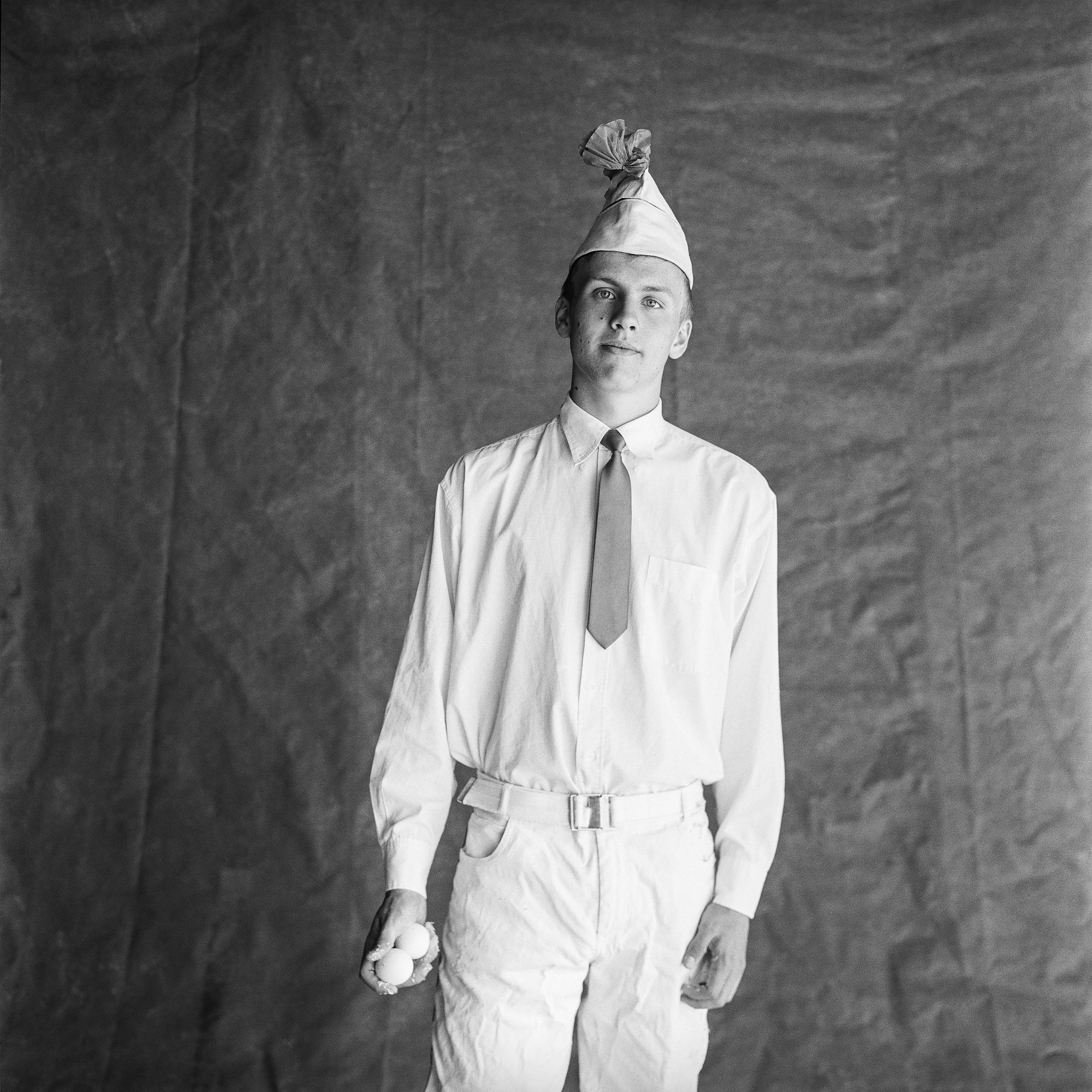

白い衣装の「ランナー」。若く新鮮な「春のメッセンジャー」を体現している。彼が冬と戦うスイスの伝統行事「アイヤーレーゼット」は、復活祭(イースター)の次の日曜日に行われる

Thomas Kern/swissinfo.ch

白い衣装の「ランナー」。若く新鮮な「春のメッセンジャー」を体現している。彼が冬と戦うスイスの伝統行事「アイヤーレーゼット」は、復活祭(イースター)の次の日曜日に行われる

Thomas Kern/swissinfo.ch

80メートルに渡る村の通りの両側に、1メートルおきにおがくずの山を置き、卵をその上に乗せる。卵の数は162個に上る

Thomas Kern/swissinfo.ch

80メートルに渡る村の通りの両側に、1メートルおきにおがくずの山を置き、卵をその上に乗せる。卵の数は162個に上る

Thomas Kern/swissinfo.ch

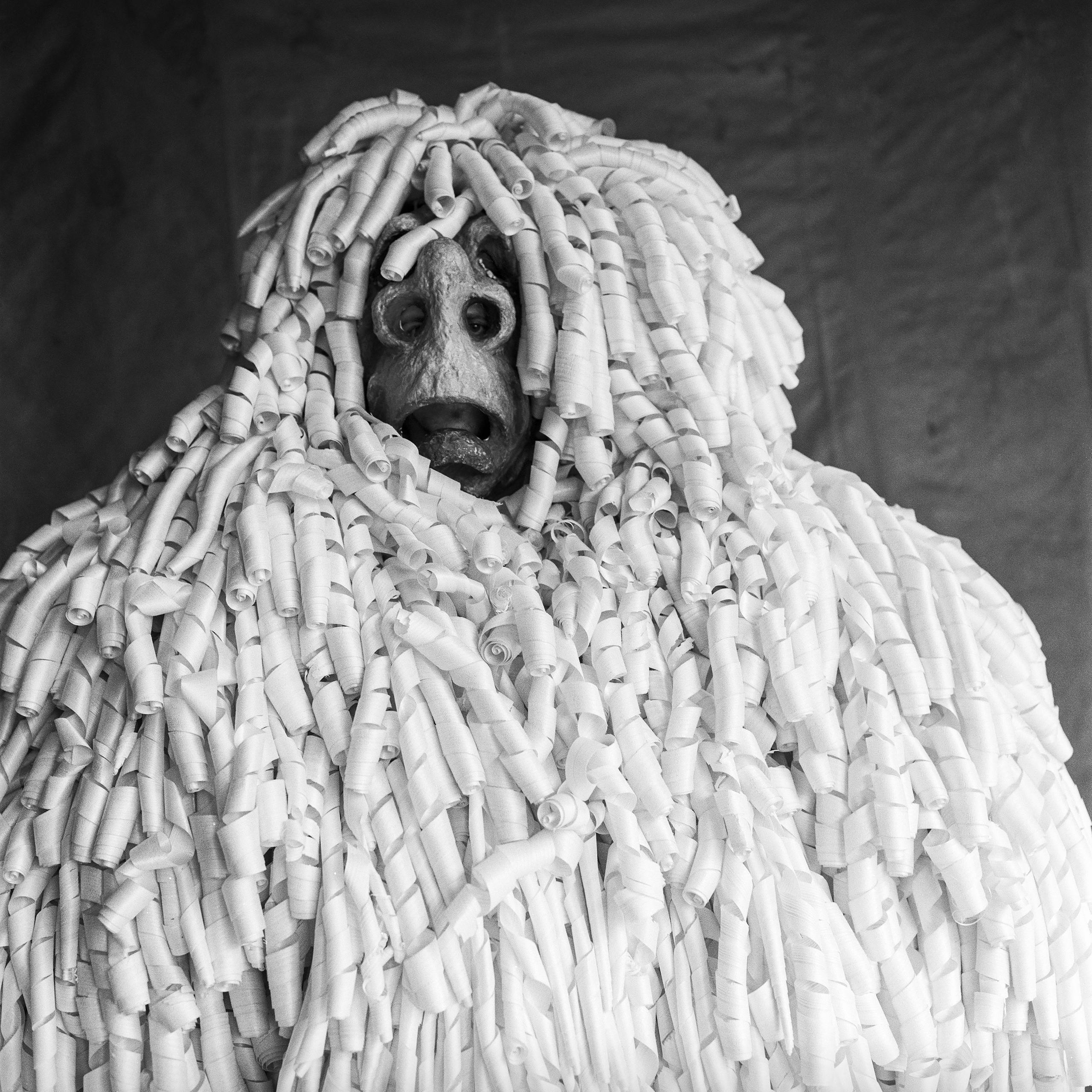

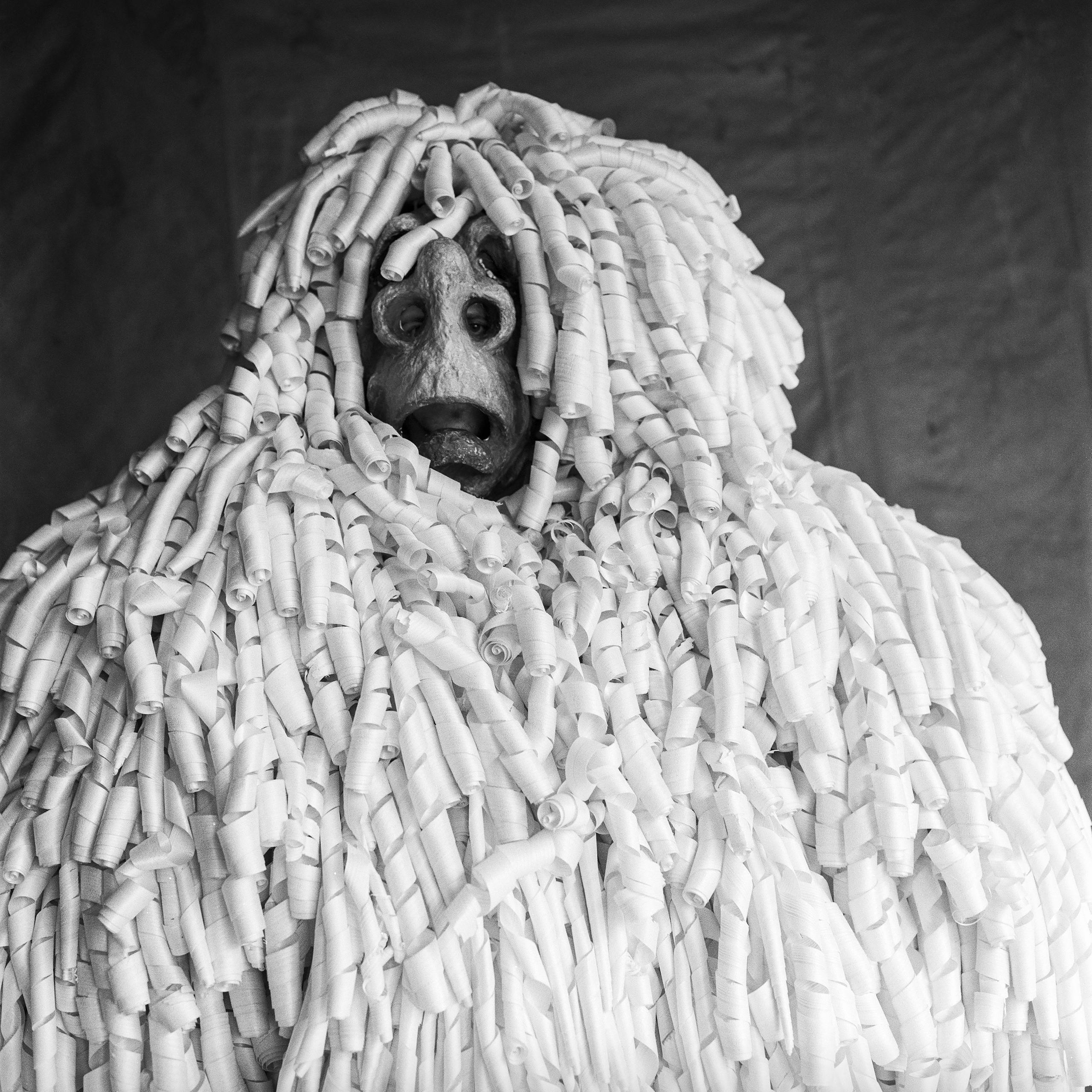

「Hobelspänler(かんなくず男)」の衣装は、頭のてっぺんからつま先まで、丸めたかんなくずでできている。最も手間がかかる衣装の一つだ。かんなで削り、丸め、衣装に縫い付ける。すべて手作業だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

「Hobelspänler(かんなくず男)」の衣装は、頭のてっぺんからつま先まで、丸めたかんなくずでできている。最も手間がかかる衣装の一つだ。かんなで削り、丸め、衣装に縫い付ける。すべて手作業だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

わらを詰めて縫い上げる「わら男」の仕上げ

Thomas Kern/swissinfo.ch

わらを詰めて縫い上げる「わら男」の仕上げ

Thomas Kern/swissinfo.ch

わら男の衣装は、中古の麻袋にわらを詰めて作る。行事の直前に縫って完成させる

Thomas Kern/swissinfo.ch

わら男の衣装は、中古の麻袋にわらを詰めて作る。行事の直前に縫って完成させる

Thomas Kern/swissinfo.ch

春と冬の戦いをジャッジする「牧師」と「5人の委員」たち

Thomas Kern/swissinfo.ch

春と冬の戦いをジャッジする「牧師」と「5人の委員」たち

Thomas Kern/swissinfo.ch

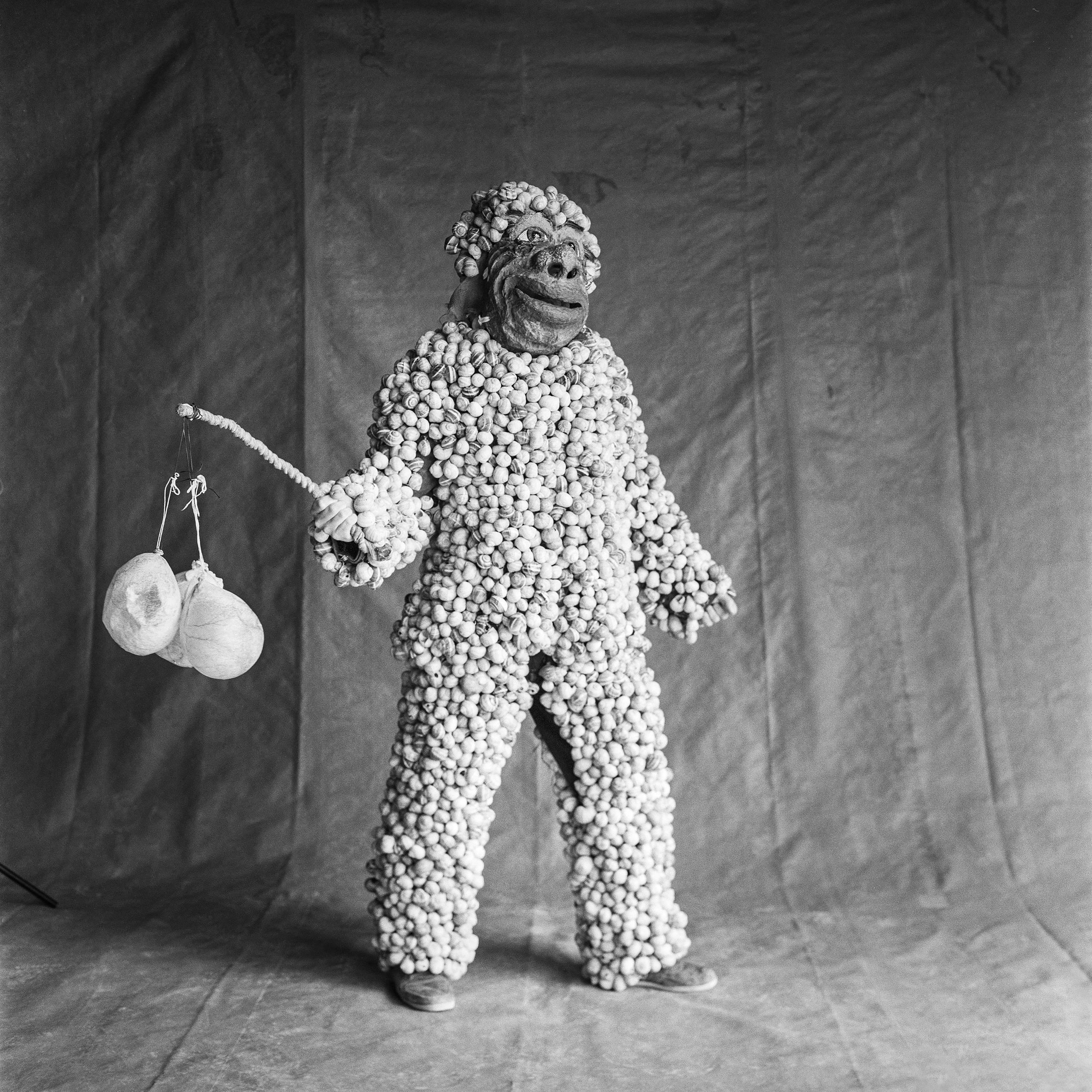

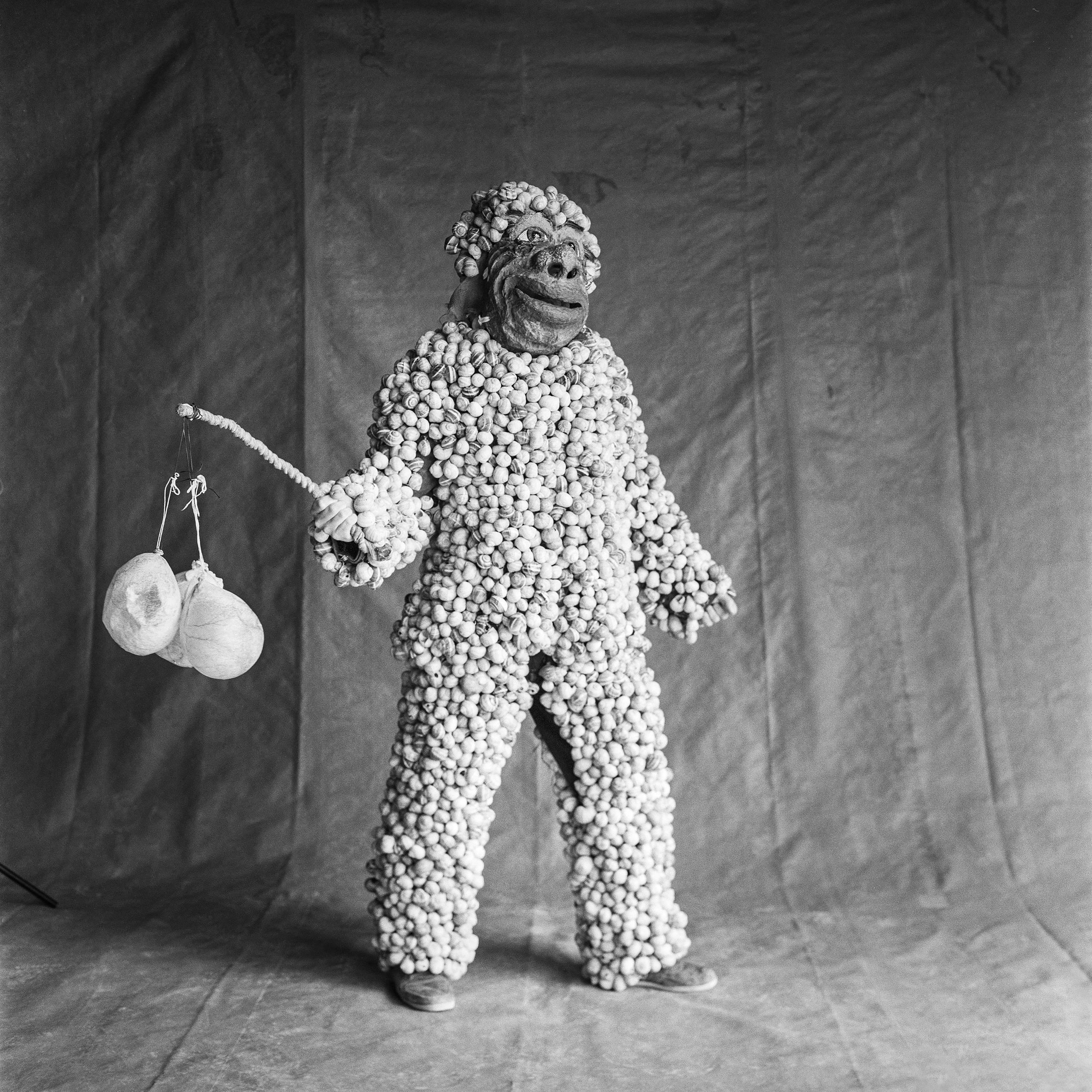

「かたつむりの殻男」の衣装は、かたつむりの殻でできている。中にかたつむりはもちろん入っておらず、生気のない冬を象徴している。手には空気を入れた袋を持っている

Thomas Kern/swissinfo.ch

「かたつむりの殻男」の衣装は、かたつむりの殻でできている。中にかたつむりはもちろん入っておらず、生気のない冬を象徴している。手には空気を入れた袋を持っている

Thomas Kern/swissinfo.ch

「もみの木男」が象徴するのは「緑にあふれた春」。もみの木は冬の間も唯一、葉が緑色のままだからだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

「もみの木男」が象徴するのは「緑にあふれた春」。もみの木は冬の間も唯一、葉が緑色のままだからだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

白い衣装の「ランナー」が道に並んだ卵を集める。手前はフライパンを持った「老婆」

Thomas Kern/swissinfo.ch

白い衣装の「ランナー」が道に並んだ卵を集める。手前はフライパンを持った「老婆」

Thomas Kern/swissinfo.ch

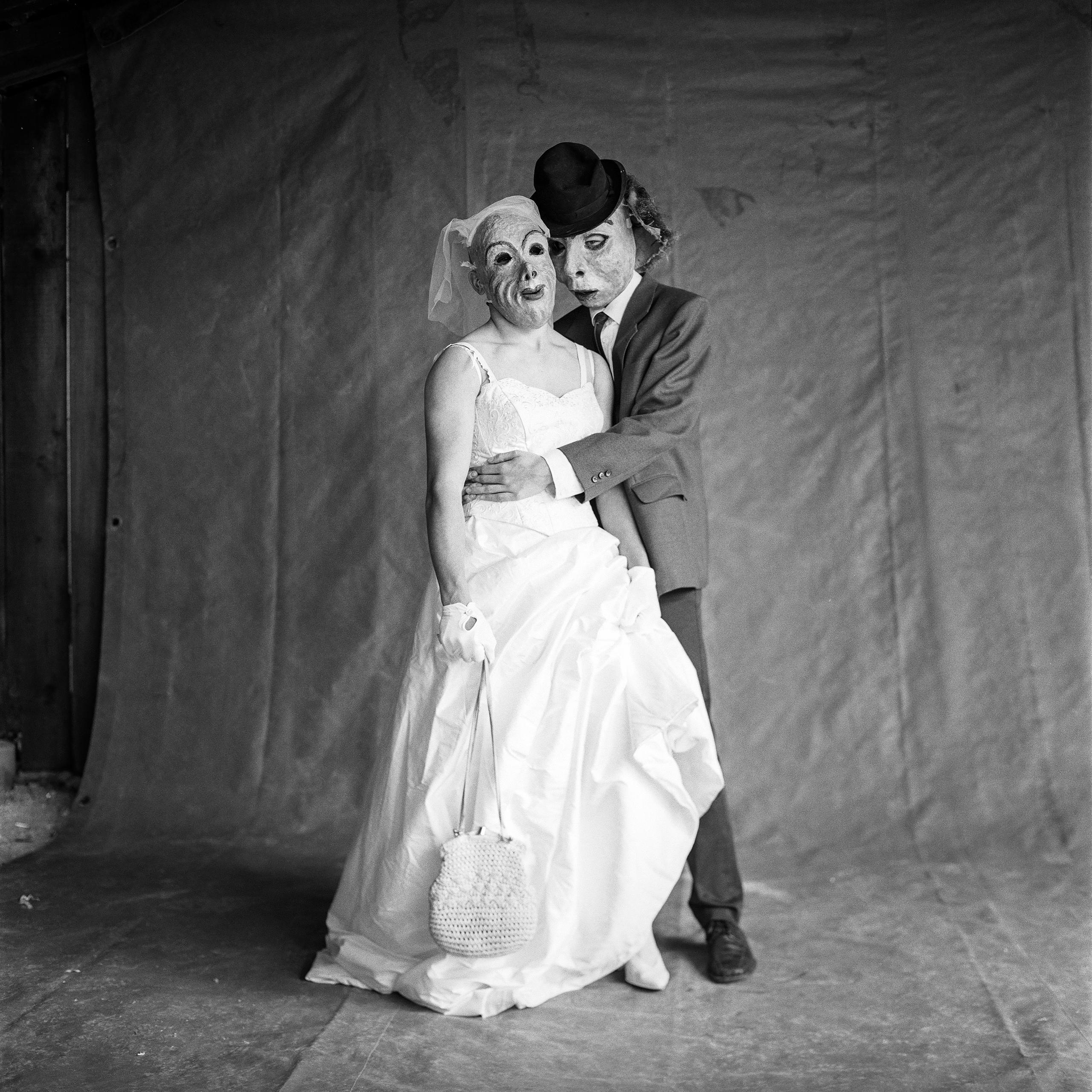

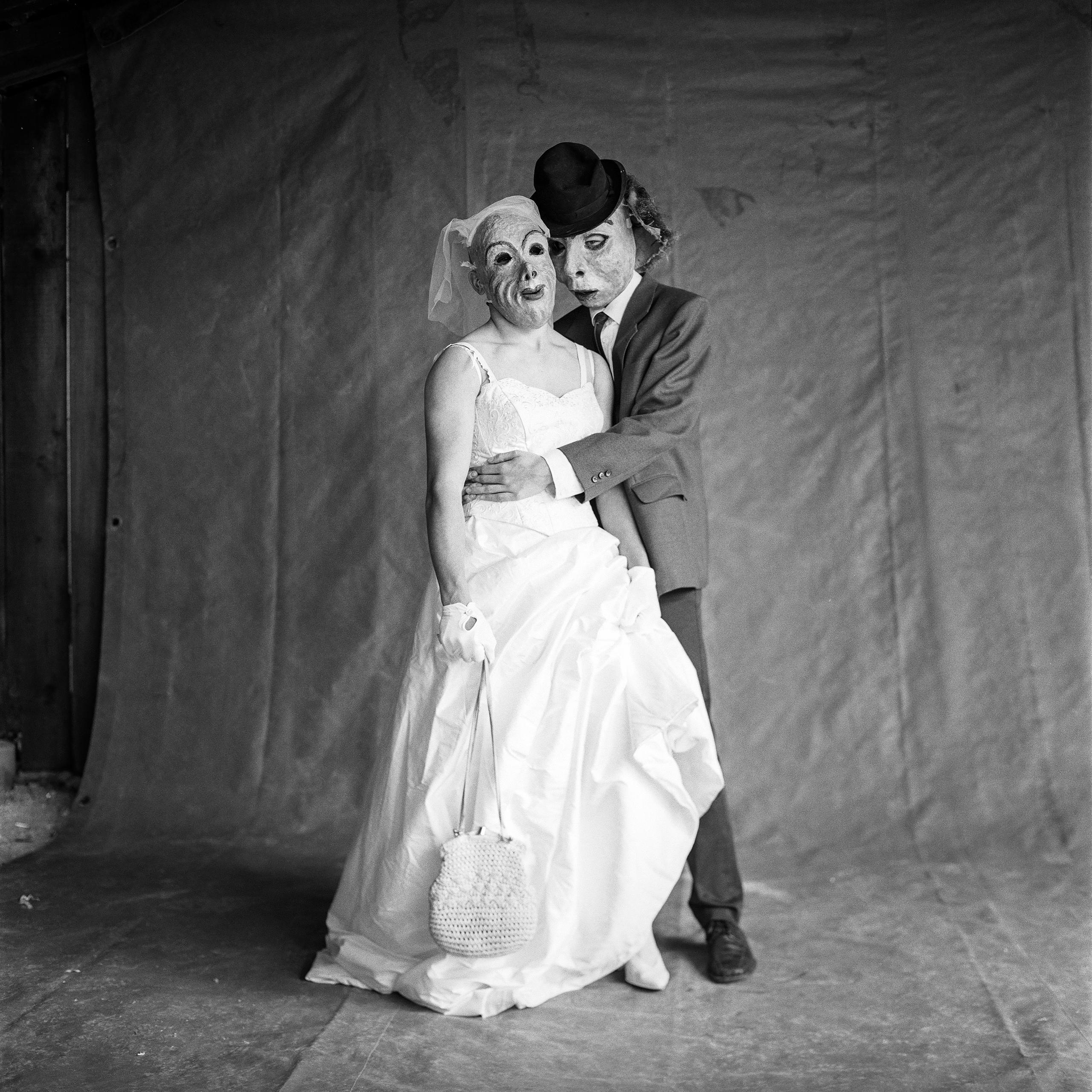

「新郎新婦」は若き愛と純潔のシンボル

Thomas Kern/swissinfo.ch

「新郎新婦」は若き愛と純潔のシンボル

Thomas Kern/swissinfo.ch

「ヒイラギ男」に覆いかぶさる「わら男」。そのわら男を「新婦」がハンドバッグで殴りつける

Thomas Kern/swissinfo.ch

「ヒイラギ男」に覆いかぶさる「わら男」。そのわら男を「新婦」がハンドバッグで殴りつける

Thomas Kern/swissinfo.ch

162個の卵が道に並べられた。これから始まる春と冬の戦いを首を長くして待つ観客

Thomas Kern/swissinfo.ch

162個の卵が道に並べられた。これから始まる春と冬の戦いを首を長くして待つ観客

Thomas Kern/swissinfo.ch

「老婆」と「老爺」は生への疲れや生気のなさを表している。春と冬の戦いに彼らが介入するのは、季節の移り変わりと春の訪れに対する最後の抵抗だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

「老婆」と「老爺」は生への疲れや生気のなさを表している。春と冬の戦いに彼らが介入するのは、季節の移り変わりと春の訪れに対する最後の抵抗だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

戦いに参加するヒイラギ男が、衣装の頭部を外し一休み。2人の審判が警護に回る。この衣装の重さは40キロにもなる

Thomas Kern/swissinfo.ch

戦いに参加するヒイラギ男が、衣装の頭部を外し一休み。2人の審判が警護に回る。この衣装の重さは40キロにもなる

Thomas Kern/swissinfo.ch

「かんなくず男」が「もみの木男」につかみかかる。冬が春を押しつぶす瞬間だ。手間の掛かった衣装も、行事の終わりにはバラバラになり、道に散乱する

Thomas Kern/swissinfo.ch

「かんなくず男」が「もみの木男」につかみかかる。冬が春を押しつぶす瞬間だ。手間の掛かった衣装も、行事の終わりにはバラバラになり、道に散乱する

Thomas Kern/swissinfo.ch

スイス人が大好きなカードゲーム「ヤス」。そのカードがびっしりと貼られた「ヤス男」は人間の遊びから生まれる永遠の喜び、つまり春を表現する

Thomas Kern/swissinfo.ch

スイス人が大好きなカードゲーム「ヤス」。そのカードがびっしりと貼られた「ヤス男」は人間の遊びから生まれる永遠の喜び、つまり春を表現する

Thomas Kern/swissinfo.ch

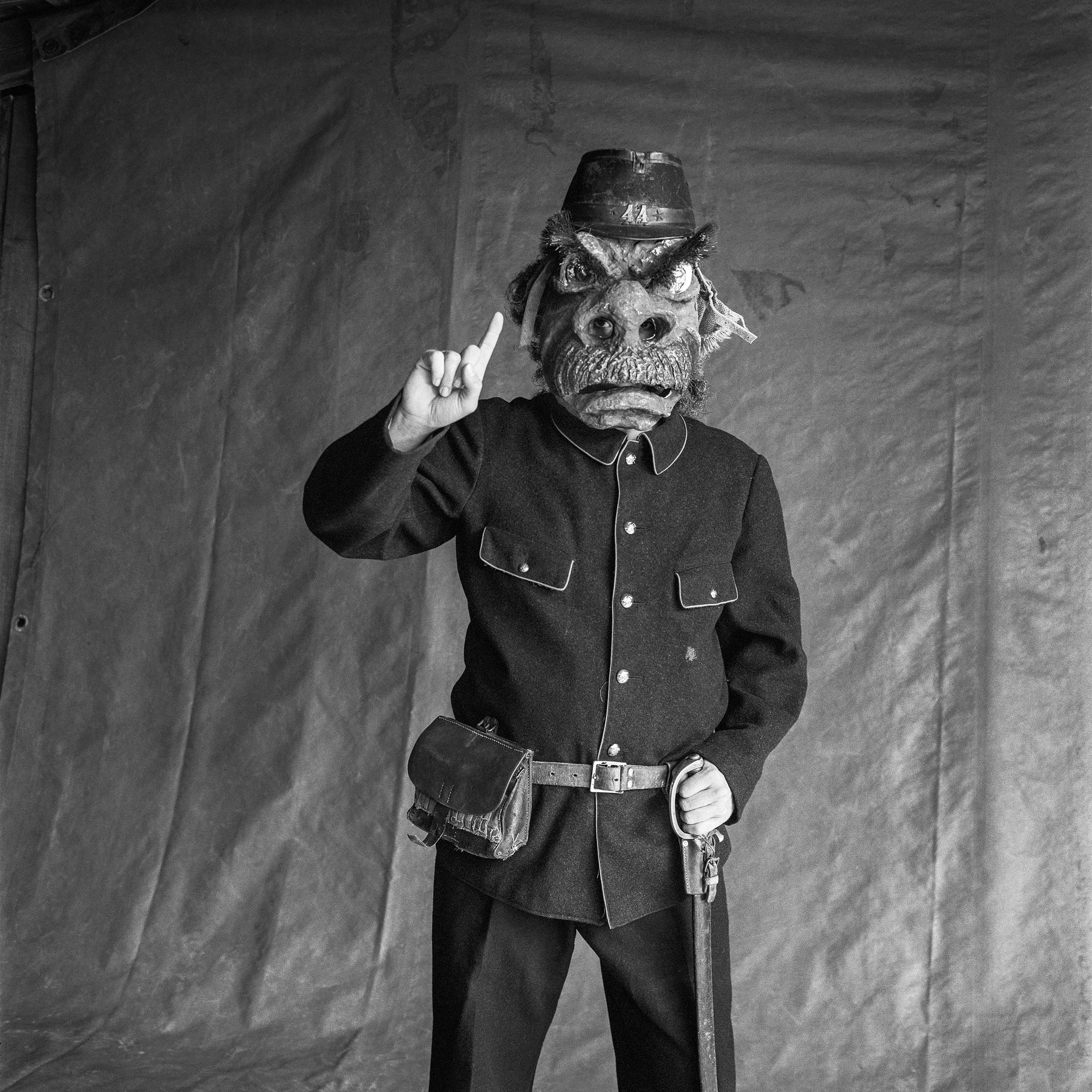

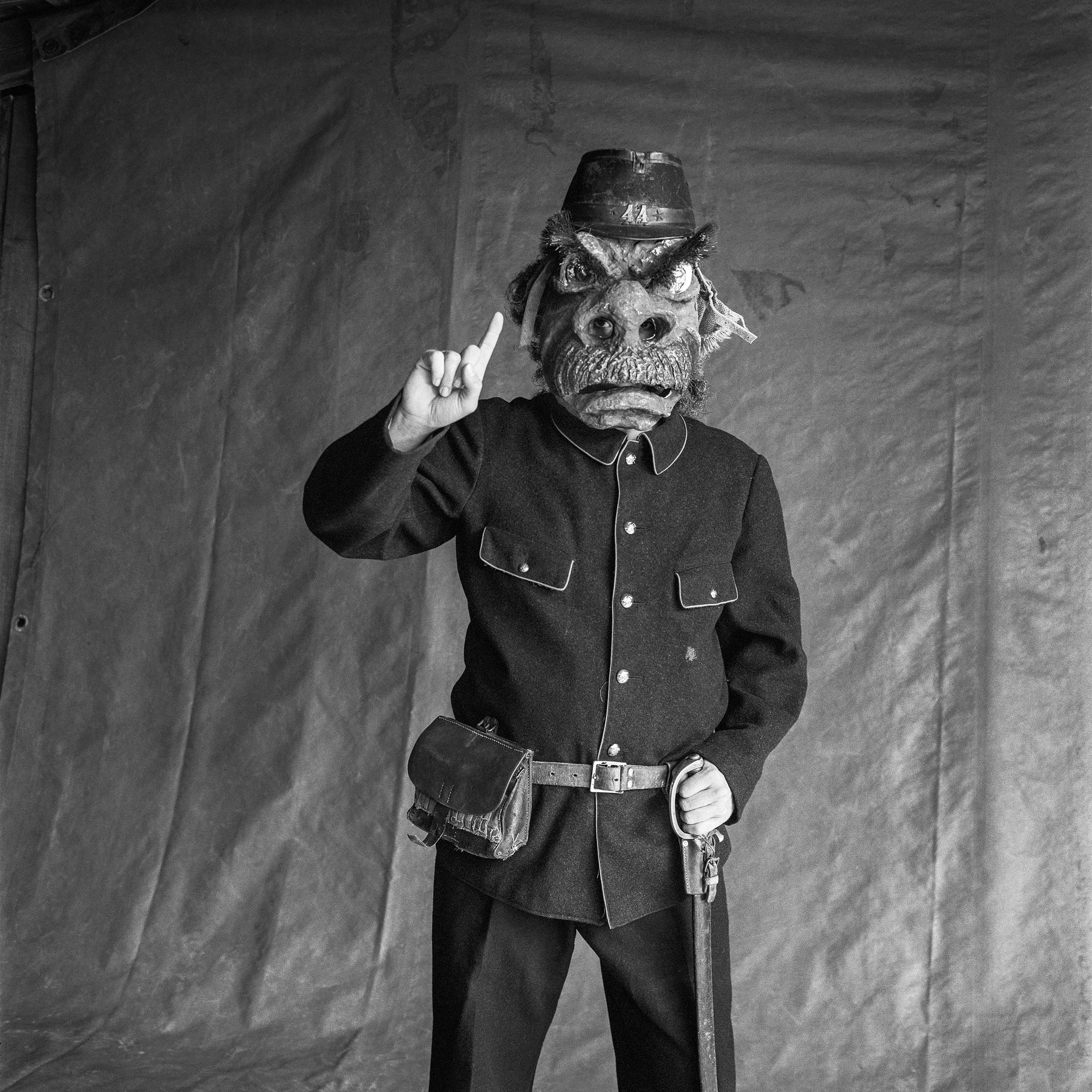

「警官」は傷を癒す力を持ち、自然の戦いを和らげる。ポケットには針と糸が入っていて、衣装が壊れた時に修理する

Thomas Kern/swissinfo.ch

「警官」は傷を癒す力を持ち、自然の戦いを和らげる。ポケットには針と糸が入っていて、衣装が壊れた時に修理する

Thomas Kern/swissinfo.ch

もみ殻でいっぱいのかご。162個の卵が並ぶ通りの最後にある。ランナーが卵を広い、このかごに投げ入れる

Thomas Kern/swissinfo.ch

もみ殻でいっぱいのかご。162個の卵が並ぶ通りの最後にある。ランナーが卵を広い、このかごに投げ入れる

Thomas Kern/swissinfo.ch

スイスには春の訪れを祝う伝統行事が数多くある。ファスナハト(カーニバル)、チューリヒのセクセロイテン、エンガディン地方のカランダマルツのような行事は良く知られているが、マイナーなものも忘れてはならない。

このコンテンツが公開されたのは、

フォトエディターとして、SWI swissinfo.chでの写真の編集利用と写真家とのコラボレーションを担当。機会があれば、カメラを持って記者に同行する。

チューリヒで写真家として訓練を受け、1989年からフォトジャーナリストとして活動。1990年にスイスの写真家エージェンシー、ルックアット・フォトスを設立。ワールド・プレス・アワードを2度受賞し、スイスの奨学金制度も利用。作品は広く展示され、様々なコレクションに収蔵されている。

Thomas Kern, swissinfo.ch

あまり知られていないものの一つに、スイス北西部アールガウ州で古くから続く「アイヤーレーゼット(Eierleset/卵拾い)」がある。これは「冬と春が戦って春が勝利する」行事で、今日では地元のスポーツクラブが恒例行事として開催する。エッフィンゲンで行われるアイヤーレーゼットの公式サイト外部リンクには、昨年撮影された写真が載っている。行事の目玉、卵は繁殖の象徴だ。「アイヤーレーゼットは自然の目覚め。生気に満ちあふれた春が、すでに疲れ切った冬に勝利する行事だ」

準備は何週間も前から始まる。行事に使う衣装を取り出し、傷んだ部分を直して寸法を合わせる。人が中に入った状態で縫い合わせるものもある。イベントの直前に完成させるのは、麻袋に約30キロのわらを詰めて作る「わら男」の衣装だ。人が中に入った状態でわらを詰め、袋を縫い合わせる。

卵が村の通りに並べられたら、いよいよアイヤーレーゼットがスタート。春と冬を象徴するさまざまな衣装を着た参加者が春と冬に分かれ、戦いを繰り広げる。緑(春)と渇き(冬)がぶつかる瞬間だ。

道に置かれた卵を拾うのは、白い服を着た「ランナー」。結婚式の衣装と仮面を身に着けた「新郎」と「新婦」、そして「鶏男」がランナーを守る。「鶏男」は昔、本物のめんどりを腕に抱えていた。卵がどこから来るのか、そして「繁殖」が今も卵を食べる習慣とつながっているという信仰を人々に見せるためだった。

一方、冬の乾きを象徴する「わら男=冬の便り人」が従えるのが「老爺」と「老婆」のカップル。春を援護する若き「新郎」と「新婦」に相対する存在だ。

春と冬の戦いを見届ける審判は、村のお偉いさん、「牧師」と「警察官」だ。スポーツクラブの男性5人が黒いスーツを着て「Fünferrat(5人の委員)」に扮する。この5人はかつて冬や春の一員として戦い、お役御免となった人たちだ。

(独語からの翻訳・大野瑠衣子)

続きを読む

おすすめの記事

チューリヒの春祭り セクセロイテンの舞台裏

このコンテンツが公開されたのは、

チューリヒでは毎年4月、ある月曜日の午後6時に、セクセロイテン広場に設置された雪男が爆発する。これは春を祝う伝統行事「セクセロイテン」の儀式で、雪男の頭が爆発するのにかかった時間で夏の天気を占う。雪男の名前は「ベーグBöögg」。ベーグの製作現場をのぞいた。

もっと読む チューリヒの春祭り セクセロイテンの舞台裏

おすすめの記事

チューリヒの夏は「穏やか」雪男が予報

このコンテンツが公開されたのは、

春の到来を祝うチューリヒの伝統行事「セクセロイテン」は8日夕、雪男を燃やして夏の天気を占う毎年恒例の儀式が行われた。それによると、今年は「穏やか」な夏になりそうだ。

もっと読む チューリヒの夏は「穏やか」雪男が予報

おすすめの記事

スイスにカーニバルのシーズン到来

このコンテンツが公開されたのは、

カトリック教会のお祭り「カーニバル(ドイツ語でファスナハト)」が、スイス各地で始まった。古都ルツェルンでは昨日開幕した。国内最大規模のバーゼルのカーニバルは11日に始まる。

もっと読む スイスにカーニバルのシーズン到来

おすすめの記事

スイス警察、KKK仮装の12人を事情聴取

このコンテンツが公開されたのは、

スイスのシュヴィーツ州警察は10日、同州ブルンネンのファスナハト(カーニバル)で白人至上主義団体クー・クラックス・クラン(KKK)の仮装をした全12人の男性を事情聴取したと発表した。ただ専門家によると、法律違反に問われるかはグレーゾーンだ。

もっと読む スイス警察、KKK仮装の12人を事情聴取

おすすめの記事

バーゼルのファスナハト、ユネスコ世界無形文化遺産に

このコンテンツが公開されたのは、

スイス最大のカーニバル、バーゼルのファスナハトが7日、ユネスコ(国連科学文化教育機関)の無形文化遺産に登録された。スイスとしてはヴヴェイのワイン醸造フェスティバルに次ぐ2件目だ。

もっと読む バーゼルのファスナハト、ユネスコ世界無形文化遺産に

おすすめの記事

スイスらしい伝統はどれ?

このコンテンツが公開されたのは、

「ユネスコ ( Unesco ) は無形文化遺産」の代表リストを作成している。スイスも各州で登録の候補地を集めているところだ。 伝統には本物も偽物もない スイスの無形伝統文化と呼べるものに何があるだろう。カトリックの山…

もっと読む スイスらしい伝統はどれ?

おすすめの記事

風習・祭り

このコンテンツが公開されたのは、

カーニバルからヨーデルフェスティバルまで、スイスの風習や伝統は州によって多彩に異なる。 バーゼルのカーニバルで騒々しい不協和音の音楽を奏でるグッゲンミュージックの音楽隊(写真)、ベルンの玉ねぎ市、アルプスの山村で開催され…

もっと読む 風習・祭り

おすすめの記事

ユネスコ無形文化遺産登録へ期待膨らむ「雪崩リスクマネジメント」

このコンテンツが公開されたのは、

アルプス最大の自然の脅威の一つ、雪崩を予測するために、雪の結晶を拡大鏡で観察するというのは意外に思われるかもしれない。だが、これは雪崩を制御するためにスイスで行われている作業の一つだ。スイスの「雪崩リスクマネジメント」は、今秋、念願のユネスコ無形文化遺産への登録が期待されている。

もっと読む ユネスコ無形文化遺産登録へ期待膨らむ「雪崩リスクマネジメント」

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。