米中がジュネーブで初の通商協議 スイスにとっては外交的勝利

スイス・ジュネーブで10日、貿易摩擦問題をめぐり中国と米国の代表者が直接協議する。関税と貿易戦争の緊張緩和が中心議題となる予定で、国際舞台で存在感を発揮できていなかったスイスにとっては久々の外交的勝利と受け止められている。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

米国側はスコット・ベッセント財務長官ら、中国側は経済担当の最高責任者・何立峰(ホーリーフォン)副首相らが出席。ロイター通信によると、全体的な関税の引き下げや特定製品への課税、輸出管理、さらにはドナルド・トランプ政権が撤廃を決めた、少額輸入品の関税免除措置「デミニミス・ルール」などについて協議する見通しだ。

第2次トランプ政権が対中関税を発動後、米中高官による正式会談が行われるのはこれが初めて。

今回の会談はスイス外交の勝利でもある。米国はスイスにとって第2位、中国は第3位の貿易相手国だ。トランプ氏は4月、中国製品に最大145%の輸入関税を課すと発表。中国側は最大125%の報復関税を課し、米中貿易戦争が激化した。

ジュネーブでの協議は、両国の貿易摩擦の緩和に向けた長期交渉の出発点になるとみられている。

スイス外交の勝利

スイス連邦外務省は、米中双方に接触しジュネーブでの会談を提案したことを認めた。ジュネーブは長年、国際的な協議や対話の舞台を務めてきた伝統がある。

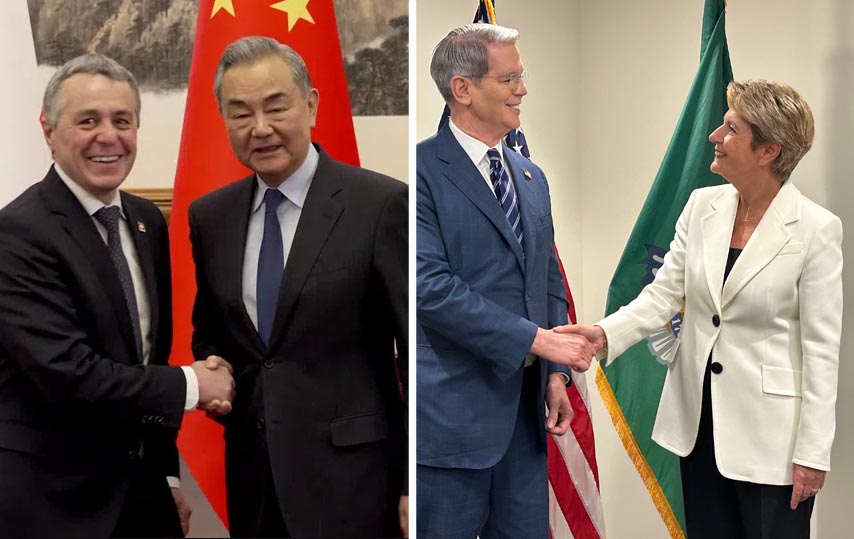

スイスの3閣僚は約2週間前、当初の予定を変更し中国と米国を訪問。訪中は今年後半に予定されていたが、それを前倒ししてイグナツィオ・カシス外相が日本を訪れた足でそのまま現地へ飛んだ。4月8日にはギー・パルムラン経済相とカリン・ケラー・ズッター大統領兼財務相が訪米した。パルムラン氏の訪米は非公式日程だった。

スイスはまた、現在米国がスイス製品に課す最大31%の関税撤回も目指す。31%は他の欧州諸国より高い。ただ今回の会談やパルムラン氏の訪米が、スイスにとって経済的な利得にもつながるかは不明だ。

おすすめの記事

主導権争い

米中のどちらが会談を提案したかについては、両国とも「相手側からの要請だった」と食い違う。

中国政府は、今度の通商協議は米国の要請で実現したと強調する。中国商務省の報道官は5月7日、米国高官が関税措置を調整する意向を示したと述べた。

報道官は「米国側から様々なルートを通じて、米国高官が積極的に情報を伝えてきた」とし「世界の期待、中国の国益、米国産業や消費者の要望を熟慮した結果、中国は対話に応じる決断を下した」と述べた。

一方、マルコ・ルビオ米国務長官はこの数日前に米FOXニュースで「中国側が接触してきた。彼らは協議を望んでいる」と述べた。

米中欧関係の専門家で、ジュネーブ国際・開発研究大学院の相藍欣(ランシンシャン)名誉教授は「トランプ政権は、前政権時のように中国が譲歩すると読み誤った」と指摘する。

トランプ政権は1期目の任期中、複数段階に分けて中国製品に対する追加関税を25%に引き上げた。中国の報復関税を受けて次第に対象品目・金額を増やし、米中貿易戦争に発展した。一息ついたのは中国が譲歩したためだ。2019年12月に合意された第1段階の経済・貿易協定では、中国が対米輸入を2年間で2000億ドル相当増やすことが盛り込まれた。これを受け、米国は一部製品の追加関税を引き下げ・撤回した。

だが相氏は、「今回、習近平(シーチンビン)国家主席が弱腰になるとは予測しづらい」とみる。中国が当時より経済的にも地政学的にも強大になっているためだ。

中国の名目GDPは依然として米国に及ばないが、アジアとアフリカ大陸における「一帯一路」構想への巨額の投資を通じ、中国は過去10年間で地政学的に大きな影響力を持つようになった。また、トランプ氏の保護主義的な政策に対抗し、貿易の擁護者、多国間主義の擁護者、そしてグローバル・サウスのリーダーと自らを位置づけている。

香港大学の金融学教授で、元イェール大学教授の陳志武(ジーウーチェン)氏は、「米中両政府とも自国民に『相手に屈した』とは見られたくないため、第三国であるスイスでの対話を選んだ」と話す。

スイスは国際外交の舞台に返り咲けるか?

国際舞台で重要な役割を担い続けたいスイスにとって、今回の会談は重要な意味を持つ。2021年にはジョー・バイデン前米大統領とウラジーミル・プーチン露大統領がスイスで首脳会談した。

しかし、2022年のロシアによるウクライナ侵攻や国際社会の分断の加速は、スイスの中立性や仲介外交をめぐって様々な議論を呼んだ。昨年6月にスイスが主催したウクライナ平和サミットにロシアを招待せず、中国も不出席だった。

3月には、スイスでパレスチナ占領地に関するジュネーブ第4条約締約国会議がスイスで開かれる予定だったが、不参加者が相次ぎ直前で中止された。

おすすめの記事

ジュネーブでの「中東会議」、不参加者続出で中止 「あまりにも分断された」国際社会を反映

相氏は「スイスが中立を維持し続ける限り、代わりとなる国は存在しない」と強調する。ただしそれはホスト国としてだけで、根深い相違を持つ2つの大国、特に台湾や南シナ海のような地政学的に微妙な問題を調停する能力はかなり限られている、と同氏は付け加える。

陳氏は「米中間の価値観や優先順位の違いは、第三国が埋め合わせるにはあまりにも大きく、根深い」と説明する。

ジュネーブでの交渉が具体的な成果をもたらすとの期待は今のところ高まっていない。関税緩和に踏み込むよりも、対話と信頼の回復を目指したものとなりそうだ。

「この最初の会談で具体的な結果が出るとは思えない。最も重要なのは、双方が自国の立場と、相手側が満たすべき要求を相手に伝えることだ」と陳氏は話す。

米紙ニューヨーク・ポストは8日、交渉に近い情報筋の話として、米国が中国製品に対する課税を50%〜54%に引き下げる提案を発表する可能性があると報じた。

編集:Virginie Mangin/ac、英語からの翻訳:宇田薫、校正:ムートゥ朋子

おすすめの記事

外交

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。