ビュールレ展示で問われるチューリヒ市の芸術政策

チューリヒ美術館は、スイスの武器商人、故エミール・G・ビュールレのコレクションを今後20年にわたり常設展示する。しかし、ビュールレ財団側が示す条件を丸飲みしたチューリヒ市は、その姿勢により美術館の精神を19世紀にまで後退させてしまった。

チューリヒ美術館では今後20年間、中世から現代までをカバーする極めて充実した絵画コレクションが常設展示される。同美術館はこれをバネに世界の一流美術館への仲間入りを狙い、実際に国外でも関心を持たれている。

米ニューヨーク・タイムズ紙までもが久しぶりに同美術館を取り上げた。ただし、記事の本題は絵画ではなく、1956年に他界したコレクションの主、エミール・G・ビュールレで、その貴重なコレクションの資金源が武器売却で得た利益であり、ナチスドイツも顧客だったという事実が紹介された。

地獄の門をくぐったヒューマニズム

1920年代からチューリヒで武器製造業に携わっていたビュールレは、その富のおかげで個人的情熱を追求することができた。第二次世界大戦が始まって数カ月後には、チューリヒ美術館の美術品収集委員会に加わっている。

ビュールレは1945年の終戦から2年後に、オーギュスト・ロダンの彫刻「地獄の門」をチューリヒ美術館に寄贈した。その門は、痛みと死を乗り越えて芸術に達するための別の入り口であるかのように、今も美術館前で威容を誇る。痛めつけられた数々の肉体の上には「考える人」が鎮座して全てを見渡している。それはビュールレ自身がこうありたいという姿でもあっただろう。

1950年代、ビュールレは、チューリヒ美術館初となる増築事業に資金を提供したが、その元手は欧州の戦場がもたらした利益だった。歴史家エーリヒ・ケラー氏は、その著書「Das kontaminierte Museum(仮題:汚染された美術館)」でチューリヒ美術館とビュールレ・コレクションとの関係を丹念に掘り起こしている。

おすすめの記事

チューリヒ美術館は「汚染された美術館」か?

ビュールレのような人物はどんな動機から美術品を収集するのだろう。ビュールレが収集した作品の多くが生まれた19世紀、ブルジョワジーは市場と芸術を違う次元にあるものとして、互いが交わることのないよう注意を払っていた。一方は地獄さながらの(経済的)生存競争を繰り広げる打算の世界、もう一方は美的感受性や精神性の世界だった。

美術品収集は単なる自己顕示目的の消費ではなく、世間に自分の洗練された趣味をアピールし、商売上はデリカシーに欠ける男たちも、その魂は繊細なのだと示す行為でもあった。

それで名誉を得られたという事実は、確かに当時のブルジョア社会の好ましい一面ではあった。他方、あまり好ましくなかったのは、サロンでの洗練された振る舞いが日頃のビジネスに何ら影響を与えなかったという点だ。この点を厳しく糾弾したのが第一次世界大戦後の現代前衛芸術家ら、特にダダイストたちだった。何かを美しいと感じたとしても、それがその人の行為に反映される必要はなかった。それを人は「目的なき満足」と呼んだ。

成り上がり者だったビュールレが、やっとチューリヒの上流社会で認められるようになったのは美術品収集のおかげだ。チューリヒ美術館では、1958年に彼が寄贈した増築部分に行くと、今もこの気高い篤志家の胸像が迎えてくれる。

彼の死から4年後の1960年、ビュールレ・コレクション財団が設立され、美術品は武器ビジネスから完全に切り離されて私設美術館に展示されることになった。

当時スイスは、記憶を喪失することで平和と利益を享受していた。第二次世界大戦にまつわるあらゆる共同責任は、反共産主義、国民による徹底抗戦、平和を愛する中立国スイスといったストーリーの下に慎重に隠された。

国内の文化評論界では、アウシュビッツからわずか10年余りの間に罪の問題から奇跡の好景気による人々の堕落の問題に焦点が移っていた。ケラー氏の著作に収められた資料の1つがそれを如実に物語っている。チューリヒのビュールレ美術館開設に際しドイツ語圏の日刊紙NZZは、次のように誇らしげに宣言した。

「スイスが物質的に可能なこととして精神的・芸術的な任務を背負うと決めたことは、この国が尊厳を持ってその繁栄にふさわしくあろうとしていることを外国人に示す新たな証拠となるだろう」

ビュールレの繊細な魂の救済計画は成功するかに思われた。しかし、1960年代に入ると、こうしたゆがんだヒューマニズムへの風当たりが強くなる。1968年には、エリコン・ビュールレ社が長年にわたり南アフリカなどの国々に不法に武器を供給していたことが発覚した。

このためエミールの息子、ディーター・ビュールレは短期間服役することになった。それは父エミールが、ナチス政権に対して倫理的に身売りしたスイスを象徴する存在と見なされるようになったのと同時期のことだ。

ケラー氏の著書によると、チューリヒ美術館内のビュールレ・ホールは1975年、他の名前で呼ばれることになった。映画や文献も1980年代に入るまで定期的に、誰がどのような金でこれらの絵を集めたかを掘り返した。ドイツの雑誌が最近評したように、ビュールレ・コレクションは、ある種「毒入りの宝」として何年もの間ひっそりと無為に過ごしていたのだ。

注釈係としての歴史家

しかし、2000年代に入ると、コレクションに対する同情の声が高まった。これにはミレニアムの変わり目にクリストフ・ベッカー氏がチューリヒ美術館の館長に就任したことも影響していた。同氏の路線は、前任のハラルド・ゼーマン氏やバイス・クリガー氏に比べブルジョア色が強い。チューリヒ美術館における個人コレクションの重視を「封建時代への退行外部リンク」とする意見がある中、ベッカー氏自身はそれを大きな収穫と見なしている。

ビュールレ・ホールは2000年、再びその名を名乗ることが許された。ベッカー氏は03年にはビュールレ財団の理事にも就任している。館長退任まであと1年という時点で新館のビュールレ・コレクション展示にこぎ着けたことは、同氏最大の功績と言ってよい。

ケラー氏の著作は、この件にはチューリヒ市も熱心だったことを明らかにしている。国際的大都市の仲間入りを目指す銀行の街チューリヒは、お金ばかりでなく精神にスポットを当てて欲しいと、かつてのビュールレのように文化財の入手に躍起となっている。チューリヒ美術館とビュールレ・コレクションの間の太いパイプからすれば、どこに行けばそれを最も簡単に入手できるのかは明白だった。

同コレクションは寄贈ではなく貸与として市に手渡された。そこには1つ、絵画の来歴調査はビュールレ・コレクション財団に帰属するという条件があった。この契約書により、たとえ問題ある経路で購入された作品であっても、1点たりとも返還されないことが保証された。

また、ビュールレの唯一無二の収集家眼を尊重することも求められた。貸与契約でチューリヒ美術館は、20年という貸与の全期間にわたってビュールレ・コレクションを当時のままに1つのグループとして展示することが義務付けられている。

よく「作品に罪はない」と言うが、イノセントでないのはコレクションとして見た場合だ。そこには、人の死によって巨万の富を得ながら、印象派の繊細な芸術に精通したデリケートな存在として後世に記憶されたがった男の視点が反映されている。今回の新館オープンにより、その願いはとうとう成就した。

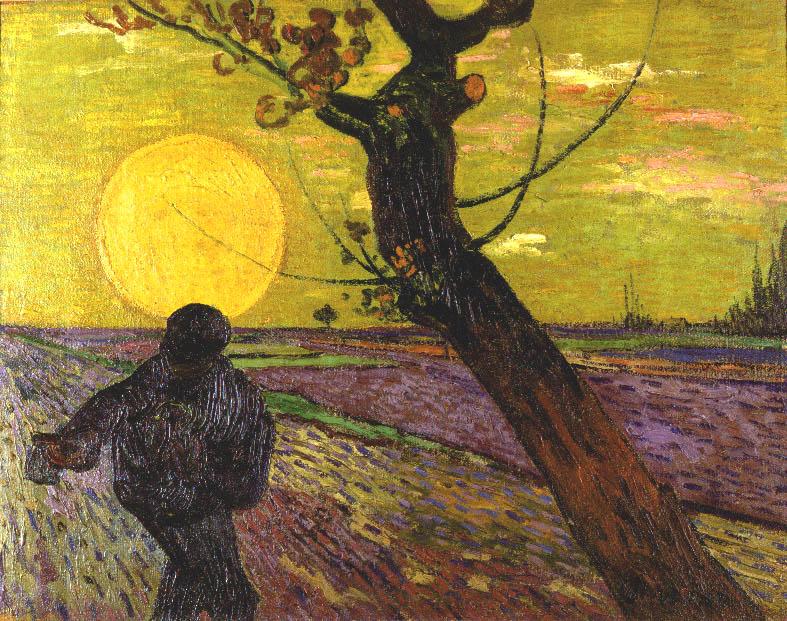

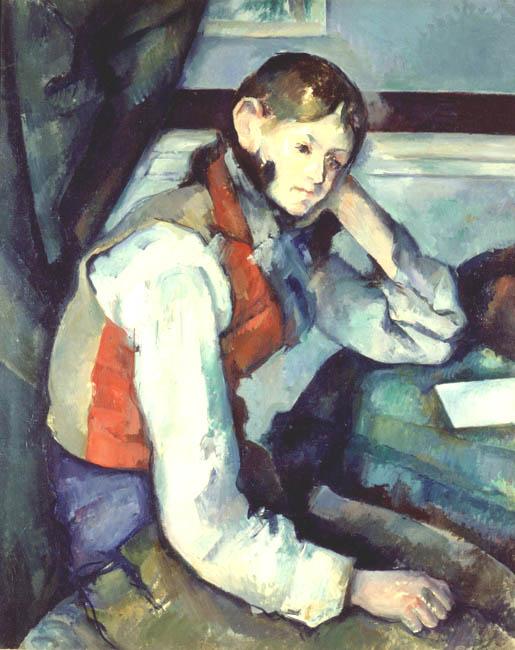

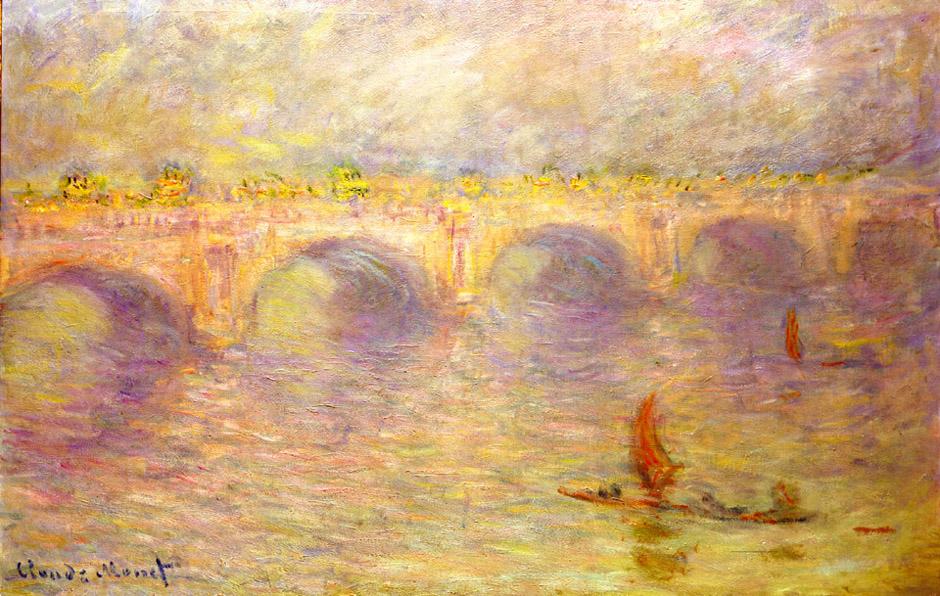

ビュールレ・コレクションから「罪のない」絵画の一部

歴史を再評価する作業やビュールレを巡る論争も、これを大きく変えるには至らなかった。2016年、「Schwarzbuch Bührle(仮訳:ビュールレ黒書)」が出版され、ビュールレによる絵画取得の一部の正当性に疑念が生じると、チューリヒ市はチューリヒ大学の歴史学者らにビュールレ・コレクションを歴史的に「文脈化」するよう依頼した。だが出所問題はその調査から明確に除外された。

本格的スキャンダルが起きたのは昨年、財団の主任美術史家であるルカス・グロール氏が、ビュールレのイメージを美化するため「反革命義勇軍」や「反ユダヤ主義」などの用語を削除するよう促すなど、調査に介入しようとした時だ。

先述のケラー氏もこの調査委員会に属していたが、この介入をきっかけに公の場で発言するようになった。同氏は著書の中で、歴史研究は一般市民のためにどんな役割を果たすべきかと問いかけている。そもそも2012年の住民投票(チューリヒ市民が新館増築を可決した)による決定から何年も経って行われたこの調査がどんな役に立つというのか。明らかに、わずかでしかない。

これについてチューリヒ市長コリン・マウホ氏は昨年、「美術館を訪れる人には、チューリヒ市がビュールレ・コレクションについて責任ある対応をしていることを感じて欲しい」と述べた。

言い換えれば、この歴史報告書には責任を果たしているという雰囲気を醸し出すことが求められているのであって、政治やキュレーション上の決定に対する影響力も無ければ、ビュールレ財団所有の作品のいずれかが返還されねばならない可能性に触れることも認められないということだ。こうしてチューリヒ市は財団の飼い犬になり下がった。

この件は、市内に立つ奴隷商人の銅像撤去問題で主張された「銅像は撤去せずに説明のプレートを付ければよい」という議論を思い出させる。つまり歴史家は、プレート用テキストを作成して歴史的経緯に一応の注釈を付けるのが仕事であって、あとは放置して良いとされた。こうして、歴史を論ずることも19世紀の芸術と同じく、「目的なき関心」のカテゴリーに押しやられる。美術館訪問は、それ以上でもそれ以下でもないというわけだ。

ビーダーマイヤーへの退行

もしもチューリヒが、わが町には金ばかりでなく精神もあると本当に示したかったのであれば、より断固とした姿勢を取るべきだった。例えば2005年、ナチス政権下の実業家フリードリヒ・フリックの後継ぎであるフリードリヒ・クリスティアン・フリックがチューリヒでそのコレクションを展示したいと申し出たが、市民の抗議を受けて市の計画は撤回された。現在、そのコレクションは独ベルリンのハンブルガー・バーンホフ現代美術館に展示されている。

今日こうしたボイコットを呼びかければ、たちまち楽しみを邪魔する独り善がりだとか「キャンセル・カルチャー」だとか、青臭い思想だなどといった非難が浴びせられるだろう。しかし、罪のない作品たちをもっと過激にキュレーションする、または資金源や収集の歴史を容赦なく見せる展示にすることもできたはずだ。

あるいは、少なくともコレクターに対する個人崇拝をやめ、ビュールレの名は普通サイズのプレートに記すだけにしたり、コレクションを故人の指示通りに並べるのではなく、テーマ別にバラバラに展示したりすることもできただろう。

このコレクションは、内容の選択にも世界大戦以前の時代への憧憬(しょうけい)をにじませている。1920年代の作品はほんの一部で、30年代の作品は2点、40年代はかろうじてピカソが1点ある。45年以降となると、オスカー・ココシュカによる収集家自身の肖像画「ビュールレ」しかない。

20世紀の惨劇を経た美術館は、もはや純粋な満足を得るのに適した場所ではない。チューリヒはそれを求めたために、小市民の質素な生活を良しとする19世紀前半のビーダーマイヤー的精神に退行することになった。

(独語からの翻訳・フュレマン直美)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。