篩檢不是越多越好,過度診斷也會傷人

在醫療科技不斷進步、篩檢手段日益普及的今天,我們是更健康了,還是陷入了「過度診斷」的陷阱?瑞士是歐洲人均磁振造影(MRI)設備數量最多的國家。然而,機器再多,檢查再頻繁,也未必能換來更好的健康結果。一些專家提醒,早期檢測並不是萬能的,有時甚至可能弊大於利。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

電子報:瑞士媒體裡的中國

2011年3月,日本突遭海嘯,2萬人遇難,福島第一核電廠更是全毀,由此引發了自1986年切爾諾貝利核事故之後最嚴重的一場輻射災難。雖然釋放的放射性物質水平低於25年前的蘇聯事故,但仍對環境造成了污染,顯著增加了當地居民罹患甲狀腺癌等疾病的風險。在當時仍屬蘇聯的烏克蘭城市及週邊地區,兒童甲狀腺癌的發生率顯著上升。

在家長壓力下,福島縣政府下令,對事故發生時18歲以下的所有居民(約38萬人)進行強制超音波檢查。自那以後,每兩年進行一次篩檢,截至目前為止已經發現了350例甲狀腺癌病例。

福島的癌症發生率比其他縣高出10到12倍,起初人們認為這是輻射所致。然而,一些專家指出,這麼高的數字,可能與大規模篩檢和使用高靈敏度超音波設備有關。這些設備能在極早期階段檢測出甲狀腺癌,而這些癌症可能尚未進展,或檢測出在成人中常見的良性腫瘤,這些腫瘤通常不會導致死亡。

「現在有許多不必要的醫學檢查和治療(包括手術),這給患者帶來了心理、經濟和社會負擔。」宮城學院女子大學臨床醫學教授緑川早苗(Sanae Midorikawa)說。大學位於福島以北約90公里處,她是當地為年輕人做甲狀腺癌檢查的主要醫生之一。但她和同事逐漸意識到,雖然這些年輕人確實被診斷出了甲狀腺癌,但他們終其一生也未必會出現症狀,更談不上因這種病去世。

掃描設備與過度診斷

所謂過度診斷,就是把那些永遠不會進展到出現症狀的疾病也診斷出來。初衷當然是好的:希望早發現、早治療,進而挽救生命。但「我們一直以為『早發現總會有益’,可時間證明並非如此。」倫敦大學學院的神經病學顧問蘇珊·奧沙利文(Suzanne O’Sullivan)說。她直言,人們往往把一些正常的健康差異或無關緊要的小毛病,當成需要治療的疾病。

掃描設備越來越先進,確實能幫助減少「漏診」(即真正的病沒被查出來),但同時也助長了「過度診斷」。 根據經合組織(OECD)2017年發布的關於醫療浪費的報告,以及該組織2025年的一份工作論文,針對下背痛、頭痛的影像檢查、癌症篩檢以及低風險人群的心電圖檢查等流程,都容易導致過度診斷。

根據醫療技術產業協會Medtech Europe的數據,瑞士是全球最大的診斷公司羅氏(Roche)的總部所在地,也是醫療設備的重要生產國,在歐盟33個國家、土耳其、英國以及歐洲自由貿易協會的四個成員國中,瑞士的醫療支出佔國內生產總值(GDP)的比例排名第四。

根據瑞士聯邦審計局今年1月發布的一份關於醫療影像合理使用的報告,在經合組織25個歐洲成員國中,瑞士的人均醫療影像設備數量最高。該國每百萬居民擁有80台CT掃描儀和MRI設備,幾乎是荷蘭的兩倍,儘管兩國在預期壽命和醫療體係品質方面差不多。

瑞士也是體外診斷支出最高的國家,這類診斷主要是血液、尿液等樣本的醫學檢測。瑞士診斷產業協會指出,雖然部分原因在於瑞士生活成本較高,但高額醫療支出和公共衛生服務品質(如病患入院的速度)也是重要因素。

然而,富裕國家在診斷上的支出雖然更高,癌症也確實更容易、更頻繁被早期發現,但結果並沒有帶來死亡率的大幅下降。奧沙利文在她今年出版的新書《診斷時代》( The Age of Diagnosis )中引用的一篇2017年《新英格蘭醫學雜誌》論文指出,癌症死亡率在高收入國家和低收入國家依然差不多。

原因就在於,我們治療了許多不會真正威脅生命的癌症。「我們擅長發現疾病,但不擅長區分哪些疾病會進展,哪些不會,」奧沙利文表示。

帶病,未必發病

對於那些既沒有症狀、又無法治癒的疾病,例如阿茲海默症,確診往往格外困難。日內瓦大學醫院(HUG)記憶中心主任、日內瓦大學臨床神經科學教授喬瓦尼·弗里索尼(Giovanni Frisoni),就是製定相關診斷標準的專家之一,他所在的團隊專門設立規範,目的就是避免這類神經退化性疾病被過度診斷。

在神經科學領域,主流觀點認為,只要發現某些生物標記(如tau蛋白和澱粉樣蛋白),就足以診斷阿茲海默症。但弗里索尼及其團隊認為,在下結論之前,還必須觀察其他症狀,例如記憶力減退。

「對病人來說,真正重要的不是『帶病』,而是『發病』。」弗里索尼強調,必須區分病症的兩個階段。以阿茲海默症為例,在「帶病階段」,生物標記可能會在臨床症狀出現前10至15年就能檢測到。接下來進入「發病階段」(持續時間大致相同),才會同時出現記憶力減退等可觀察到的症狀。換句話說,有些患者雖然檢測到了疾病,但可能一輩子都不會進入發病階段。

「如果你已經80歲了,腦子裡出現少量澱粉樣蛋白,很可能最終死於其他原因,而不是阿茲海默症。」弗里索尼直言。他認為,貿然告訴那些有相關生物標記的患者,他們已經罹患了神經退化性疾病,並沒有實際意義。正確的做法是告訴他們確實有患病風險。

「這就像心血管疾病,」弗里索尼說,「如果你血壓高,不一定意味著你會中風,但你中風的風險更高。」

對於那些尚未出現記憶力減退的高風險患者,弗里索尼提出了一套預防方案,包括認知訓練、鍛鍊身體、社交互動、心血管監測,以及個人化的營養建議。這些措施都已被證明能夠預防記憶力減退。

預防性篩檢

預防性篩檢的目標,是在疾病最早——症狀還未顯現、病情尚未惡化之前——就將其檢測出來,從而及早干預,避免病情惡化或出現危及生命的後果。然而專家指出,如果去治療那些可能一輩子都不會造成危害的疾病,本身反而可能導致不必要的健康風險或健康狀況惡化。

以前列腺特異性抗原(PSA)血液檢測為例,它的結果可能顯示「前列腺癌陽性」,但該檢測的假陽性率較高,而且大多數低級別前列腺癌生長極為緩慢,可能終生不會引發任何症狀。然而,要想真正確診卻並不容易。磁振造影(MRI)常常無法給予明確答案,而切除可疑組織的手術可能導致感染、小便失禁或陽痿。

國際癌症研究機構(IARC)近期針對26個歐洲國家前列腺癌發生率的研究顯示,PSA檢測常導致過度診斷和過度治療。雖然有些國家透過加強檢測力度,發現的癌症病例數激增(有的國家甚至超過20倍),但整體死亡率卻幾乎沒有變化。研究人員將這種反差歸因於對無症狀患者的篩檢,並得出結論:許多被檢測出來的病例,其實本不會進展為致命疾病,也根本無需治療。

換句話說,對於某些病症,預防性篩檢對預後並沒有太大幫助。

「篩檢的目的,是希望改善預後。但對某些疾病來說,篩檢實際上沒有任何好處。它能讓人更早知道自己得病,卻未必能改善最終結果,」阿諾德·肖勒羅(Arnaud Chiolero)表示。肖勒羅是瑞士弗里堡大學的流行病學家、人口健康教授,同時也在加拿大麥基爾大學全球與人口健康學院擔任客座教授。

以癌症為例,肖勒羅指出,區分不同類型的癌症至關重要。篩檢在結腸癌、乳癌、子宮頸癌和大腸癌上確實效果顯著,但在卵巢癌或甲狀腺癌上卻幾乎沒有好處。換句話說,如果患者等到出現症狀後才開始治療,結局和提前篩檢的差異並不大。

「身為公共衛生醫生,我當然希望能夠說『篩檢肯定有好處』。但實際情況遠比這複雜得多,只有在某些癌症上,篩檢才真正能帶來益處。」肖勒羅說。

「提出正確的問題」

與鄰國不同,瑞士沒有全面的乳癌預防篩檢計畫——這正是瑞士癌症篩檢基金會積極推動實現的目標。

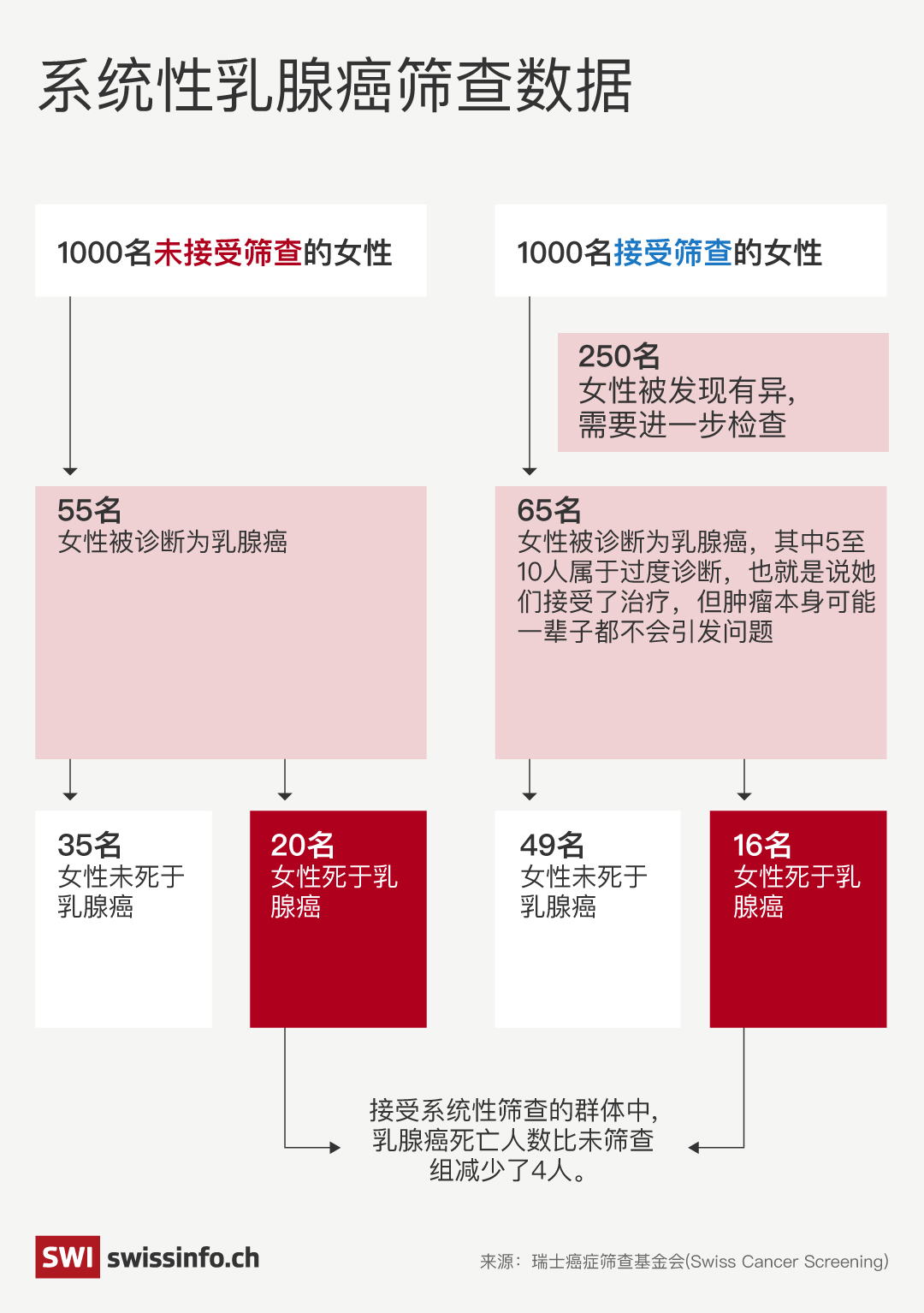

根據基金會的數據,每1’000名參加預防性篩檢計畫的女性中,會有64人被診斷出乳癌。其中,5到10人會被過度診斷並接受不必要的化療,最後有16人會死於乳癌。而那些只在出現症狀後才接受篩檢的女性,雖然沒有過度診斷的問題,但死亡率更高,相較之下,每1’000名女性中會多出4例死亡。

其他研究也證實,乳癌篩檢可能導致過度診斷和過度治療。2021年在芬蘭、義大利、荷蘭和斯洛維尼亞進行的一項研究發現,在每1’000名接受篩檢的女性中,為避免1例乳癌死亡,就會有0.2到0.5名女性被過度診斷,同時還有12到46名女性被誤診為陽性。

2012年,全球非營利科學家和醫生網路考科藍(Cochrane)進行的一項回顧性研究發現,早期篩檢帶來的死亡率改善有限,且有顯著危害。該組織回顧最可靠的試驗顯示,即便女性連續做了13年的乳房X光檢查,乳癌死亡率並未顯著降低。這項研究估計,每2’000名女性在10年內接受篩檢,平均只能避免1例乳癌死亡,但同時,會有10名健康女性接受了完全沒有必要的癌症治療(包括手術和放療),還有超過200人因為假陽性結果,經歷長達數月的「嚴重心理困擾」。

「如果你擔心自己的健康,無法忍受乳房內有異常腫塊,那當然可以去治療,」奧沙利文表示,儘管篩檢政策存在不足,她仍支持國家篩檢政策。「不過,如果你更希望在接受侵入性治療之前,先確定自己是不是真的需要,那你可以要求加入觀察等待計劃,」 她指的是透過定期檢查來監測健康問題,從而避免不必要的治療。

她建議,在接受篩檢前,患者應被告知其中的不確定性,這樣他們才能在檢查前提出正確的問題,在確診時也能做出明智的選擇。

「關鍵在於充分了解健康問題,並且知道自己想如何管理,」奧沙利文說,「診斷本來是為了幫助你。如果診斷只是確認了你的痛苦,卻無法緩解症狀、指導治療或改善狀況,那麼我們就必須反思:它究竟有沒有價值。」

相关内容

中國的「過度診斷」現象,最直觀的體現就是「體檢熱」與「早篩熱」。英國醫學期刊BMJ的評論指出,中國過去二十年裡城市裡湧現出大量公私體檢中心,2018年全年累計體檢次數超過5億次,「早發現、早診斷、早治療」的觀念幾乎成為共識,但與之相伴的過度診斷與過度治療風險長期被忽視。

從「全局」來看,一項以GBD 2019為基礎、發表在《Current Oncology》的定量研究給出了直觀比例:2019年,中國前列腺癌、乳腺癌與甲狀腺癌的估計過度診斷比例分別達到約18.2%、26.3%與29.2%。

中國的「過度診斷」並非個案,而是由體檢產業化、篩檢技術下沉與風險溝通不足共同疊加的系統性問題。

(編輯:Nerys Avery/vm,編譯自英文:瑞士資訊中文部/gj,繁體校稿:盧品妤)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。