Empires hors de contrôle: comment tracer les millions des fondations genevoises?

Genève attire des fondations à but non lucratif du monde entier, appâtées par la possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale. Le Contrôle fédéral des finances dénonce l’opacité de certaines de ces structures difficiles à contrôler.

Partie 2: Qui contrôle les fondations de Genève et pourquoi c’est important?

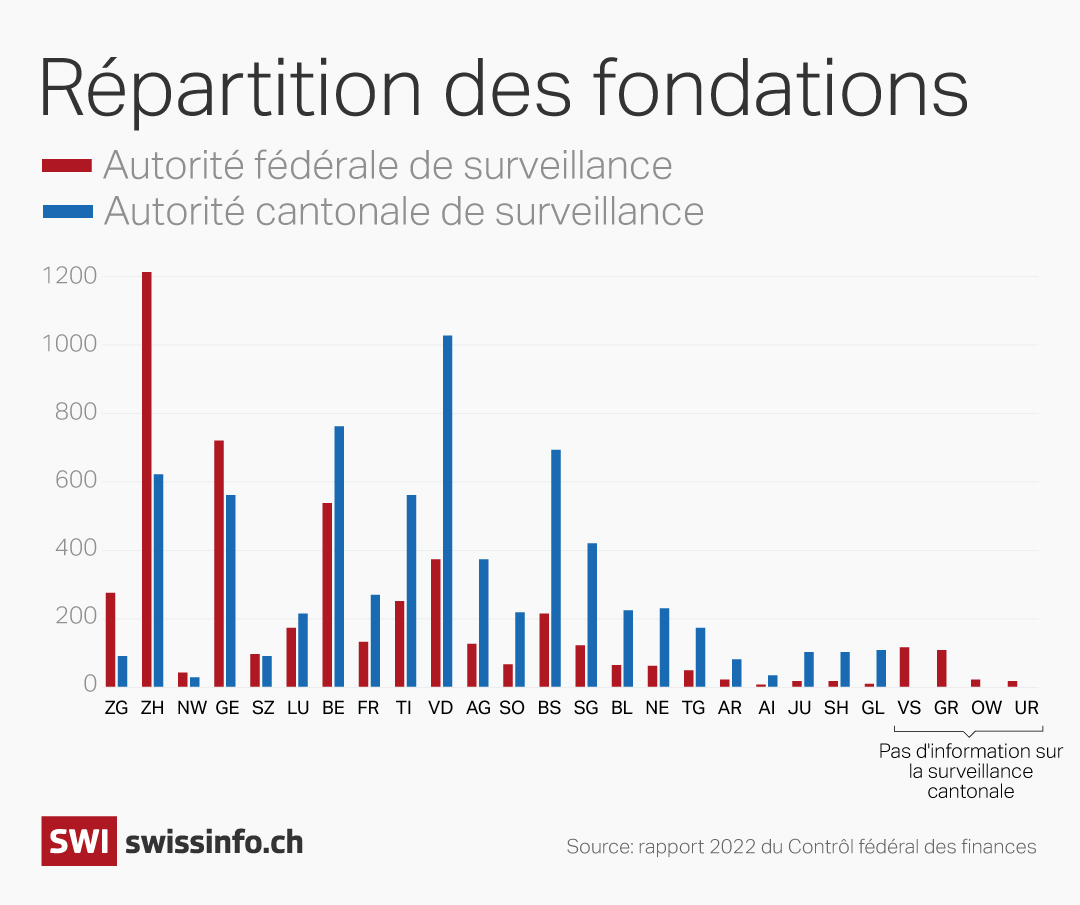

À Genève, il y a deux organes chargés de surveiller les fondations: l’Autorité fédérale de surveillance et l’Autorité cantonale de surveillance. Les fondations dépendent de l’une ou de l’autre, selon leur domaine. Les structures actives au niveau national ou international relèvent de l’autorité fédérale. Celles qui travaillent au niveau local doivent être rattachées au canton.

Cependant, les objectifs déclarés par les fondations sont flexibles, et cette logique peut être manipulée pour servir au mieux les intérêts des donateurs. «Par exemple, certaines fondations déclarent une portée nationale ou internationale parce qu’elles prévoient de s’étendre, mais ne travaillent finalement qu’à Genève. De cette manière, elles dépendent de l’autorité fédérale», analyse Jean Pirrotta, directeur de l’Autorité cantonale de surveillance de Genève.

Ces deux institutions suivent des procédures et des exigences légales différentes. Entre elles, il n’y a pas de coordination et presque pas de communication. Ce paysage fragmenté crée des failles idéales pour les fondations qui souhaitent exploiter le système. «Certaines fondations peuvent engager des avocats spécialisés pour les conseiller sur l’autorité qui propose le processus de surveillance le plus accommodant», rapporte Laurent Crémieux, expert au Contrôle fédéral des finances suisse.

En 2021, Laurent Crémieux a supervisé un audit de l’Autorité fédérale de surveillance. La tâche consistait à contrôler 791 organisations à but non lucratif à Genève, gérant un total de 17 milliards de francs suisses. Il dépeint une situation alarmante. «Les autorités fédérales effectuent surtout des contrôles formels et surveillent rarement les activités d’une fondation au-delà des déclarations de ses fondateurs. Si tous les documents sont en ordre, la fondation reçoit le feu vert», indique-t-il. «Quelqu’un pourrait exploiter une entreprise et la faire passer pour une organisation à but non lucratif, sans que cela ne soit détecté.»

Un autre problème est celui des nombreuses années de retard dans le traitement de la documentation d’une fondation. Malgré l’augmentation du personnel, le nombre de fondations à superviser ne cesse de croître, ce qui se traduit par un arriéré à long terme. Pendant ce temps, les fondations non contrôlées sont libres de poursuivre leurs activités.

Remontant à 2017, un audit précédent avait déjà signalé la plupart de ces problèmes. Laurent Crémieux regrette que, depuis, très peu de choses aient changé au niveau fédéral. L’une des seules améliorations apportées au cours des cinq dernières années est la création d’un système numérique pour traiter les demandes. Jusqu’en 2022, les fondations devaient envoyer leurs documents par la poste.

Une surveillance lointaine

Alors que le système fédéral est débordé, les activités de surveillance semblent fonctionner plus facilement au niveau cantonal. A l’Autorité cantonale de surveillance de Genève, Jean Pirrotta dispose d’une équipe de 14 personnes pour surveiller 600 fondations et 200 caisses de pension. Il assure qu’il n’y a pas de retard dans le traitement des demandes. Il ajoute que les contrôles de son équipe sont minutieux, mais pas invasifs. «Nous ne pouvons pas mener des enquêtes approfondies sur toutes les fondations, mais lorsqu’un risque apparaît, nous enquêtons.»

La Cour des comptes de Genève, dont le rôle est de contrôler l’administration cantonale, n’est pas d’accord. En 2011, la Cour a déclaré que la documentation reçue par l’autorité «est insuffisante pour comprendre l’activité et le fonctionnement des fondations et pour les surveiller de manière adéquate». Une appréciation que le directeur comprend et admet. «Les choses ont changé depuis», affirme Jean Pirrotta. À la question de savoir ce qu’il pourrait améliorer dans son travail à Genève, il répond: «Rien.» Pour lui, le risque que les fondations gèrent mal leur patrimoine est largement surestimé. Il décrit le secteur des fondations à Genève comme «sain» et les cas d’abus comme «rares».

Mais la fraude est-elle vraiment rare, ou est-elle plutôt rarement détectée ? Jean Pirrotta admet que «si nous remarquons quelque chose de suspect, nous ne lui accordons pas le statut de fondation surveillée par nos soins. Nous avons eu le cas d’une fondation créée par des investisseurs de pays étrangers et nous avons soupçonné de l’évasion fiscale. Nous ne l’avons donc pas prise en charge», relate-t-il. «Nous ne nous considérerons pas comme compétents dans ce contexte.»

Lorsqu’on lui demande ce qu’il advient des organisations à but non lucratif qu’il rejette, Jean Pirrotta prend l’exemple d’une fondation qui est restée sans surveillance pendant 20 ans, car toutes les autorités refusaient de la contrôler.

Un système décousu

Les lacunes des autorités de contrôle sont encore amplifiées par leur incapacité à communiquer avec les autres experts de l’État. Par exemple, il n’y a pas d’échanges entre les organes de contrôle et le ministère des Finances. «En cas de soupçon de blanchiment d’argent, les services de contrôle ne sont pas autorisés à consulter les autorités compétentes», explique Laurent Crémieux.

Cette opacité entre les experts anti-blanchiment et leurs homologues des autorités de contrôle prive ces dernières d’un éclairage précieux sur les malversations auxquelles elles peuvent être confrontées. «Si vous êtes un juriste, sans connaissances approfondies en matière de détournement de fonds, de blanchiment d’argent, d’optimisation fiscale ou de gestion de patrimoine, il vous est difficile d’identifier ces infractions», déplore Laurent Crémieux.

La même séparation existe entre l’Autorité fédérale de surveillance et le service des impôts du canton, seul décideur de l’utilité publique d’une fondation et de son éventuelle exonération fiscale. «Cela est dû au secret fiscal, une valeur qui supplante l’accès à tout autre type d’information en Suisse et à Genève», poursuit-il.

Et le secret s’étend au Contrôle fédéral des finances lui-même. En 2021, Laurent Crémieux et son équipe ont demandé à consulter les informations fiscales du canton, mais l’accès leur a été refusé. «Nous n’avons donc pas pu vérifier que les prescriptions légales en matière d’exonérations fiscales étaient appliquées de manière correcte et homogène sur l’ensemble du territoire.»

Évaluer le risque

Sans surprise, les données montrent que les autorités de contrôle ne prennent pas souvent de mesures répressives à l’encontre des fondations.

Six personnes interrogées par swissinfo.ch dans le cadre de cet article affirment que l’absence de signalement d’abus est le signe que les fondations sont saines. Mais pour Laurent Crémieux, la probabilité que les fondations abusent de leurs privilèges est difficile à estimer. «C’est toujours la difficulté avec l’évaluation des risques. Sans analyse, il est difficile de savoir si le risque est élevé ou non.»

Lors de l’audit mené par son équipe, deux cas problématiques ont été mis en lumière. Une fondation créée par une société pharmaceutique dans le but de sensibiliser le public à une maladie a amené les auditeurs à soupçonner qu’elle n’était rien d’autre qu’une couverture pour la promotion et la vente de son propre médicament. Quant à une autre fondation, elle a reçu des millions de livres sterling d’un seul donateur sans que ces dons ne fassent l’objet d’une enquête. «Ce sont des cas réels», insiste Laurent Crémieux.

Cependant, pour Fondations Suisses, une institution faîtière représentant 220 fondations en Suisse, l’étendue actuelle de la surveillance des fondations est «satisfaisante». Responsable juridique et politique de l’organisation, Patricia Legler souligne le danger d’imposer de lourdes contraintes imposées aux fondations qui ne représentent aucun risque. «Multiplier les contrôles signifie que les fondations dépenseront de l’argent et des ressources à essayer de répondre aux demandes de surveillance plutôt qu’à leur travail philanthropique.»

Pour l’instant, la balance semble pencher en faveur de la liberté plutôt que de la responsabilité des fondations philanthropiques suisses. Mais cela pourrait changer à l’avenir. Contactée, l’Autorité fédérale de surveillance a annoncé qu’elle avait entamé un processus de réorganisation en matière de ressources humaines et de procédures, conformément aux recommandations du rapport du Contrôle fédéral des finances de 2022.

>> Lire la première partie de notre enquête sur les fondations genevoises:

Plus

Empires hors de contrôle: pourquoi Genève attire-t-elle les fondations du monde entier?

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin, traduit de l’anglais par Mary Vakaridis/kr

Plus

Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.