Unkontrollierte Imperien: Wer wacht über die millionenschweren Stiftungen in Genf?

Wohlhabende Spender:innen aus aller Welt gründen gemeinnützige Stiftungen in Genf, wo sie von einem flexiblen Rechtsrahmen profitieren. Herauszufinden, woher ihr Geld kommt und wohin es fliesst, ist Aufgabe der Aufsichtsbehörden. Doch das System hat viele Lücken. Sie lesen den zweiten Teil unserer Recherche.

Teil 2: Wer beaufsichtigt die Genfer Stiftungen, und warum ist das wichtig?

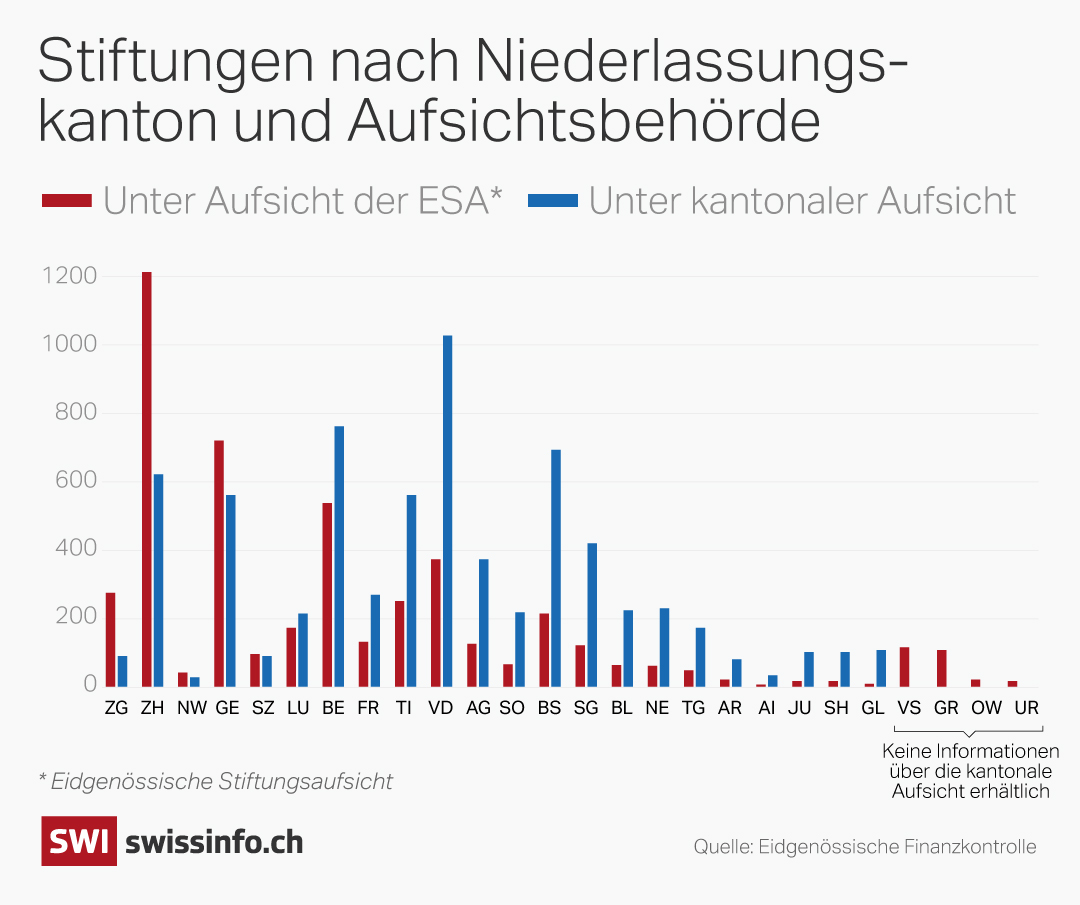

In Genf sind zwei Behörden für die Stiftungsaufsicht zuständig: die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) und die kantonale Aufsichtsbehörde. Die Stiftungen unterstehen je nach ihrem Tätigkeitsbereich entweder der einen oder der anderen Behörde.

Sie haben Teil 1 unserer Recherche verpasst? Sie finden ihn hier:

Mehr

Unkontrollierte Imperien: Wer wacht über die millionenschweren Stiftungen in Genf?

National oder international tätige Stiftungen sollten den eidgenössischen Behörden Bericht erstatten. Diejenigen, die lokal tätig sind, sollten den Kantonen unterstellt werden. Allerdings sind die von den Stiftungen deklarierten Ziele flexibel, und diese Logik kann manipuliert werden, um den Interessen der Spender:innen am besten zu dienen.

«Manche Stiftungen geben in ihren Zielsetzungen einen nationalen oder internationalen Rahmen an, weil sie expandieren wollen, sind aber letztlich nur in Genf tätig. Trotzdem sind sie der Bundesbehörde unterstellt», sagt Jean Pirrotta, Direktor der kantonalen Aufsichtsbehörde in Genf.

Die beiden Institutionen haben unterschiedliche rechtliche Verfahren und Anforderungen. Zwischen ihnen gibt es keine Koordination und kaum Kommunikation. Diese fragmentierte Landschaft schafft perfekte Schlupflöcher für Stiftungen, die das System ausnutzen wollen.

«Einige Stiftungen engagieren spezialisierte Anwälte, die sie beraten, welche Behörde das einfachste Aufsichtsverfahren bietet», sagt Laurent Crémieux, ein Experte der Eidgenössischen Finanzkontrolle.

«Sie könnten ein Unternehmen betreiben und es als gemeinnützig ausgeben.»

Im Jahr 2021 leitete Crémieux ein Audit der eidgenössischen Aufsichtsbehörde, welche 791 Genfer Non-Profit-Organisationen überwacht, die zusammengenommen 17 Milliarden Franken verwalten.

Er beschreibt die Situation als alarmierend. «Die Bundesbehörden führen hauptsächlich formelle Kontrollen durch und überprüfen nur selten die Aktivitäten einer Stiftung über die Deklarationen der Stifter hinaus. Wenn alle Papiere in Ordnung sind, bekommt die Stiftung grünes Licht», sagt er.

«Jemand könnte ein Unternehmen betreiben und es als gemeinnützig ausgeben, und es würde unentdeckt bleiben.»

Ein weiteres Problem sind die jahrelangen Verzögerungen bei der Bearbeitung der Stiftungsunterlagen. Obwohl das Personal aufgestockt wurde, führt die ständig steigende Zahl der zu beaufsichtigenden Stiftungen dazu, dass der Rückstand langfristig bestehen bleibt. In der Zwischenzeit können nicht beaufsichtigte Stiftungen ihre Tätigkeit fortsetzen.

Crémieux bedauert, dass sich auf Bundesebene seit der letzten Prüfung im Jahr 2017, bei der die meisten dieser Probleme bereits erkannt wurden, nur wenig geändert hat.

Eine der einzigen Verbesserungen der letzten fünf Jahre ist die Einführung eines digitalen Systems zur Bearbeitung der Anträge. Bis 2022 mussten die Stiftungen ihre Unterlagen per Post einreichen.

Wenn Behörden sich weigern, problematische Stiftungen zu beaufsichtigen

Während das Bundessystem überlastet ist, scheint die Aufsicht auf kantonaler Ebene reibungsloser zu funktionieren. Jean Pirrotta, der Direktor der kantonalen Aufsichtsbehörde in Genf, leitet ein 14-köpfiges Team, das 600 Stiftungen und 200 Pensionskassen beaufsichtigt.

Er versichert, dass es keine Verzögerungen bei der Bearbeitung der Eingaben gebe, und betont, dass die Kontrollen seines Teams gründlich, aber nicht invasiv seien. «Wir können nicht alle Stiftungen im Detail untersuchen, aber wenn ein Risiko auftaucht, gehen wir der Sache nach.»

Der Genfer Rechnungshof, dessen Aufgabe es ist, die kantonale Verwaltung zu kontrollieren, ist damit nicht einverstanden. Im Jahr 2011 stellte der Rechnungshof fest, dass die Unterlagen, die die Behörde erhält, «nicht ausreichen, um die Tätigkeit und die Funktionsweise der Stiftungen zu verstehen und sie angemessen zu beaufsichtigen».

Eine Einschätzung, die der Direktor nachvollziehen kann und mit der er sich auseinandergesetzt hat. «Seither hat sich einiges geändert «, so Pirrotta.

Auf die Frage, was er an seiner Arbeit in Genf verbessern könnte, antwortet Pirrotta: «Nichts.» Das Risiko, dass Stiftungen ihr Vermögen falsch handhaben, hält er für weit überschätzt. Den Stiftungssektor in Genf bezeichnet er als «gesund», Missbrauchsfälle als «selten”.

Aber sind Betrugsfälle wirklich selten, oder werden sie nur selten entdeckt? Pirrotta räumt ein: «Wenn wir etwas Verdächtiges feststellen, nehmen wir die Stiftung nicht unter unsere Aufsicht. Wir hatten den Fall einer Stiftung, die von Investoren aus dem Ausland gegründet wurde und bei der wir Steuerhinterziehung vermuteten, also haben wir sie nicht aufgenommen», erklärt er.

«Wir hielten uns in diesem Zusammenhang nicht für zuständig.» Auf die Frage, was mit den von ihnen abgewiesenen Non-Profit-Organisationen geschieht, nennt Pirrotta das Beispiel einer Stiftung, die 20 Jahre lang nicht beaufsichtigt wurde, weil sich alle Behörden weigerten, sie zu kontrollieren.

Ein unzusammenhängendes System

Die Unzulänglichkeiten der Aufsichtsbehörden werden dadurch verstärkt, dass sie nicht in der Lage sind, mit anderen staatlichen Expert:innen, die mit Stiftungen zu tun haben, zu kommunizieren.

So gibt es beispielsweise keine Kommunikation zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Finanzdepartement. «Bei einem Verdacht auf Geldwäsche dürfen sich die Kontrolldienste nicht mit den zuständigen Behörden beraten», erklärt Crémieux.

Diese fehlende Transparenz zwischen den Expert:innen für die Bekämpfung von Geldwäsche und den zuständigen Aufsichtsstellen entzieht den Aufsichtsbehörden wertvolle Einblicke in die Missstände, mit denen sie konfrontiert werden können.

«Wenn man ein Jurist ist, der sich nicht mit Veruntreuung, Geldwäsche, Steueroptimierung oder Vermögensverwaltung auskennt, kann man diese Verstösse nicht so leicht erkennen», so Crémieux.

Dasselbe gilt für die Trennung zwischen der Aufsichtsbehörde des Bundes und der kantonalen Steuerverwaltung, die allein über die Gemeinnützigkeit und die allfällige Steuerbefreiung einer Stiftung entscheidet.

«Dies ist auf das Steuergeheimnis zurückzuführen, das in der Schweiz und in Genf einen höheren Stellenwert hat als der Zugang zu allen anderen Informationen», so Crémieux weiter.

Die Geheimhaltung gilt auch für die Eidgenössische Finanzkontrolle selbst. Als Laurent Crémieux und sein Team im Jahr 2021 Einsicht in die Steuerdaten des Kantons verlangten, wurde ihnen der Zugang verweigert.

«So konnten wir nicht überprüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften für Steuerbefreiungen im ganzen Land ordnungsgemäss und einheitlich angewendet wurden.» Dieses unzusammenhängende System lässt regulatorische Schlupflöcher zu, die den Überblick erschweren und Missbrauch ermöglichen.

Einschätzung des Risikos

Es überrascht nicht, dass die Aufsichtsbehörden nur selten repressive Massnahmen gegen Stiftungen ergreifen.

Sechs Interviewpartner:innen, die SWI für diese Reportage befragt hat, argumentieren, dass das Ausbleiben von Missbrauchsmeldungen ein Zeichen dafür sei, dass die Stiftungen sauber seien.

Für Laurent Crémieux ist die Wahrscheinlichkeit, dass Stiftungen ihre Privilegien missbrauchen, schwer zu beurteilen. «Das ist immer die Schwierigkeit bei der Risikobewertung. Wenn man keine Risikoanalyse hat, ist es schwierig zu sagen, ob das Risiko hoch ist oder nicht.»

Beim Audit, das sein Team durchführte, wurden zwei problematische Fälle aufgedeckt: Eine Stiftung, die von einem Pharmaunternehmen mit dem Ziel gegründet wurde, das Bewusstsein für eine Krankheit zu schärfen, liess die Prüfer vermuten, dass es sich nur um einen Deckmantel für die Förderung und den Verkauf der eigenen Medikamente handelt.

Eine andere Stiftung erhielt Spenden in Höhe von mehreren Millionen Pfund von einem einzigen Spender, ohne dass diese Spenden geprüft wurden. «Das sind echte Fälle», betont Crémieux.

Für Swiss Foundations, eine Dachorganisation, die 220 Stiftungen in der Schweiz vertritt, ist das derzeitige Ausmass der Stiftungsaufsicht jedoch «zufriedenstellend».

Patricia Legler, Leiterin Recht und Politik der Organisation, weist auf die Gefahr hin, dass den Stiftungen zu viele Auflagen gemacht werden, die kein Risiko darstellen: «Zu viel Kontrolle bedeutet, dass die Stiftungen Geld und Ressourcen darauf verwenden, auf Überwachungsanfragen zu reagieren, anstatt sich auf ihre philanthropische Arbeit zu konzentrieren.»

Im Moment scheint die Aufsichtsbilanz für Schweizer Stiftungen eher in Richtung Freiheit als in Richtung Rechenschaftspflicht zu tendieren, aber das könnte sich in Zukunft ändern. Auf Anfrage teilte die Eidgenössische Sitftungsaufsicht mit, dass sie einen Reorganisationsprozess eingeleitet hat, sowohl in Bezug auf die personellen Ressourcen als auch auf die Verfahren, in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Berichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle von 2022.

Editiert von Virginie Mangin/ds, aus dem Englischen übertragen von Michael Heger

Sie interessieren sich für das internationale Genf, den Schweizer Finanzplatz, die politische Schweiz? Abonnieren Sie hier unsere thematischen Newsletter:

Mehr

Newsletter

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch