Как США использовали гуманитарную помощь в роли «мягкой силы»

Ликвидировав Агентство США по международному развитию (USAID), Трамп отказался от прежней стратегии: использовать гуманитарную помощь в качестве рычага влияния в мире. Изъяв этот краеугольный камень из основания национальной дипломатии, Вашингтон рискует нанести ущерб своим же собственным интересам.

Решение второй администрации Трампа о роспуске USAID ясно показало, насколько мировой гуманитарный сектор зависел от финансирования со стороны США. В одночасье программы целого ряда гуманитарных структур — организаций ООН, международных и национальных НПО, а также местных властей — по всему миру оказались в состоянии глубокого кризиса. В Судане, где сейчас разворачивается серьезный гуманитарный кризис, более полумиллиона человек рискуют остаться без продовольствия. А в Йемене около 220 000 вынужденных переселенцев могут лишиться медицинской помощи.

До этой волны сокращений финансирования, масштабы которых по-прежнему остаются неясными, США финансировали примерно 40% всей мировой гуманитарной помощи. Это значительно больше доли второго по объёму донора, Германии, чья доля составляет лишь 8%. «Эта цифра отражает положение США в геополитике 20 века», — объясняет Валери Горин (Valérie Gorin) из Женевского центра гуманитарных исследований (Geneva Centre of Humanitarian Studies). Чтобы понять истоки этого влияния, необходимо вернуться к событиям Первой мировой войны и революции в России.

Герберт Гувер: основатель системы международной продовольственной помощи

Во время Первой мировой войны, когда оккупированная Германией Бельгия переживала тяжёлый продовольственный кризис, США создали специальную комиссию по оказанию помощи этой стране — она обеспечивала доставку продовольственных пайков населению. Руководил этой миссией Герберт Гувер, будущий президент США.

После войны, в 1919 году, Герберт Гувер основал Американскую администрацию помощи (American Relief Administration, ARA) — организацию, которую можно считать предшественницей USAID. Сначала ARA занималась распределением излишков армейских продовольственных запасов, оставшихся после войны. А в 1921 году началась самая значительная глава в истории ARA: она начала работу в Советской России, где в результате большевистской политики военного коммунизма и террора разразился массовый голод.

«Главный вопрос тогда заключался в том, стоит ли помогать людям, живущим на территориях под контролем коммунистов», — объясняет Валери Горин (Valérie Gorin) из Женевского центра гуманитарных исследований. «А главное — можно ли с помощью продовольствия противостоять коммунизму?» В итоге США, направив в Россию пшеницу, которую сами производили в избытке, а также сельскохозяйственные машины, ARA спасла сотни тысяч жизнейВнешняя ссылка. Однако, по словам Бертрана Тейта (Bertrand Taithe), профессора Манчестерского университета, цель заключалась якобы лишь «в том, чтобы создать образ щедрой и бескорыстной страны, подчеркнуть преимущества капиталистической модели и одновременно простимулировать американскую экономику».

Гуманитарная помощь против коммунизма

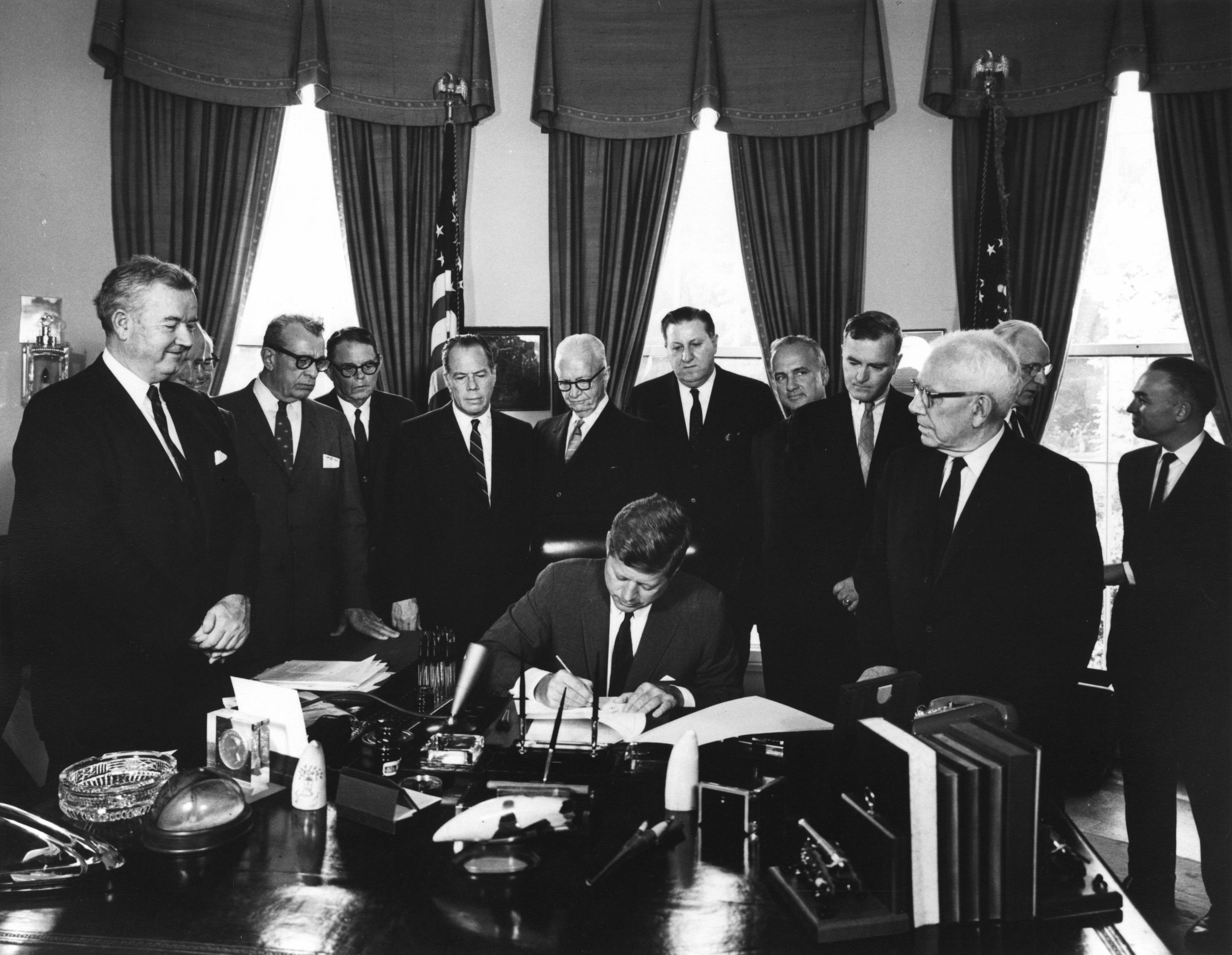

«США используют гуманитарную помощь, чтобы влиять на умы и настроения людей. Это не жест бескорыстной солидарности, а инструмент американской внешней политики», — говорит Валери Горин. Эта цель была, по ее словам, правда, открыто озвучена в таком формате только в годы холодной войны. В 1961 году президент Джон Ф. Кеннеди создал Агентство США по международному развитию (USAID). Обращаясь к его первым сотрудникам, он заявил (по крайней мере так его цитирует Financial Times): «Поскольку мы не хотим направлять американские войска в регионы, где под угрозой находится свобода, мы отправляем туда вас».

Показать больше

США замораживают гуманитарную помощь: под угрозой десятки программ

Как отмечает Валери Горин, логика была предельно простой: бедность создаёт благоприятную почву для коммунизма, и именно поэтому США решили вмешаться, оказывая гуманитарную поддержку. «Продовольственная помощь должна была укрепить позиции США там, где усиливалось коммунистическое влияние, а также в странах, нуждавшихся в стабилизации — чтобы они могли стать своего рода щитом между Восточным и Западным блоками», — поясняет эксперт. К таким странам прежде всего относились страны «народной демократии», а также новые государства в Азии и Африке, появившиеся в результате деколонизации.

Возникновение крупных НПО

Период холодной войны стал временем создания и активного развития крупных американских международных «неправительственных» организаций, — таких как CARE, Save the Children или Международный комитет спасения (IRC). Эти организации получали масштабное государственное финансирование, что нередко сопровождалось — иногда весьма тесными — связями с властными интересами и в конечном итоге с правительством.

«Мы наблюдаем определённое сближение целей НПО и задач внешней политики США», — говорит Бертран Тейт (Bertrand Taithe). Это сближение обусловлено не только финансовой зависимостью этих организаций от государства, но и политическим контекстом той эпохи: «Многие люди тогда бежали от тоталитарных режимов. Поэтому возникал естественный альянс между сторонниками свободы, теми, кто к ней стремился, и теми, кто им помогал».

Такое взаимопроникновение стало особенно заметным в годы войны во Вьетнаме (1955–1975). Большинство американских НПО работали исключительно в Южном Вьетнаме, который получал военную и экономическую поддержку от Вашингтона, в то время как Северный Вьетнам находился под контролем коммунистической власти. Однако по мере затягивания конфликта всё больше гуманитарных организаций начинали ставить под сомнение целесообразность своей близости к американскому правительству.

«Неправительственные структуры с пацифистской позицией, не разделявшие ни целей, ни методов войны, всё чаще дистанцировались от правительства США», — поясняет Бертран Тейт. Так, например, CARE и Oxfam America пересмотрели формат своего сотрудничества с USAID.

Военно-гуманитарные миссии

В последующие десятилетия военные операции США, — в частности в Афганистане и Ираке, — также сопровождались активностью в гуманитарной области: поставками продовольствия, медикаментов, а также другими формами помощи. Целью было обеспечение стабильности на контролируемых США территориях и укрепление легитимности поддерживаемых Вашингтоном правительств.

Показать больше

Если не Запад, то кто будет оказывать гуманитарную помощь?

«Это пример так называемой военно-гуманитарной интервенции, при этом границы между понятиями всё чаще размывались, — отмечает Валери Горин. — Гуманитарная помощь превращается в способ продвижения в тех или иных регионах мира демократической модели общественного устройства». Вошли в историю «ножки Буша» — курятина, которую США поставляли в постсоветскую Россию, снова переживавшую продовольственный кризис.

В начале военной операции США в Афганистане в 2001 году госсекретарь Колин Пауэлл в одном из выступлений прямо заявил, что НПО — это важный элемент американской стратегии. Он назвал их «множителями силы» и «составной частью нашего боевого потенциала». Такая риторика резко противоречила гуманитарным принципам нейтралитета и независимости. Организация «Врачи без границ» (MSF) предостерегала: подобные заявления ставят под угрозу жизнь сотрудников и затрудняют доступ этих структур к нуждающемуся населению. В тот период НПО стали объектами целого ряда нападений, самым известным из которых стал взрыв заминированного грузовика у здания ООН в Багдаде в 2003 году.

«Гуманитарные организации пытались сохранить независимость, но не всегда могли соблюдать условия финансирования, выдвигавшиеся США», — отмечает Бертран Тейт. «Они нередко использовали гуманитарную помощь в качестве инструмента создания новых политических альянсов, поддержания существующих отношений и укрепления своего влияния», — резюмирует он.

Помощь, получившая международное признание

При этом вклад США в отдельных важных сферах, особенно в области здравоохранения, получил высокую международную оценку. Так, инициированная президентом Джорджем Бушем в 2003 году программа President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) снова спасла миллионы жизней — прежде всего в странах Африки. Сегодня будущее этой программы, как и многих других, финансируемых через USAID, вызывает серьёзные опасения.

В рамках своей политической программы «Сделаем Америку снова великой» Дональд Трамп представлял международную помощь как неэффективный, чрезмерно затратный и идеологически ангажированный инструмент. Хотя его атака на USAID была ожидаемой, масштабы и скорость сокращений стали неожиданностью даже для опытных наблюдателей и экспертов.

По словам Бертрана Тейта, несмотря на официальные заявления о «фокусе на национальных интересах», ликвидация USAID прежде всего является идеологическим выбором: «Это нанесёт ущерб интересам США — как внутренним, поскольку значительная часть гуманитарной помощи опосредованно поддерживает американское сельское хозяйство, так и внешним, поскольку такое решение означает явное сокращение масштабов американского влияния на международной арене».

Показать больше

Международная Женева

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.