战争形态重塑:无人机上战场,平民成靶子?

从苏丹的沙漠,到加沙、黎巴嫩、乌克兰的街头巷尾,无人机正在重塑现代战争。过去,无人机只是少数几个大国用于反恐的专属利器,如今已遍布全球,近50个国家在冲突中部署了无人机。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

相关内容

时事通讯:瑞士媒体里的中国

非洲的变化就体现得尤为明显。自2021年以来,无人机在非洲的使用大幅上升。“很显然,无人机被视为一种极具吸引力的军事‘资产’,大家普遍认为它能带来现代化、‘高效’且精准的作战方式,同时还能降低士兵伤亡风险。”研究机构“英国无人机战争组织”(Drone Wars UK)的科拉·莫里斯(Cora Morris)如此表示,她也是《死亡送达》(Death on Delivery)报告的作者。

如今,无人机正迅速演变为一种低成本、高杀伤的武器,发展速度甚至可能超过国际人道法(IHL)的应对节奏,逐渐侵蚀既有的军控规范。其价格低廉、操作者身份隐蔽,以及一定程度上的自主性,使其在实战中经常绕开对平民的保护机制。

外科手术般的精准?

支持者声称,无人机可以减少附带伤害。但在非洲及其他地区不断上升的平民伤亡,正逐步打破所谓“干净战争”的神话,也让人质疑现行国际法的有效性。英国“无人机战争组织”指出,无人机的使用降低了动用武力的门槛,扩大了定点清除的适用范围,同时也削弱了对相关方的责任追究。

《死亡送达》报告于今年3月发布,记录了自2021年11月至2024年11月间共50起事件中至少943名平民遇害。其中,近半数(490人)死于埃塞俄比亚的无人机袭击。其他无人机袭击事件则发生在布基纳法索、马里、索马里、尼日利亚以及苏丹等国家。

莫里斯表示:“对谁能被视为攻击目标的定义似乎非常宽泛,导致整个地区都处在密集无人机打击的威胁之下,在这些地区内几乎不区分平民与战斗人员。”莫里斯进一步指出:“以埃塞俄比亚为例,这些袭击中的许多受害者都来自阿姆哈拉和提格雷地区。”

几年前,无人机袭击主要与美国的反恐行动相关。在那些与美国并未直接交战的国家(比如巴基斯坦)实施法外处决的决定,曾是引发争议、批评与法律辩论的主要导火索。

如今,无人机已被广泛用于常规战争与内战当中,因无人机袭击造成的平民死亡人数已达数百甚至上千人。

为何会有无人机军用热潮?

是什么推动了全球无人机的迅速扩散?答案是成本低、操作便捷。中空长航时(MALE)无人机-曾是美国、英国、以色列和中国的“专属武器”-如今由土耳其和伊朗以极低的价格向外出口。这两国利用现成零部件、模块化设计和开源技术,大幅压低了成本。

不少国家借此机会加快了军队现代化步伐。无人机的造价可能只有一架轰炸机或一辆坦克的千分之一,却仍能摧毁高价值目标。

乌克兰就在今年6月展示了无人机的强大潜力。在一场令人震惊的行动中,乌军动用了超过100架低成本的第一人称视角无人机,对俄罗斯4个军事基地内的40架战机实施了打击。根据战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的数据,每架无人机的价格在600美元(约合人民币4’300元)至1000美元(约合人民币7’170元)之间。

无人机也已经成为不对称战争中的“首选武器”。根据丹麦国际问题研究所(Danish Institute for International Studies)的统计,目前全球已有超过65个非国家武装组织配备了无人机。

人权观察组织(HRW)的贝尔基斯·威尔(Belkis Wille)称,这是一场“范式转变”。

商业无人机易于改装,哪怕只是一个预算紧张的作战方,或者一个拥有3D打印机和亚马逊账户的普通人,也能发动有针对性的城市袭击。

“如今,只需要极低成本,就能以极高精度对平民发动袭击。”威尔表示。她是人权观察组织危机、冲突与武器部门的副主管。

威尔在今年6月发布的一份报告中记录了俄罗斯无人机操作员如何在乌克兰赫尔松地区追杀平民。俄罗斯无人机操作员使用市面上常见的四旋翼无人机,向骑行者、行人以及公交车乘客投掷爆炸物。

国际人道法是否已过时?

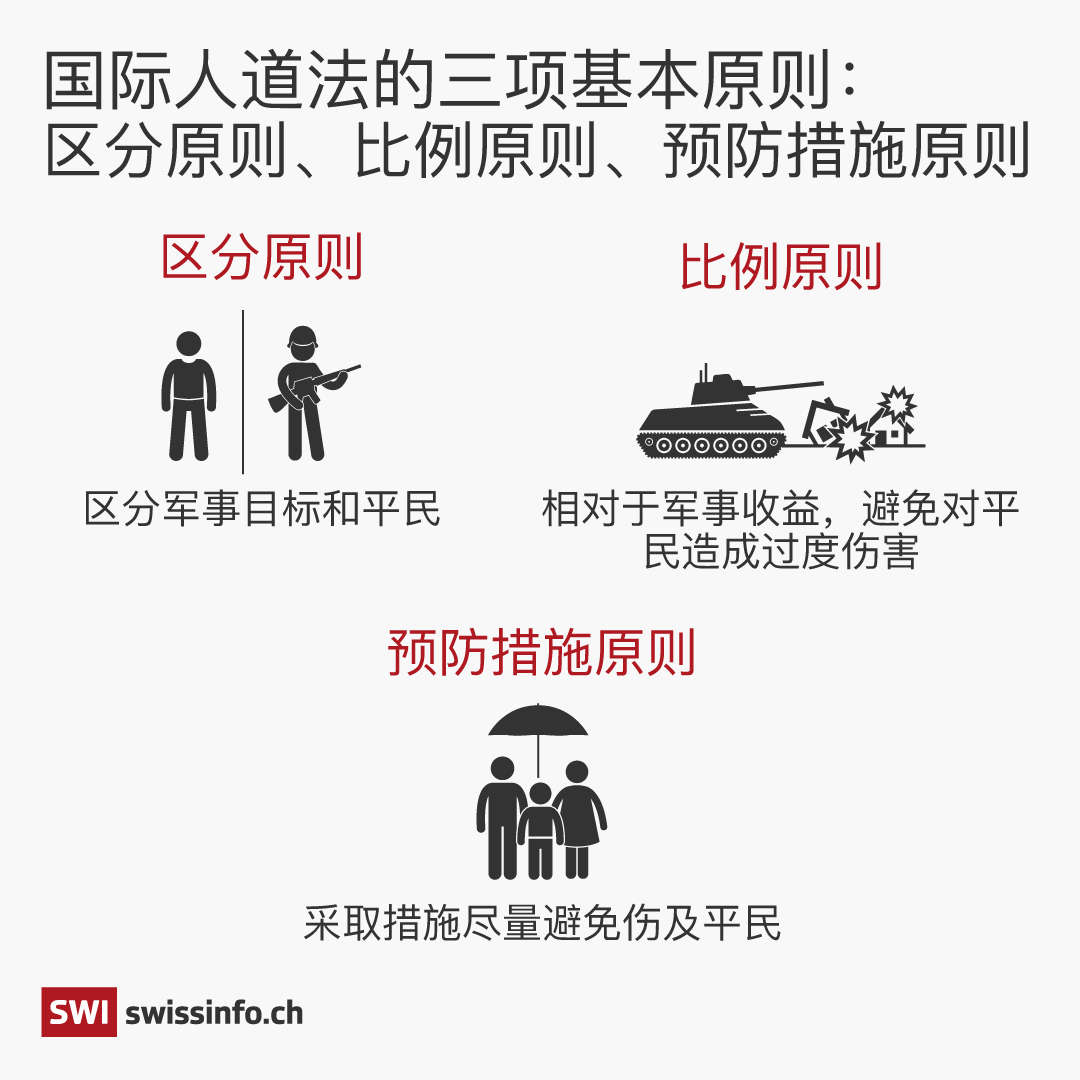

《日内瓦公约》及其附加议定书已明令禁止无差别攻击,并明确要求保护平民。红十字国际委员会指出,只要交战各方遵循区分原则、比例原则、预防措施原则,无人机作战在国际人道法框架下本质上并不违法。

“从严格意义上的国际人道法角度来看,远程操控无人机并下达打击指令的人,必须确保遵守国际人道法。也就是说,要将区分原则、比例原则、预防措施原则真正落实到具体作战情境中。”日内瓦国际人道法与人权学院(Academy of International Humanitarian Law and Human Rights)研究员安娜·罗莎莉·格雷普尔(Anna Rosalie Greipl)表示。

“法律本身没有问题,”威尔也表示认同,“无人机只是一个执行载体,真正的问题在于法律执行不到位。”

在她看来,无人机的危险之处不在于其游离于现有法律框架之外,而在于它让一些违法行为-比如蓄意袭击平民-变得更加高效、更难追责。

自主进攻、人工智能与杀人机器人

威尔还对无人机系统朝自主化方向发展表示担忧,尤其是那些搭载了人工智能的系统。她指出,俄罗斯和乌克兰的无人机技术及反制技术都在迅速迭代升级。

人工智能增强型无人机可能很快就会出现在战场上。“我们可能会在战场上看到各种形式的杀人机器人,其中之一就是无人机,”她说。

威尔解释道,无人机的大规模扩散也导致了反制技术(如干扰技术)的相应扩散。所谓干扰,是指通过刻意发射无线电信号或电磁信号,来混淆、屏蔽或干扰无人机系统运行的行为。

面对干扰问题,一些武装力量提出的解决方案是开发不再依赖操作员通信链路的自主系统。也就是说,无人机一旦起飞,就能自行完成任务。例如,无人机可以通过训练识别数十万张坦克的图像,从而自主攻击目标。

“如果真发展到那一步,这类无人机就可能被归类为‘杀人机器人’,因为它们的运作中已经完全没有人类的参与。”威尔说,“这样的系统有可能会像识别坦克一样识别并攻击儿童。这就是我们可能正加速走向的最糟糕情境。”

这一趋势也正受到红十字国际委员会的高度关注。该组织在其2024年发布的《国际人道法挑战报告》中警告称:“只需一次软件升级,或者军事战略稍作调整,无人机就可能轻而易举地演变为自主武器系统(AWS)……这些系统将不再需要人类介入,就能自行识别并对目标实施打击。”

法律灰色地带

国际人道法要求交战各方必须区分战斗人员与平民,确保攻击所造成的破坏与所获得的军事优势相称,并采取预防措施尽可能减少对平民的伤害。但随着无人机在复杂环境中的使用日益频繁,准确识别正当目标以及评估潜在的平民伤害变得愈发困难。

格雷普尔指出,人工智能系统的输出结果也会有问题:人们使用人工智能收集数据,分析无人机传回的信息,并将分析结果提供给军事决策者。“问题在于,这一过程可能非常棘手,因为人类在据此进行法律评估时,并不清楚这些技术中内置的偏见和假设是如何起作用的,”她表示。

另一个问题在于,虽然军方在部署无人机时通常具备对国际人道法的“基本理解”,但在硅谷等地制造无人机的私营商业公司往往对此并不了解。她指出,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)决定撤销五角大楼中专门负责减少战斗中平民伤亡的办公室,这在当前无人机日益泛滥的背景下,是一个“令人担忧的动向”。

管控乏力,监管漏洞百出

莫里斯指出,目前的国际管控机制-包括导弹技术控制制度(Missile Technology Control Regime)、武器贸易条约(Arms Trade Treaty)以及瓦森纳安排(Wassenaar Arrangement)-都存在明显缺陷。这些机制未能有效遏制无人机在全球范围内的扩散与滥用。

“很明显,国际层面上迫切需要就无人机的扩散和使用展开合作并加强监管,”她表示,“现有的监管框架已经被事实证明远远不够。”

在纽约的联合国大会以及日内瓦的相关会议上,讨论的重点主要集中在自主武器,特别是所谓的“杀人机器人”上。

但法律专家认为,这还远远不够。

他们指出,各国不仅应加强自身的内部合规机制,还应出资支持平民伤害追踪、支付相关赔偿,并履行对国际司法机构(如国际刑事法院)的承诺。无人机出口国必须对无人机的使用情况进行严格调查,并追究违规者的责任。

2024年3月,葡萄牙牵头组成一个由21个国家组成的联合国联盟,呼吁加强武装无人机使用的透明度和问责机制。联合国秘书长已敦促各国在2026年前对自主武器进行监管或禁止。

“我们面临的问题是,配备人工智能系统的无人机不仅可能被用于识别目标,还可能在没有人类介入的情况下,自主选择目标并发动攻击,”格雷普尔表示,“在这种情况下,我们必须明确设定限制和规范。

近年来,中国无人机产业实现了井喷式增长,已成为全球商业无人机供应链的中枢。根据英国《金融时报》报道,中国尤其是深圳生产了全球70–80%的商业无人机,并拥有79%的无人机专利,其中大疆创新(DJI)就占64项专利。中国政府通过税收减免、产业园扶持等政策,加速布局“低空经济”,预计到2035年市场规模将达到3.5万亿元人民币(约合4’900亿美元)。

在全球市场占有率方面,大疆创新的统治地位尤为显著。大疆创新在2024年控制了全球消费级无人机市场90%的份额,在美国市场亦占据70–90%的主导地位。 另一家中国厂商道通智能(Autel Robotics)在美国市场占有率也达到了15%,甚至进入了警方与农业部门采购视野。正因此,美国已有立法建议禁止进口中国制造的无人机,并考虑投资本土品牌以减少对华依赖。

此外,央企中国电科(CETC)与大漠大智控(DAMODA)也在无人机群控制与雷达集成等方面形成了军民融合的技术链条,实现科研成果向实战应用转化。

(编辑:Virginie Mangin/ac,编译自英文:中文编辑部/xy)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。