Verkannter Klee in der Fondation Beyeler

Dem Spätwerk des 1940 im Schweizer Exil verstorbenen Paul Klee widmet die Fondation Beyeler ihre neue Sonderausstellung.

Packend: Angesichts seiner schweren Krankheit und der dramatisch verlaufenen letzten Werkphase findet der Maler eine neue Sprache, ohne aber seinen Humor aufzugeben.

Man könnte sich eigentlich fragen, warum sie erst jetzt kommt, die Klee-Ausstellung in der Fondation Beyeler im baselländischen Riehen. Mit 700 Gemälden, die in Riehen bereits zu sehen waren – aus einem Gesamtwerk von 9000 – liegt Ernst Beyeler als Klee-Galerist an der Spitze.

Was seine Privatsammlung betrifft, so zählt diese um die 20 Werke des Meisters – noch mehr gibt es nur von Picasso.

«Ja, warum erst jetzt? Die Frage ist legitim, und es stimmt, dass Ernst Beyeler bereits seit langem an eine Werkschau Klee gedacht hatte», erläutert Philippe Büttner, der die Ausstellung koordiniert.

«Die Stiftung hatte ein Ausstellungsprojekt zum Thema ‹Klee und die Musik›, das fallen gelassen wurde,» führt der Kunsthistoriker weiter aus. Dank der Spätwerk-Idee des Hannover Sprengel Museums haben wir unseren lang gehegten Wunsch, Klees Bilder der letzten Jahre in der Schweiz zu zeigen, nun konkretisieren können.»

Gedecktes Blau

Ernst Beyeler hat übrigens viel in die Vorbereitung der Ausstellung investiert, wie der Direktor der Fondation, Christoph Vitali, an einer Medienorientierung in Erinnerung ruft. Unter anderem hat er den düsteren Blauton gewählt, mit dem die Ausstellungswände eingefärbt sind. Die Farbe – eine Première in der jungen Geschichte des Museums – habe sich schlicht und einfach aufgedrängt.

Von den 100 Exponaten stammen 35 aus Bern, wo 2005 das Paul Klee-Zentrum seine Tore öffnet. «Es ist das erste Mal seit 1990, dass eine Gesamtschau des Spätwerks zu sehen ist,» bekräftigt Philippe Büttner. «Oft wurde isolierten Aspekten der Vorzug gegeben, wie etwa den Zeichnungen, von denen wir übrigens einen Teil ausstellen.»

Von den Nazis verjagt

Zusammen mit dem Sprengel Museum hat die Fondation Beyeler also entschieden, die Brüche in der Entwicklung des Werks aufzuzeigen, die Brüche als direkte Folge der tragischen Geschichte der Dreissigerjahre.

Der Besucher entdeckt vorerst einige sehr farbenfrohe Exponate aus den Anfängen des Pointillismus.

1933 wird Paul Klee von der Kunstakademie Düsseldorf, wo er seit 1931 unterrichtete, von den Nazis weg komplimentiert. Er lässt sich im Dezember in Bern nieder, der Stadt seiner Kindheit. Von da an verdunkelt sich seine Palette, sein Stil wird anders. Es entstehen dicke schwarze Balken. Die Kombination leuchtender Bildgründe mit der Formsprache solcher Balken ist charakteristisch für Klees auch als «Kunst der letzten Dinge» bezeichnetes Spätwerk.

1935 erfährt Paul Klee, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet, deren Bezeichnung man erst fünf Jahre später, nach seinem Tod, kennen wird: Progressive Sklerodermie – eine krankhafte Quellung des Bindegewebes mit Verhärtung der Haut.

Niedergeschlagenheit und Energieschub

«Fremd in seinem eigenen Land, wird er auch fremd im eigenen Körper, denn sein Immunsystem greift die gesunden Zellen an», erklärt Philippe Büttner.

Nachdem er 1936 eine Zeit lang praktisch nichts malt, findet Paul Klee seine Kräfte wieder und entwickelt eine überbordende schöpferische Energie: 1939 schafft er 1253 Arbeiten und malt seine grösstformatigen Bilder.

Viele ausgestellte Werke scheinen von den Gedanken des Künstlers an der Schwelle des Todes geprägt, was der Ausstellung etwas sehr Bewegendes verleiht. Die Engel-Motive mehren sich.

«Ein Tor», 1939, ganz in Grau, könnte den Übergang in eine andere Welt andeuten. «Heilige, von einem Fenster aus gesehen», scheint ebenfalls eine Begegnung mit dem Jenseits zu symbolisieren.

Hauch von Ironie

«Man erkennt an diesem farbigen und lächelnden Gemälde gut, dass Klee nie morbid ist, präzisiert Philippe Büttner. Er greift Mythen und grosse religiöse Sujets auf, verbrämt sie aber stets mit einer Prise Ironie oder vermischt ein Genre mit dem andern.»

Andere farbige Bilder: «Kinderspiel» (1939) oder «Vergnügungsschiffe auf dem Kanal» (1940). «Inmitten des Leidens neue Ausdrucksformen zu finden, kommt sicher ebenfalls einem Triumph gleich», stellt der Kunsthistoriker fest.

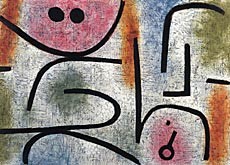

Aber Klee wusste, dass er sterben würde, «und er dachte, dass die Welt um ihn herum vergehen werde», sagt Christoph Vitali. Vielleicht malte er, auf Erlösung hoffend, ein Bild ohne Titel, das Ernst Beyeler «Person, gefangen jenseits/diesseits» getauft hat und welches das Ausstellungsplakat ziert.

Befreite Schöpferkraft

Im Katalog äussert sich Ernst Beyeler über seine Vorliebe für Spätwerke, die in seiner Sammlung sehr präsent sind. «Die letzten Werke sind eine Art künstlerische Gesamtschau des Lebens ihrer Schöpfer.»

Bei allen Grossen löst das Spätwerk die bisher angewendeten Strukturen auf und zeugt manchmal neue Visionen von visionärem Charakter, die zu neuen Bewegungen führen, wie bei Cézanne zum Kubismus und Monet zur abstrakten Malerei.»

swissinfo, Ariane Gigon Bormann, Basel

(Übertragen aus dem Französischen: Monika Lüthi)

Paul Klee wurde 1879 in Münchenbuchsee bei Bern geboren.

1911 beteiligte er sich an der zweiten Ausstellung des «Blauen Reiters» mit Kandinsky.

Er unterrichtet am Bauhaus zwischen 1920 und 1930.

1931 wird er an die Kunstakademie Düsseldorf berufen und zwei Jahre später von den Nazis verjagt.

Mit seiner Frau Lily lässt er sich im Dezember 1933 in seinem Elternhaus in Bern nieder.

Seine Krankheit bricht im August 1935 aus. Bis im April 1936 malt er praktisch nichts mehr. Konvaleszenz im Engadin und in Montana.

Paul Klee beantragt 1939 das Schweizer Bürgerrecht. Es wird ihm erst kurz nach seinem Tod, am 29. Juni 1940 in Locarno gewährt, wo er zur Kur gewesen war.

«Paul Klee, Erfüllung im Spätwerk»: zu sehen in der Fondation Beyeler in Riehen (mit dem Tram ab Hauptbahnhof Basel). Die Ausstellung dauert von 10. August bis zum 9. November. Anschliessend geht sie nach Hannover ins Sprengel Museum, vom 23. November bis 15. Februar 2004.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch