スイスの労働組合は、賃金と雇用を守るための「8日前ルール」を絶対譲れない「防衛ライン」だと考えている。一方、欧州連合(EU)はこれが差別的取り扱いだと批判する

Keystone

スイスの労働組合は、賃金と雇用を守るための「8日前ルール」を絶対譲れない「防衛ライン」だと考えている。一方、欧州連合(EU)はこれが差別的取り扱いだと批判する

Keystone

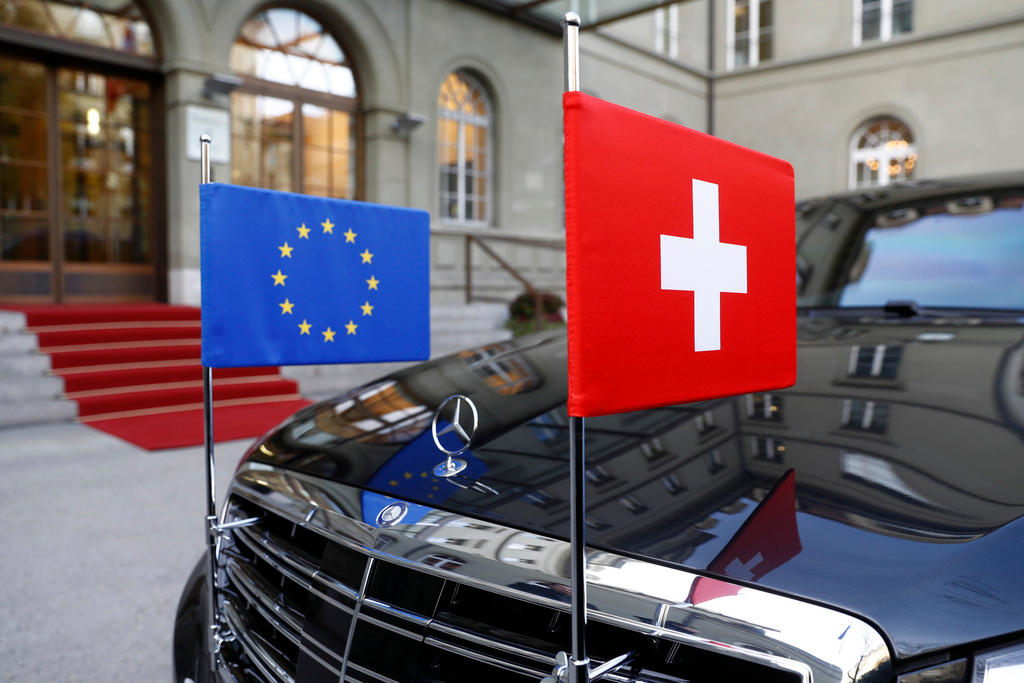

スイスと欧州連合(EU)の二国間関係が曲がり角に立っている。スイスの国内事情、とりわけ連邦政府と労働組合の間の確執が外交政策を揺るがしている。一体何が問題になっているのか、改めてまとめてみよう。

このコンテンツが公開されたのは、

枠組み条約交渉の全体を見渡したとき、大きく問題になっているのは次の3点だ。

- 実際に枠組み条約をどう執行するのか?

- 条約内容に関係する分野はどれか?どのように条約に適合させるか?

- 条約の決定内容に依存するその他の分野はどれか?

第1の問題点の解決策にあたるのが、3月初めに出された仲裁裁判所(右別枠記事参照)の提案だ。

枠組み条約の執行手続き

連邦外務省の欧州局は今年5月、次の4点を発表した

1)EUで定められた法律は、これまでと同じように、国民投票などの国家的な手続きを経てからスイスに適用される。スイスは今後も、EUの法制定手続きに積極的に関与していく

2)法律が適切に運用されているかどうかは、スイス・EUそれぞれの適切な機関が監視する。一般的な監視機関として混合委員会もこれに加わる

3)EU法を取り込んだスイス法の解釈は、EU司法裁判所による裁判との調和に基づいて行われる

4)紛争にもつれ込んだ場合の最終的な決定は、仲裁裁判所が下す

これまでに交渉された契約について、欧州司法裁判所による法的審査が間近に迫っている。国内法の一部について仲裁裁判所に管轄権を付与する条約を認めるかどうかについて判決が下される。

条約内容をめぐる不和

法的・技術的な問題にはあらかた決着がついた。だが条約の中身をめぐってはなお大きな隔たりがある(第2の問題点)。

スイス側はカシス外相が政府を代表して交渉に当たっていたが、外相が侵した「レッドライン」問題が重くのしかかる。特に問題になっているのは賃金・労働条件の保護措置だ。EU企業がスイスで職人や建設作業員を雇いたい場合、8日前にスイスの役所に届け出なければならない。EUはこれが「人の移動の自由」を侵害すると批判している。

だがスイスにとってこの保護措置を緩めるのはほぼ不可能になってしまった。カシス外相は公式の場で急に方針転換し、8日前ルールも交渉の対象だとの見方を示したことで、労働組合の逆鱗に触れたからだ。労働組合は8日前ルールを防衛ラインとし、頑として譲ろうとしない。シュナイダー・アマン経済相をはじめ、連邦政府が繰り返し対話を試みているが、スイス労働組合連合はそうした抱き込み作戦をことごとく拒否している。

広がる連鎖

ことは条約内容に直接関わりのないスイス企業にまで及んでいる(第3の問題点)。

電力市場条約や、EU金融市場にスイス金融機関が参加できるかどうかも、枠組み条約の交渉の行方次第になった。

特に後者は緊急性が高まっている。年末までにスイスの金融市場がEU市場と同等と認められなければ、来年からEU市場に参加できなくなり、スイス金融市場は生き延びられない。それは紛れもない事実だとウエリ・マウラー財務相は語った。

対内・対外政策や政策的な原理原則、法的・専門的な議論が複雑に絡み合う。そして時間的な余裕はない。スイスも欧州委員会も2019年に議会選挙を控えている。交渉担当者はなんとか年内に解決の糸口を見つけようと必死だ。

同時にスイス最大の政党・国民党は、選挙イヤーの2019年に枠組み条約への反対キャンペーンを繰り広げようとしている。スイス外交団がEUから得たものがなんであろうが、連邦議会の火種になることは避けられない。

(独語からの翻訳・ムートゥ朋子)

続きを読む

おすすめの記事

スイスとEUの条約交渉、成功のカギは国内協議

このコンテンツが公開されたのは、

スイスは今夏、欧州連合(EU)との関係性を巡る条約交渉で難題に直面している。EUがスイスに「市場開放」と「賃金ダンピング規制の緩和」を要求しているからだ。スイスはEUの意向に沿う考えだが、国内の高い賃金水準は頑として守ろうとしている。難しい交渉だが、有効な手立てがある。それは「協議」だ!

もっと読む スイスとEUの条約交渉、成功のカギは国内協議

おすすめの記事

IEA、スイスにEU電力市場への参入を推奨

このコンテンツが公開されたのは、

国際エネルギー機関(IEA)は8日発表したスイスのエネルギー政策報告書で、スイスは脱原発計画により低炭素社会を維持しにくくなると指摘した。欧州連合(EU)と交渉中の枠組み条約において、EU電力市場に加わる方向で交渉を進めるべきだと推奨した。

もっと読む IEA、スイスにEU電力市場への参入を推奨

おすすめの記事

スイス、EUへの報復措置を検討

このコンテンツが公開されたのは、

EUは昨年12月、SIXグループ外部リンクの運営するスイス証券取引所に対するEU企業株式の取り扱い許可を18年末をもって打ち切る意向を発表した。スイス政府は、EUの決定には悪意があると激しく非難。スイスの経済的利益を脅…

もっと読む スイス、EUへの報復措置を検討

おすすめの記事

日本市場でスイスにかかる圧力

このコンテンツが公開されたのは、

日本と欧州連合(EU)の間で経済連携協定(EPA)が結ばれることで、スイスは競争力を失うのか?2009年に欧州で初めて日本とEPAを結んだスイスは今、大きな危険にさらされることになった。

もっと読む 日本市場でスイスにかかる圧力

おすすめの記事

スイスのベルセ大統領、欧州との二国間関係「新たなレベルに高めるとき」

このコンテンツが公開されたのは、

スイスのアラン・ベルセ連邦大統領は30日にルツェルンで開かれたシンポジウム「ヨーロッパ・フォーラム」で、スイスと欧州連合(EU)はいずれも安定した二国間関係を構築することに関心を持っており、今こそ関係を新たなレベルに高めるときだと述べた。

もっと読む スイスのベルセ大統領、欧州との二国間関係「新たなレベルに高めるとき」

おすすめの記事

スイス・EU、「仲裁裁判所」新設を協議

このコンテンツが公開されたのは、

スイスの連邦内閣は5日、欧州連合(EU)との枠組み条約交渉で、紛争解決手段として新しい仲裁裁判所の設置を協議していると明らかにした。

もっと読む スイス・EU、「仲裁裁判所」新設を協議

おすすめの記事

ベルセ大統領、安倍首相と首脳会談

このコンテンツが公開されたのは、

スイスのアラン・ベルセ連邦大統領は12日、東京の官邸で日本の安倍晋三首相と会談した。二国間関係のほか、北朝鮮問題など国際情勢について幅広く協議した。

もっと読む ベルセ大統領、安倍首相と首脳会談

おすすめの記事

スイス連邦政府、新たな交渉官を任命

このコンテンツが公開されたのは、

スイス・欧州連合(EU)間の二国間協定を巡る交渉が暗礁に乗り上げている。スイス政府は先月末、新しい交渉官を任命したが、協定を結ぶ条件や時期などについては不透明さを残した。

もっと読む スイス連邦政府、新たな交渉官を任命

おすすめの記事

スイス、結束基金に2度目の拠出を表明 二国間協定は進展せず

このコンテンツが公開されたのは、

スイスは欧州連合(EU)が新規加盟国の発展を促すため設立した結束基金に計13億フラン(約1476億円)を支援する。スイスのドリス・ロイトハルト大統領は23日、欧州委員会のジャン・クロード・ユンケル委員長と会談し、同基金への拠出を表明した。一方、EU・スイスの二国間協定については進展がなかった。

もっと読む スイス、結束基金に2度目の拠出を表明 二国間協定は進展せず

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。