台灣打擊數位假訊息

台灣公民在政府的支持下成功地打擊了假訊息和假新聞。但在參與直接民主的建設時,卻遇到來自政界的阻礙,在瑞士資訊SWI swissinfo.ch 對台北訪問期間感受到了這一點。

阅读本文简体字版本请 点击这里

訂閱我們的時事通訊電子報(Newsletter),每週您會在您註冊的信箱中收到一封免費電子郵件,內容是瑞士資訊繁體中文版報導。請擊點這裡,現在就訂閱。

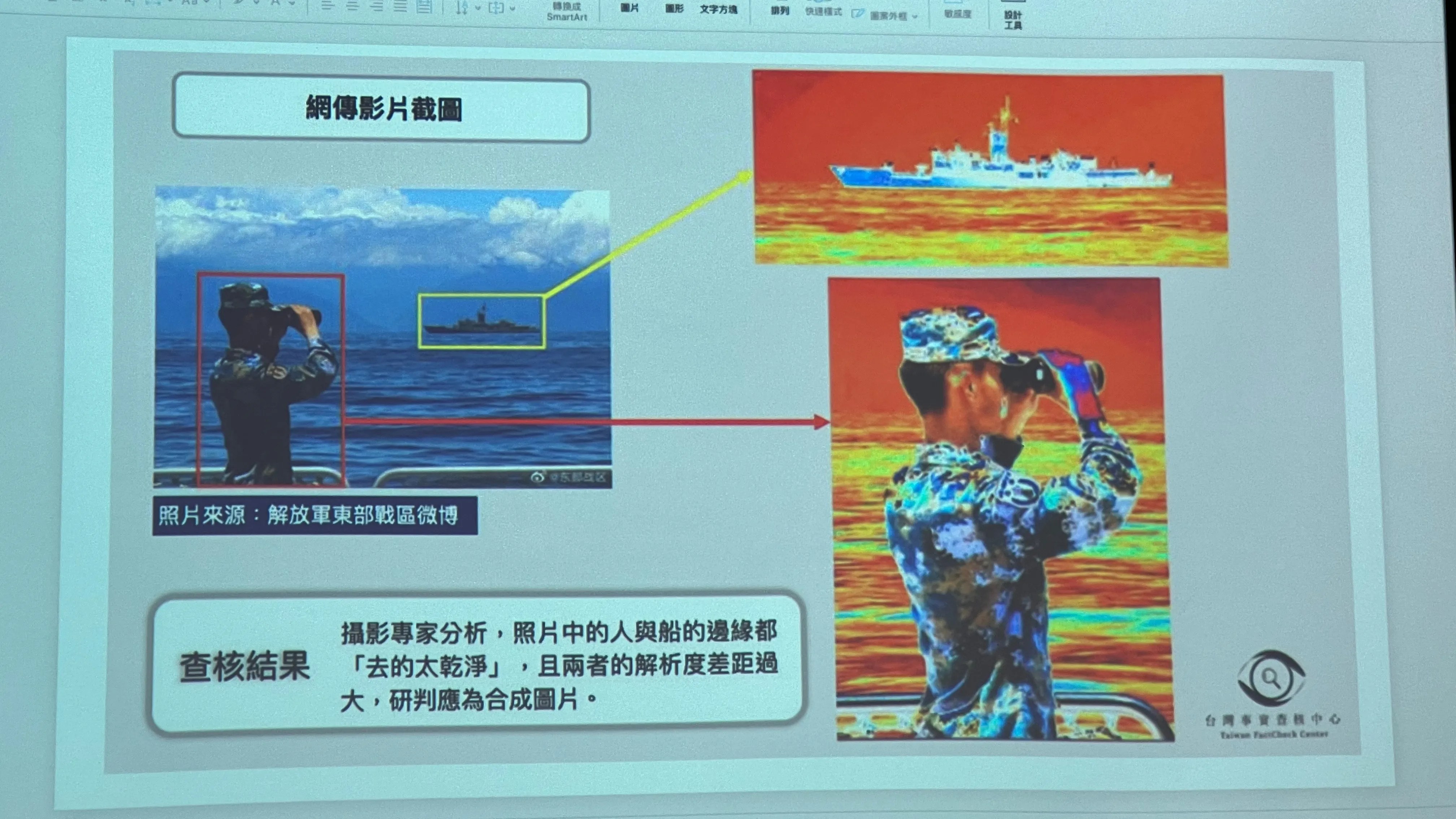

「一名中國人民解放軍海軍陸戰隊戰士,手拿雙筒望遠鏡監視著台灣島東海岸的航運交通。」在這張2022年夏天被全世界多家媒體發表的新聞照片圖註中這樣寫道。

有些媒體錯誤地將圖片出處寫成了美聯社(AP),其實美聯社是從原作者–新華社那裡引用的圖片,並註明了來源。

幾天後,美聯社宣布:「我們從這張照片上看不出任何問題,但我們無法對其進行驗證,因為不是我們拍攝的。」

中國國家通訊社–新華社發表這張照片時,正是時任美國眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)結束對台灣訪問的時候。

合成照片

「而實際上,這是一張合成照片,」邱家宜說。 她是台灣事實查核中心(Taiwan Fact Checking Center)的負責人,這個6年前由媒體人員成立的非政府組織的主要職責是揭露假訊息。

在那裡,幾十名記者對來自台灣的媒體報導和第三方平台上發布的貼文以及他們收到的用戶舉報進行核查,如果發現假訊息,會馬上向官方和媒體機構發出警報。

新華社的那張圖片就被他們找到了破綻。「利用圖像和光線角度分析,我們能夠毫無疑問地確認,這張台灣東海岸附近的中國海軍士兵的照片是偽造的。」邱家宜強調說。

與台灣相比,瑞士對假訊息的認知和所做的工作仍處於起步階段。根據蘇黎世大學民眾與社會研究中心的一份新報告,「假訊息(尚未)在瑞士造成任何重大問題。然而,最近的事態發展顯示,這種情況隨時可能發生變化」。

聯邦統計局在2023年秋天進行的一項調查顯示,瑞士民眾對假訊息問題的防備意識在過去兩年中有所提高。

不過,根據國際經驗(包括台灣的經驗),民眾與社會研究所建議政府對一份綜合措施目錄的實用性進行檢驗,其中包括「歐洲法規的影響」、「透明度要求」和「自動帳戶的標題目要求」,即所謂的機器人自動推送訊息,這種自動推送方式在台灣已經非常常見。

台灣事實查核中心只是台灣處理數位空間中廣泛存在的假訊息的數十個專業組織之一,這些機構非常忙碌,根據總部設在瑞典哥德堡的全球民主研究網路的一項對比調查顯示,台灣目前是「受外國假訊息影響最嚴重的國家」。

相关内容

為什麼台灣對世界如此重要?

究其原因,可以找到歷史和地緣政治的淵源:中國自1949年建國以來,一直堅稱台灣屬於中國。

此外還有經濟原因,台灣是全世界第16大貿易中心,蘇黎世漢學家高喜明 (Simona Grano)在年初接受瑞士資訊採訪時說:「台灣位於全球供應鍊和海上貿易路線的中心」。 在這個意義上,台灣也與中國形成直接競爭關係。

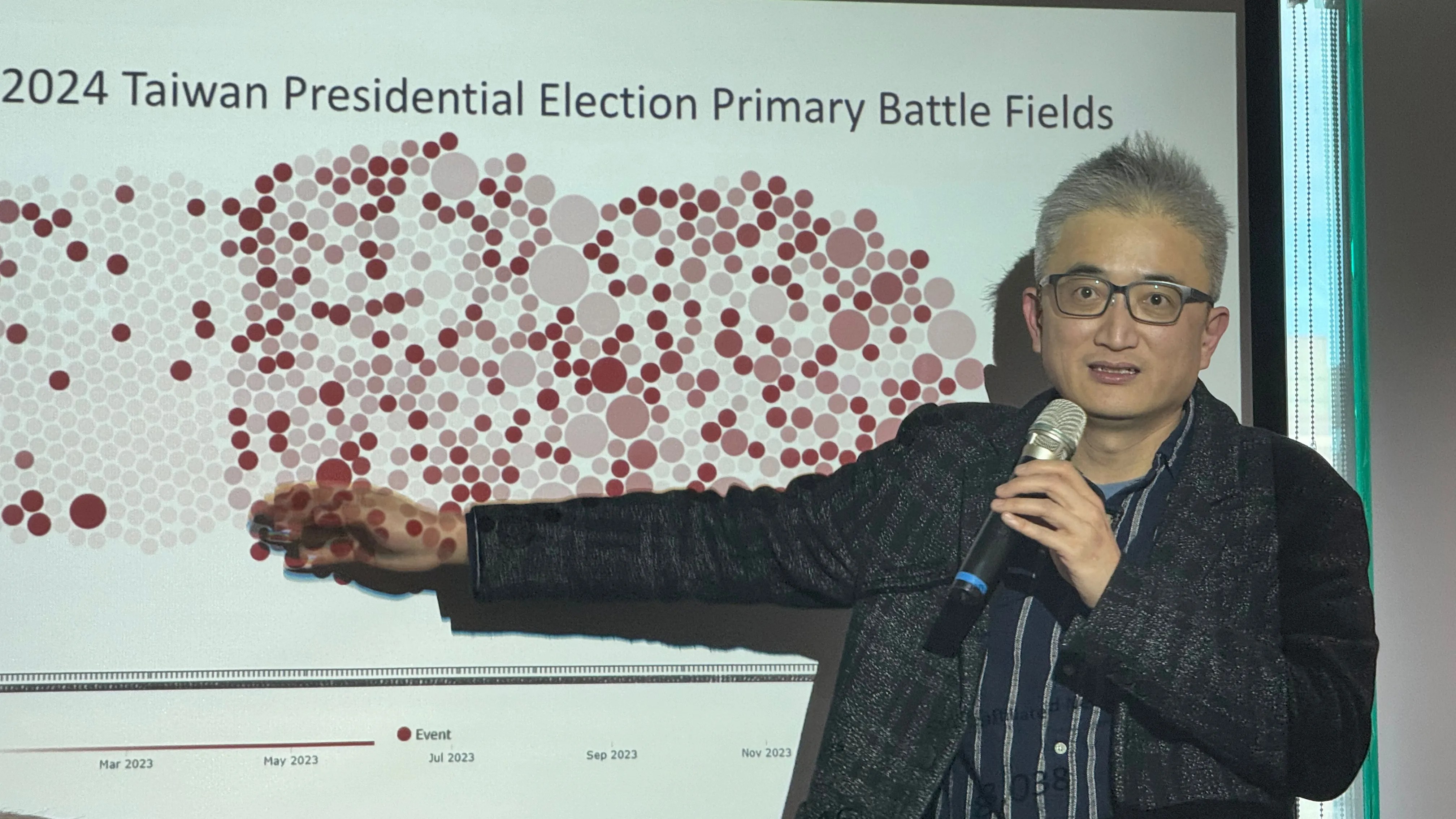

競選期間的大量偽造影片

近幾個月來,假訊息的湧現再次變得非常明顯: 台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)創始人杜奕瑾說,在1月的總統和議會選舉以及4月份台灣經歷25年來最嚴重的地震時,島上幾乎被社交媒體上的應用程式和所謂的深偽技術影片所淹沒。

這位前微軟和ChatGPT開發人員說,他和他的團隊「發現並上告了數百個自動帳戶和數千個偽造的影片」。

4月3日上午,台灣東部發生了7.4級地震。這是自1999年秋季以來最嚴重的地震,當時的7.7級地震造成了大面積破壞和數千人死亡。而這次地震對基礎設施和建築物造成的破壞要小得多,這主要歸功於更嚴格的建築法規和逐漸擴大的數位預警系統。此次地震僅造成13人死亡。

然而,正如台灣事實查核中心在一份分析報告中指出的,這場天災在社群媒體上也引發了大量假訊息的傳播,其目的是「破壞對當局和救援人員的信任」。 這些假新聞也出現在傳統媒體上,其中包括一段經過加工的台灣標誌性岩石被毀的影片,影片中還添加了來自世界其他地區地震的圖像。

該中心也分析出,針對國內外民眾假訊息有所區別,「在台灣,社會大眾很快就能看穿所有顯而易見的假報導」。作為地震後的一項特別服務,該中心製作了一張圖片驗證圖,用於檢查已發布的震區照片的真實性。

根據杜奕瑾的說法,台灣人工智慧實驗室利用人工智慧對這些帳戶發出的貼文的內容進行了分組。結果顯示:「這些貼文在很大程度上代表了中國國家媒體的思想,強調中國軍隊的實力」。 因此杜奕瑾認為,沒有必要對這些人工智慧操縱的貼文進行仔細分析,「相反,揭露假訊息的嚴重地步才更為重要」。

台灣在打擊假訊息方面做出了突出的成績:根據貝塔斯曼基金會(Bertelsmann)關於民主與市場經濟發展狀況的最新年度報告,台灣在全球137個國家中排名第一。

相关内容

瑞士人為什麼不易受到假消息的干擾?

瑞士可以從台灣學到什麼

蘇黎世大學民眾與社會研究中心(Fög)副主任大衛·沃格勒(David Vogler)表示:「我們可以從台灣學到很多東西。他們是最新公佈的數位化公共領域的假訊息治理研究報告的共同編輯。」

儘管歐洲和美國對於考慮和採用對某些媒體和社交平台的限制和禁令越來越多,但台灣至今仍盡量有意不採用此類措施:「在瑞士,我們也對歐盟的《數位服務法案》 (DAS)等針對重要網路平台的監理法規持謹慎態度。」

該法規規定,網路平台必須對用戶傳播的訊息負責。 沃格勒強調說:「每個國家和每個社會都有自己的特性,在處理數位媒體時應該特殊問題特殊處理。」

沃格勒認為,瑞士受假訊息的影響相對較小,但民眾與社會研究中心的研究人員還是在報告中列出了一系列可採取的措施,其中包括建立 「獨立的假訊息監測中心」。

唐鳳未兌現的承諾

近年來,唐鳳在應對數位挑戰的「民主」方案中扮演了重要角色。自2016年以來,唐鳳先是擔任政務委員 (Minister without Portfolio,意為沒有部門的部長);從2022年起擔任數位部長,用她自己的話說,不是為台北政府工作,而是與台北政府一起工作。她認為自己是政府和民間社會之間的橋梁。

今年1月當選的賴清德總統領導的新政府上台後,唐鳳的共治時間也於 5 月底結束。

年初的選舉清晰地表明了台灣在重要的官方決策過程中如何喜歡使用模擬選舉方法:近2000萬台灣選民中的每一位只能在8小時之內在其所在市鎮的指定投票站的投票。傍晚時分,每張填好的選票都會被高高舉起並逐一宣布。這讓有興趣的民眾有機會核實每一張選票。甚至在最後一張選票清點完畢之前,主要政黨的重要候選人就已經互相祝賀了。這就是21世紀 「Ilha Formosa」(美麗的島嶼,葡萄牙船員曾對台灣的稱呼)上的民主運作方式。

雖然讓公民參與打擊假訊息的行動取得了成功,但唐鳳和前總統蔡英文政府的第二個「民主承諾」卻未能兌現。

蘇彥圖教授告訴瑞士資訊:「長期承諾的公民數位參政至今並未實現。蘇教授是台北中央研究院法律學研究所研究員,他認為政府對公民參與的態度「至少可以說是自相矛盾的」。

公民參與的退步

改革包括為動議和全民投票引入電子簽名收集系統。 蘇彥圖律師說:「但迄今為止沒有任何進展。相反:議會最近設置了新的障礙,對公民的主動參與予以進一步限制,蘇彥圖認為政治決策者目前對改變這種狀況興趣不大。現在的重點是防禦外部威脅。」

因此,台灣的數位參與目前是比較被動的,非政府組織台灣資訊環境研究中心(IORG)共同負責人游知澔說:「我們社會對於來之不易民主自由的捍衛,要感謝我們過去專制的統治及現在的中國政府。」

游知澔說:「我們是一個年輕的民主社會,在當前緊張的全球形勢下,社會上的大部分人都意識到,我們每個人都肩負著維護自由的責任。」

(編輯:Mark Livingston,編譯自德文:楊煦冬/gj,繁體校對:方常均)

相关内容

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。