乾杯する、チーズ工房の見習い職人たち (Johann Schär)

Johann Schär

乾杯する、チーズ工房の見習い職人たち (Johann Schär)

Johann Schär

干草の取り入れをする農家 (Johann Schär)

Johann Schär

干草の取り入れをする農家 (Johann Schär)

Johann Schär

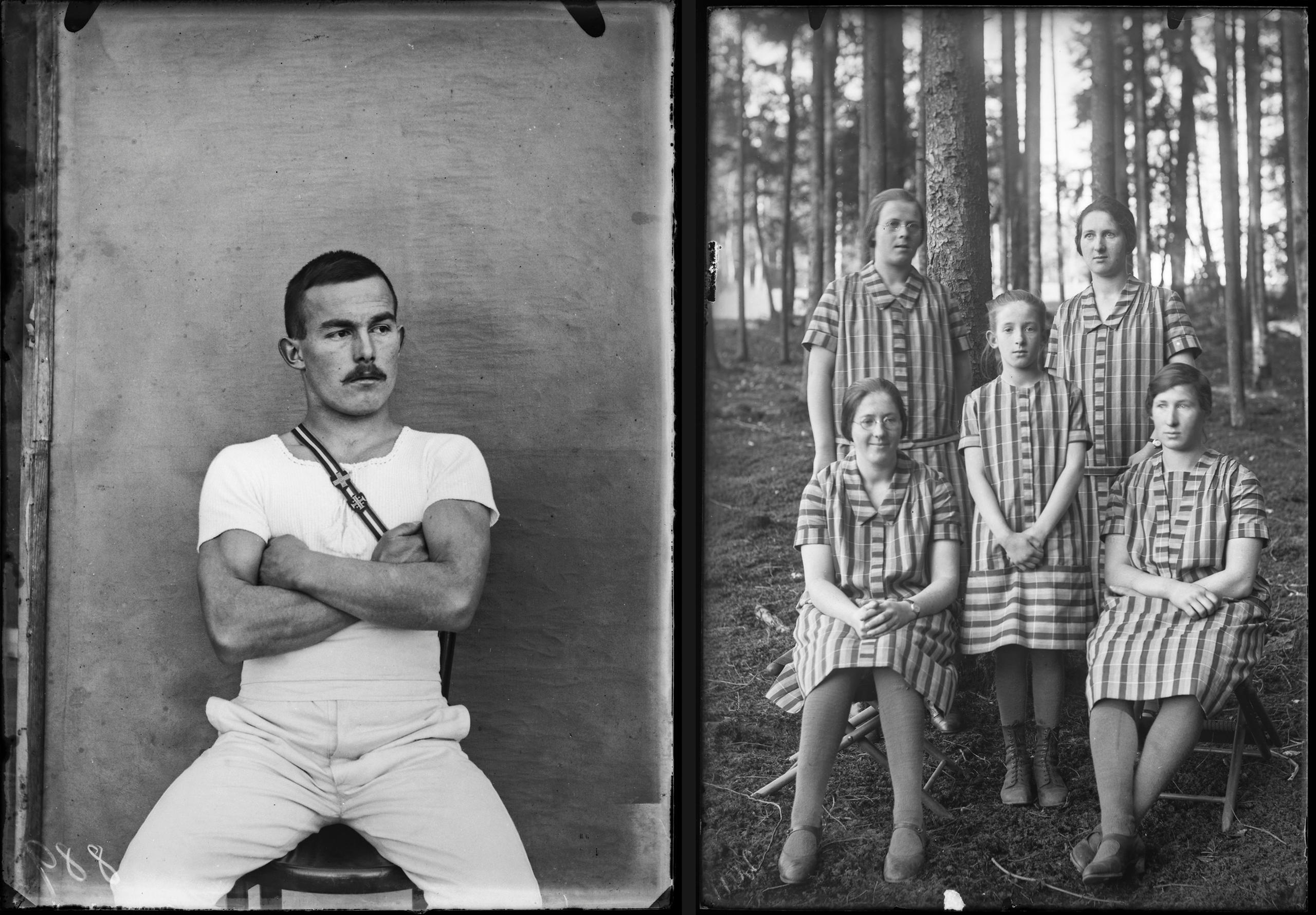

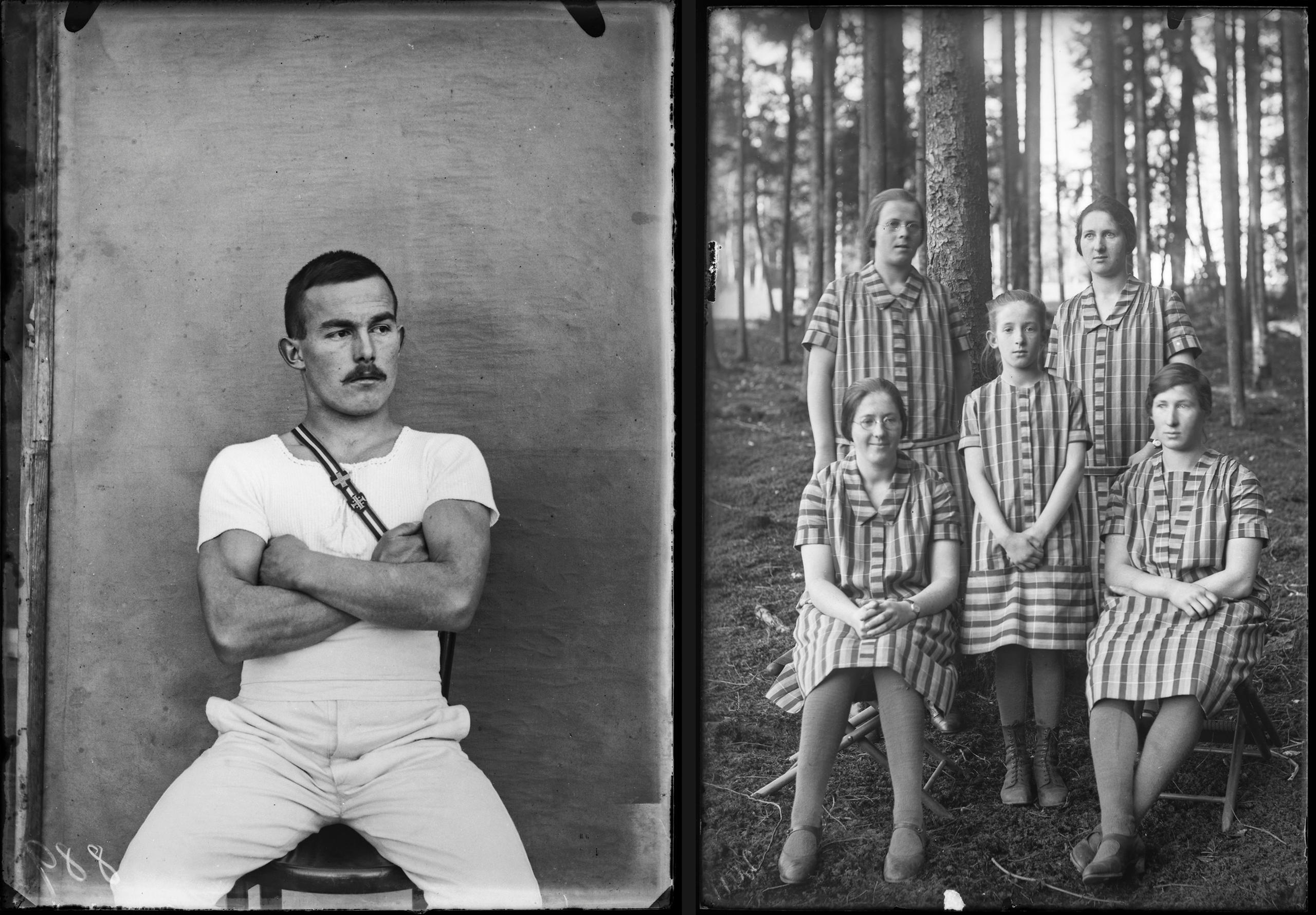

体操着を着たチーズ職人(左)、おそろいのワンピースに身を包んだ5人姉妹(右) (Johann Schär)

Johann Schär

体操着を着たチーズ職人(左)、おそろいのワンピースに身を包んだ5人姉妹(右) (Johann Schär)

Johann Schär

亜麻打ちをする人々 (Johann Schär)

Johann Schär

亜麻打ちをする人々 (Johann Schär)

Johann Schär

パンを配達するパン屋 (Johann Schär)

Johann Schär

パンを配達するパン屋 (Johann Schär)

Johann Schär

紳士用のスーツに身を包んだ女性(左)、配達員の格好をした女性(右)

Johann Schär

紳士用のスーツに身を包んだ女性(左)、配達員の格好をした女性(右)

Johann Schär

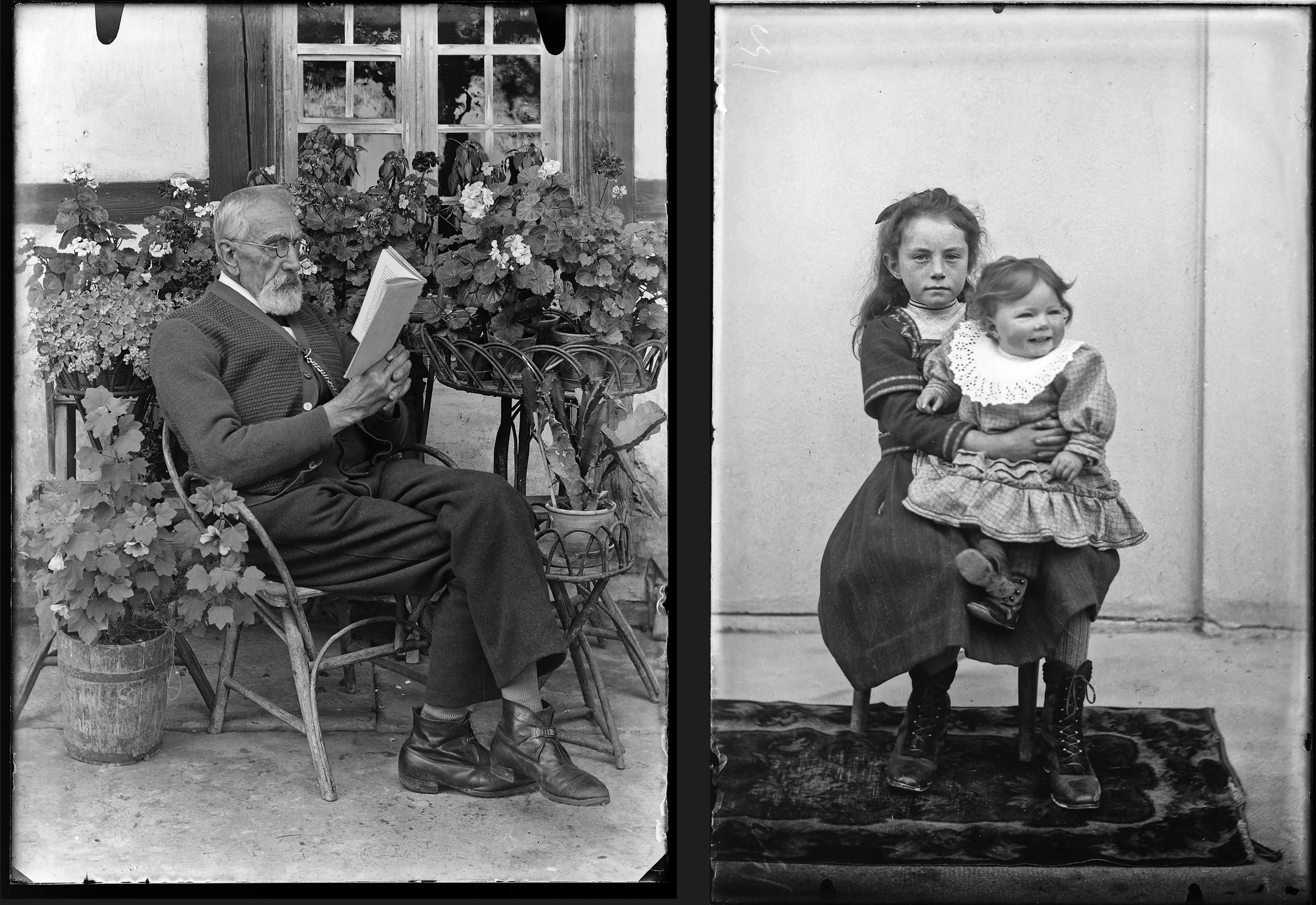

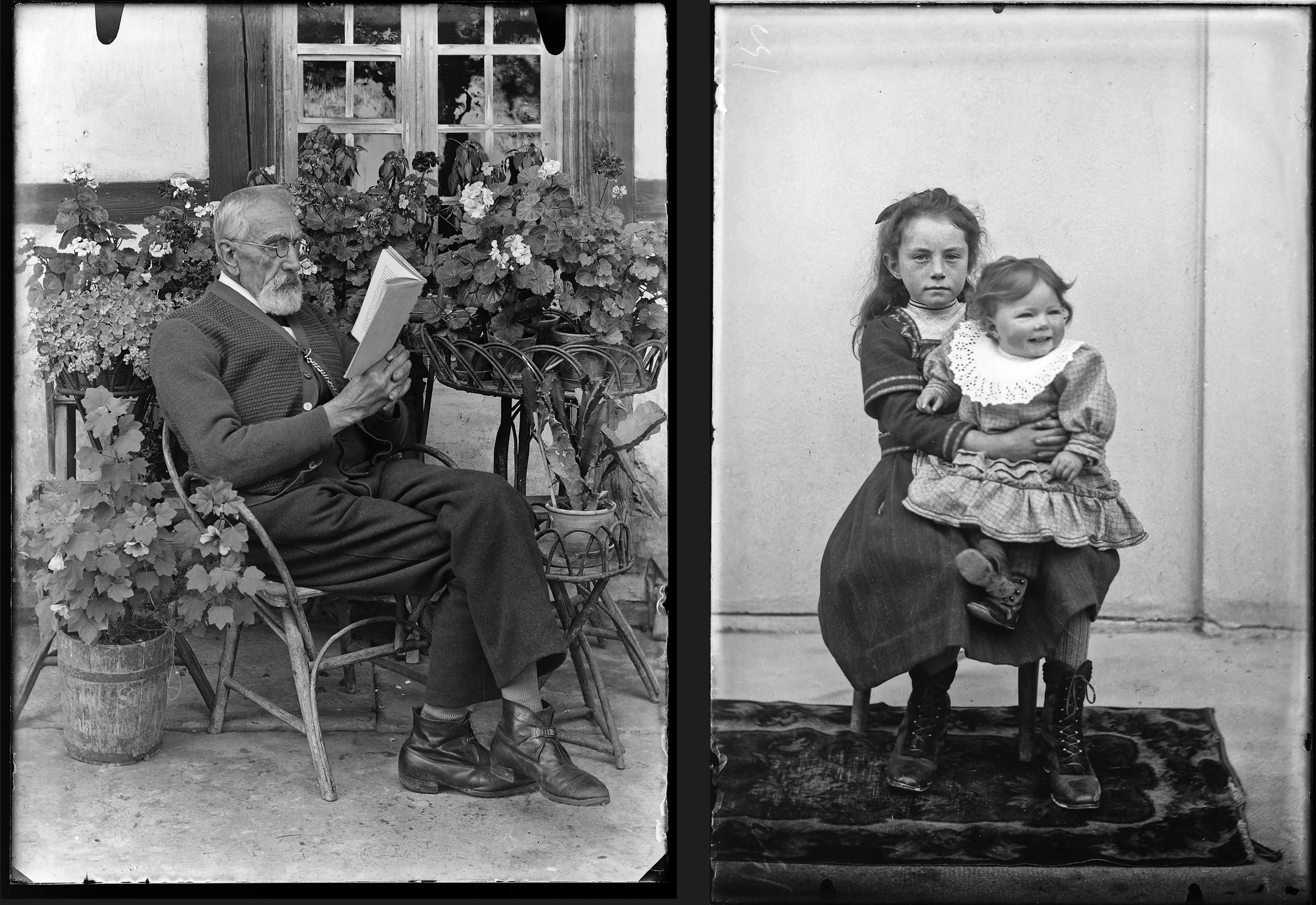

自宅の前で読書をするヨハン・シェアさん(左)と2人の娘(右)

Johann Schär

自宅の前で読書をするヨハン・シェアさん(左)と2人の娘(右)

Johann Schär

トロッコに石炭を積む鉱夫たち、1918年4月18日

Johann Schär

トロッコに石炭を積む鉱夫たち、1918年4月18日

Johann Schär

卵や蜂蜜を売る一家、マディスヴィール、メッテンバッハ (Johann Schär)

Johann Schär

卵や蜂蜜を売る一家、マディスヴィール、メッテンバッハ (Johann Schär)

Johann Schär

牛と女の子 (Johann Schär)

Johann Schär

牛と女の子 (Johann Schär)

Johann Schär

馬の上で逆立ちする男性(左)、男性とその娘(右) (Johann Schär)

Johann Schär

馬の上で逆立ちする男性(左)、男性とその娘(右) (Johann Schär)

Johann Schär

コケモモを摘む少女と女性たち (Johann Schär)

Johann Schär

コケモモを摘む少女と女性たち (Johann Schär)

Johann Schär

水肥運搬車に乗る子どもたち (Johann Schär)

Johann Schär

水肥運搬車に乗る子どもたち (Johann Schär)

Johann Schär

ウフフーゼンの炭坑、エンゲルプレヒティンゲン、1918年4月18日 (Johann Schär)

Johann Schär

ウフフーゼンの炭坑、エンゲルプレヒティンゲン、1918年4月18日 (Johann Schär)

Johann Schär

壮大な農場、立派な牛、誇らしげなチーズ職人、コケモモを摘む女性たち、乾杯する鉱夫たち。20世紀初頭のベルン州ゴンディスヴィールでの日常風景だ。懐かしさに溢れた当時の生活を、スイスの写真家ヨハン・シェアさんの作品が伝える。

このコンテンツが公開されたのは、

フォトエディターとして、SWI swissinfo.chでの写真の編集利用と写真家とのコラボレーションを担当。機会があれば、カメラを持って記者に同行する。

チューリヒで写真家として訓練を受け、1989年からフォトジャーナリストとして活動。1990年にスイスの写真家エージェンシー、ルックアット・フォトスを設立。ワールド・プレス・アワードを2度受賞し、スイスの奨学金制度も利用。作品は広く展示され、様々なコレクションに収蔵されている。

「デンギ・ハネス」の名で呼ばれていた農場経営者のヨハン・シェアさん(1855~1938年)は、1900年頃に独学で写真を始め、その後40年にわたり、炭鉱とチーズで栄えたオーバーアールガウ地方の農家の暮らしを記録し続けた。

作品の中に写る住民たちからは、永遠に残るその瞬間に対する真摯(しんし)さが伝わってくる。

そんなシェアさんの作品は現在、ランゲンタール芸術センターで初めて公開されている。同展覧会では作品の他にもガラスネガ、写真アルバム、絵葉書など、シェアさんの思い出の品も展示されている。

展覧会「Chäs u Chole(チーズと石炭)外部リンク」は、今月9日まで開催。

(独語からの翻訳・説田英香)

(独語からの翻訳・説田英香)

続きを読む

おすすめの記事

一風変わったスイスの写真家、ロベルト・ドネッタさん

このコンテンツが公開されたのは、

ドネッタさんは約30年におよび時代の変革期を記録した芸術家だった。独自のやり方で色んな事に挑戦する一方で、自身の腕の見せ所を知っていた。 子ども、家族、新郎新婦、労働者、住民の日常を切り取った写真や自身のポートレートなど…

もっと読む 一風変わったスイスの写真家、ロベルト・ドネッタさん

おすすめの記事

古き良き、スイスの農家の暮らし

このコンテンツが公開されたのは、

スイスの伝統的な民家は、地方によって建築様式がさまざまだ。バレンベルク野外博物館では、スイス全土を回らなくとも、各地の民家が見学できる。 ここではまた、パン作りや編み物のほか、陶製オーブンの製作過程も見学・体験できる。(…

もっと読む 古き良き、スイスの農家の暮らし

おすすめの記事

スイスで一番古い写真館

このコンテンツが公開されたのは、

フェッツァー家では過去150年間で男性写真家6人、女性写真家4人が、人物、建物、自然などをカメラに収めてきた。撮影された写真は、バート・ラガッツの村やその周辺の歴史を記録している。 フェッツァー家が写真店を営むことになっ…

もっと読む スイスで一番古い写真館

おすすめの記事

孤独に包まれたアルプスの奥地で

このコンテンツが公開されたのは、

家畜と共に暮らし、働く。そのことをリエドさんが経験上よく知っていることが写真から伝わってくる。アルプスの牛飼いとして過ごした時を彼はこう振り返る。「草原では孤独となることが多い」。厳しい労働と同時に、物思いにふける時間が…

もっと読む 孤独に包まれたアルプスの奥地で

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。