Le retour triomphal de Simon Edelstein au Festival du film de Locarno

La dernière projection d’un film de Simon Edelstein au Festival du film de Locarno remonte à plus de 50 ans. Cette année, une rétrospective a rendu hommage au réalisateur suisse en présentant deux versions restaurées de ses films.

L’histoire n’a pas été très généreuse avec Simon Edelstein. Le réalisateur et scénariste genevois est aujourd’hui davantage connu pour ses livres de photographie – qui capturent la beauté décadente des salles de cinéma abandonnées à travers le monde – que pour ses films. Cette injustice a toutefois été réparée en grande pompe cette année.

«Cette étrange sensation d’être à nouveau jeune… me donne envie de tourner un nouveau film»

Simon Edelstein, réalisateur

La 78e édition du Festival du film de LocarnoLien externe a présenté deux films de Simon Edelstein – Les Vilaines Manières et L’Ogre – dans le cadre d’une section dédiée à la redécouverte du cinéma suisse («Cinéma Suisse Redécouvert»). Les deux œuvres ont été récemment restaurées par la Cinémathèque suisse avec le soutien de la Radio Télévision Suisse (RTS).

Les rétrospectives sont souvent le seul moyen d’accéder à des films obscurs que le temps a fait tomber dans l’oubli, en mettant en lumière les contextes et les situations qui les ont engendrés.

Apprendre sur le terrain

Aujourd’hui âgé de 83 ans, Simon Edelstein a été un documentariste prolifique avec plus de 100 films à son actif, réalisés principalement pour la RTS (qui fait partie de la Société suisse de radiodiffusion SSR, la maison mère de Swissinfo).

Il a également été directeur de la photographie pour Michel Soutter, membre du collectif Groupe 5Lien externe, avant de commencer à réaliser ses propres films à la fin du mouvement de la Nouvelle Vague suisse, dans les années 1960 et 1970.

À l’époque, il n’existait pas d’école de cinéma en Suisse où l’on pouvait apprendre à faire des films, raconte Simon Edelstein à Swissinfo, avec l’aide de son épouse Elizabeth comme interprète. «C’était une profession que l’on apprenait sur le terrain, à la télévision», dit-il.

Lorsque Michel Soutter a appris que Simon Edelstein souhaitait devenir réalisateur, il l’a mis en contact avec des producteurs français. À cette époque, ils s’intéressaient particulièrement au cinéma suisse et, ce qui est encore plus important, étaient prêts à financer les projets de jeunes cinéastes.

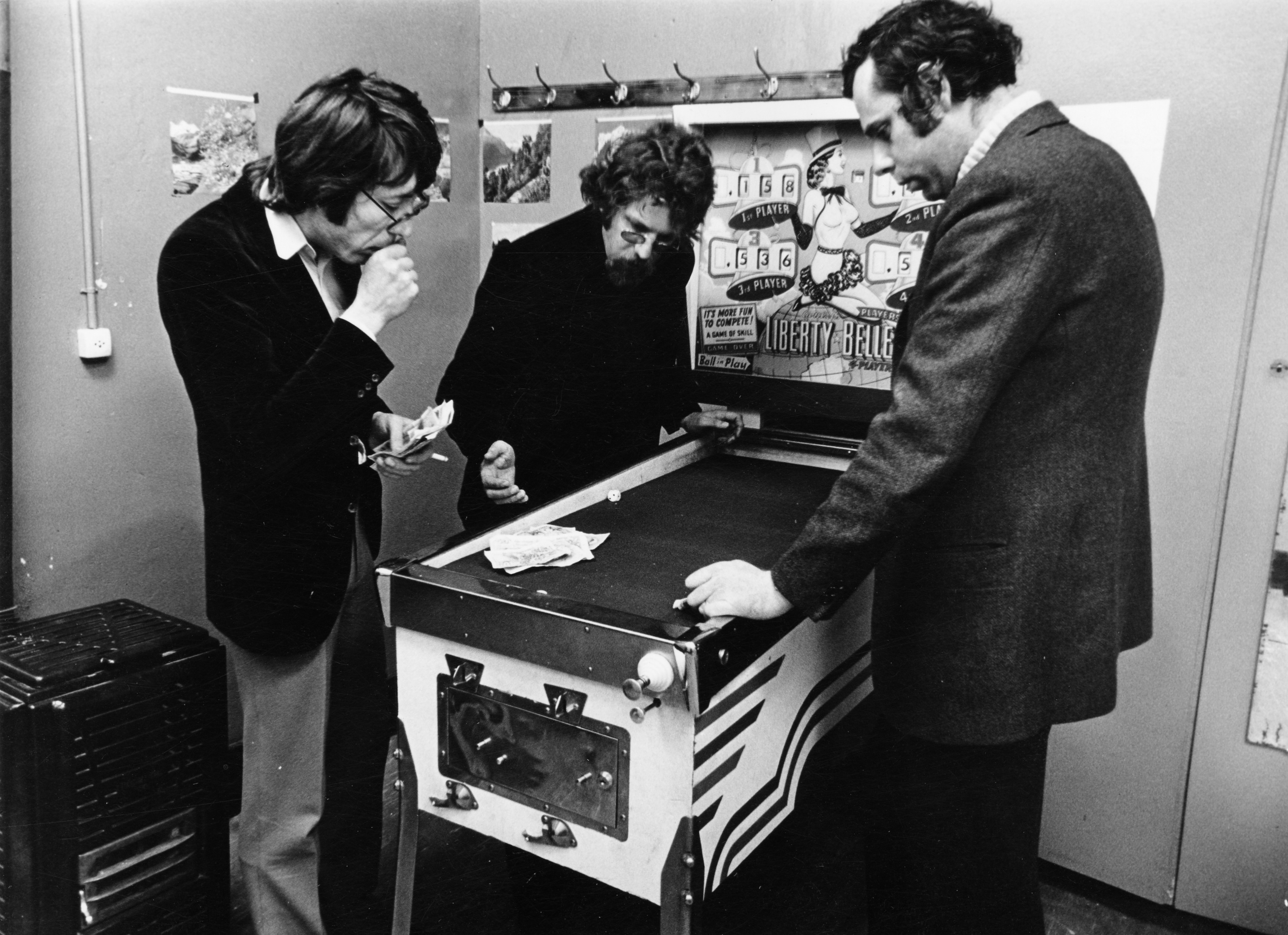

Le premier des deux films d’Edelstein projetés cette année à Locarno a été Les Vilaines Manières (1973), qui tourne autour de Jean-Pierre, interprété par Jean-Luc Bideau. L’acteur suisse est éblouissant dans le rôle d’un animateur d’une émission de radio populaire, qui interviewe des femmes seules ayant des difficultés à trouver un partenaire. Depuis le studio d’enregistrement, Jean-Pierre capte leur attention et les rassure.

«À cette époque, il y avait une émission en France qui traitait exactement du même sujet, se souvient Simon Edelstein. J’avais réalisé un documentaire à ce propos et j’avais été très frappé par l’empathie artificielle que les journalistes développaient envers ces personnes à la vie simple, qui n’intéressaient personne. Et puis, soudainement, quelqu’un s’intéressait à elles et leur posait de nombreuses questions.»

Aujourd’hui, Jean-Pierre aurait sans doute son propre podcast.

Passage furtif de Donald Sutherland

Dans le film, Jeanne, un personnage énigmatique interprété par Francine Racette, bouleverse soudainement l’existence ordinaire et monotone de Jean-Pierre. Il la rencontre dans un ascenseur et se retrouve entraîné alors qu’elle enfreint la loi, du vol maritime au cambriolage.

Le film adopte un style narratif libre et évocateur, renforcé par la photographie granuleuse en noir et blanc de Renato Berta. Genève sert de toile de fond aux deux amants qui errent sans cesse dans la ville.

Le film évoque également un chef-d’œuvre du réalisateur français Éric Rohmer, L’Amour l’après-midi (1972), par son exploration pragmatique des relations, des liens – ou de leur absence – un thème qui ne se démode jamais.

Peut-être que la curiosité la plus surprenante du film est l’apparition soudaine et furtive de la star canadienne Donald Sutherland, récemment décédée.

Donald Sutherland était très amoureux de l’actrice principale, Francine Racette, et ne voulait pas se séparer d’elle pendant le tournage, affirme Elisabeth. Il n’avait rien à faire, et comme c’était une grande star, Simon a pensé que ce serait une occasion de l’impliquer d’une manière ou d’une autre.»

Mais Simon Edelstein n’a pas réussi à créer un personnage pour Sutherland sur le moment. Il lui a donc simplement demandé de passer devant la caméra et d’interpréter un passant ramassant quelque chose par terre.

La fin de l’âge de l’innocence

L’Ogre (1986), en revanche, est un projet totalement différent, réalisé plus de dix ans après Les Vilaines Manières. L’âge de l’innocence de Simon Edelstein était désormais révolu. Le thème est beaucoup plus sombre, imprégné d’humour noir.

L’histoire suit Jean (Jean-Quentin Châtelain), un professeur de latin qui réfléchit à ses sentiments complexes envers son père (un inoubliable Marcel Bozzuffi), décédé subitement. Le film s’ouvre sur un flash-back de Jean enfant, jouant avec son père, qui, de manière troublante, lui approche un couteau de la gorge.

Une scène qui rappelle Chameleon Street de Wendell B. Harris Jr. ou, plus récemment, Die My Love de Lynne Ramsay. Ou bien, en termes bibliques, elle évoque le sacrifice d’Isaac par Abraham.

Adulte, Jean commence à avoir des hallucinations, tandis que les frontières entre réalité et rêve deviennent de plus en plus floues. Le souvenir de son père le hante, et Jean cherche refuge en dormant avec de jeunes femmes. Le lycée où il enseigne est rempli d’étrangetés, surtout parmi les élèves, dont l’une semble mourir lentement chaque jour, au sens littéral comme au sens métaphorique.

Jean hésite à admettre que quelque chose ne va pas. À ce stade, le film a davantage en commun avec une comédie noire adolescente américaine comme Fatal Games (Heathers 1988) qu’avec n’importe quelle œuvre du cinéma européen. Les deux appartiennent à la même époque et utilisent des personnages aux traits amplifiés comme moyen d’aborder la vie scolaire.

Mettre les mots en lumière

L’origine de l’histoire est le livre éponyme de l’écrivain et peintre suisse Jacques Chessex. «Nous étions déjà amis lorsque L’Ogre, le livre, a reçu le prestigieux prix littéraire français Goncourt,» explique Simon Edelstein. Le livre de Chessex a également été un grand succès commercial.

«Chessex a dit qu’il aurait aimé que j’adapte l’œuvre pour le cinéma, raconte Simon Edelstein. Évidemment, ce fut une grande opportunité, car les droits ont été négociés directement avec l’auteur, ce qui a facilité l’obtention des financements.»

Mais ce ne fut pas une tâche aisée, se souvient le réalisateur. «Le livre n’est pas très facile à lire et sa manière d’être écrit n’a rien de cinématographique. L’adapter a été un défi.» Jean passe une grande partie du film à chercher obsessionnellement la mort, sans reconnaître les signes qui l’entourent.

L’Ogre a été tourné en couleur par le directeur de la photographie, Bernard Zitzermann. Simon Edelstein, grâce au sens visuel affiné qu’il a développé lors de ses premiers travaux comme directeur de la photographie, accorde une attention particulière aux aspects techniques.

La photographie est le premier élément qui capte l’attention du public dans ce qui est, par ailleurs, un film difficile. Une confrontation brutale dans le final détruit toute légèreté ou tonalité ludique que Simon Edelstein semblait explorer tout au long du film.

Envie de tourner un nouveau film

Simon Edelstein n’a pas réalisé beaucoup de longs métrages – après Les Vilaines Manières, il a sorti Un Homme en Fuite en 1980, suivi de L’Ogre six ans plus tard. Par la suite, il a réalisé Visages Suisses, l’un des 16 courts-métrages commandés par l’Organisation des Suisses de l’étranger et la RTS, et sponsorisés par Nestlé et Sandoz, pour célébrer le 700e anniversaire de la Confédération helvétique en 1991.

Il faudra attendre une autre décennie avant qu’il ne présente un nouveau moyen métrage, Passage au Crépuscule (2000). Son dernier film, Quelques Jours Avant la Nuit, est sorti en 2008.

Cette année, partager ses deux films sur grand écran avec le public du Festival de Locarno lui a donné l’impression d’avoir à nouveau trente ans, raconte le réalisateur suisse. C’est l’âge qu’il avait lorsque Les Vilaines Manières était en compétition pour le Léopard d’or en 1973.

«Cette étrange sensation d’être à nouveau jeune… me donne envie de tourner un nouveau film», confie Simon Edelstein.

Texte relu et vérifié par Eduardo Simantob et Simon Bradley, traduit de l’anglais à l’aide de l’IA/op

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.