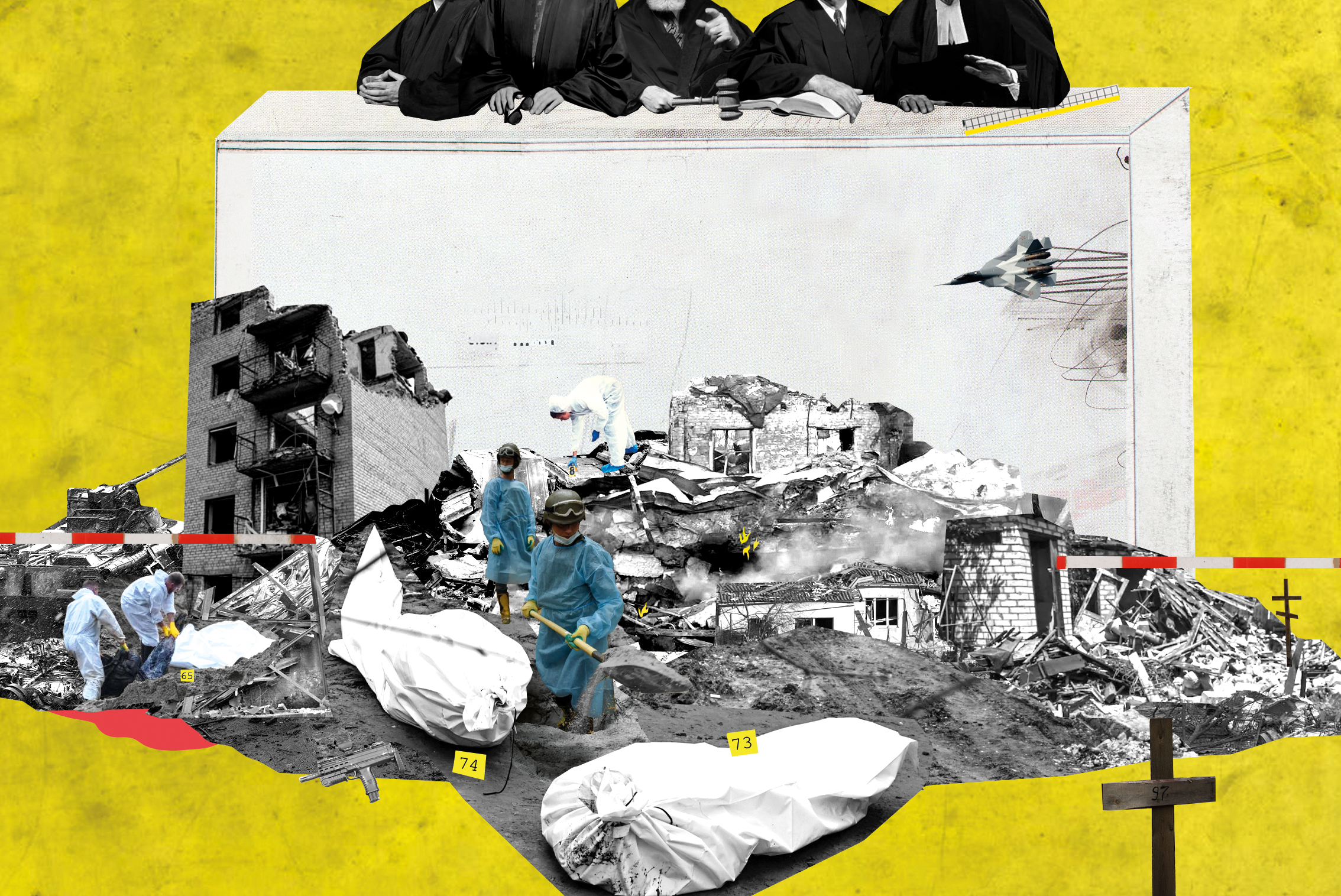

À quel moment un «génocide» devient-il un génocide?

Assiste-t-on à un génocide à Gaza? Alors que de plus en plus d’experts du droit international l’affirment, la question continue de diviser, en particulier les États. Mais qui décide de cette qualification, sur quelle base, et avec quelles conséquences? Explications.

Alors que l’ONU a déclaré la famine dans la ville de Gaza, où Israël intensifie son assaut militaire, et que l’aide humanitaire entre au compte-gouttes dans l’enclave palestinienne ravagée par près de deux ans de bombardements, de plus en plus de spécialistes du droit international évoquent un génocide à Gaza.

C’est également le cas d’une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme, d’autres experts indépendants de l’ONU, ainsi que d’ONG internationales et israéliennes. Les États restent quant à eux divisés, les pays occidentaux refusant d’employer ce terme avant que la justice internationale ne tranche. De son côté, Israël réfute toute accusation de génocide.

>> La Commission d’enquête de l’ONU sur les Territoires palestiniens occupés a présenté mardi un rapport détaillé qui conclut qu’un génocide est en cours à Gaza. Lisez notre article à ce sujet:

Plus

Une commission d’enquête de l’ONU conclut à un génocide à Gaza

Qu’est-ce qu’un génocide?

La définition juridique du génocide – le terme a été inventé par un juriste polonais en 1944 – se trouve dans la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Ce traité international, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU, a vu le jour à la suite des atrocités de la Seconde Guerre mondiale et du procès de Nuremberg où les dirigeants nazis responsables de la Shoah ont été jugés pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes contre la paix. (Le crime de génocide n’existait pas encore dans le droit international au moment du procès).

Deux aspects déterminants ressortent de la convention. Le premier concerne les actes génocidaires visant un groupe (national, ethnique, racial ou religieux). On en compte cinq:

- Le meurtre de membres du groupe

- L’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe

- La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

- Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

- Le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

Le deuxième aspect concerne l’intention génocidaire. C’est-à-dire que ces actes – dont un seul suffit pour que l’on parle de génocide – doivent s’accompagner d’une intention de détruire le groupe, en tout ou en partie.

«L’acte est facile à prouver, mais l’intention génocidaire ne l’est pas», explique Paola Gaeta, professeure de droit international au Geneva Graduate Institute.

«Il faut prouver la volonté, par exemple, de tuer des membres du groupe, mais aussi l’intention, en les tuant, d’éliminer tout ou partie du groupe, précise Robert Kolb, professeur de droit international à l’Université de Genève. Contrairement aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité, le génocide est défini de manière très restrictive. Du point de vue juridique, il n’est pas plus grave que ces autres crimes internationaux. Mais, dans l’opinion publique, il y a une hiérarchie; et le génocide, c’est le crime des crimes.»

>> Crimes contre l’humanité, crimes de guerre; pour comprendre ce qui les différencie et comment ils s’appliquent dans le contexte de la guerre en Ukraine, lisez notre article:

Plus

Les crimes internationaux et la guerre en Ukraine

Qui peut commettre un génocide?

La question peut sembler anodine, mais elle ne l’est pas. Par exemple, un État peut-il – au sens juridique – commettre un génocide? «Techniquement, non, répond Robert Kolb. Ce n’est pas l’État qui commet le génocide, mais des personnes. L’État, lui, commet une violation de la convention contre le génocide.» Cette dernière l’oblige à prévenir et à punir ce crime. «Par interprétation, on peut déduire qu’elle l’oblige aussi à ne pas le commettre, mais on parlera toujours d’une violation de la convention», poursuit l’expert.

Qui peut qualifier un «génocide» de génocide?

Paola Gaeta prévient: «Ce n’est pas la bonne question.» Concernant Gaza, elle est pourtant sur les lèvres de tous. Et lorsqu’un journaliste demande au président français Emmanuel Macron de prendre position sur le plateau de TF1, il répond: «Ce n’est pas à un responsable politique d’employer ce terme, c’est aux historiens en temps voulu.»

«Les historiens peuvent qualifier un génocide, indique Paola Gaeta. Mais les politiciens, les ONG, les experts de l’ONU, les juristes et les tribunaux aussi; avec des standards de preuve, des temporalités et parfois des définitions différentes.»

«La question de ‘qui décide’ n’est pas la bonne, car la communauté internationale est anarchique; aucune autorité centralisée n’existe. Du point de vue du droit international, chaque État est libre d’émettre ses propres conclusions, précise Paola Gaeta. Les pays ne doivent pas attendre une décision de la Cour internationale de Justice pour se prononcer sur l’existence d’un génocide.»

Dans le cas du Rwanda, par exemple, de nombreux pays ont dénoncé les massacres comme un génocide avant que les tribunaux internationaux ne confirment cette qualification. Ces dernières années, les États-Unis ont aussi condamné un génocide dans la région du Darfour au Soudan et dans la province du Xinjiang en Chine, sans que la justice internationale ne statue. Dans le cas de Gaza, plusieurs pays dont le Qatar, le Brésil et la Namibie ont choisi d’évoquer un génocide.

Alors que l’opinion publique assimile souvent le génocide au massacre d’un peuple, rien dans la convention n’indique qu’il faut observer son anéantissement; l’intention de le détruire étant l’aspect clé.

>> À lire aussi, le point de vue de Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch de 1993 à 2022 et professeur invité à la School of Public and International Affairs de l’université de Princeton:

Plus

Le défi de prouver un génocide

Mais alors quel est le rôle de la justice internationale?

La justice internationale peut aussi reconnaître un génocide. Deux instances principales jouent ici deux rôles différents.

- La Cour internationale de Justice (CIJ) – organe judiciaire suprême de l’ONU, qui règle les différends entre les États

- La Cour pénale internationale (CPI) – instance que 124 États reconnaissent comme habilitée à juger les individus accusés des crimes les plus graves, dont le génocide

- On peut aussi mentionner les tribunaux spéciaux, créés spécialement pour certaines situations, comme l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda

Si un pays estime qu’un autre viole la convention sur le génocide, il peut déposer une requête auprès de la CIJ. C’est ce qu’ont fait l’Afrique du Sud et la Gambie; le premier accusant Israël de génocide à Gaza et le deuxième le Myanmar de génocide contre les Rohingyas. Aucun jugement de fond n’a encore été rendu.

La Cour pénale internationale, qui poursuit et juge les personnes et non les États, peut également traiter ce crime. À ce jour, elle n’a toutefois jamais jugé personne pour génocide. Fin 2024, elle a émis un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, accusation qu’il conteste. En 2023, elle en a fait de même pour le président russe Vladimir Poutine.

À ce jour, «seuls» trois génocides ont été reconnus par la justice internationale. Il s’agit du génocide contre les Tutsis au Rwanda, dont les coupables ont été jugés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, du génocide de Srebrenica en Bosnie, dont les responsables serbes ont été jugés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et du génocide contre les Cham et les Vietnamiens du Cambodge, dont les responsables khmers rouges ont été jugés par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. La CIJ a également reconnu le génocide de Srebrenica, mais n’a pas désigné la Serbie comme son auteur.

Les livres d’histoire retiennent bien plus de cas, notamment ceux qui précèdent l’existence de la convention, comme le génocide arménien durant la Première Guerre mondiale. Mais ces cas font aussi l’objet de vifs débats politiques: le génocide arménien, bien que reconnu par de nombreux États et instances internationales, est encore nié par la Turquie.

Les justices nationales peuvent-elles juger un génocide?

Oui, c’est possible. La justice nationale d’un pays concerné peut juger ce crime si le cadre juridique le permet, de même que celles d’États tiers en vertu du principe de compétence universelle, qui permet aux pays qui l’appliquent de juger des crimes internationaux commis à l’étranger. En 2023, la justice suisse a ainsi condamné un ancien commandant libérien pour crimes contre l’humanité.

Quelles sont les conséquences si un État ou la justice internationale reconnaissent un génocide?

Selon la convention de 1948, les États ont l’obligation de prévenir et de punir le crime de génocide. «Un État qui considère qu’il y a un génocide a certaines obligations, explique Robert Kolb. Parmi elles, celle de ne pas le soutenir; c’est-à-dire de ne pas fournir aide et assistance à la commission du génocide.»

Le traité interdit un soutien dit intentionnel. Dans le cas de livraisons d’armes, par exemple, cela signifie qu’elles sont faites avec l’intention, en sachant ou en ayant des indices très forts qu’elles seront utilisées dans le but de commettre un génocide, explique l’expert.

Les États peuvent également prendre des contre-mesures (sanctions) visant un pays qui selon eux viole la convention.

La Genève internationale est un monde en soi. Abonnez-vous à notre newsletter pour suivre au plus près le travail de nos journalistes sur place.

Alors quelles seraient, par exemple, les conséquences d’une reconnaissance par la CIJ d’un génocide à Gaza? «En droit international, les conséquences juridiques de base sont les mêmes qu’un État viole un traité commercial ou la convention sur le génocide. Il a le devoir de cesser l’acte illicite, de ne pas le répéter, et de payer des réparations», explique Paola Gaeta.

Pour celui qui le commet, le génocide est un lourd fardeau à porter. Du côté des victimes, il est un traumatisme sur lequel le groupe construit son identité. «Un narratif émerge et place les États respectivement du bon ou du mauvais côté de l’Histoire», conclut l’experte.

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin/livm/sj

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.