アクティブ?ゆるい?インターナショナル!スイスのある小学校で

「日本の小学校って、外国人が全然いないの!?」日本のニュースを見ていた娘が言った「日本人ばっかりじゃん!」。娘が通う現地校は、まるでインター校のように国際色豊かで、ほかにも日本と違う点が多々ある。6年生になった娘が卒業する前にと、取材をし、まとめてみた。

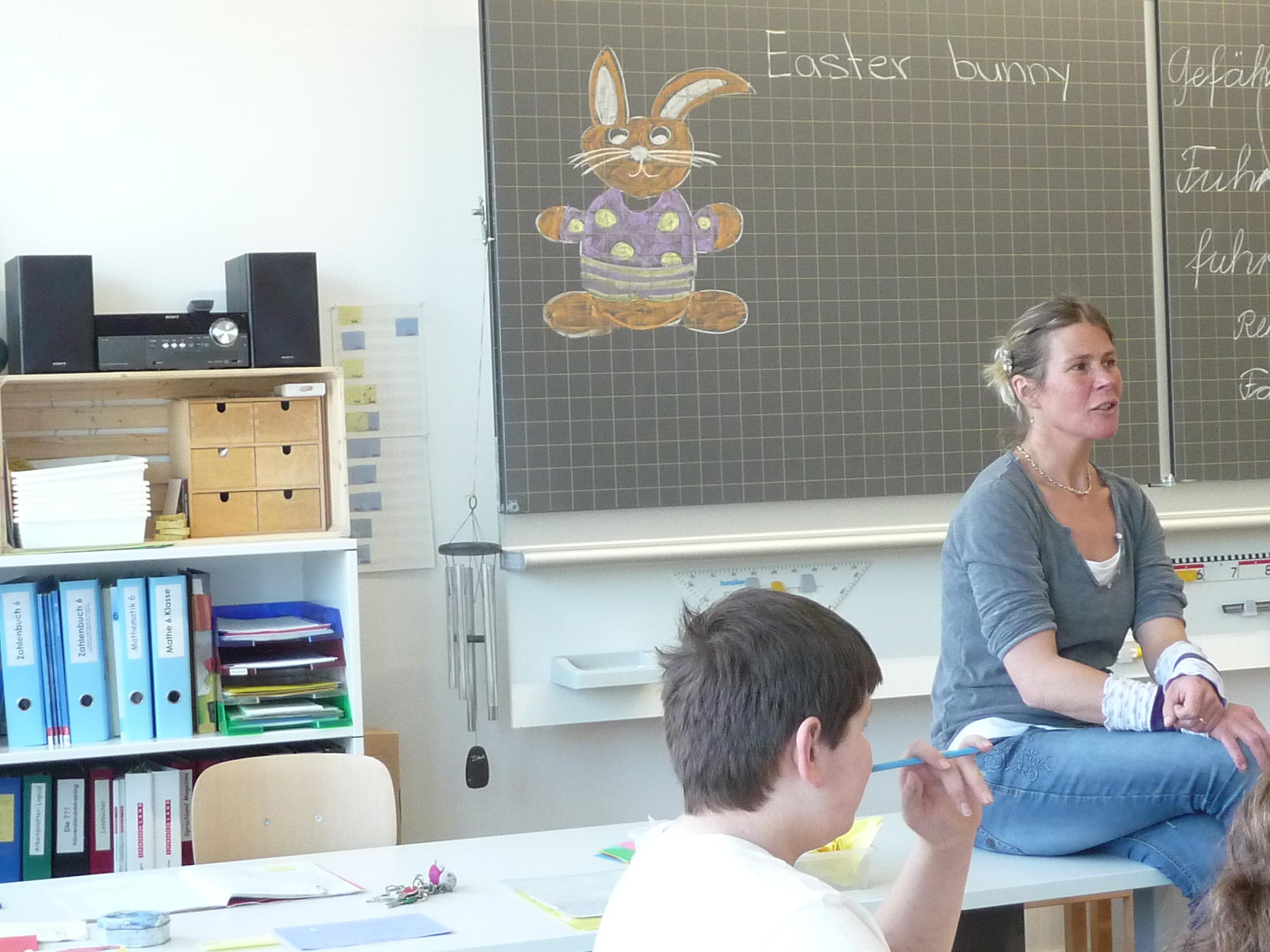

バーゼル近郊に建つ「アム・マーバッハ小学校」は、児童数約200人と小規模ではあるが、ごく普通の公立小学校だ。

始業時間は、朝8時。学校まで徒歩5分なので、娘は毎朝7時50分ごろ家を出て、お友達と学校へ向かう。

教室に入ると子どもたちは、まず先生のほうへ向かう。スイスでは起立!礼!という一斉の挨拶をせず、各自が先生に挨拶しに行く。握手しながら、先生と必ず目を合わせる。

時間割には、8:27まで学活とある。歌を歌ったり、あった出来事を話したり、クラスの問題を話し合ったりする。が、先生によっては学活がない。担任はトメン先生だが、今日は副担任のクラフト先生が担当。5分ほど本日の予定について話した後、授業に入った。

なぜ予定を話すかというと、子どもたちもそれまで何をするか知らないからだ。体育や図工などは決まっているが、基本教科などは先生が日ごとに割り振る。今日の時間割は1時間目が英語、4時間目がフランス語、それ以外は「X」となっていた。この「X」は2時間目に国語(ドイツ語)、3時間目は算数となった。

教科書は、宿題やテスト勉強のために持ち帰る以外、いつも学校に置いてある。

実は先生は、学活から既に英語を話していた。授業に入り、この文章の間違いを見つけましょうと英語で言い、子どもたちも「Heには三人称のsをつける」などと英語で答えている。文法レベルは初級だが、そのわりに会話のレベルが高い。

この州では5年生から英語が始まる。つまり英語は2年目なのだが、先生の話をほぼ理解している(娘曰く)のみならず、自分たちも英語で発言する。この授業中、3回ほど先生がドイツ語で説明することはあったし、子どもたちも時にはドイツ語だが、基本的にはすべて英語である。

英語はドイツ語と同じ系統の言語だし、歌やドラマで覚えてしまうという!

驚いたのは授業中、教室の洗面台で自由に水が飲めることだ。勉強に飽きた子が立ち歩いているようにも見える(鉛筆を削りに行く子も多し)が、水を飲むのは体にいいと、むしろ奨励されているという。水道の横には、カラフルなマイカップがいっぱい並んでいる。水筒やペットボトルを机に置き、ひっきりなしに飲んでいる子さえいた!

そして英語の教科書を開く。CD教材を聞いて、正しい答えを選ぶ。チョコレートの歴史についての文章だが、生活科でも先月同じテーマを扱っていた。多面的な複合学習かと思いきや、娘曰く、単なる偶然とのこと(要するにスイス人はチョコレートが好きなのだ!)。

去年フランスから転入してきた子が、先生に当てられた。答えに詰まる彼に、先生は「ドイツ語で言ってもいいわよ」と言った後、「フランス語でも」と付け加えた。クラフト先生は、独英仏伊の4カ国語が話せるのである。

途中、気分転換に、英語の手遊び歌をやった。

本来なら5分のトイレ休憩があるが、そのまま授業を続けることもよくあるそうだ。ただし気分転換の活動は入るし、先生に断った上でトイレにも行ける。

私語が増えてきたので、先生がみんなの注意を引く。静かにしなさいと怒鳴る代わりに、タン・タタタンと手をたたき、子どもたちがそのリズムを真似する。おしゃべりしていた子もそれに気づき、口を閉じる(しかし効果がない時は、先生の雷が落ちる!)。

子どもたちが静かになると、先生の話す言語がドイツ語に切り換わった。国語の授業の始まりだ。先生が黒板のページをめくると、そこにはドイツ語の動詞が書いてあった。

今日は動詞からの派生語について学ぶ。先生が「動詞fahrenの派生語を考えてみましょう」と言うと、一斉に手が挙がった。たくさんの例が挙がり、先生が板書していく。

一方、手を挙げない子も何人かいる。わが娘もその一人。実は先生に何度も、もっと手を挙げるように言われているが、本人曰く、間違えたら恥ずかしいと思って、勇気が出ないという。

手を挙げて先生に当てられると、いつも「えーと、何だっけ?忘れちゃった!」と言う子もいるのに……!彼らは恥ずかしがらない。積極的な子は実に反応がいい。

恥ずかしがる我が娘は、やはり半分日本人なのである。ただし手を挙げないと、授業に参加していないと見なされてしまうのだ。

先生が話している間、ずっと手を挙げている子さえいる。先生はすぐには当てず、話し続けることも多い。区切りのいい所で「本当に大事な質問しかしないでね」と言ってから当てる。話を中断されたくないのだろう、先生に同情してしまったほど、とにかくよく手が挙がっていた。

その後ペアを組んで、派生語を見つけるワークに取り組む。

ペアを組む相手は、なんと好きな子を選べる。組みたい子の名前を言い、相手もそれに応じて、ペアが成立。けれど指名された子が拒否することもある。誰にも選んでもらえない子もいる。

選ぶ相手は毎回似たようなものだし、あぶれる子もたいてい決まっているのだが……この過酷なシステムは変わらないようである。

10:05、休み時間。これはツニューニ・パウゼと呼ばれ、持ってきたスナックを食べる時間だ。スナックとは果物、クラッカー、サンドイッチなど。

それがなんと、児童は教室に残ることが許されない。雨の日も雪の日も、校舎から外に出される。

10:25、算数。先週のテストが返された。間違いの多かった問題を先生が説明する。

教室の椅子は、なんと事務椅子だ。くるくる回る子、やたら低くしている子、背もたれを横にする子などいて落ち着かない。ガタガタ揺らしたり、片ひざを立てたり、両足を引き出しにつっ込んでいる子までいて……それを先生が注意することはなかった!

11:15、算数が終わり、フランス語の教室へと移動。

フランス語は、シュヴァイツァー先生の担当。ここはフランス語専用の教室で、壁にはフランス語動詞の変化表が貼ってある。

文法をさらった後、教科書を開いて、探検家コロンブスについての文章を読む。彼らのフランス語の教科書というのが、「フランス語をドイツ語で説明している」のだ(当たり前だけど)!

先生は始めの方こそフランス語で話し、子どもたちにもフランス語を要求していたが、やがてお互いドイツ語になってしまった。フランス語は4年目だが、歌やドラマで覚えることもなく、苦手な子が多いそうだ。見学していた私も授業を理解できず、正直つらかった……。

12時、フランス語が終わった。先生との握手の際、例えばお昼前は「エン・グエッテ(楽しい食事を)」などの言葉を交わすことも。

スイスの学校は給食がなく、児童は帰宅して昼食をとる。

最後におまけ。聞くところによると、家庭科がまた面白い。授業中に先生がリンゴをかじるしお茶もすする。教室には、ラジオがかかっているという!

なんともゆるい学校だが、子どもたちの頭の中は、何か国語も飛び交っている。スイス人なら母国語はドイツ語の方言だから、学校で習う標準語は外国語のようなもの。そして娘を含め外国人は、家庭でドイツ語以外の言葉を話す子が多い。さらに英語やフランス語とは……彼らの苦労を再認識した1日だった。

平川郁世

神奈川県出身。イタリアのペルージャ外国人大学にて、語学と文化を学ぶ。結婚後はスコットランド滞在を経て、2006年末スイスに移住。バーゼル郊外でウォーキングに励み、風光明媚な風景を愛でつつ、この地に住む幸運を噛みしめている。一人娘に翻弄されながらも、日本語で文章を書くことはやめられず、フリーライターとして記事を執筆。2012年、ブログの一部を文芸社より「春香だより―父イタリア人、母日本人、イギリスで生まれ、スイスに育つ娘の【親バカ】育児記録」として出版。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。