ブラジルで写真家になったスイスの女性

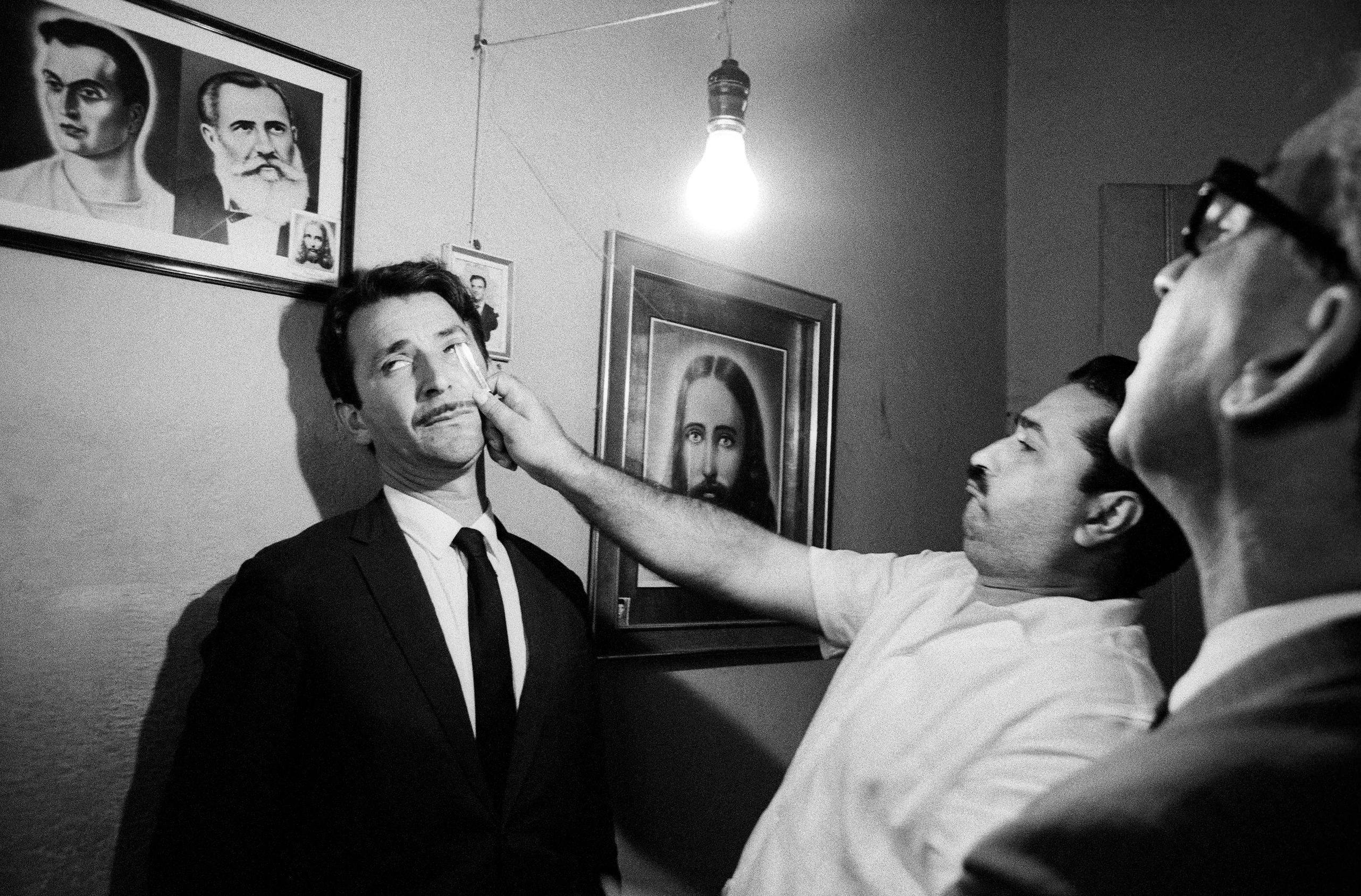

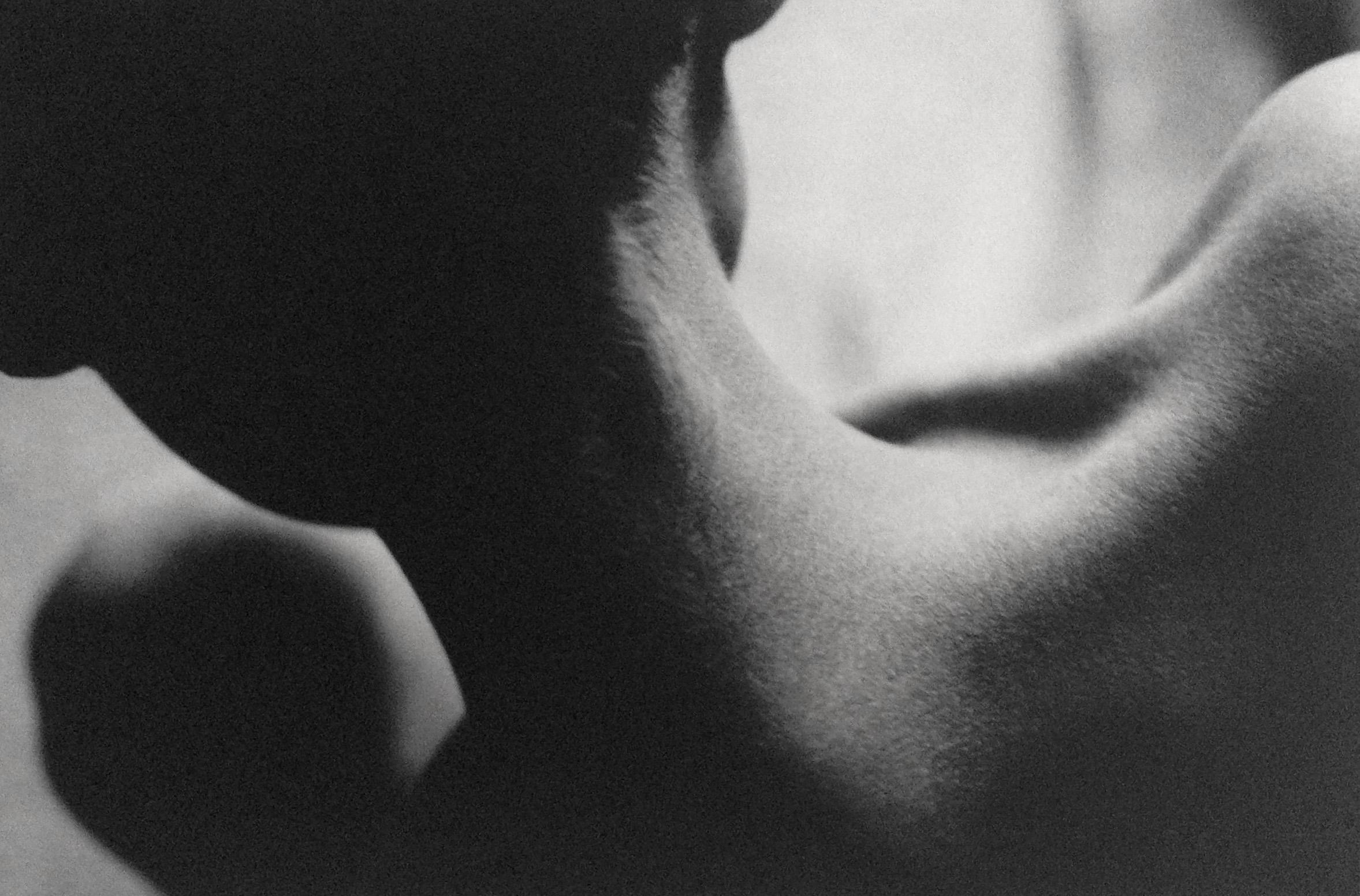

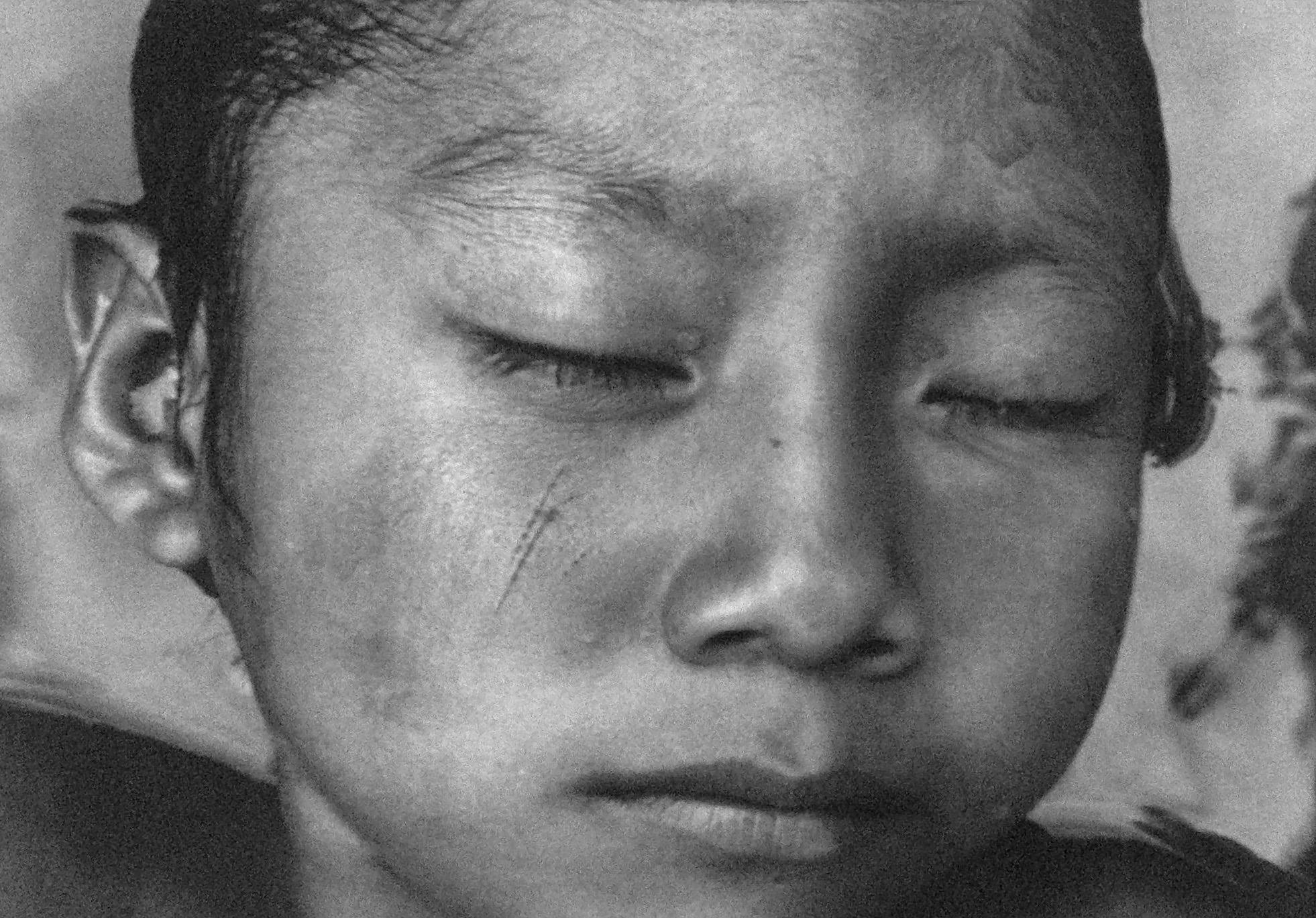

写真家のクラウディア・アンドゥハルさんはスイス・ヌーシャテルで生まれ、1955年からサンパウロで暮らしている。アンドゥハルの姓は別れたスペイン人の夫のものだ。彼女はアマゾンに住むヤノマミ族の日常をカメラで記録し、彼らの文化と権利の保護に取り組んできた。

スイスと東欧で過ごしたクラウディア・アンドゥハルさん(84)の幼少期は戦争一色だった。 彼女はハース家の娘クラウディーネとして、ハンガリーのユダヤ人である父親とスイス人の母親の元に生まれるが、父親と父方の親戚全員はナチスの強制収容所で亡くなった。

1944年にスイスに戻るや否や、アンドゥハルさんは叔父が暮らしていたニューヨークに移り、国連の翻訳者として働く。そして1949年には米国市民権を取得するために、当時米軍で朝鮮戦争を戦っていたスペイン人のジュリオ・アンドゥハルさんと結婚。結婚生活は長く続かなかったが、離婚後も元夫の姓を名乗った。

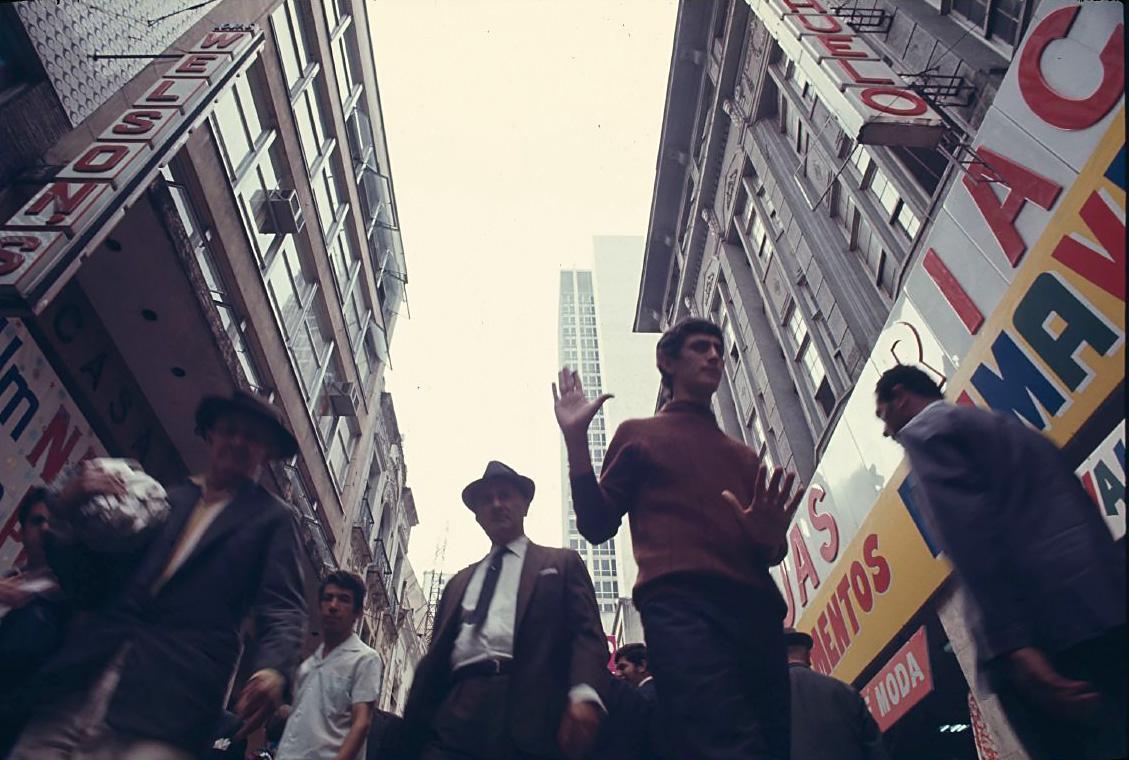

1955年にブラジルの大都市サンパウロで暮らす母親を訪ねた際、アンドゥハルさんはブラジルに魅了される。以来、彼女が米国に戻ることはなかった。そのブラジルで彼女は写真の魅力を発見する。「その国とそこで暮らす人々について知りたいと強く思うと同時に、ブラジルの先住民族に対して非常に興味を持った」とアンドゥハルさんは語る。

アンドゥハルさんにとってブラジルでの生活は簡単ではなかった。始めのうちは英語を教えて生活費を稼いだ。しかし次第に写真家として名前が売れるようになり、国内外を問わず多数の雑誌、中でも特にブラジルの写真雑誌「Realidade(現実)」で活躍するようになった。

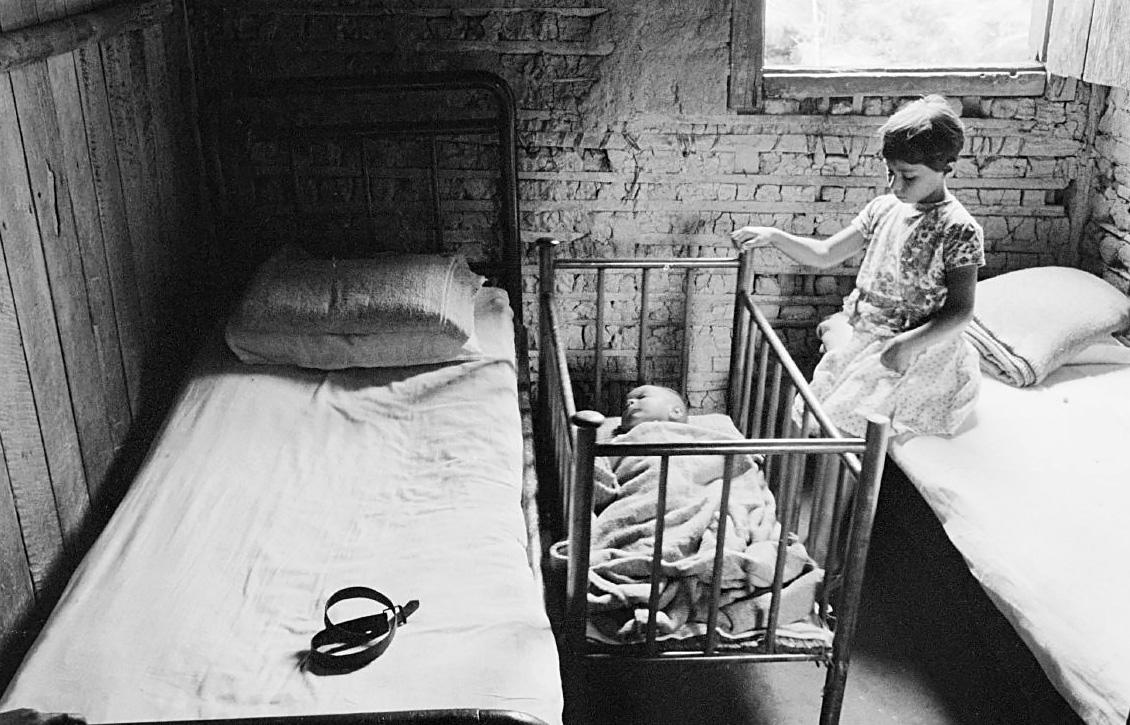

アンドゥハルさんは長い間、ヤノマミ族の生活をカメラで記録し続けており、1970年にはヤノマミ族を特集した「Realidade(現実)」誌の特別号が刊行された。

またアンドゥハルさんは1970年代以降、作品を通じてヤノマミ族の文化と権利の保護に積極的に取り組んでいる。今年、彼女の1万枚以上にのぼる作品がデジタル化される予定だ。

(写真・Claudia Andujar、文・Guilherme Aquino、swissinfo.ch)

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。