Quand nos écrans nous entraînent vers l’abîme

Doomscrolling? Même sans connaître le nom, il nous arrive à toutes et tous de nous y adonner. Un coup de blues, et hop, nous voilà enfermés dans une bulle de nouvelles angoissantes. C’est grave docteur?

«Nouvel attentat à Kaboul… troubles mentaux en hausse avec la pandémie… incendies historiques en Provence… sécheresse et famine à Madagascar… coronavirus: ce qu’on nous cache… OVNIs la vérité… climat: scénarios catastrophe… violences policières… ruinés… exécuté… violée…»

Il est deux heures et demie du matin, les nouvelles défilent sous des doigts de plus en plus fébriles. Toutes mauvaises ou alarmantes. À en donner la nausée, à vous entraîner au bout de la nuit. Et au bord de l’abîme. C’est cela, le doomscrolling, mot valise apparu sur Twitter en 2018 et formé des termes anglais «doom» (destin funeste, chute, châtiment) et «scrolling» (faire défiler son écran).

Aucune place au hasard

Et si cela existe, c’est que quelqu’un l’a voulu. Par exemple Aza Raskin. En 2006, à 22 ans, le fils du créateur de l’interface graphique d’Apple invente le scroll infini, qui jette aux orties l’onglet «page suivante» au bas des listes défilant sur le smartphone.

C’est le verre qui se remplit par le fond – en continu – et qui va envirer la planète entière. Aujourd’hui repenti et militant contre les technologies qui rendent les gens accros, le jeune prodige a confiéLien externe l’an dernier à une équipe de France Télévisions que son invention «fait perdre à l’humanité l’équivalent de 200’000 vies par jour». C’est son propre calcul, et Aza Raskin trouve le résultat «effrayant». Au point de travailler sur un procédé qui ralentira le flux à mesure que l’on fait défiler les pages.

Voilà pour le scrolling.

Et le doom? Comme tout le monde devrait le savoir aujourd’hui (mais le répète-t-on assez?), les réseaux sociaux sont mus par des intelligences artificielles qui comprennent rapidement qui vous êtes et vous proposent surtout des contenus censés vous intéresser. Or l’humain est ainsi fait que les mauvaises nouvelles l’intéressent. Les médias ne parlent pas des trains qui arrivent à l’heure.

Aza Raskin n’est pas le seul ponte de la Silicon Valley à se ranger du côté des repentis. Dans un article de 2018, sobrement intitulé «Votre smartphone vous rend stupide, antisocial et malade, pourquoi ne pouvez-vous pas y renoncer?», le quotidien canadien Globe and MailLien externe en recense quelques autres.

Sean Parker, ancien président de Facebook, a admis que le réseau le plus populaire au monde avait été conçu pour attirer les utilisateurs par des poussées de dopamine, la fameuse «hormone du plaisir». «Nous avons exploité une vulnérabilité dans la psychologie humaine, nous la comprenions, et nous l’avons fait quand même».

Chamath Palihapitiya, autre ancien cadre supérieur de Facebook, a dit se sentir «terriblement coupable», car «nous savions tous que quelque chose de mauvais pouvait arriver. Ces boucles de rétroaction à court terme que nous avons créées, alimentées par la dopamine, détruisent le fonctionnement de la société: pas de discours civiques, pas de collaboration, de la désinformation et des contre-vérités». Aujourd’hui, il dit tout faire pour garder ses quatre enfants le plus éloignés possible des technologies numériques.

Tristan Harris, ancien chef de produit star de Google, est un de ceux qui sont allés le plus loin dans la repentance. Il a passé toutes ces dernières années à inciter les gens à moins utiliser les technologies qu’il a aidé à créer, via l’organisation Time Well Spent, qu’il a fondée en 2015, et qui devient trois ans plus tard le Center for Humane TechnologyLien externe, à la tête duquel on retrouve également Aza Raskin, l’inventeur du scroll infini.

«Il est plus facile de faire peur que de faire rire», confirme Niels Weber, psychothérapeute lausannois spécialisé dans l’hyperconnectivité. «On partagera plus facilement les nouvelles qui font peur et qui mettent en colère. On les transmet aussi pour diminuer sa propre anxiété».

Exemple: la panique qui s’est emparée des consommateurs au début de la pandémie face à une possible pénurie de papier de toilette et autres biens essentiels. Comme le souligne un article (en anglais) du site theconversation.comLien externe sur le coronavirus et les réseaux sociaux, «il aura suffi de quelques images largement partagées montrant des rayons vides pour que les gens se précipitent acheter ce qui restait».

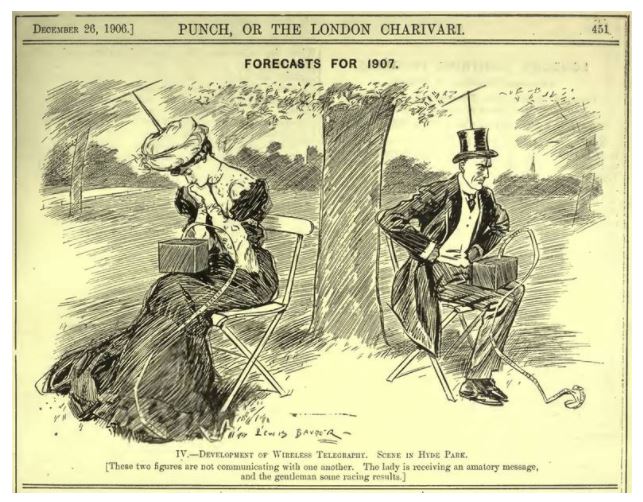

On nous avait pourtant prévenus: en 1947, le journaliste et réalisateur français JK Raymond Millet tourne un étonnant documentaire sur l’avenir de la télévision, inspiré d’une nouvelle de René Barjavel. Vous avez dit visionnaire?

C’est grave, docteur?

Bien sûr, il n’y a pas que les «doomscrollers». La surconsommation d’écrans en tous genres est un phénomène ancien et bien documenté, qui commence avec la télévision, se poursuit avec l’ordinateur et la console de jeu, s’amplifie avec le smartphone et la tablette pour exploser avec les confinements imposés par la pandémie. Est-ce pour autant une maladie?

«À ce jour, il n’existe pas de définition universellement admise ou de diagnostic établi pour désigner des pratiques qui sont souvent qualifiées d’utilisation problématique d’internet», répond Monique Portner-Helfer, porte-parole d’Addiction SuisseLien externe, le centre national de compétences dans le domaine.

Et d’ajouter que «parmi les contenus considérés comme particulièrement à risque, parce qu’ils activent le centre de récompense dans le cerveau, on trouve notamment les jeux d’argent et les jeux vidéo». Les troubles liés à ces deux catégories sont d’ailleurs les seuls à figurer dans la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (CIM-11Lien externe).

Autrement dit, seuls les gamers et joueurs compulsifs sont reconnus comme des malades. Le doomscrolling, encore très peu étudié en soi, serait-il donc sans risque? Pas si simple.

Niels Weber, qui participe régulièrement à des campagnes de prévention et intervient dans les écoles vaudoises, voit bien que «c’est un des facteurs qui contribuent à un mal être psychologique». Et même si «les dommages ne sont pas forcément mesurables, celui ou celle qui s’enferme dans cette bulle de nouvelles angoissantes peut vite avoir l’impression que tout va mal. C’est le grand risque de s’informer uniquement sur les réseaux sociaux».

Cela dit, pour le psychothérapeute, ce n’est pas d’abord le temps passé sur l’écran qui compte, mais ce qu’on y fait, surtout si c’est aux dépens d’autres activités. «Les milieux spécialisés sont d’accord aujourd’hui sur le fait que ce sont les applications qui sont à l’origine de la perte de contrôle, et pas le média en soi», confirme Monique Portner-Helfer, d’Addiction Suisse.

Toutes et tous des junkies?

Le doomscrolling, et plus généralement l’enfermement dans une bulle qui nous donne l’impression que le monde entier pense comme nous est-il une drogue à accoutumance?

«Ce n’est pas comparable, explique Niels Weber. Il y a une différence physiologique. Avec les drogues, le tabac ou l’alcool, le corps s’habitue à une molécule dont il n’a pas besoin, alors que votre écran ne vous délivre pas de substances. Ce n’est donc pas une dépendance physique, mais plutôt des conduites addictives».

Addiction Suisse mène régulièrement des enquêtes sur la santé des jeunes en âge scolaire. La dernière éditionLien externe axée sur les écrans, internet et les réseaux sociaux remonte à 2018, donc avant la pandémie. Elle avait montré que plus de la moitié des 11-15 ans discutent en ligne plusieurs fois par jour ou «presque toute la journée». Ce qui ne surprendra personne. Il suffit de prendre un train, un bus, de se promener dans un parc ou d’essayer de réunir sa famille derrière un écran plus grand pour un film ou un match. On s’aperçoit vite que l’ado moyen semble avoir le smartphone scotché à la main.

Oui, et toi? Niels Weber le constate sur le terrain: «les parents s’inquiètent pour leurs enfants, mais ne voient pas leur propre consommation. Quant aux jeunes, si on les traite d’accros, ils se bloquent». Accros? Dans l’enquête de 2018 d’Addiction Suisse, ils n’étaient que 4% à admettre un usage problématique.

Admettre…

Le royaume du déni

Si les maniaques du scrolling ne sont ni des alcooliques, ni des junkies, il y a quand même un point commun: la peine qu’elles et ils ont à reconnaître leur manie.

En 2015, des psychologues britanniques avaient demandé à un panel d’utilisateurs d’estimer le nombre de fois où ils regardaient leur téléphone en une journée. À l’époque, les compteurs affichaient 150 – un chiffre qui a plus que doublé depuis. Eh bien, les estimations des gens correspondaient systématiquement à la moitié du chiffre réel.

C’est qu’on a toujours une bonne raison de dégainer son téléphone: pour le travail, pour répondre à un ami, parce qu’on vient de recevoir une notification, pour tuer l’ennui ou «vite vérifier un truc» – un truc qui en amènera un autre, avec au final une vérification rapide qui aura pris une heure. Mais c’était nécessaire, on a appris des choses, on s’est amusé, on n’a pas perdu son temps. «On a toujours l’impression que ce qu’on fait est mieux que ce que font les autres», résume Niels Weber.

Et s’il est deux heures et demi du matin et que le lendemain s’annonce comme une rude journée, on trouve même des applications pour nous aider à nous endormir. Un non-sens pour le psychothérapeute: «l’écran est stimulant, il n’aide pas à s’endormir».

Au fait, Niels Weber s’est-il déjà surpris lui-même en flagrant délit de scrolling compulsif? «Sans aller jusque dans les excès, il m’est déjà arrivé de me rendre compte que cela faisait plus longtemps que prévu que je consultais un réseau. J’applique alors le ‘mantra’: assez d’internet pour aujourd’hui».

Quant à Monique Portner-Helfer, elle dit être «assez peu sur les réseaux sociaux», parce qu’elle a «du mal avec ces messages où les gens sont indignés par quelque chose». Et même quand elle «regarde régulièrement les photos des autres dans le statut sur WhatsApp», elle les trouve «en fait tout à fait superflues».

C’est quoi déjà qu’elle chantait France Gall en 1984? Ah oui, «Débranche!»

Dans son livre La civilisation du poisson rougeLien externe, le journaliste français Bruno Patino met en évidence la baisse de la capacité d’attention des humains trop attachés à leur smartphone. Et liste une série de nouvelles phobies que ces outils ont fait naître.

Athazagoraphobie – La peur d’être oublié ou ignoré par ses pairs. Cette dépendance affective est liée à l’envoi incessant de textos.

Nomophobie – La peur de se retrouver sans téléphone portable. Cette contraction de «no mobile phone» et «phobia» décrit la panique que peuvent éprouver certaines personnes face à l’éloignement de leur appareil.

Phubbing – L’acte d’ignorer des personnes physiquement présentes en regardant son téléphone plutôt que de communiquer avec elles. Le nom de ce phénomène est issu des mots «phone» et «snubbing» (repousser ou snober en français).

Vibration fantôme – La sensation de ressentir les vibrations du téléphone ou de l’entendre sonner alors que celui-ci est inactif.

Zombiewalking – Fait de marcher dans la rue tout en regardant son téléphone portable. Une pratique non sans risque pour les piétons.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Joignez-vous à la discussion