禁じられた食事― 宗教改革期のチューリヒで起きた「ソーセージ事件」

宗教改革が行われてから今年で500年目にあたる。スイスの隣国ドイツでマルティン・ルターが免罪符を批判する「95カ条の論題」を提示し、カトリック教会の慣行に疑問を投げかけたのがその始まりだ。それから5年後、スイスにも波及した宗教改革。ドイツに負けず劣らず可笑しく、生活感にあふれている。焼肉1枚とソーセージ2本から始まった、スイスの宗教改革をご紹介しよう。

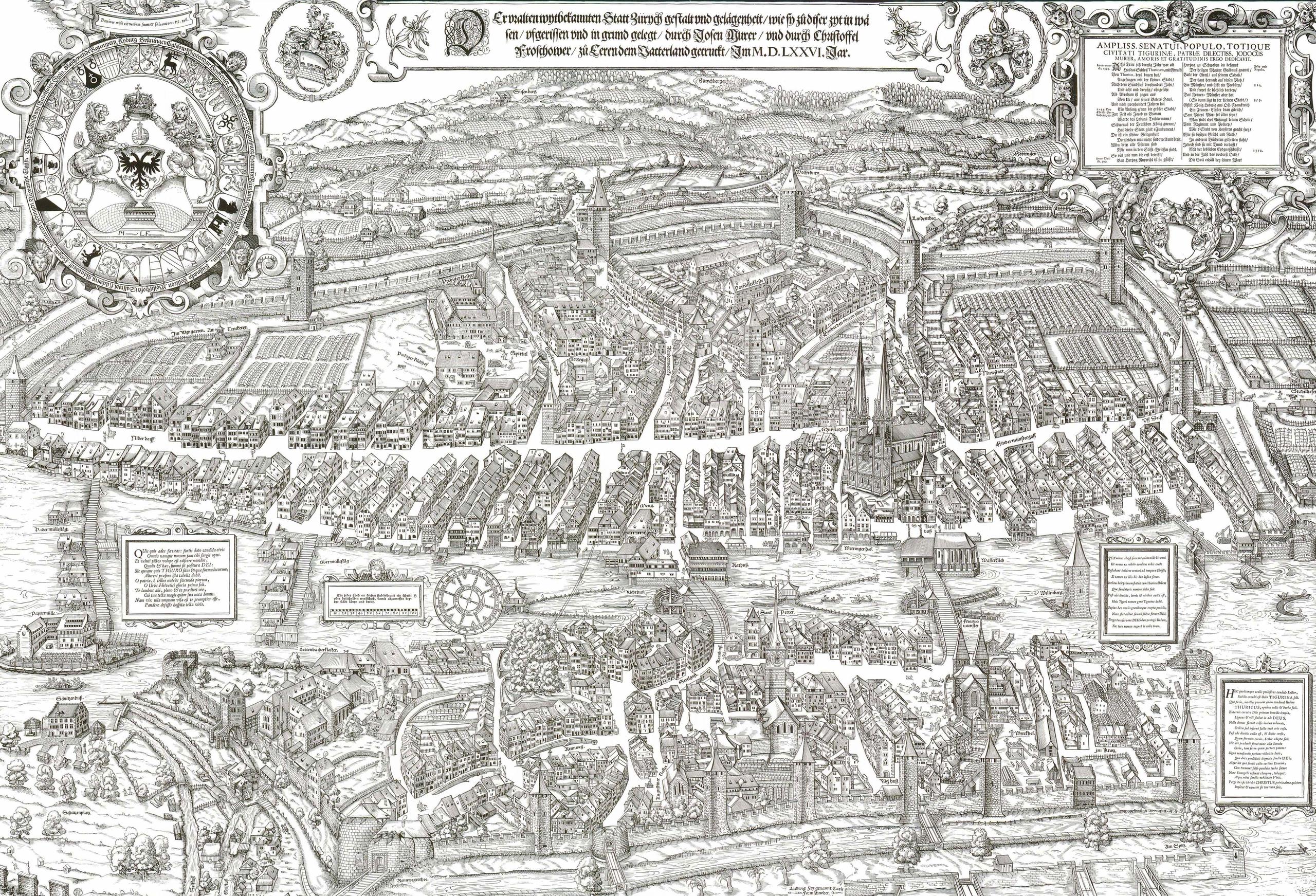

1522年3月9日、イースター前の断食期間中1回目の日曜日にその「大罪」は犯された。「犯罪現場」は、チューリヒの城郭から目と鼻の先にあるグラーベンガッセ通りの「ブドウ畑の家」と呼ばれる印刷工場。印字の収納箱や木の板、版木がごった返す工場に集まった10数人の男たちが、カトリック教会とその権威者らを挑発する行動に出たのだ。

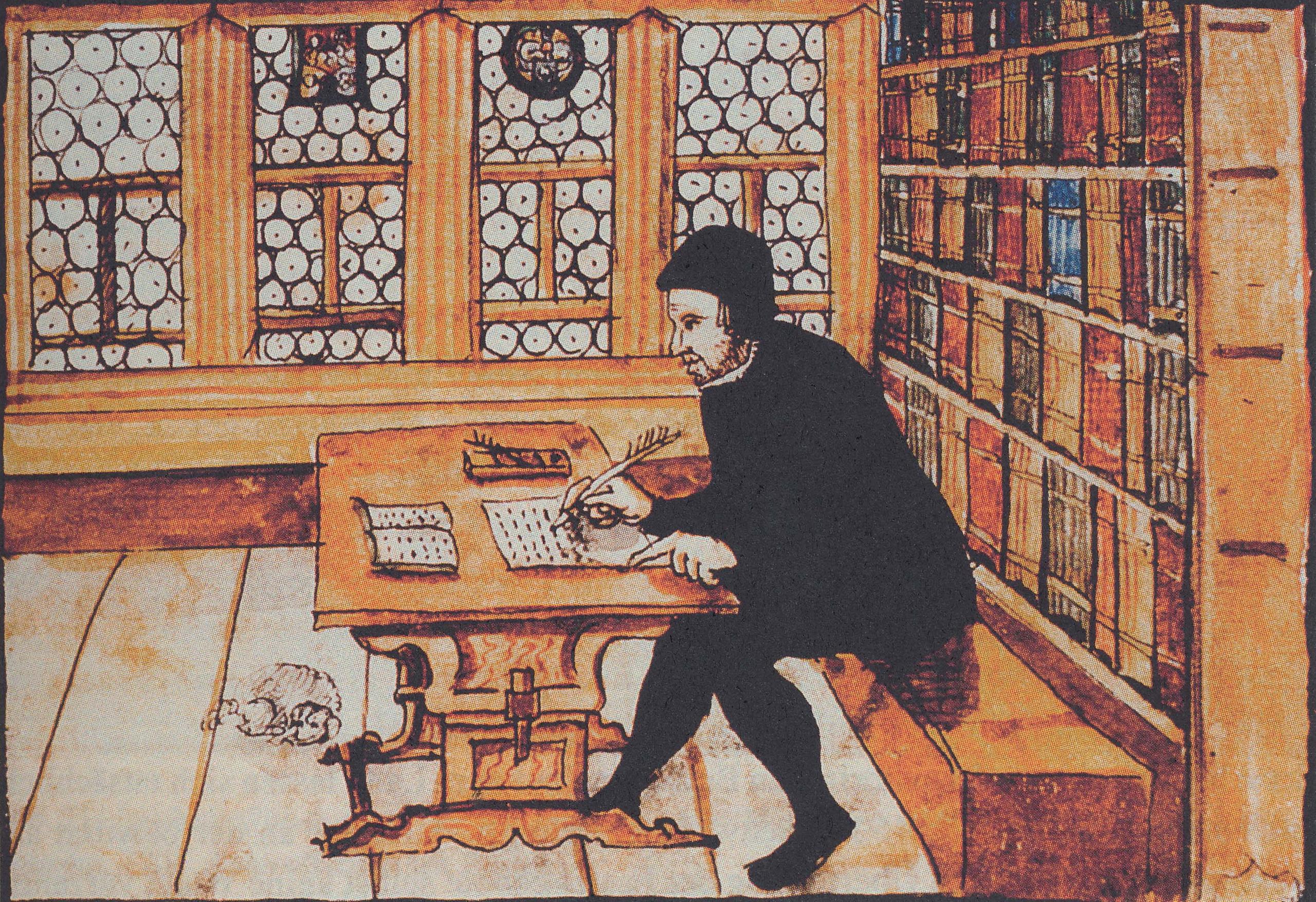

この印刷工場の持ち主はクリストフ・フローシャウアー。彼はチューリヒ市参事会から印刷の委託を一手に引き受けていた。事件には他にも二人の聖職者が絡んでいた。一人はトッゲンブルク出身のフルドリッヒ・ツヴィングリ(当時38歳)。ウィーン大学とバーゼル大学で宗教学を学んだ後、グラールスと巡礼地アインジーデルンで司祭を務めた。やがて彼はチューリヒ大聖堂の司祭として招かれる。そこで彼は有能、かつ型破りな説教師として名が通るようになる。もう一人の聖職者はレオ・ユード。アルザス出身の彼は1519年にアインジーデルンでツヴィングリの後任者となった。ツヴィングリとほぼ同じ年齢のユードは、ツヴィングリの最側近者とされる。

宗教の激動期

事件には聖職者の他にも、手工業者も関与していた。仕立屋のハンス・オッゲンフース、織り職人のロレンツ・ホッホリューティナー、そして靴屋のニクラウス・ホッティンガーの3人だ。彼らは既に宗教改革の熱心な支持者としてチューリヒで名が通っていた。1523年9月には信仰に熱心になるあまり、街の入り口にある門の前で道端に立っていた十字架をなぎ倒し、ナタでズタズタに刻んだことから、チューリヒのみならずはるか遠くの街までその名を知られるようになった。

そして4人目の手工業者はパン屋のハインリッヒ・エベリ。過激さでは彼も他のメンバーに負けてはいない。

実はエベリはその4日前の灰の水曜日(罪を悔い改めて神に祈り、断食をする日)にも敬虔なカトリック教徒を震撼させる行動をとったばかりだった。エベリは何とチューリヒのパン職人らの同業組合の建物内で、これ見よがしに(恐らく自ら持参した)焼肉を食べたのだ。断食期間中に肉を食べることは禁じられており、全ての信者が規則を守るよう市参事会が厳しく監視していた当時のチューリヒでは、前代未聞の挑発的な出来事だった。

そして印刷工場に集まった10数人の男たちもまた、市参事会と教会を窮地に追い込もうと、同じく断食のしきたりを破り、小さく切り分けた2本のソーセージを食べたのだった。これが1年も干されていたかなり塩辛く固いソーセージだったことが後の調べで分かっているが、「実行犯」たちがこのソーセージを大真面目に、あるいは意気揚々と味わったかどうかは定かではない。いずれにせよ、この反逆事件の知らせは瞬く間に広がっていった。

「断食を破るのは罪ではない」

そんな中、ツヴィングリだけはソーセージを口にせず、仲間が断食を破るのを見守っていた。なぜなら彼の役目は他にあったからだ。彼はこの挑発行動を神学的に正当化しなくてはならなかった。事件から2週間後、ツヴィングリは「食物の選択と自由について」と題した熱い説教を行い、聖書には食事の内容に対する規則は見当たらないと主張した。断食を破るのは罪には当たらないため、教会は罰を与えられない。そして断食は個人の問題であり「断食したいのなら、するがよい。肉を食べたくなければ食べなければよい。但しそれを選ぶ自由をキリスト教信者に与えるべきである」と説いた。

事件から3週間後には早くもツヴィングリの説教が印刷され、書面になっていた。印刷を請け負ったのは友人のフローシャウアーだ。これでスキャンダルのお膳立ては整い、チューリヒは大騒ぎになった。飲食店ではツヴィングリの支持者と反対者が殴り合いの喧嘩になり、狂信者がツヴィングリを誘拐してコンスタンツの司教座に連行し責任を追及するのではないかという噂まで広がった。

その間、チューリヒ市参事会はこの事件を神学的に判定するよう指示した。市参事会はツヴィングリの意見に理解を示すと同時に、断食を破った者たちを罰するよう命じた。1522年4月7日にはコンスタンツ司教の派遣団が到着し、犯人に刑罰を求めた。事件は裁判に掛けられ、ツヴィングリは挑発行動が聖書から逸脱しない行為だと擁護に徹した。

それから2日後、司教の派遣団とチューリヒ市参事会は断食を破った者たちを罰するという判決を下した。ただ、市参事会はこれを暫定的な判決とし、教会にこの件に関する最終的な判断を仰いだ。一見、これは当たり障りのない対応に思われるが、事実は全くその逆だった。つまり政府はこの対応により、教会の問題は政府の問題でもあり、神学的な疑問に関してツヴィングリを対等な交渉相手と認めたことを意味するのだ。

カトリック教会の伝統を破る

こうして断食を破る計画はツヴィングリにとって大成功に終わった。だが彼の仲間のフローシャウアーは、チューリヒ市参事会からの印刷の委託に生活が掛かっていたため、今回の過失について謝罪せざるを得なかった。その際、彼はフランクフルトで行われる書籍の見本市の準備で「毎日、昼夜を問わず」働き通すことを強いられたため、(肉抜きの)粥だけでは身が持たなかったせいだと弁明した。いずれにせよこの「ソーセージ事件」は彼の名誉を傷つけるものではないし、歴史的に見れば正しい一歩だったと言える。そしてこの事件から数年後、フローシャウアーは初の完全なドイツ語訳の聖書を印刷することになる。

伝説的な「ソーセージ事件」から1年後、チューリヒでは断食の規則が全て廃止された。これにより市参事会はツヴィングリの聖書の解釈を支持すると同時に、カトリック教会の伝統を破ったことになる。ドイツでは「95カ条の論題」が西洋におけるキリスト教徒の分断の始まりだったのに対し、スイスでの宗教改革は、何と焼肉1枚とソーセージ2本が激震を起こすきっかけだったのだ。

(独語からの翻訳・シュミット一恵)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。