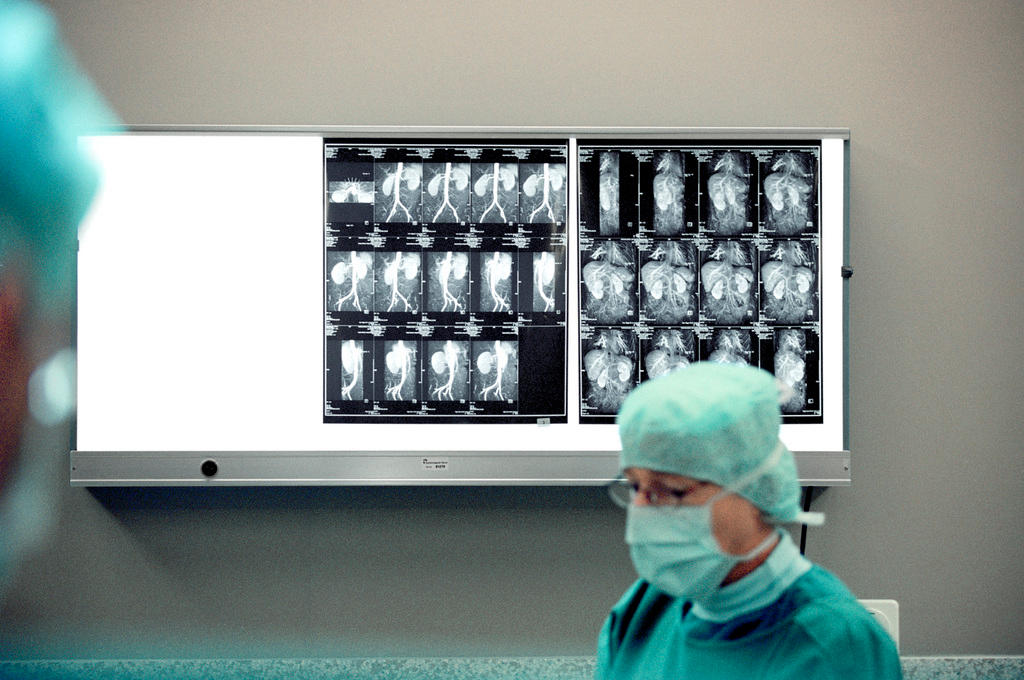

スイスの2017年臓器移植件数は過去最高に、目標は達せず

スイスで昨年、脳死状態に陥るか心停止で死亡したドナー(臓器提供者)からの臓器移植件数は過去最高となった。ただ臓器移植を管轄するスイスの団体「スイストランスプラント」は、団体が掲げる目標には達していないと指摘する。

連邦内務省保健局や同団体によると、昨年のドナー登録者は145人(脳死106人、心停止39人)。また、生きているドナー137人が腎臓、肝臓の一部を提供した。昨年、臓器提供を受けた患者は440人だった。

スイス国内では2011年の心停止後臓器提供(DCD)の開始、また2013年に臓器移植の啓発運動が始まった影響で、数が増加。13年当時、死亡したドナーからの臓器提供は110件だったが、その後は2016年を除き、増加の一途をたどった。

昨年末時点の臓器移植待機リストの登録者は1478人で、前年と変化がなかった。

スイストランスプラントは、今年末までに住民100万人当たり20人のドナーを確保する目標を掲げていたが、達成できない見通しだという。

同団体はまた、スイスの若手企業家らが昨年10月に立ち上げた臓器提供を促進するイニシアチブ(国民発議)を歓迎。現在、スイスは本人があらかじめ臓器提供の意思を明確に示した場合のみ、臓器移植を行える「オプトイン方式」を採用しているが、国民投票で可決されれば原則として本人が拒否していた場合を除き、全ての人を潜在的ドナーと見なすことが出来るようになる。

おすすめの記事

スイスの臓器提供問題の核心に迫る

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。