貿易摩擦、日韓、アフリカ…スイスのメディアが報じた日本のニュース

スイスの主要報道機関が8月20日~26日に伝えた日本関連のニュースから、①日本の貿易戦争「大敗」から学ぶこと②日韓外交の春③アフリカをめぐり闘う日中、の3件を要約して紹介します。

今週は日本の外交政策に関する深堀り記事が光っていました。スイスを代表する経済史学者による日本の通商論は、今の関税交渉において何が「勝利」で何が「敗北」なのか、示唆に富むものがあります。

日本の貿易戦争「大敗」から学ぶこと

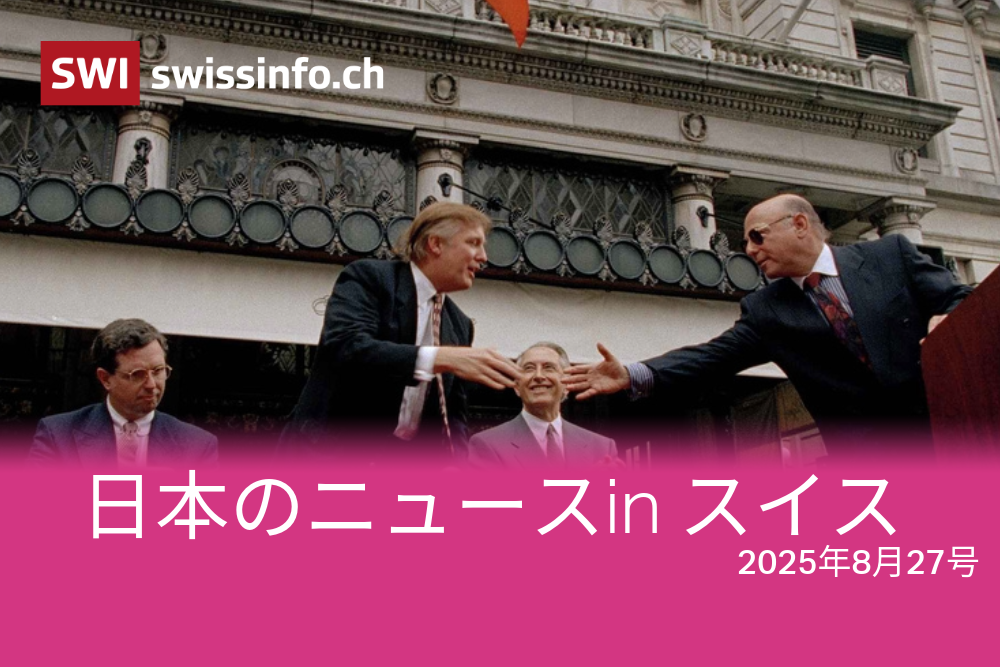

米ドナルド・トランプ政権の関税政策は不当な税率などをめぐり各国に大きな混乱をもたらしています。スイス・チューリヒ大学の経済史学者トビアス・シュトラウマン教授はドイツ語圏大手紙NZZへの寄稿で、日本が米国との貿易戦争で「大敗北」を喫したと評し、スイスはその教訓から学ぶべきだと提唱しました。

シュトラウマン氏が敗北とみるのはトランプ氏との交渉ではなく、1980~90年代の日米貿易摩擦です。当時、欧米メディアは日本の台頭が欧米の産業を衰退させると強く「警告」しました。

その警告が現実にならなかった理由について、シュトラウマン氏は「日本が勝手に衰退したのではなく、米国に罰せられた」と指摘します。1980年代から日本の対米貿易黒字は拡大しており、不動産起業家だったトランプ氏も当時から不満を唱えていました。1988年のあるインタビューでは「今日本に何かを売ろうとしても、あきらめざるを得ない。日本人はここで車やビデオデッキを売り、米国企業をつぶす」と語りました。

そこで米国は民主党の主導で日本からの輸入品に25%の関税を課し、日本の自動車メーカーは米国に工場を建設し始めました。1985年にはプラザ合意が結ばれ、急激に円高が進行。結果的に貿易黒字は縮小しました。

「しかし、日本は大きな代償を払うことになった」。円高を抑制するため、日銀は好景気なのに利下げを迫られ、結果として不動産バブルを招きました。バブル崩壊後はデフレ防止のために財政拡大路線に走り、財政債務を膨らませていきます。

シュトラウマン氏は「日本の危機が全て米政府の政策に起因しているわけではない」としつつ、大きな影響を与えたと断言。「日本は脅迫に屈し、経済政策を誤り、道を踏み外した」。この手痛い教訓は、今日の関税交渉でも重要だといいます。「トランプ政権に譲歩すべきなのは当然だが、その代償が高すぎてもいけない」(出典:NZZ外部リンク/ドイツ語)

日韓外交の春

韓国の李在明大統領が就任後初めて訪日し、首相官邸で石破茂首相と会談しました。ドイツ語圏のスイス公共放送(SRF)が話を聞いた東京在住のフリージャーナリスト、マルティン・フリッツ氏は会談を「まさに歴史的という言葉がふさわしい」と評価します。

韓国の新大統領がまずは米国を訪問するのが通例で、李氏が先に東京を訪れたのは異例です。それだけでなく、「韓国のリベラルな大統領は、保守派の前任者の親日外交政策を破り、日本との合意をあっさり覆すというパターンが多かった」(フリッツ氏)のですが、李氏は現実的な外交政策を追求し、この伝統を打破したと言います。

その背景として、フリッツ氏は「日本は特に若者の間で人気があり、中国は脅威とみなされている」点を指摘。また米国の軍事支援に依存している両国が、協力関係を強めることにより米国の政策への影響力の向上も狙っていると分析しています。

記事は「李大統領の訪日は、困難な過去を乗り越え、実利主義と共通の利益を特徴とする日韓関係の新たな時代の幕開けとなる可能性がある」と総括しました。(出典:SRF外部リンク/ドイツ語)

アフリカをめぐり闘う日中

20~22日に横浜で第9回アフリカ開発会議(TICAD)外部リンクが開かれ、アフリカの約50カ国から交換が集まりました。スイスのオンラインメディアgmx.chには、日本在住のフリージャーナリスト、フェリックス・リル氏の解説が掲載されています。

TICADは1993年以来、日本が主導し国連やアフリカ連合委員会(AUC)などと共同開催しています。名称通りアフリカ諸国の開発に焦点を当てていますが、記事は「主催者は決して利他主義者ではない」と言い切ります。「対象を絞った貿易、教育、投資協定は、少なくとも日本自身の利益を第一に考えており、最大の競争相手である中国を弱体化させることも狙っているのだ」

記事はその背景として、高齢化・人口減により日本経済が停滞していることに加え、中国の世界的な拡大路線を挙げています。さらには安全保障の最重要パートナーである米国から独立性を高めるために、他地域との強固な関係を構築しようとしていると分析しました。

「中国の影響力が拡大を続ける一方で、米国は多くのレベルで後退しており、日本がその地位を担う可能性がある」。アフリカに対してはロシアやEUも関心を高めているとして、記事は「アフリカ諸国も段階的にパートナーとなる国を選び、その見返りとしてどのような条件を求めるかを決めることができる」と指摘しました。(出典:gmx.ch外部リンク/ドイツ語)

【スイスで報道されたその他のトピック】

石破首相、ウクライナ和平交渉で「しかるべき役割果たす」外部リンク(8/20)

西日本上空で火球観測外部リンク(8/20)

囲碁の杉内寿子八段、98歳で引退外部リンク(8/20)

ソニー、米国でプレステ5を値上げ(8/21)

日本マクドナルド、「ワンピース」キャンペーンを中止外部リンク(8/21)

うるま沖で米軍艦船火災外部リンク(8/21)

台風12号で避難要請外部リンク(8/22)

7月のコアインフレ率、2カ月連続で低下外部リンク(8/22)

スマホ利用2時間制限案に物議外部リンク(8/22)

スイスやイタリアでも引きこもり外部リンク(8/22)

身体が戦場 伊藤比呂美文学評外部リンク(8/22)

豪華寝台列車が運休 乗務員が飲酒外部リンク(8/22)

外国人観光客が買える日本の小売り外部リンク(8/23)

ファンタジーをかきたてたアンディ・フグ外部リンク(8/23)

映画「羅生門」から75年 未だ見えない真実外部リンク(8/25)

フェラーリを売って「問題犬」保護施設に外部リンク(8/25)

生産者を限界に追い込む抹茶ブーム外部リンク(8/25)

移動式ホール「アーク・ノヴァ」 ルツェルンに登場外部リンク(8/25)

クリスティーナ・ダヴェーナさんがベリンツォーナ日本祭りに登壇外部リンク(8/26)

リアル「ロッキー」演じたアンディ・フグ死去から25年外部リンク(8/26)

話題になったスイスのニュース

福島第1原子力発電所の事故を受けて脱原発を決めていたスイスですが、ウクライナ戦争を機に原発回帰に傾き始めています。しかし原発回帰に軌道修正するのはスイスや日本だけではありません。23日に配信した「スイスも再び原子力へ?気候と戦争が世界に迫る選択」では、原発新設に動きだす国や、新型原発の安全性などをQ&A形式でまとめています。

おすすめの記事

スイスも再び原子力へ?気候と戦争が世界に迫る選択

週刊「スイスのメディアが報じた日本のニュース」に関する簡単なアンケートにご協力をお願いします。

いただいたご意見はコンテンツの改善に活用します。所要時間は5分未満です。すべて匿名で回答いただけます。

次回の「スイスのメディアが報じた日本のニュース」は9月3日(水)に掲載予定です。

ニュースレターの登録はこちらから(無料)

校閲:大野瑠衣子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。