スイス中銀の独立性、どう守られている?米国と比較

米国とは異なり、スイス国立銀行(SNB、中央銀行)の独立性は憲法で保障されている。中央銀行の独立性という概念はどのように生まれ、国際的にどう位置づけられているのか。

ドナルド・トランプ米大統領は、自国の中央銀行の判断に対し、自身の考えをはっきりと口にする。公に圧力をかけるだけでなく、経済顧問の1人で最側近のスティーブン・ミラン氏を、米連邦準備制度(FED、米国の中央銀行制度)の意思決定機関である連邦準備制度理事会(FRB)メンバーの1人として暫定的に任命した。理事会は7人で構成される。

多くの専門家が、トランプ大統領の言動に懸念をつのらせている。「こうした行動は、中央銀行の独立性という規範を損なう」と、英エセックス大学のカロリーナ・ガリガ教授はスイスインフォに語った。「残念ながら、これはほかの民主的組織や(技術や専門知識を持つ人々が意思決定にあたる)テクノクラート組織、さらには規範を弱体化させる同様の行動の影響と何ら変わりはない」

合衆国憲法では、司法の独立性が保障されている一方、中央銀行の独立性については何も規定されていない。

中央銀行の独立性のルーツは?

中央銀行の独立性(CBI)は、比較的新しい概念だ。ブレトンウッズ体制の終焉後に起こったインフレの進行を受けて生まれた。その後、1980年代から1990年代にかけて、独立した中央銀行という規範が広まっていった。スイスでは1999年以降、中央銀行の独立性が憲法にも明記されている。

▼スイスフランの変動に関するアーカイブ記事

おすすめの記事

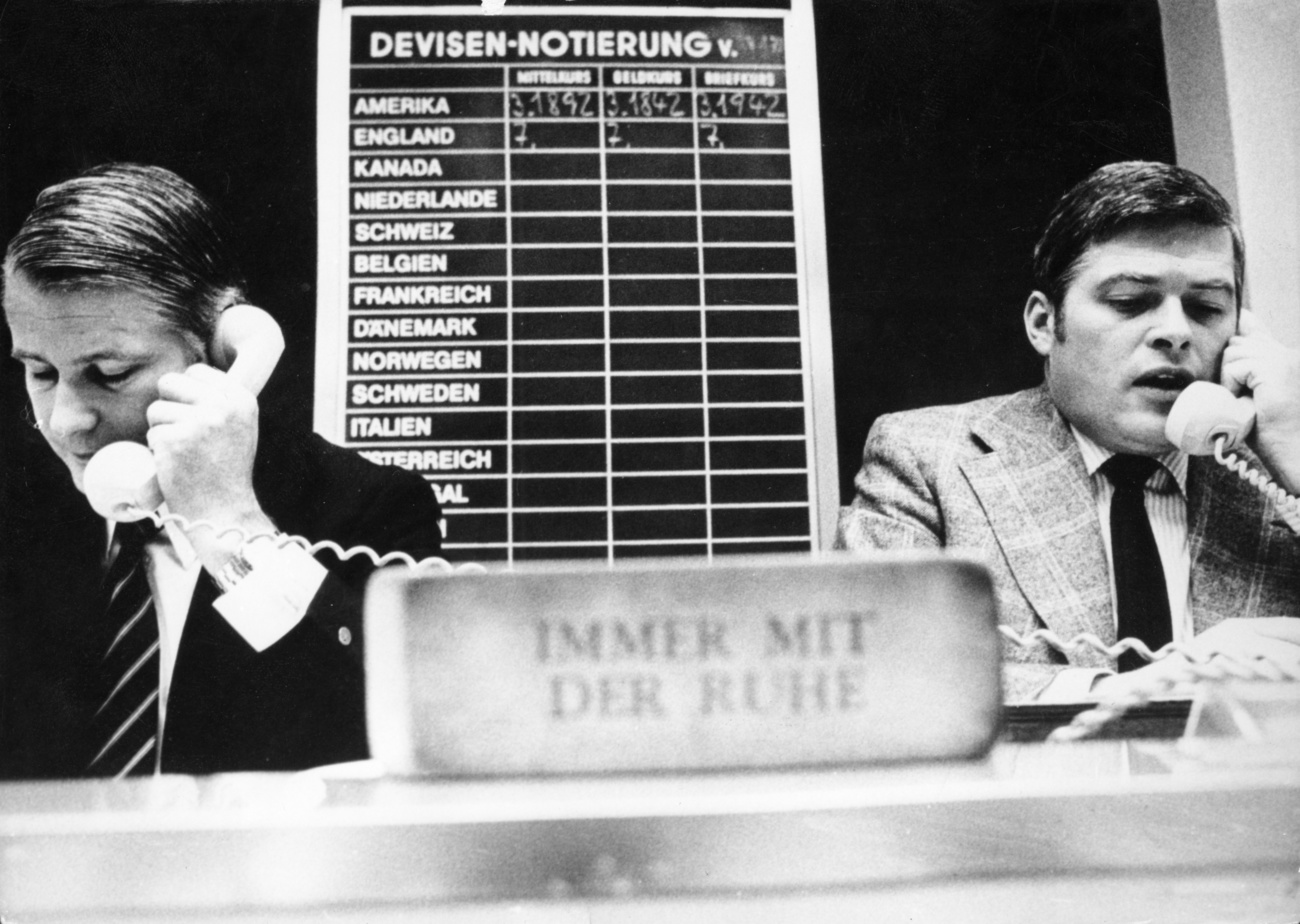

変動相場制50年 「金融政策のやり方が分からない」スイス中銀の嘆き

「1980年代、多くの国の中央銀行は実質的に財務省の一部門のような存在だった。その20年後には、程度の差こそあれ、ほとんどの中央銀行が独立した組織を確立した」。2001年から2014年までスイス中銀の法務部門の責任者を務めた法律家ハンス・クーン氏はこう振り返る。

なぜそのような変化が生じたのだろうか?その原点となったのは、経済学の研究だ。同氏の説明によると、多くの経済研究が、中央銀行の独立性とインフレの間に負の相関関係があることを実証的に示しているという。つまり、独立性を有する中央銀行は、たとえ近視眼的な政府だったり、政治情勢の変化があったりしても、それに左右されることなく物価の安定維持に努める役割を担っている。

ガリガ氏も、最新の研究でこの点を指摘している。

中央銀行の独立性は実際どの程度、浸透しているのか?

ガリガ氏は自身の「中央銀行の独立性に関する国際比較データ外部リンク」の中で、「中央銀行の独立性という規範の浸透度には大きなばらつきがあることが読み取れる。たとえば日本、インド、オーストラリアといった経済国でも、2023年末時点で法的に『独立した』中央銀行を有していなかった」と述べている。もっとも、日本では1998年に日本銀行の独立性を定める日本銀行法が施行されており、形式的には独立性が認められている。

同氏によれば、ベラルーシ、ベネズエラ、トルクメニスタンといった国々だけでなく、エクアドルのような民主主義国でも2000年代初頭以降、独立性の「著しい制約」が見られる。データからは、中国とインドネシアでも中央銀行の独立性が低下していることがうかがえる。

中央銀行の独立性について、民主主義の観点からはどのような批判があるか?

最近の米国の動向を背景に、中央銀行の独立性こそ「非民主的」であると批判する声にも注目が集まっている。

その1人が政治理論家のリア・ダウニー氏だ。同氏は、中央銀行の独立性が物価の安定につながるというそもそもの前提に疑義を唱えている。この前提を支える経験的証拠は「一般に考えられているよりも複雑」であり、よく引用される研究のデータの基盤は限定的なものだと主張している。同氏はさらに、中央銀行の独立性を支持する議論は突き詰めれば、「金融政策は特異」であり、他のいかなる分野とも比較にならない、と言っているにほかならないと指摘。金融政策の複雑さは、専門家たちに「当該政策分野に対する自主独立性」を与える理由にはならない、と論じている。

ダウニー氏は、長期的には中央銀行の独立性は「民主主義の健全性」を損なうと考えている。金融政策は引き続き「多数の専門家や利害関係者を擁する中央銀行によって実施される」べきであるが、それは「立法府の積極的なコントロールの下」で行なわれるのが望ましいという立場を取る。

同時にダウニー氏は、トランプ氏の行動は「明らかに非民主的」だと見ている。もしトランプ氏が本当に金融政策の民主化を望むのであれば、議会に提起するはずだと述べる。

権力を一個人に集中させるのは憲法にも反する。「合衆国憲法の起草者は、予算議決権、そして貨幣の発行および規制に関する権限を行政府ではなく立法府に明示的に付与した」

スイスの状況は?

米国では連邦準備制度の独立性は法律で定められている。スイスでは、1999年春に実施された国民投票で有権者の60%近くが新連邦憲法を可決し、スイス中銀の独立性が承認された。連邦憲法第99条では、スイス中銀は「独立した中央銀行として国家の全体利益に資する金融および通貨政策を実施する」と規定されている。同時に、スイスの中銀当局は、連邦政府の「協働と監督」のもとで運営されると明記されている。

スイスでは、憲法改正は国民投票にかけられる必要がある。そのため、たとえ政治情勢の変化があろうとも、政府や議会が中銀の独立性に介入することは米国よりも難しい。経済学者のエルンスト・バルテンスペルガー氏はスイスインフォの書面インタビューに対し、これを「民主主義政治のはるかに高いハードル」と表現した。同氏はさらに重要な点として「自己コミットメント」という要素を挙げている。いわく、議会そして国民の意識のあいだに、中央銀行の独立性という概念は守られてしかるべきものだという認識が存在するという。

スイスでは、11人のメンバーから構成される銀行評議会が国立銀行の業務を監督している。スイス中銀は株式会社の形態を取っており、株式の半数以上を州(全26州)が保有している。11人の評議員のうち、5人は中銀の総会で選出され、6人は内閣が指名する。銀行評議会のメンバー外部リンクは、学術、経済、政治の各分野を代表し、かつ経済関連のバックグラウンドを有することが求められる。

現在は、金融学の教授やスイス最大の労働組合の会長などが評議員を務めている。銀行評議会は中銀理事の交代に際し、監督機関として内閣に後任候補を推薦する役割を持つ。内閣が正式に6年の任期(連邦議会議員の任期よりも長い)で理事を選出する。

おすすめの記事

民主主義

スイス中銀は民主的組織か?

このような仕組みを持つスイス中銀は、スイスの民主主義に則った組織と言えるだろうか?前出の法律家、クーン氏は次のように述べている。「憲法第99条は中銀に大きな権限を与えているが、その解釈は下位法や判例に委ねられている。説明責任も存在する。これは、理解とバランスが求められる緊張関係だ」

とりわけ、スイス中銀の独立性は「広く受け入れられ、尊重されている」。「尊重の度合いは大きく、ときに大きすぎるほどだ。中銀にまつわるテーマへの理解が足りないゆえに、過度に慎重になっているように感じる」

もっとも、連邦議会では、中銀に関する動議が繰り返し提出されている。

この点に関するクーン氏の見解は次の通りだ。政治家が議会や公の場で中銀の利益の使途を議論することについて問うと、「中銀のあり方について考えをめぐらすことは、禁じられていない。しかし、その中核的な使命への干渉は認められない」との回答が得られた。特に、議会による金利政策への介入は、デリケートな問題になり得る。

おすすめの記事

スイス中銀、1670億ドル相当の米ハイテク株保有に至った経緯

「米国と比べると、中銀の制度は堅固だが、動きが鈍い」と、クーン氏は言う。理事候補を推薦する銀行評議会のようなものが存在しない米国の連邦準備制度とは違い、スイス政府が中銀の金融政策に批判的な立場から総裁や理事の交代を望んだとしても、そのプロセスは遅々としたものになるだろう、と話す。

米国の動向は世界にどのような影響をもたらすか?

トランプ氏の行動がもたらす影響を予測することは難しい、と前置きしたうえで、クーン氏は「理性が勝つと信じている」と話す。多くの国々において、中央銀行の独立性の原則は今後も重視され、守られるだろうと同氏は考えている。関税政策においても他の国々が米国に対して報復措置を取らなかったことが、希望につながっている。中央銀行に対し政治的干渉を試みた国家指導者は、トランプ氏がはじめてではない。たとえば2013年には、安倍晋三首相(当時)が日本銀行に圧力外部リンクをかけたことが知られている。

とはいえ米政府が連邦準備制度に圧力をかけると、その影響は世界経済全体に及ぶ可能性がある。「ドルは世界の基軸通貨。ドルの基軸通貨としての価値が損なわれることになれば、リスクは大きいと言わざるを得ない」(クーン氏)

おすすめの記事

編集:David Eugster、独語からの翻訳:鈴木ファストアーベント理恵、校正:大野瑠衣子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。